この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

在職老齢年金の減額を回避する方法

在職老齢年金の減額を回避する方法はいくつかありますが、ここでは主に3つの具体的な方法について紹介します。

- 収入を調整する

- 働き方・雇用形態を変える

- 退職後に年金の繰下げ受給を検討する

これらの方法を取り入れることで、安定した生活を維持しながら、年金受給額を増やせます。

収入を調整する

在職老齢年金は、年金と働いて得た収入の合計が一定額を超えると、厚生年金の一部または全部が差し引かれる仕組み※になっています。これを避ける方法のひとつが、働き方や収入のコントロールです。

勤務時間を短くしたり、賞与や残業代を調整したりすれば、収入を基準額内に抑えられます。その結果、年金の減額を避け、より多く受け取れる可能性が広がります。

この工夫の大きな利点は、年金を守りながら収入全体を安定させられる点です。収入を基準内に抑えれば、給与が多すぎて年金が削られることもなく、実質的な手取り額を確保できます。

さらに、自分の体力やライフスタイルに合わせて勤務を調整できるため、無理のない働き方が続けやすくなるのもメリットです。

働き方・雇用形態を変える

働き方や雇用形態を変えることで、厚生年金の負担を軽減できる可能性があります。たとえば、厚生年金に加入しない働き方であれば、減額対象となる場合があるのです。

しかし、厚生年金の加入条件を外れると、国民健康保険の負担が増えることや、老齢厚生年金の上乗せができなくなるデメリットが生じる点には注意が必要です。そのため、世帯全体の手取り収入のバランスを考慮し、慎重に判断しましょう。

また、業務委託やフリーランスとして働く選択肢もありますが、確定申告の手間が発生する点に関しては考慮する必要があります。自分に合った働き方を見つけるために、情報を集めて検討しましょう。

退職後に年金の繰下げ受給を検討する

退職後に年金の繰下げ受給を検討することは、将来の生活資金を増やす有効な手段です。

仮に年金を70歳まで繰下げると、受給額の増加率が42%※1になるため、65歳で10万円受け取る予定だった年金は14.2万円まで増加します。

さらに、65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、在職定時改定を利用することで、従来より早い段階で年金額の上乗せが可能になりました※2。この制度により、現役時代の収入を維持しながら、将来的な年金受給額の向上が期待できます。

退職後のライフプランを考える際には、年金の繰下げ受給や在職定時改定を上手に活用できるよう検討しましょう。

老後資金や働き方のお悩みは、無料FP相談でプロと一緒に解決しよう

- ライフプランや家計全体を踏まえた働き方の選択

- 年金と収入のバランスを考えた老後資金の計画

在職老齢年金の基本的な仕組み

在職老齢年金は、年金の受給開始年齢に達している人が働きながら年金を受け取る仕組みです。就業と年金受取りの両立を可能にするメリットがある一方で、収入に応じた調整が必要なため注意ポイントを確認しておきましょう。

さらに、年収が一定の金額を超えると、年金が減額される場合があるため、制度内容の理解が欠かせません。

今後のライフプランにおいて、制度を上手に活用するためには、収入と年金の関係を把握し、計画的に行動することが求められます。

在職老齢年金制度とは?

在職老齢年金制度※は、60歳以上で働きながら一定以上の賃金を得ている人(厚生年金加入者)を対象にした年金制度です。以下には、この制度の一般的な特徴やメリット・注意点をまとめました。

<特徴>

- 年金を受け取りながら働ける仕組みになっている

- 減額の対象は厚生年金だけで、国民年金(基礎年金)はそのまま受け取れる

- 月収と年金を合計した金額が決められたラインを超えると年金が減る

<メリット>

- 年金をもらいながら収入を得られるため、生活資金の安定につながる

- 長く働けばその期間が年金の加算対象となる可能性がある

- 年金と給与を合わせた総収入では、プラスにできるケースが多い

<注意点>

- 収入が多いと年金が減らされ、思ったほど手取りが増えない場合がある

- 減額された分は後から取り戻せない

- 仕組みが複雑で誤解されやすく「働くと年金が全部もらえなくなる」と勘違いする人も多い

この制度は、年金と就労のバランスを考えることが不可欠といえます。

老後の生活設計を行う際には、制度についての理解を深めて、自身の収入と年金の関係を把握することが重要です。これにより、無理のないライフプランが設計できます。

減額される金額の計算方法は?

老齢厚生年金の減額は、年金と給料を合わせた金額が「51万円」を超えると、超えた分の半分が減らされる仕組みになっています※。

- その月に減らされる年金額=(毎月の年金額+毎月の給料相当額-51万円)×1/2

この計算式を基に、下記の表では具体的な金額を当てはめた一例を紹介します。

| 年金月額 | 20万円 | 20万円 | 15万円 |

|---|---|---|---|

| 総報酬月額相当額 | 40万円 | 30万円 | 40万円 |

| 合計 | 60万円 | 50万円 | 55万円 |

| 51万円を超えた額 | 9万円 | 0円 | 4万円 |

| 減額分 | 4.5万円 | 0円 | 2万円 |

| 受取年金額 | 15.5万円 | 20万円 | 13万円 |

表からもわかるように、年金受給額と収入のバランスは重要です。支給停止の影響を理解し、将来の生活設計に役立てましょう。

計算やシミュレーションを行うことで、より具体的な金額を把握できるため、詳細な老後資金の計画が立てられます。

<基本月額>

・65歳からもらえる老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額

・繰下げ加算や加給年金などは含まない

<総報酬月額相当額>

・働いて得ている給与+賞与の合計額を月換算したもの

基準額(支給停止調整額)は毎年見直しされる

- 50万円(2024年度)→51万円(2025年度)に変動※1

- 今後62万円まで大幅に引き上げられる方針も示されている※2

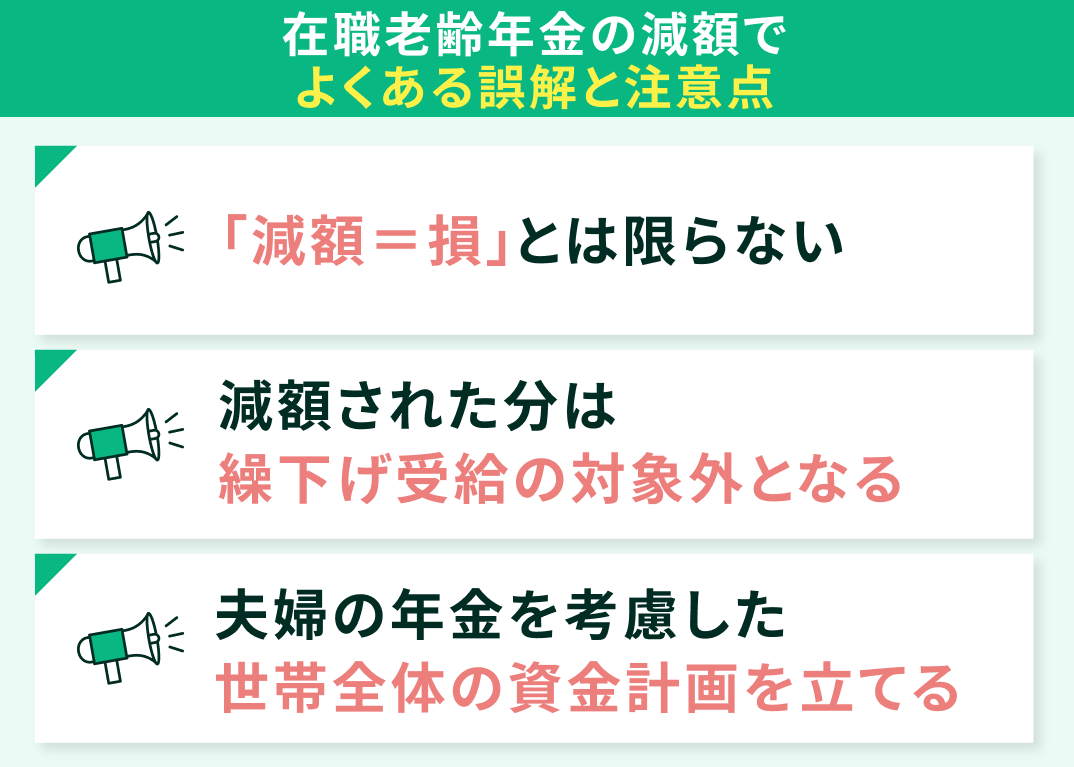

在職老齢年金の減額でよくある誤解と注意点

在職老齢年金は年金受給者が一定の収入を超えると、年金が減額されることに加え、仕組みが複雑であるため、誤った解釈をしている人が少なくありません。

ここでは、よくある3つの誤認と注意点について解説します。

- 「減額=損」とは限らない

- 減額された分は繰下げ受給の対象外となる

- 夫婦の年金を考慮した世帯全体の資金計画を立てる

正しい理解を持つことで、在職老齢年金の制度を有効に活用できます。まずは、自分の収入状況を見直し、年金の減額に関する情報を確認しましょう。

「減額=損」とは限らない

年金が減額されることは、必ずしも損失を意味するわけではありません。実際に、給与が増加すれば、総収入はプラスになる可能性があります。年金が減少した分を給与で補うことで、生活水準を維持できるのです。

さらに、2022年から導入された在職定時改定により※、65歳以上で働きながら年金を受け取っている人は、毎年10月に年金額が改定されるようになりました。

この制度により、働くことで得た収入が年金にプラスされるため、減額された年金をカバーできる場合もあります。そのため、年金の減額が必ずしも悪い結果をもたらすわけではなく、給与の増加や制度の活用により経済的な安定が期待できます。

減額された分は繰下げ受給の対象外となる

注意すべきなのは、在職老齢年金などで減額された分は繰下げ受給による増額対象に含まれない点です※。一度減らされた分は後から取り戻すことができず、繰下げの増額にも反映されません。

また、退職後に減額分が一括で支給されることもないため、結果的に繰下げ受給のメリットが小さくなる可能性があります。「長く繰下げれば得になる」と思い込んでしまうと、思ったほどの増額効果を得られないケースもあるのです。

年金を受け取る際には減額の影響を考慮し、他の収入や働き方とのバランスを見極めた計画が大切です。将来の受給に不安を感じる方は、専門家に相談し、自分に合った受給方法を検討すると安心につながります。

夫婦の年金を考慮した世帯全体の資金計画を立てる

夫婦の年金を考慮した資金計画は、世帯全体の手取り収入を最大化するために不可欠です。まずは夫婦それぞれの年金制度を理解し、受給額を把握しましょう。

夫婦の年金を考慮する際は、以下の点を参考にしてください。

- 年金の受給開始年齢

- 受給額

- 配偶者との年金制度の違い(年齢による違いなど)

収入を考慮する際は、ライフスタイルに応じた働き方の検討が重要です。とくに共働きの場合は、それぞれの収入によって年金の受給額が変動することがあるので、詳細なシミュレーションを行うと良いでしょう。

さらに、将来の生活費や医療費なども見込んで資金計画を立てることで、安心した老後を迎える準備ができます。

【まとめ】在職老齢年金制度を理解して、自分に合った働き方を見つけよう

在職老齢年金制度は、働き方によって年金が減る場合もあるため専門家と相談し、自分に合った働き方や受け取り方を考えることが大切です。

マネーキャリアでは、在職老齢年金や繰下げ受給といった複雑な制度について、経験豊富なFPに相談できます。相談はオンラインで完結し、口コミや担当者のプロフィールを面談前に確認してから依頼できるので、はじめての方でも安心して利用できる相談サービスです。

制度を理解し、年金と収入のバランスを整えることで、老後の生活にゆとりが生まれるでしょう。下記のボタンから、マネーキャリアの無料相談を活用してみてはいかがでしょうか。

在職定時改定※2とは、65歳以降に支払った厚生年金保険料が、退職を待たずに「毎年10月」に年金額へ反映される仕組みです。

・改正前(2022年3月まで)

65歳以降に働いて厚生年金を払っても、その分はすぐには反映されず「退職時」または「70歳到達時」にまとめて増額されていました。

・改正後(2022年4月〜)

在職定時改定の導入により、65歳以上で働いている人も、毎年10月に自動で年金額が増えるようになりました。

つまり「退職」もしくは「70歳」を待つことなく、働いた分が年金に反映されるようになったのです。