「年金共済のデメリットやメリットは?」

「年金共済のデメリットを踏まえて検討したい」

とお悩みではないでしょうか。

結論、年金共済には、以下のようなデメリット・メリットがあります。

| デメリット | メリット |

|---|---|

| ・年金は保険料と ほぼ変わらない | ・低い掛け金 ・7万円弱の控除 |

年金共済の特徴やデメリット・メリットを把握し、そのうえでよりご自身の希望に合う保険・共済商品を探すことが大切です。

この記事では、年金共済のデメリットやメリットについて詳しく解説します。

疑問がある方は保険相談サービス「マネーキャリア」の保険の専門家にご相談ください。

監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 年金共済のデメリットは?

- 受け取る金額は払った保険料とほぼ同じ?

- 予定利率が低く、インフレに弱い

- ライフプラン変更による解約は損することもある

- 年金共済のメリットは?

- 掛金が低めで毎月の負担が抑えられる

- 個人年金保険料控除や共済掛金控除で7万円弱の控除も可能

- 貯金が苦手でも計画的に自分で年金を用意できる

- おすすめの個人年金共済4つを紹介!加入の対象者も解説!

- 全労済「ねんきん共済」

- 各商工会議所「個人年金共済」

- JA共済「予定利率変動型年金共済ライフロード」

- jam共済「新ねんきん共済」

- JAの個人年金共済と民間の個人年金保険は何が違う?3つに分けて解説!

- 監督官庁や根拠となる法令が違う!掛金と呼ぶのは?

- 非営利か営利目的かで違う!共済は?

- 組合員のみの加入は?誰でも加入できるの?

- 個人年金保険料控除をするなら対象税制適格タイプを満たそう

- まとめ:年金共済のデメリットは?JA共済・全労済の年金共済なども比較

- マネーキャリアを利用した人の声

年金共済のデメリットは?

以下では、年金共済の主なデメリットを3つ紹介します。

受け取る金額は払った保険料とほぼ同じ?

将来的に受け取る金額が支払った保険料とほぼ同じです。

共済は、営利を目的としない相互扶助で成り立っていることから保険料が割安な反面、受け取る年金額は支払った保険料から大きく増えないデメリットがあります。

保険会社によっては、返戻率が110%程度となる個人年金保険ですが、年金共済は一部の種類を除いて100%程度となっています。

民間の生命保険会社とJA共済の返戻率の違いを比べると、以下のように数値が大きく異なります。

| 保険会社 | 30歳男性の返戻率 |

|---|---|

| 住友生命 | 106.31%~109.66% |

| 第一生命 | 105.49% |

| 日本生命 | 105.30% |

| JA共済 | 102.82% |

年金共済は“最低限の安心”を確保したい人には向いていますが、老後に向けて資産を増やしたいなら民間の個人年金保険や外貨建て保険も視野に入れて検討した方がいいでしょう。

予定利率が低く、インフレに弱い

年金共済は、予定利率は1.0〜1.5%程度と低水準のため、物価上昇(インフレ)に追いつかない可能性があります。

例えば、30年後に受け取れる年金が月5万円の場合、30年後の物価が2倍になっていたら、実質的な価値は月2.5万円相当になります。

そのため、いまから掛け金を支払っても、受け取る頃には実質的な資産価値が目減りする可能性もあります。

ライフプラン変更による解約は損することもある

最後に紹介するデメリットは、ライフプラン変更がしづらく、途中で解約するときに損になることです。

お金を取り崩そうとして共済年金を解約すると、支払った保険料よりも解約返戻金が少ない元本割れを起こす可能性があります。

例えば、40歳から60歳まで月1万円積立し、払込総額が240万円だとします。その場合、60歳から年金受取開始(月3万円)したとしても、65歳で死亡した場合は受取総額:3万円×12ヶ月×5年=180万円で、60万円の損失となってしまいます。

マネーキャリアなら、FPが結婚や教育資金、住宅ローンなどのライフイベントを踏まえて、共済と保険のどちらで備えるのが最適かを無料で提案できます。

すこしでも年金共済だけで老後に備えることに不安があれば、まずはどんな保険があるのか聞くだけでも可能なので、マネーキャリアに相談してみましょう。

年金共済のメリットは?

ここでは年金共済のメリットについて解説します。

年金共済のメリットとして考えられるのは、主に以下の3つです

- 低い掛金で毎月の負担を抑えられる

- 個人年金保険料(共済掛金)控除で7万円弱の控除を利用できる

- 貯蓄が苦手なひとでも計画的に老後の年金を準備できる

「年金共済が自分に合っているか専門家に聞きたい」

「年金共済より自分に合う保険があるか知りたい」と悩む方もいるかと思います。

数多くの民間保険の専門知識を持つファイナンシャルプランナー(FP)が多数在籍しており、何度でも、悩みがなくなるまで相談が可能です。

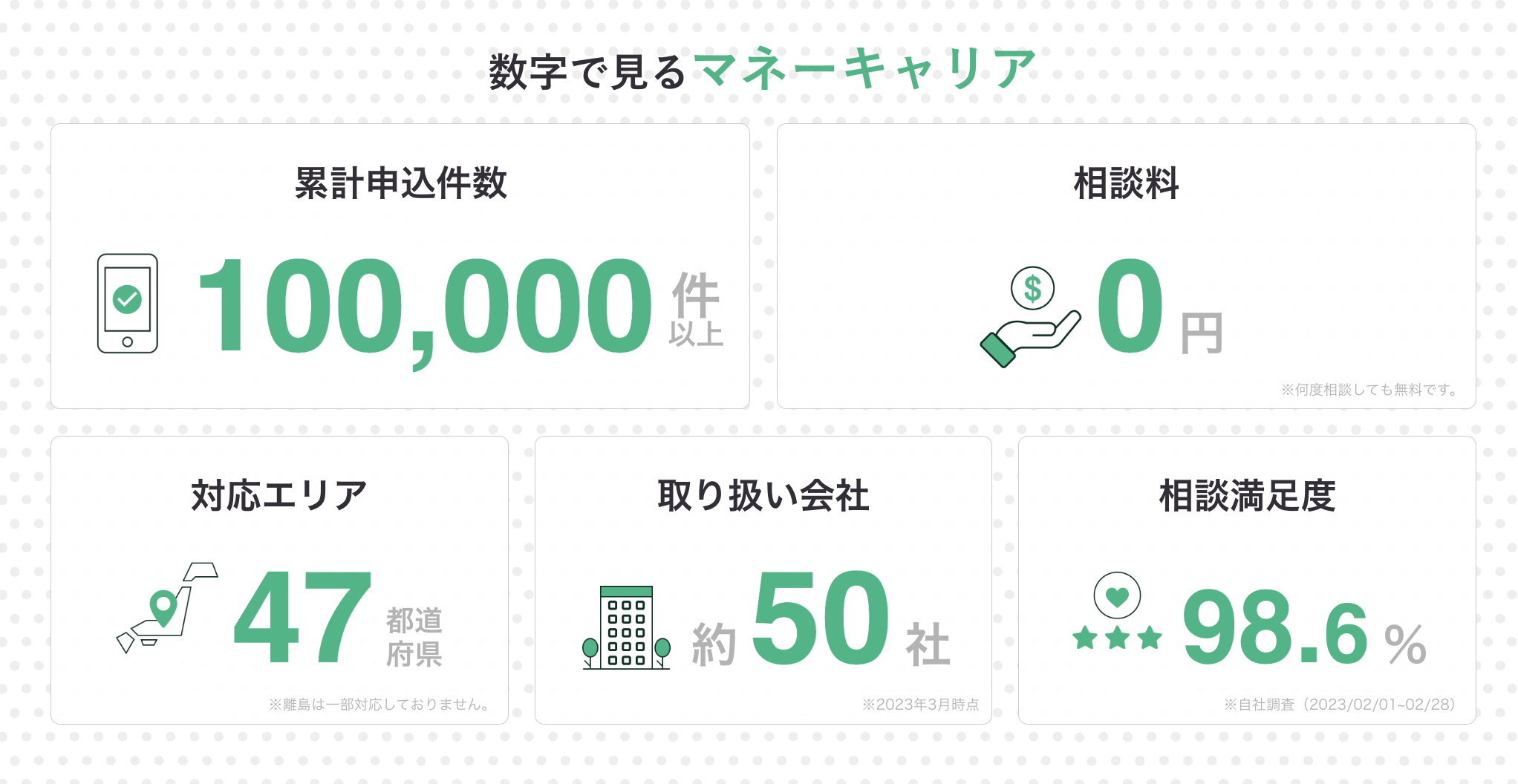

- 相談実績80,000件以上!

- お客様満足度98.6%!

- 女性FPも多数在籍!

掛金が低めで毎月の負担が抑えられる

年金共済は、生命保険会社が販売する個人年金保険よりも少ない掛金で加入できるので、月々の負担を抑えられるメリットがあります。

一般的に個人年金保険は、加入する年齢によって保険料や年金額の条件があり、年齢が高くなればなるほど、保険料は高く設定されるデメリットがあります。

年金共済はそれらの条件が低く設定されているため、毎月の負担を抑えたい人には大きなメリットです。個人年金保険で保険料と比較すると、より年金共済の掛金を安く感じることでしょう。

ただし、掛金を抑えた年金共済は、受け取る年金額も少ないというデメリットにもなるため、年金額と掛金を比較しながら検討することが大切です。

個人年金保険料控除や共済掛金控除で7万円弱の控除も可能

年金共済は、個人年金保険料控除や共済掛金控除を活用することで、最大7万円弱の控除が可能な点もメリットです。

個人年金保険や年金共済に加入していると、保険料として支払った分を年末調整や確定申告で所得控除できます。

所得控除を利用すると所得税や住民税を軽減することができ、会社員なら源泉徴収された所得税が還付されます。

個人年金保険料控除(共済掛金控除)で控除可能な上限額は以下のとおりです。

- 所得税:最高40,000円

- 住民税:最高28,000円

なお、所得控除として利用できるものは、一定の条件を満たして税制適格特約が付加されている必要がある点に注意しておきましょう。

貯金が苦手でも計画的に自分で年金を用意できる

年金共済に加入すると、貯金が苦手でも年金の準備ができるメリットがあります。

老後に向けて貯金を継続することは簡単ではありませんが、年金共済に加入すれば、掛金として毎月強制的に積み立てられるので、計画的に年金の準備ができます

年金の受取期間が決まっている確定年金と、年金を一生涯受け取る終身年金では、同じ掛金でも年金額が異なります。

- どれくらい年金額が必要か

- いつから年金を受け取るか

- 年金は何年受け取りたいか

経験豊富なFPが、必要な年金額のシミュレーションや受け取り方の比較をサポートし、納得のいく老後資金づくりを一緒に考えます。

さらに、保険だけでなくNISAなど資産形成も組み合わせて、リスク対策と将来の備えをトータルでサポートしますよ。

おすすめの個人年金共済4つを紹介!加入の対象者も解説!

ここでは、老後に向けてお手頃な掛金から加入できるおすすめの個人年金共済と、それぞれの個人年金に加入できる対象者を紹介します。

具体的におすすめできる個人年金共済は以下の4つです。

- 全労済「ねんきん共済」

- 各商工会議所「個人年金共済」

- JA共済「予定利率変動型年金共済ライフロード」

- JAM共済「新ねんきん共済」

全労済「ねんきん共済」

全国労働者共済生活協同組合連合会(全労災)の個人年金「ねんきん共済」は、組合員またはその家族が加入できる個人年金です。

年金額から毎月の掛金が決まる特徴のある「ねんきん共済」一覧にしてみました。

| ねんきん共済 | 確定年金 | 終身年金 |

|---|---|---|

| 年金受取期間 | 5、10、15年 | 一生涯 |

| 最低年金額 | 2口(24万円)以上 | 2口(24万円以上) |

| 加入年齢 | 15~60歳 ※受取期間5年の場合は40~60歳 | 50~65歳 |

| 年金開始年齢 | 55~65歳 | 55~65歳 |

| 払込方法 | ・月払い ・半年払い ・年払い | 一時払い |

確定年金タイプでは、加入者が掛金払込期間に万が一のことがあった場合、家族や重度障害に対する保障があり、家重型と呼ばれています。

- 掛金払込期間中:家族年金や重度障害年金として支払い

- 確定年金受取中:残った期間の年金を遺族年金として支払い

各商工会議所「個人年金共済」

各商工会議所で加入できる「個人年金共済」は、商工会議所会員事業所の事業主・役員・従業員が加入できる保険です。

満15歳から満65歳未満の健康な従業員が対象になっています。

| 個人年金共済 | 概要 |

|---|---|

| 年金の種類 | ・10年確定年金 ・15年保証終身年金 |

| 年金受取期間 | ・10年 ・一生涯 |

| 最低掛金 | 1口1,000円で5口(5,000円)以上/月 |

| 年金開始年齢 | 60歳~70歳 |

| 払込方法 | 月払い |

年金が開始されるのは満60歳からですが、払込期間が10年を超えていることが条件で、払込期間が不足している場合は、期間を満たした年齢から年金開始となります。

月払いに加えて、半年払いや年払いで年金額を増やすこともできます。

半年払い、年払いで支払える口数と金額は以下のとおりです。

- 半年払い:1口10,000円で3口(30,000円)以上

- 年払い:1口100,000円で100口(1,000万円)が限度

JA共済「予定利率変動型年金共済ライフロード」

JA共済の「予定利率変動型年金共済ライフロード」は、正組合員(農家組合員)で18歳から50歳の人が加入できる個人年金です。

加入後6年目から1年ごとに予定利率が見直され、最低保証の予定利率0.5%を上回った分が年金原資として上乗せされる仕組みを持っています。

| ライフロード | 概要 |

|---|---|

| 年金の種類 | ・確定年金 ・保証期間つき終身年金 |

| 年金受取期間 | ・5、10、15年 ・一生涯 |

| 最低掛金 | 10,000円/月 |

| 年金開始年齢 | 50~90歳 |

| 払込方法 | 月払い |

- 保証期間15年:50、55、60、65歳から年金開始

- 保証期間10年:70、75歳から年金開始

- 保証期間5年:80、85、90歳から年金開始

jam共済「新ねんきん共済」

JAM共済の「新ねんきん共済」は、機会や電気、精密機器など、ものづくり産業の労働組合に加入している組員とその配偶者が利用できる個人年金です。

職種が原因で保険会社の個人年金に加入できなかったひとでも、JAM共済の新ねんきん共済なら、労働組合を通して手続きをするので、安心して加入できます。

また、JAM共済の特徴である幅広い保障から、新ねんきん共済では、老後の計画に沿って年金プランを選べます。

保障内容などは組合を通じて確認する必要があることを覚えておきましょう。

JAの個人年金共済と民間の個人年金保険は何が違う?3つに分けて解説!

ここでは、JAの個人年金共済と民間の個人年金保険の違いについて、3つのポイントから解説します。

JA共済の個人年金共済と、民間の生命保険会社で販売される個人年金保険の主な違いは以下のとおりです。

- 監督官庁や根拠となる法令に違いがある

- 非営利目的か、営利目的かの違いがある

- 加入できるひとに違いがある

監督官庁や根拠となる法令が違う!掛金と呼ぶのは?

JA共済(農業協同組合)と生命保険会社は、それぞれ監督官庁や根拠となる法令が異なります。

両者の違いを表にまとめると以下のとおりです。

| 共済と保険の違い | JA共済 | 生命保険会社 |

|---|---|---|

| 監督官庁 | 農林水産省 | 金融庁 |

| 根拠となる法律 | 国民年金 厚生年金 | 保険業法 |

また、加入したら毎月支払うお金の呼びかたも異なっています。

- 生命保険会社:保険料

- JA共済:掛金

非営利か営利目的かで違う!共済は?

JA共済(農業協同組合)は非営利ですが、生命保険会社は営利を目的として運営されています。

出資金を支払った組合員の相互扶助で成り立っている共済には、JAを含んで大きな共済があり、4大共済と呼ばれています。

- 都道府県民共済

- コープ共済

- こくみん共済coop

- JA共済

組合員のみの加入は?誰でも加入できるの?

JA共済(農業協同組合)は、原則として組合員のみ加入できますが、生命保険会社なら誰でも加入できます。

年金共済を取り扱うJA共済では、正組合員(農家組合員)と准組合員(農家組合員以外)があり、どちらも1口1,000円で10口から出資することが一般的です。

誰でも加入できる生命保険会社の個人年金は、最低年金額などの設定から保険料が高く設定されがちであることや、年齢によって保険料の幅が大きくなっていることが特徴だといえます。

年金共済の加入条件や保険料の水準などをよく調べたうえで、加入する共済・保険を決めることが大切です。

個人年金保険料控除をするなら対象税制適格タイプを満たそう

年末調整や確定申告で、個人年金保険料控除を使うなら、必ず税制適格タイプであることを確認しておきましょう。

- 年金の受取人が契約者本人または配偶者

- 年金受取人と被保険者が同一

- 保険料の払い込み期間が10年以上あること

- 年金の受取開始年齢が60歳以降、かつ年金受取期間が10年以上であること

とはいえ「税制適格タイプの適用条件が良くわからない」「個人年金保険料控除の条件を知りたい」と悩む方もいると思います。

そんな方は、マネーキャリアの無料保険相談サービスにご相談ください。

保険商品から税制まで知り尽くしたファイナンシャルプランナー(FP)が、個人年金保険料控除の条件や税制適格タイプを活用できる条件を紹介してくれます。

- 相談実績80,000件以上!

- お客様満足度98.6%!

- 女性FPも多数在籍!

\スマホ一台でオンライン相談!/

まとめ:年金共済のデメリットは?JA共済・全労済の年金共済なども比較

今回は、年金共済のデメリット・メリットや民間の個人年金保険との違いを解説しました。

年金共済のデメリットをまとめると以下のとおりです。

▼年金共済のデメリット

- 受け取る年金額は支払った保険料とあまり変わらない

- リスクは低いが倒産しても保証がない

- ライフプランの変更で解約すると損をする

一方、年金共済には以下のようなメリットもあります。

▼年金共済のメリット

- 低い掛金で毎月の負担を抑えられる

- 個人年金保険料(共済掛金)控除で7万円弱の控除を利用できる

- 貯蓄が苦手なひとでも計画的に老後の年金を準備できる

生命保険会社の個人年金保険と比べると、年金共済は返戻率が低い点や、破綻してしまった場合に保証されないといったデメリットがあります。

少ない掛金で加入できるというメリットがありますが、受け取れる年金額も少ないということを理解しておきましょう。

個人年金保険と年金共済を比較できる共済の組合員は、仕組みや特徴をよく確認したうえでご自身のライフスタイルや希望に合う共済・保険を選びましょう。

マネーキャリアを利用した人の声

30代女性

納得できる保険選びができた!

相談担当の方がわからないことを丁寧に説明してくださり、知識も豊富で、関連したことも教えてくださるので非常に勉強になっています。持病持ちだったのであまり期待していませんでしたが、加入している保険から詳しく教えていただき、丁寧に的確にアドバイスを頂きながら納得できる保険選びができました。

30代女性

子供がいる私にぴったりでした

子供がいる私にぴったりでした 加入している保険の保障が不安になり、相談の申し込みをしました。担当してくれた方は同性で話しやすく、平易な言葉で説明してくれたのでとてもわかりやすかったです。自宅で相談できるので、子供がいて外出ができない私でも気軽に相談することができました。

マネーキャリアは共済全般のお悩みについて無料でFPに相談できるサービスです

しかも「何度でも無料」で相談できるので、費用を気にせずじっくり相談可能。あなたの希望を丁寧にヒアリングしたうえで、納得できるプランを一緒に考えます。

相談実績は10万件以上、Google口コミ評価4.8と高評価なので、はじめてでも安心。オンラインで夜間や休日も相談できるので、忙しい方にもぴったりのサービスです。