・自分が利用できる制度や注意点を知りたい

このようにお悩みではありませんか?

結論、定年後のベストな働き方は、各人の年金や退職金、家族構成などによって変わってきます。

損をしないためには、各種制度を正しく理解したうえで、厚生年金に加入するかどうか、収入をどの水準に抑えるか、退職金の受け取り方などを慎重に検討する必要があります。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 定年後の働き方で損しない方法5選

- 収入を基準額以下に抑える

- 厚生年金に加入しない働き方を選ぶ

- 年金の繰下げ受給を活用する

- 給与の一部を退職金に回す

- 高年齢雇用継続給付を活用する

- 定年後の働き方で損しないために!まずはFPに相談してみよう

- 【アンケート】定年後の働き方で損しないためにどうしてる?

- 定年後はどの働き方を選びましたか?

- 年金や手取りが減ったと感じましたか?

- 損しないために実践していることはありますか?

- 定年後の働き方で損しないために知っておくべき制度

- 在職老齢年金制度

- 高年齢雇用継続給付

- 退職所得控除

- 失業手当・高年齢求職者給付金

- 再雇用制度・勤務延長制度

- 定年後の働き方で損しないための注意点

- 制度改正を見落とさない

- 年金と給付金の併給調整に注意

- 年金・保険は家族への影響もある

- 損しない定年後の働き方はマネーキャリアで見つけよう

- 【まとめ】定年後の働き方で損しないためには制度の理解が必須

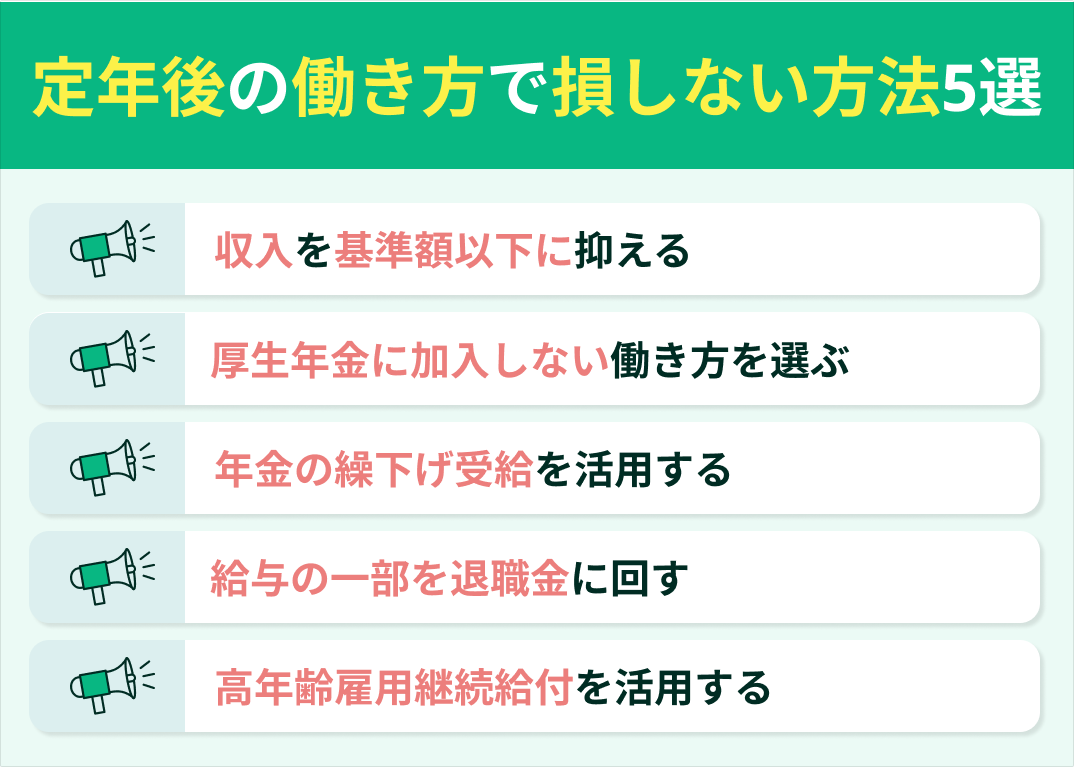

定年後の働き方で損しない方法5選

定年後の働き方次第で、老後の年金や収入に大きな差が出ます。なるべく手取りを増やすためには「在職老齢年金による年金カット」や「税金・保険料の負担増」に注意が必要です。

ここでは、定年後に損をしないための代表的な5つのテクニックを紹介します。自身にとって有効な方法はないか、確認していきましょう。

- 収入を基準額以下に抑える

- 厚生年金に加入しない働き方を選ぶ

- 年金の繰下げ受給を活用する

- 給与の一部を退職金に回す

- 高年齢雇用継続給付を活用する

収入を基準額以下に抑える

厚生年金に加入しない働き方を選ぶ

定年後の働き方で損しない方法、二つ目は厚生年金に加入しない働き方を選ぶこと。

在職老齢年金の支給停止が適応されるのは、厚生年金の加入者のみです。

時短勤務や業務委託として働き、厚生年金に加入しなければ年金は減らされません。例えば週20時間未満のパート勤務、個人事業主として業務委託契約で働けば、年金を満額受給しつつ収入も確保できます。

年金の繰下げ受給を活用する

給与の一部を退職金に回す

高年齢雇用継続給付を活用する

定年後の働き方で損しない方法、五つ目は高年齢雇用継続給付を活用すること。

60歳時点の給与を基準に、収入が75%未満に下がった場合、雇用保険による「高年齢雇用継続給付」を利用できます。各付きの賃金の最大10%(2025年4月から縮小予定)が支給されるため、減収を補えるでしょう。

ただし、在職老齢年金との併給調整があるため却って損する可能性も。自分の場合はどうなるのか不安な方は、年金事務所やハローワークに相談を。

定年後の働き方で損しないために!まずはFPに相談してみよう

人生100年時代を迎えている昨今。定年後の働き方に迷う方は珍しくありません。

損をしないためには年金・給与・社会保険料・退職金など多角的な視点が必要となるため、独学で判断するのはなかなかに難しいもの。ネットで情報収集をしても「自分の場合はどうか」という答えが出にくいのが実情です。

そこで活用したいのが、マネーキャリアのFP相談!在職老齢年金の減額幅から社会保険料、退職金をどのタイミング・方法で受け取るかも含めてシミュレーション可能。

将来のお金を数字で見える化できれば、定年後の働き方の最適解が見つかるはずです。

【アンケート】定年後の働き方で損しないためにどうしてる?

定年退職を控える方のなかには「このまま働き続けたら損をするのでは?」という不安を抱える方も多くいらっしゃいます。

ここでは、定年後も働き続けている方に実施したアンケートを紹介します。「自分が損しない働き方を知りたい」とお思いの方は、ぜひ参考になさってください。

※ 口コミ調査方法:ランサーズ

※ 調査期間:2025年9月8日~2025年9月12日

※ 口コミ内容は回答者の主観的な感想や評価です。

- 定年後はどの働き方を選びましたか?

- 年金や手取りが減ったと感じましたか?

- 損しないために実践していることはありますか?

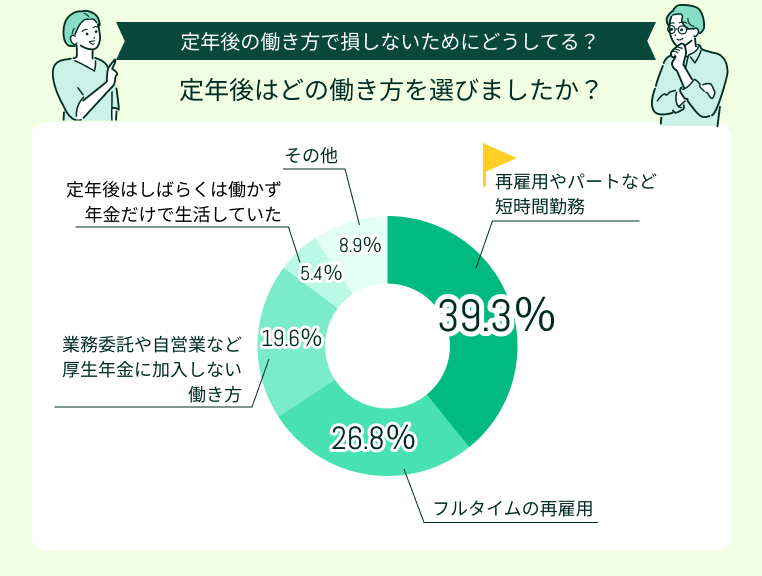

定年後はどの働き方を選びましたか?

今回アンケートにご回答いただいたかたが選んだ働き方で最も多かったのは「再雇用やパートなど短時間勤務」(39.3%)。

その他多かったのは「フルタイムの再雇用」(26.8%)、「業務委託や自営業など、厚生年金に加入しない働き方」(19.6%)でした。

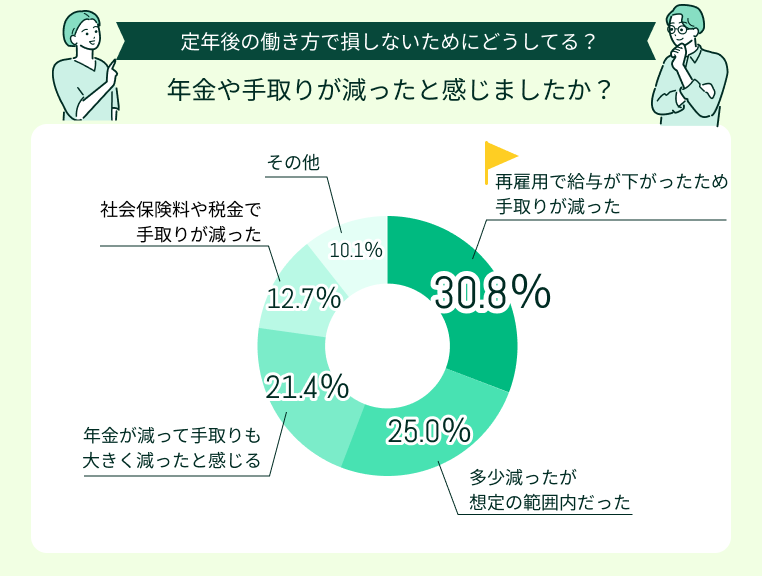

年金や手取りが減ったと感じましたか?

定年後の収入について「再雇用で給与が下がったため、手取りが減った」(30.8%)、「多少減ったが想定の範囲内だった」(25.0%)と感じている方が多いようです。

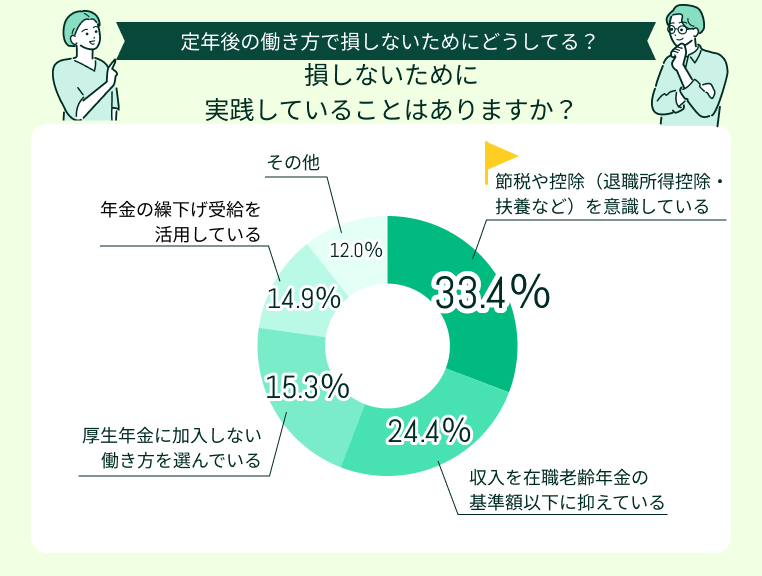

損しないために実践していることはありますか?

定年後の働き方で損をしないため「節税や控除(退職所得控除・扶養など)を意識している」(33.4%)、「収入を在職老齢年金の基準額以下に抑えている」(24.4%)方が多く見られました。

60代女性

勤務日数を調整して年金カット回避

定年後は在職老齢年金の基準額を超えないよう、勤務日数や収入を調整しています。少し働き方を工夫するだけで、年金の減額を避けつつ手取りを確保できるので安心感があります。

60代男性

早くからの計画で効果的に節税・手取りアップ

節税を意識し、退職所得控除や配偶者控除を活用しています。早くから定年後の働き方を検討していたこともあり、上手に税金や社会保険料の負担を抑えて、手取りを増やていると思います。

定年後の働き方で損しないために知っておくべき制度

定年後の損しない働き方を検討するには、年金や雇用・税制度を知っておくことが重要。ここでは、特に押さえておきたい5つの制度について解説します。

- 在職老齢年金制度

- 高年齢雇用継続給付

- 退職所得控除

- 失業手当・高年齢求職者給付金

- 再雇用制度・勤務延長制度

在職老齢年金制度

- 支給停止額 =(年金月額+総報酬月額相当額-51万円※)×1/2

- 減額後の年金支給月額 = 年金月額 - 支給停止額

※基準額は2025年度51万円、2026年度から62万円に引き上げ予定。

年金月額とは厚生年金の比例報酬部分。総報酬月額とは標準報酬月額に賞与を12で割り加えた額です。

また、在老齢厚生年金の減額があっても老齢基礎年金は満額もらえることも。年金はルールが細かく複雑なため、損をしないよう制度を正しく理解する必要があります。

高年齢雇用継続給付

- 64%以下に低下:各月の賃金の10%相当額

- 64%超75%未満に低下:各月の賃金の10%相当額未満の額

退職所得控除

定年後の資金計画で損しないため、退職所得控除について理解しておくことも大切。以下の計算式に基づいて控除が受けられます。

- 退職所得控除 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数– 20年)

- 退職所得の金額 = (収入金額 – 退職所得控除額) × 1/2

※20年未満の場合は40万円 × 勤続年数

退職金を一時金で受け取ると特に節税効果が大きくなります。ただし、退職金や企業年金、iDeCoなど複数の退職所得を5年以内に受け取ってしまうと、控除の枠が減ってしまう「5年ルール」には要注意。

退職所得控除について、詳しくは国税庁の「退職金を受け取ったとき」をご確認ください。

失業手当・高年齢求職者給付金

- 60~64歳:勤続年数に応じ90~150日の給付

- 65歳以上:高年齢求職者給付金として一時金(30~50日分)が支給

再雇用制度・勤務延長制度

- 再雇用制度:一度退職して再契約する形式

- 勤務延長制度:そのまま雇用を延長する形式

ただし、賃金や仕事内容、福利厚生などの条件が大きく変わる可能性があります。事前に雇用契約をしっかりと確認しましょう。

定年後の働き方で損しないための注意点

前述の年金や雇用・税制度を理解していても、実際の働き方次第では「こんなはずじゃなかった」という落とし穴に陥ることも。ここでは特に注意したいポイントを3つ解説していきます。

- 制度改正を見落とさない

- 年金と給付金の併給調整に注意

- 年金・保険は家族への影響もある

制度改正を見落とさない

定年後の働き方で損しないため、制度改正を見落とさないようにしましょう。

例えば、高年齢雇用継続給付は2025年4月に縮小、2030年に廃止予定。在職老齢年金の基準額も2026年に62万円へ引き上げられます。

このように各種制度は数年ごとに改正があるため、最新情報をチェックして定年後の働き方を再検討する必要があります。

年金と給付金の併給調整に注意

年金・保険は家族への影響もある

損しない定年後の働き方はマネーキャリアで見つけよう

【まとめ】定年後の働き方で損しないためには制度の理解が必須

本記事では、定年後の働き方で損しない方法5選、知っておくべき制度や注意点、定年後も働き続けている方に実施したアンケート結果を紹介しました。

<結論>

定年後に損をしないためには、制度を正しく理解し、自分の働き方に合わせた工夫をすることが重要。

厚生年金に加入するかどうか、収入をどの水準に抑えるか、退職金の受け取り方など、選択次第で手取りも将来の年金額も変わってきます。

FP相談を活用して、制度改正の影響も踏まえつつ「自分にとっての損しない働き方」を検討するのがおすすめです!

✔︎ 相談満足度は業界最高水準の98.6%

✔︎ 累計の相談申込件数100,000件突破

✔︎ FP資格取得率100%

✔︎ 3,500人以上のFPから厳選されたプランナーのみ対応

✔︎ 中立的な立場から各ご家庭に最適な金融機関、返済計画を提案

✔︎ 公式WEBサイトでFPのプロフィール、口コミ、経歴を確認できる

✔︎ 予約・日程調整はLINEで完結

✔︎ 土日祝日も相談OK

✔︎ オンラインか訪問か、都合のいい相談形式を選べる

✔︎ 相談は何度でも無料