この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

扶養から外れると年金はいくら増える?

「扶養から外れると年金が増える」と聞くと、働く意欲が高まる一方で、実際にどれくらい増えるのか気になる方も多いのではないでしょうか。

扶養に入っている場合と、自分で保険料を支払って働く場合では、将来受け取れる年金額に差が出ることがあります。

ここでは、扶養のままのケースと、扶養から外れて働いた場合の年金額の違いについて、以下の2つの視点から解説します。

- 扶養に入っているときのもらえる年金額

- 扶養から外れて働くときのもらえる年金額

それぞれの違いを理解することで、働き方やライフプランを考える際の参考になります。

扶養に入っているときのもらえる年金額

配偶者の扶養に入っている場合、年金制度上は「第3号被保険者」として扱われ、保険料の自己負担なく国民年金に加入できます。対象者は、専業主婦(夫)や年収130万円未満のパート勤務者などが該当します。

以下は、代表的な対象者ごとの加入区分と年金の種類をまとめた表です。

| 対象者 | 加入区分 | 自己負担 | もらえる年金 |

|---|---|---|---|

| 専業主婦(夫) | 第3号被保険者 | なし (配偶者の勤務先が負担) | 老齢基礎年金のみ |

| 年収130万円未満の パート勤務者 (社会保険未加入) | 第3号被保険者 | なし (配偶者の勤務先が負担) | 老齢基礎年金のみ |

<老齢基礎年金の参考データ(2025年)>

- 満額受給額(月額):69,308円(年額831,696円)

- 平均受給額(月額):57,700円(2023年時点)

満額を受け取るには、20歳から60歳までの40年間(480カ月)保険料を納付する必要があります。平均額が満額より低いのは、未納期間や免除期間がある人が多いためです。

扶養から外れて働くときのもらえる年金額

扶養を外れて働くと、厚生年金に加入する「第2号被保険者」となり、保険料の自己負担が発生します。

対象者は、年収130万円以上の会社員や契約社員などです。将来受け取れる年金は、老齢基礎年金に加えて厚生年金が上乗せされます。

例えば年収200万円で20年間働いた場合、厚生年金部分の月額上乗せ額は約18万2,700円です。以下の表のとおり、加入区分によって受け取れる年金の種類と金額に差が生じます。

| 対象者 | 加入区分 | 自己負担 | もらえる年金 |

|---|---|---|---|

| 年収130万円以上の会社員 | 第2号被保険者 | あり | 老齢基礎年金のみ+厚生年金 |

| 扶養から外れてフリーランス | 第1号被保険者 | あり | 老齢基礎年金のみ |

扶養から外れると年金はいくら増えるかを考える際、保険料負担と将来の受給額のバランスが重要です。なお、フリーランスとして働く場合は厚生年金の上乗せはなく、国民年金のみの加入となります。

扶養から外れると年金はいくら増えるのかシミュレーション

| 年収 | 基礎年金(年) | 厚生年金(年) | 合計(年) | 年金の増加額(年) | 合計(月) |

|---|---|---|---|---|---|

| 扶養内 | 831,696円 | 0円 | 831,696円 | 0円 | 69,308円 |

| 150万円 | 831,696円 | 137,025円 | 968,721円 | 137,025円 | 80,727円 |

| 200万円 | 831,696円 | 182,700円 | 1,014,396円 | 182,700円 | 84,533円 |

| 300万円 | 831,696円 | 274,050円 | 1,105,746円 | 274,050円 | 92,146円 |

| 400万円 | 831,696円 | 365,400円 | 1,197,096円 | 365,400円 | 99,758円 |

年金や老後資金のお悩みは、無料FP相談で解決しよう

年金や老後資金に関する不安は、個別の状況に応じたシミュレーションでこそ正確に把握できます。扶養から外れると年金はいくら増えるのか、働き方によってどのような差が生じるのか。

こうした疑問に対して、マネーキャリアの無料FP相談では、専門のファイナンシャルプランナーが丁寧に対応します。

年金制度や老後資金の設計に詳しいFPが、収入や家族構成、ライフプランに合わせた最適な提案を行い、将来の不安を具体的な数字で可視化してくれます。

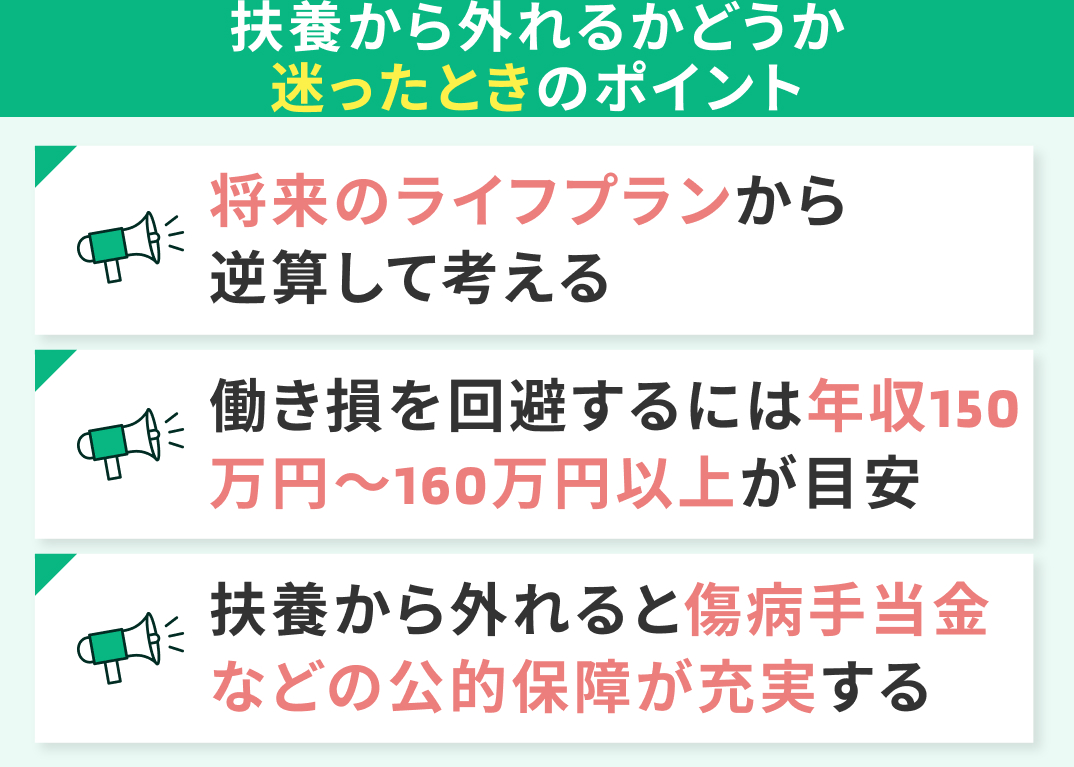

扶養から外れるかどうか迷ったときのポイント

「扶養から外れるかどうか」で迷ったとき、年金や税金、働き方への影響をどう判断すればよいか悩む方も多いでしょう。

単に収入だけで決めるのではなく、将来のライフプランや公的保障の違いも踏まえて検討することが大切です。

ここでは、扶養から外れるかどうかを判断する際に押さえておきたいポイントを、以下の3つの視点から紹介します。

- 将来のライフプランから逆算して考える

- 働き損を回避するには年収150万円〜160万円以上が目安

- 扶養から外れると傷病手当金などの公的保障が充実する

それぞれのポイントを理解することで、自分にとって最適な働き方を選ぶヒントになります。

将来のライフプランから逆算して考える

扶養から外れるかどうかを判断する際、目先の手取りや保険料負担だけでなく、「自分は将来どんな生活を送りたいか」という視点が欠かせません。

老後に必要な生活費や希望する暮らし方を明確にすることで、必要な年金額や貯蓄目標が見えてきます。そのうえで、扶養内で働き続けるか、厚生年金に加入して将来の年金を増やすかを選ぶことが重要です。

扶養から外れると年金はいくら増えるのかを具体的にシミュレーションすることで、働き方の選択がより現実的なものになります。

働き損を回避するには年収150万円〜160万円以上が目安

扶養から外れると、厚生年金や健康保険への加入が必要となり、保険料の自己負担が発生します。

年収130万円を超えると社会保険の加入義務が生じますが、年収がその水準にとどまると、保険料負担によって手取りが減る「働き損」状態になる可能性があります。シミュレーションによると、損を回避するための年収の目安は150万〜160万円以上と言われています。

この水準を超えることで、保険料負担を上回る収入増が見込め、世帯全体の手取りも扶養内の状態よりプラスに転じます

扶養から外れると傷病手当金などの公的保障が充実する

扶養から外れて社会保険に加入すると、保険料の自己負担は発生しますが、その分公的保障が大きく充実します。

代表的なものが「傷病手当金」や「出産手当金」で、病気やケガで働けなくなった場合や出産による休業中に、一定の所得補償を受けることができます。これらは会社員や公務員など、厚生年金・健康保険に加入している人が対象であり、扶養内の専業主婦(夫)やパート勤務者では原則として受給できません。

扶養から外れると年金はいくら増えるかだけでなく、万が一の保障が得られる点も重要な判断材料です。

【まとめ】「年金 × 働き方」で迷ったら、まずはFPに相談してみよう

本記事では、年収別の年金シミュレーションや公的保障の違いなどを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

扶養から外れることで年金が増える可能性がある一方、保険料負担や手取りの減少など、判断には複数の要素が絡みます。

実際の判断には個別の事情を踏まえた検討が不可欠です。マネーキャリアの無料FP相談では、こうした複雑な条件を踏まえたうえで、将来の年金額や生活資金の見通しを個別にシミュレーションできます。

オンラインで気軽に相談でき、何度でも無料です。迷ったときこそ、専門家の視点を取り入れることで、納得のいく選択が可能になります。働き方と年金の関係に悩んだら、まずは相談してみることをおすすめします。