・国民年金基金と厚生年金はどっちが得なの?

・制度や仕組みの違いから、自分に合った老後資金の準備方法を見極めたい

このように感じていませんか?

国民年金基金は自営業者・フリーランスが利用できる制度。加入口数・型(掛金)によって受給額が確定。厚生年金と同様、長生きするほど有利になります。

一方、厚生年金は収入比例で将来の受給額が決まり、会社が保険料を折半してくれる点が強みです。

どっちが得か・最適解は、働き方や収入状況によって異なります。まずは年金受給額をシミュレーション、理想のライフプランや働き方を考慮しつつ、iDeCoや新NISAなど他制度との併用も検討していきましょう。

そこで本記事では、国民年金基金と厚生年金はどっちが得か・3つのポイントで比較、制度の違い、どっちが得か迷ったときの判断ポイントを紹介します。

最後まで読めば、国民年金基金と厚生年金のメリット・デメリットがわかり、自身にとってはどっちが得かあたりをつけられるようになりますよ!ぜひ参考になさってください。

井村FP

複雑な年金・老後資金のお悩み。各人の理想のライフプランや収入状況によって最適解が変わってくることもあり、独学で解消するのはなかなかに難しいもの。

ただ一つ、はっきりと言えることは「老後資金の準備は1日でも早く始めたほうがいい」ということ。「わかってはいるけど、仕事が忙しくてなかなか…」なんて方は、マネーキャリアのFP相談をご利用いただくのがおすすめ!

3,500人から厳選されたFPに何度でも無料で相談OK。土日祝日も、オンラインでもご相談いただけるため、忙しいお仕事・家事育児の合間にご利用いただけますよ!

この記事の監修者

井村 那奈

フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

続きを見る

▼

閉じる

▲

国民年金基金と厚生年金はどっちが得?

国民年金基金と厚生年金どっちが得か。最適解はライフプランや理想の働き方、収入によって変わってくるため、一概にどっちが得とは言えないものです。

ここでは、国民年金基金と厚生年金を3つのポイントで比較、それぞれの違いを明らかにしていきます。

- 受給額の決まり方を比較

- 掛金・保険料負担の観点から比較

- 節税効果を比較

受給額の決まり方を比較

国民年金基金と厚生年金どっちが得か考える際は、まず双方の受給額の決まり方を比較しましょう。

- 国民年金基金:掛金に応じて受給額が決まる。長生きするほど有利

- 厚生年金:収入によって受給額が決まる。収入が高いほど将来の年金額が増える

井村FP

厚生年金は、現役時代の収入に比例して年金額が決まります。年金受給額は、退職までの収入や加入期間に左右されるため、具体的な受給額を正確に把握するのは難しい場合も。

一方、国民年金基金は加入する口数・型(賭け金額)によって将来の受給額が決まります。

掛金と受給額の関係が明確なため、加入した時点で将来どれくらいの年金を受け取れるのか把握することが可能。老後の生活設計を立てやすいというメリットがあります。

掛金・保険料負担の観点から比較

国民年金基金と厚生年金どっちが得か考える際は、双方を掛金・保険料負担の観点から比較することも重要です。

- 国民年金基金:加入時の年齢・性別で掛金が決まり、全額自己負担

- 厚生年金:収入によって掛金が決まり、会社が半分を負担

井村FP

国民年金基金の上限は月6.8万円。iDeCoの掛け金も合算される点にも注意しましょう。また、自己都合で解約・脱退することもできません。

節税効果を比較

国民年金基金と厚生年金どっちが得か考える際は、双方の節税効果まで比較しましょう。

国民年金基金も厚生年金も、支払った掛金や保険料は社会保険料控除の対象に。掛金は課税所得から差し引かれ、所得税や住民税の負担を軽減する効果があります。

国民年金基金は、任意で加入口数や型(掛金)を決められるため、控除額を調整できることが特徴。ただし、フリーランス・自営業者で収入が安定しない、収入が低い場合は思ったよりも節税効果を得られないこともあります。

井村FP

「自分の場合は掛金をいくらぐらいにするといいの?」「もっと節税できる方法はある?」とお悩みの方は、マネーキャリアのFPへご相談を。

年金・税制に精通したFPが、各人の収入やライフスタイル、家族構成に応じた最適な節税プランを提案いたします!

>>相談は何度でも無料!マネーキャリアのFP相談

\実際の利用者様の口コミ公開中!/

無料FP相談を活用して、あなたに合った老後資金の準備方法を見つけよう

国民年金基金と厚生年金どっちが得かは、ライフプランや将来の働き方によって変わってきます。

自営業・フリーランスとして働くのか、会社員を続けるのか。会社員に戻る可能性があるのか、将来独立を考えているのかによって、最適な選択肢は異なるもの。老後生活へのベストな準備方法は一人ひとり違うのです。

マネーキャリアのFP相談を活用して、自身に最適な年金制度を検討。iDeCoや新NISAなど、他制度も組み合わせながら効率よく備えるのがおすすめです!

井村FP

「老後資金費をちゃんと貯められるかな…」「もっと効率のいい準備方法があるのでは?」など、次々と出てくるセカンドライフへの不安。マネーキャリアのFPへ個別相談し、なるべく早めに解決・資金準備を始めるのが吉!

独自のスコアロジックで所属FPを評価し、「説明がわかりにくい」「話しにくい雰囲気だった」など、評判の悪いFPは業務から除外。常に質の高いFPに相談できるのが特徴です。

公式WEBサイトで所属FPのプロフィールや口コミを公開しているため、相談前に「どんなFPが担当になるのか」わかるのも嬉しいポイント!ぜひご利用ください。

>>まずはマネーキャリアの口コミを見てみる

\相談満足度98.6%!/

国民年金基金と厚生年金の違いとは?

国民年金基金と厚生年金は、フリーランス・自営業者、会社員の老後生活を支える制度。ですが、その仕組みや加入できる対象者、メリット・デメリットには大きな違いがあります。

ここでは、それぞれのメリット・デメリットを整理、どのような人に向いているのかを解説します。

- 国民年金基金の仕組み|メリット・デメリット

- 厚生年金の仕組み|メリット・デメリット

国民年金基金の仕組み|メリット・デメリット

国民年金基金は、自営業者やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が加入できる上乗せ年金制度です。

掛金は加入時の年齢や性別で決まり、支払った金額に応じて将来の受給額が確定します。掛金は全額が社会保険料控除の対象となり、節税効果も期待できますが、掛金は自己負担で途中解約ができない点には注意が必要です。

<国民年金基金のメリット>

- 掛金に応じて将来の年金額が確定し、老後の計画を立てやすい

- 長生きすればするほど有利になる

- 掛金は全額が社会保険料控除の対象で、節税効果が高い

<国民年金基金のデメリット>

- 掛金は全額自己負担で、収入が不安定な人には負担が大きい

- 途中で解約できないため柔軟性に欠ける

- iDeCoと合算して月額6.8万円が上限となる

厚生年金の仕組み|メリット・デメリット

厚生年金は、会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者が加入する制度で、国民年金(基礎年金)に上乗せして給付されます。

保険料は収入に応じて決まり、勤務先が半分を負担するため、個人の負担が軽減されるのが特徴。将来の年金額は収入比例で決まるため、高収入・長期間加入すれば受給額も大きくなります。

<厚生年金のメリット>

- 保険料は会社と折半され、個人の負担が軽い

- 収入比例で将来の受給額が決まるため、収入が高いほど有利に

- 老齢年金に加え、遺族年金や障害年金の保障も受けられる

<厚生年金のデメリット>

- 収入に応じて保険料が上がり、手運輸が高いほど負担も重い

- 将来の年金額を正確に把握しにくい

- 自営業に転身すると制度から外れる

井村FP

国民年金基金も厚生年金も、それぞれにメリット・デメリットがあります。どっちが得かは一概に判断できず、自分の働き方や将来の収入見通しによって最適な選択肢は変わってきます。

会社員として安定して働き厚生年金を受給するか、自営業・フリーランスで働き国民年金基金を活用して節税と老後への備えを両立するか…。

どっちが得か判断に迷う場合は、一度マネーキャリアのFPへご相談いただくのがおすすめ。

3,500人から厳選された実力派FPと一緒に、毎月の収支や理想のライフスタイルを整理して、ベストな老後資金の準備方法を検討しましょう!

>>相談は何度でも無料!マネーキャリアのFP相談

\実際の利用者様の口コミ公開中!/

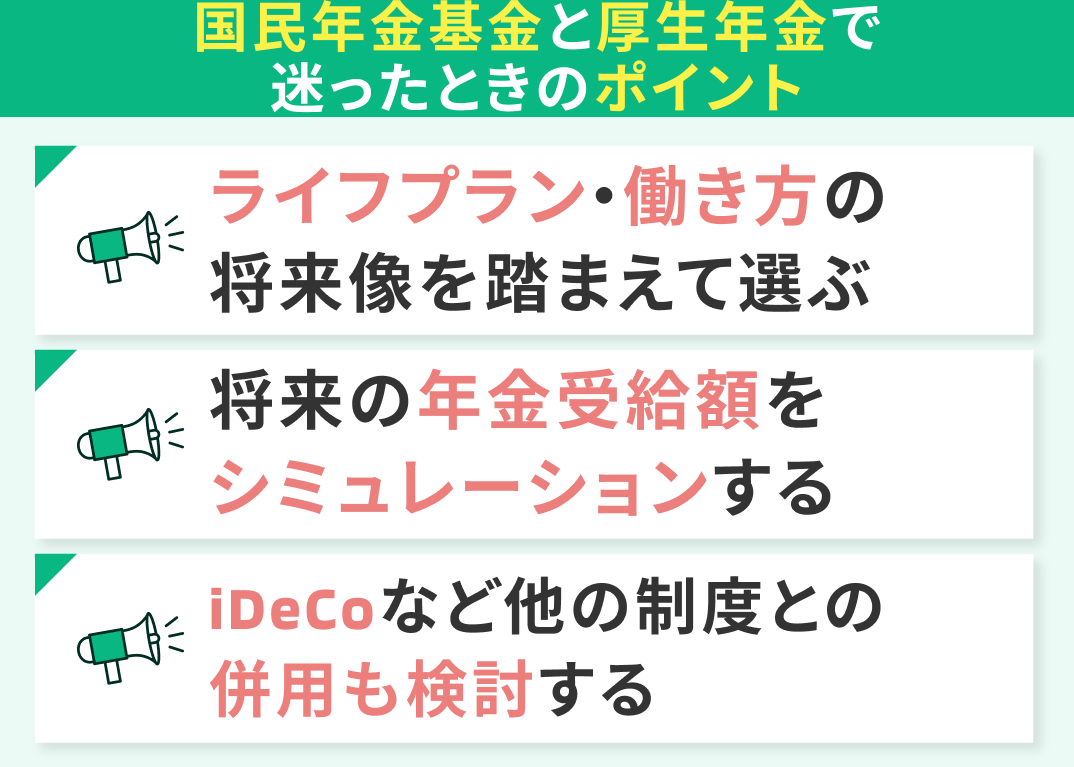

国民年金基金と厚生年金で迷ったときのポイント

国民年金基金と厚生年金どっちが得か、迷ったときの判断ポイントを紹介します。

- ライフプラン・働き方の将来像を踏まえて選ぶ

- 将来の年金受給額をシミュレーションする

- iDeCoなど他の制度との併用も検討する

ライフプラン・働き方の将来像を踏まえて選ぶ

国民年金基金と厚生年金どっちが得か迷ったときは、ライフプラン・働き方の将来像を踏まえて選ぶといいでしょう。

安定した収入や保障を優先するなら厚生年金、自由な働き方を選びたいなら国民年金基金が適しています。

井村FP

会社員が厚生年金に加入する場合は、保険料を会社と折半できるほか、傷病手当金や出産手当といった手厚い制度も利用できます。

一方、自営業・フリーランスになるとこれらの保障はなくなってしまうため、民間の保険や貯蓄で万が一のリスクやライフイベントに備えておくことが重要です。

将来の年金受給額をシミュレーションする

国民年金基金と厚生年金どっちが得か迷ったときは、将来の年金受給額をシミュレーションしましょう。

年金の受取額を比較する際は「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」を活用し、将来の見込み額を確認してみましょう。

単純な支給額だけでなく、実際に年金から差し引かれる税金や社会保険料も考慮し、最終的に手元に残る手取り額で比較することが重要です。

井村FP

年金額・税金・社会保険料のシミュレーションは、独学ではなかなかに難易度が高いため、無料のFP相談などの活用してプロの力を借りるのがおすすめ!

マネーキャリアのFP相談なら、3,500人から厳選されたプランナーに何度でも無料で相談可能。iDeCoや新NISAの効果的な活用方法まで検討できますよ!ぜひご利用ください。

>>相談は何度でも無料!マネーキャリアのFP相談

iDeCoなど他の制度との併用も検討する

国民年金基金と厚生年金どっちが得か迷ったときは、iDeCoなど他の制度との併用も検討するようにしましょう。

老後資金の準備方法は「国民年金基金」「厚生年金」だけではなく、iDeCoや新NISAなどの制度もあります。複数の制度を上手に組み合わせることで、バランスの取れた資産形成が可能に。

ただし、iDeCoには以下のような上限額が設定されています。

▼iDeCoの上限額

| 月額上限 | 年額上限 |

|---|

| 会社員(企業年金なし) | 2万3,000円 | 27万6,000円 |

| 会社員(企業型DCあり) | 2万円 | 24万円 |

| 公務員 | 1万2,000円 | 14万4,000円 |

| 専業主婦(夫) | 2万3,000円 | 27万6,000円 |

| 自営業・フリーランス | 6万8,000円 | 81万6,000円 |

自営業・フリーランスの上限額は、iDeCoと国民年金基金の掛金、併せて6万8,000円となっているため、注意しましょう。

井村FP

ただし、iDeCoは原則60歳まで引き出せないため、車の購入など老後資金以外に使う可能性がある資金は拠出しないようにしましょう。

大切なのは「国民年金基金だけ」「厚生年金だけ」と考えず、iDeCoや新NISAをバランスよく組み合わせて準備すること。

それぞれの制度にいくらずつ配分するか、判断に迷ったらマネーキャリアのFPへご相談ください。

>>相談は何度でも無料!マネーキャリアのFP相談

\実際の利用者様の口コミ公開中!/

【まとめ】付加年金と国民年金基金、どっちが得かで迷ったらFPに相談を

本記事では、国民年金基金と厚生年金はどっちが得か・3つのポイントで比較、制度の違い、どっちが得か迷ったときの判断ポイントを紹介しました。

<結論>

国民年金基金は掛金に応じて受給額が確定し、長生きするほど有利になる制度。一方、厚生年金は収入比例で将来の受給額が決まり、会社が保険料を折半してくれる点が強みです。

どっちが得か・最適解は働き方や収入状況によって異なるもの。iDeCoや新NISAなど他制度との併用も検討しつつ、ライフプランに合わせて老後資金の準備方法を検討しましょう。

井村FP

ただし、独学で各種シミュレーションをしたり、制度の併用バランスを検討したりするのはなかなかに難しいもの。

年金・老後資金のお悩みは1人で抱え込まず、マネーキャリアのFPへご相談ください!

マネーキャリアは年金はもちろん、家計改善や保険の見直し、節税対策まで一気に相談OK。3,500人から厳選された実力派FPと一緒に、各人の状況に併せたベストな老後資金対策を検討できます。

>>相談は何度でも無料!マネーキャリアのFP相談

\相談満足度98.6%!/

✔︎ 年金・老後資金・税制に精通したFPが多数所属

✔︎ 相談満足度は業界高水準の98.6%

✔︎ 累計の相談申込件数100,000件突破

✔︎ FP資格取得率100%

✔︎ 3,500人以上のFPの中から厳選されたプランナーのみ対応

✔︎ 公式WEBサイトでFPのプロフィール、口コミ、経歴を確認できる

✔︎ ご予約・日程調整はLINEで完結

✔︎ 土日祝日も相談OK

✔︎ オンラインか訪問か、都合のいい相談形式を選べる

✔︎ 何度でも無料で相談できる