年金生活に入ったら、夫婦で月50万円の手取りがあれば安心?

その金額でどんな暮らしができるの?

このような疑問を感じていませんか?

年金受給後の生活では、収入の内訳や税金・社会保険料の影響によって「手取り額」が大きく変わるため、実際の生活レベルを把握するにはシミュレーションが欠かせません。

本記事では、夫婦で月50万円の年金収入がある場合の手取り額の目安や、住居費・医療費・娯楽費などを含めた生活レベルのイメージを、ファイナンシャルプランナーの視点から詳しく解説します。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

年金・夫婦で月50万円の手取りはいくら?生活レベルをシミュレーション

老後の生活費として、夫婦で月50万円の年金収入がある場合、それは「多い」と言えるのでしょうか?

厚生労働省が発表している令和7年度(2025年度)の標準的な年金月額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は232,784 円であり、これだけを見ると夫婦で月50万円は多く見えます。

年金だけで生活が成り立つかどうかは、手取り額や支出の内訳を把握することが重要です。まずは、年金月50万円の実際の手取り額や、老後の生活費とのバランスについて解説します。

- 年金月50万円の手取りはいくら?

- 老後の生活費は年金だけで足りる?

自分たちのライフスタイルに合った資金計画を立てるための参考にしてください。

年金・夫婦で月50万円の手取りはいくら?生活レベルをシミュレーション

年金の額面が月50万円でも、実際の手取りはそれより少なくなります。理由は、所得税や住民税、介護保険料、国民健康保険料(後期高齢者医療制度)などが差し引かれるためです。

控除額は年齢や居住地、夫婦での受給内訳によって異なりますが、一般的には月43〜44万円、年間では520〜530万円程度が手取りの目安です。

<年金月50万円の控除内訳(月額・年額)>

| 項目 | 月額の目安 | 年額の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 所得税 | 約6,400円 | 約77,000円 | 公的年金等控除・基礎控除後に課税 |

| 住民税 | 約20,800円 | 約250,000円 | 地方税(都道府県民税+市区町村民税) |

| 介護保険料 | 約15,000円 | 約180,000円 | 65歳以上が対象、第1号被保険者 |

| 国民健康保険料 | 約20,000円 | 約240,000円 | 医療分・支援分含む(75歳未満) |

| 後期高齢者医療保険料 | 該当者のみ | 該当者のみ | 75歳以上で国保から移行 |

| 合計控除額 | 約62,200円 | 約747,000円 | 地域・年齢・扶養状況により変動 |

老後の生活費は年金だけで足りる?

夫婦で年金額面月50万円(手取り約44万円)を受給している場合、老後の生活費は十分に賄えるケースが多いと考えられます。

生命保険文化センターの調査によると、高齢無職夫婦世帯の平均的な消費支出は月25.7万円。一方、「ゆとりある生活」を送るには月37.9万円が必要とされています。以下の表は、年金手取り44万円を基準に、毎月の収支を比較したものです。

| 生活水準 | 支出(月) | 年金手取り(月) | 毎月の収支 |

|---|---|---|---|

| 標準的な生活 | 25.7万円 | 44万円 | +18.3万円 |

| ゆとりある生活 | 37.9万円 | 44万円 | +6.1万円 |

無料FP相談を活用して、あなたに合った老後資金の計画を立てよう

夫婦で年金月50万円を受給している場合、手取りは約44万円と想定され、標準的な生活費は十分に賄える水準です。

ただし、住宅ローンや家賃、医療・介護などの突発的支出があると、ゆとりが減少する可能性があります。

マネーキャリアの無料FP相談では、ライフプランに応じた老後資金のシミュレーションが可能です。さらに、生前対策や相続などの将来の課題にも対応しており、安心して老後を迎えるための準備をサポートします。資金計画は早めの相談が鍵です。

年金月50万円で想定される夫婦の生活レベルをシミュレーション

夫婦で年金月50万円を受給する場合、手取りは約44万円〜50万円。この範囲で収まる生活費の内訳を以下に示します。持ち家で住宅ローンが完済済みのケースを想定しています。

| 費目 | 月額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 食費 | 67,000円 | 外食含む平均的水準 |

| 住居費 | 15,000円 | 固定資産税・管理費等 |

| 光熱・水道 | 22,000円 | 季節変動あり |

| 通信・交通費 | 29,000円 | スマホ・ネット・公共交通 |

| 医療費 | 16,000円 | 通院・薬代等 |

| 教養・娯楽費 | 21,000円 | 趣味・旅行など |

| 日用品・被服 | 15,000円 | 衣類・生活雑貨 |

| 交際・その他 | 50,000円 | 冠婚葬祭・雑費等 |

| 税・社会保険料 | 31,000円 | 所得税・住民税・保険料 |

| 合計 | 約287,000円 | 手取り44万円なら月15万円以上の黒字も可能 |

旅行や趣味に月2〜3万円を充てても、貯蓄に回す余裕が十分にあります。年に1〜2回の国内旅行や、孫へのプレゼント、趣味の教室なども無理なく楽しめる水準です。

生活水準を維持しながら、将来の医療・介護費にも備えられる堅実な家計運営が可能です。

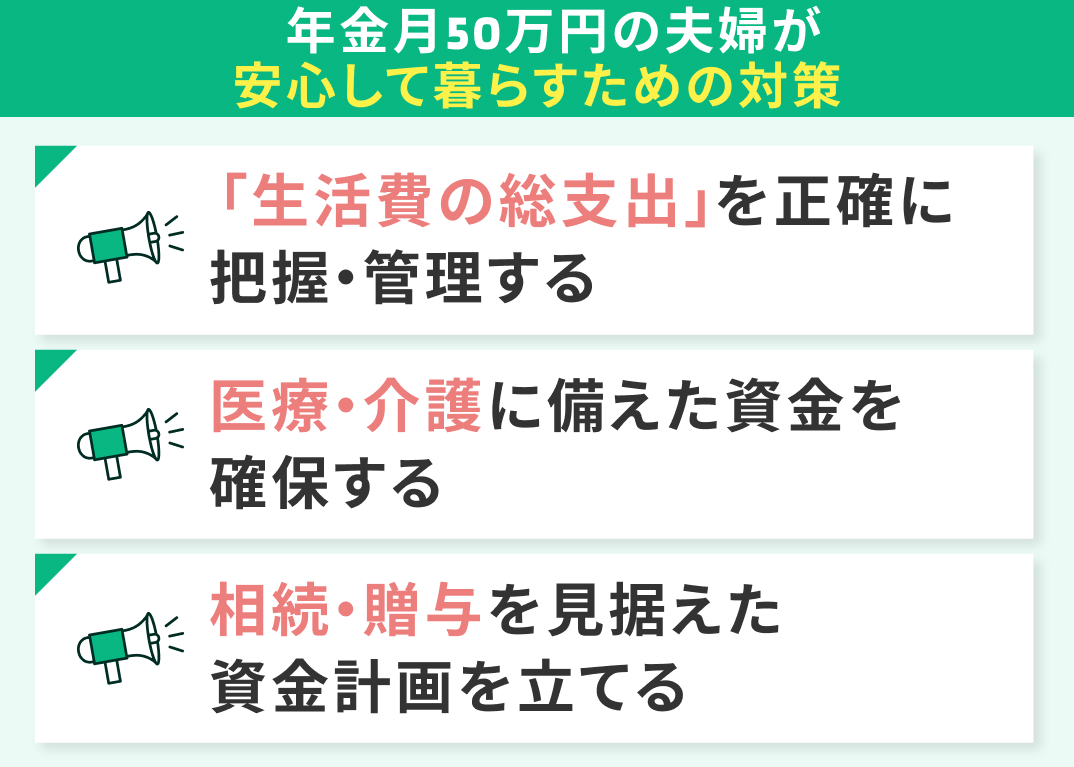

年金月50万円の夫婦が安心して暮らすための対策

年金収入が月50万円ある夫婦でも、将来にわたって安心して暮らすためには、計画的な資金管理が欠かせません。生活費の支出は年齢とともに変化し、医療や介護、相続などの費用も想定しておく必要があります。

収入が十分にあるからといって油断せず、支出の見直しや備えをしておくことで、老後の不安を減らすことができます。ここからは、年金月50万円の夫婦が安定した暮らしを続けるために押さえておきたい3つの対策を紹介します。

- 「生活費の総支出」を正確に把握・管理する

- 医療・介護に備えた資金を確保する

- 相続・贈与を見据えた資金計画を立てる

将来の安心につながる具体的な準備方法を確認していきましょう。

「生活費の総支出」を正確に把握・管理する

夫婦で年金月50万円を受給している場合、手取りは約44万円前後。額面が多いと安心感から支出への意識が緩みがちですが、老後の生活を安定させるには、毎月の生活費を正確に把握することが不可欠です。

食費や光熱費、通信費、娯楽費、医療費などの支出項目を整理し、年金の手取り額で無理なく賄えるかを確認しましょう。特に交際費や趣味、旅行などの変動費は、生活水準に直結するため注意が必要です。

支出の見える化を通じて、黒字を維持しながら将来の備えも可能になります。年金が多いからこそ、支出管理の意識を高めることが重要です。

医療・介護に備えた資金を確保する

年金月50万円を受給している夫婦でも、医療・介護費用への備えは欠かせません。

高額療養費制度は、医療費が一定額を超えた場合に自己負担を軽減する公的制度で、年収に応じて月額の上限が定められています。たとえば、年収370万〜770万円の世帯では、月額自己負担は約8万円程度が目安です。

介護保険制度では、サービス利用時に1〜3割の自己負担が発生し、要介護度が高くなると月数万円以上の支出が継続する可能性もあります。こうした制度を理解し、自己負担分を貯蓄で確保しておくことが重要です。

さらに、長生きリスクに備えて、医療・介護保険の見直しや資産運用を含めたライフプランの再設計も検討すべきです。

相続・贈与を見据えた資金計画を立てる

年金月50万円を受給する世帯は、生活資金に余裕がある一方で、相続や贈与に関する資金計画も早期に検討すべきです。

資産を「自分の生活資金」と「家族に渡す資金」に分けて考えることで、老後の安心と家族への配慮を両立できます。生前贈与は、相続税対策として有効ですが、贈与税の非課税枠や手続きの理解が不可欠です。

元気なうちに家族と話し合い、資産の使い方や承継方法を共有しておくことが、トラブル回避につながります。

マネーキャリアなどのFP相談を活用すれば、ライフプランに沿った相続・贈与対策を具体的に設計できます。

【まとめ】年金・夫婦で50万円は十分高い水準|リスク対策も万全に

ここまで、夫婦で年金月50万円を受給するケースをもとに、手取り額の目安、生活費とのバランス、医療・介護への備え、相続・贈与の資金計画など、老後の暮らしに必要な視点を幅広く解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

年金収入が多い世帯ほど、支出への意識が緩みがちになり、将来の医療・介護費や相続に関する準備が後回しになる傾向があります。しかし、生活費の見える化や長生きリスクへの備え、家族との資産共有の話し合いなど、早めの対策が老後の安心につながります。

こうした資金計画を一人で立てるのは難しいと感じる方には、マネーキャリアの無料FP相談がおすすめです。ライフプランに合わせた生活費のシミュレーションはもちろん、医療・介護・相続・贈与といった将来の課題にも対応可能です。

専門家と一緒に、あなたとご家族に合った老後の資金設計を始めてみませんか。今の安心が、未来のゆとりにつながります。