▼この記事を読んでほしい人

- 定年退職を迎えて年金だけでは生活が不安で、子供の扶養に入ることを検討している人

- 扶養に入るための具体的な条件や手続き方法がわからず、なにから始めればいいか悩んでいる人

- 扶養に入るメリットとデメリットを正しく理解して、老後の生活設計を適切に立てたい人

内容をまとめると

- 定年退職後に子供の扶養に入るためには、税法上と健康保険上でそれぞれ異なる条件が設定されており、年収の上限や同居の有無などの要件を満たすことが求められる

- 扶養に入ると健康保険料の負担軽減や子供の税金減額といったメリットがある反面、高額医療費や介護保険料が高くなる場合もあるため慎重な検討が必要

- 複雑な扶養制度の判断や老後の家計設計には専門的な知識が必要となるため、お金の専門家であるFPに相談すると解決しやすくなる

- 数あるサービスの中でもマネーキャリアは相談満足度98.6%で、老後資金やライフプランについて一人ひとりの状況に合わせた最適な提案を受けられるのでおすすめ

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 定年退職後に子どもの扶養に入る条件を解説

- 税法上の扶養の場合

- 健康保険上の扶養

- 【100人に調査】定年退職後の扶養についてのアンケート

- ご自身またはご家族に、定年退職後の扶養について考えた経験はありますか?

- 子どもの扶養に入ることでどんな点が気になりますか?

- 定年後の健康保険・税金・扶養に関する悩みを、無料で専門家に相談できるサービスがあれば利用したいですか?

- 定年退職後に子どもの扶養に入るメリット

- 健康保険料の負担がなくなる

- 子どもの税金が安くなる

- 定年退職後に子どもの扶養に入るデメリット

- 高額医療費の自己負担限度額が高くなる場合がある

- 介護保険料が高くなる場合がある

- 介護サービス利用料が高くなる場合がある

- 損をしないために!定年退職後のお悩みは無料FP相談で解決しよう

- 定年退職後に子どもの扶養に入る際に必要な手続き・必要書類

- 税法上の扶養に入る際の手続きの流れ

- 健康保険上の扶養に入る際の手続きの流れ

- 扶養に入れない場合の代替案を解説

- 国民健康保険への加入

- 任意継続被保険者制度の活用

- 定年退職後の扶養についてよくある質問

- 扶養に入るタイミングはいつがベスト?

- 複数の子どもがいる場合はどうする?

- 定年退職後に子供の扶養に入るか迷ったときに使える相談先とは?

- 定年退職後に子どもの扶養に入る条件や手続き方法のまとめ

定年退職後に子どもの扶養に入る条件を解説

定年退職後に子供の扶養に入る条件は、税法上の扶養と健康保険上の扶養で異なります。それぞれの条件について、以下に詳しく説明します。

税法上の扶養の場合

税法上の扶養とは、納税者に所得税法の上での控除対象となる扶養家族がいる場合において、一定の所得控除が受けられる制度のことを言います。

所得税や住民税にかかわる控除の制度です。

税法上の扶養に入る場合は、次の条件を満たす必要があります。

- 合計所得金額が48万円以下、年収で103万円以下であること

- 配偶者以外の親族であること

- 納税している人と生計が同じであること

健康保険上の扶養

健康保険上の扶養とは、会社員や公務員として勤める人の被扶養者が保険料を負担することなく、健康保険や年金に加入できる制度のことを言います。

健康保険上の扶養に入るには、次の条件を満たさなければいけません。

- 年収130万円未満(例外的に180万円未満のケースもあり)

- 同居している親の場合は収入が子供の収入の半分未満

- 別居している親の場合は子供からの仕送り額よりも収入が少ない

- 健康保険に加入している人の親族であること

- 被扶養者本人が、勤務先の社会保険に入っていない

- 被保険者の収入で生活している

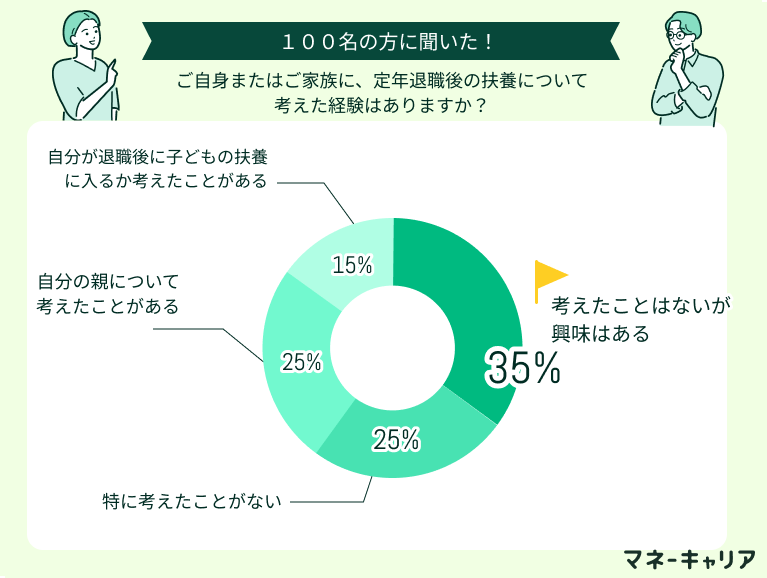

【100人に調査】定年退職後の扶養についてのアンケート

定年退職後の扶養に関する実態と意識について、100人の方を対象に実施したアンケート調査の結果を紹介します。

定年後の扶養問題は健康保険や税金、家族関係など多方面にわたる複雑な課題です。

以下の調査結果を参考に、定年退職後の扶養について現実的に考えてみましょう。

ご自身またはご家族に、定年退職後の扶養について考えた経験はありますか?

定年退職後の扶養について考えた経験について調査した結果を紹介します。

多くの方は、定年退職後の扶養について関心がある、もしくは考えたことがある、との回答でした。

まだ考えたことがない人はこの機会に一度考えてみましょう。

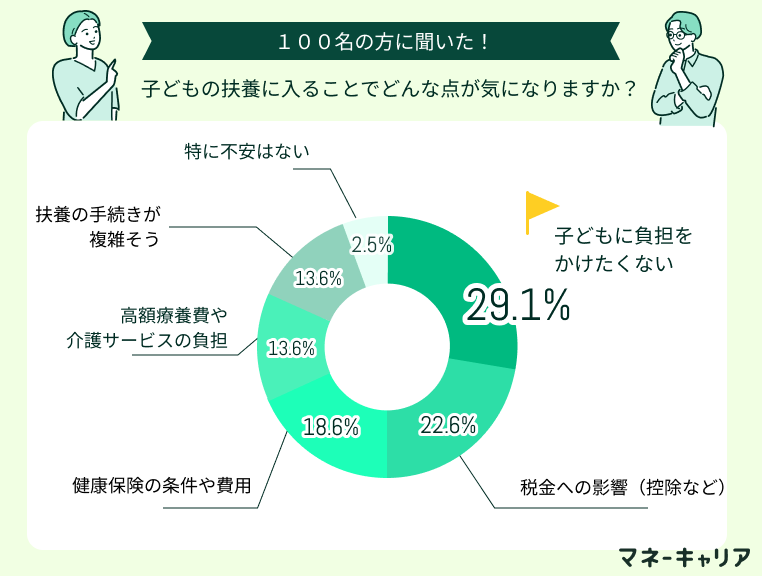

子どもの扶養に入ることでどんな点が気になりますか?

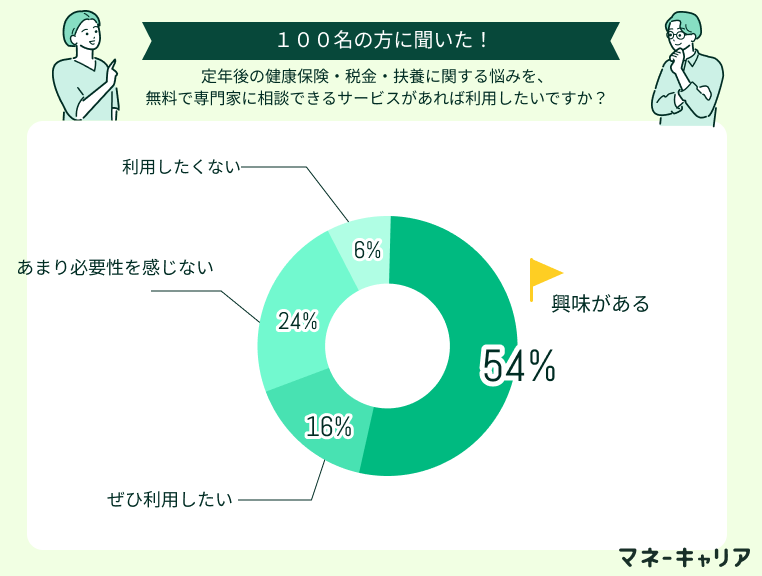

定年後の健康保険・税金・扶養に関する悩みを、無料で専門家に相談できるサービスがあれば利用したいですか?

続いて、定年後の健康保険や税金、扶養に関する専門家相談サービスへの利用意向について調査した結果を紹介します。

約70%の方が専門家への相談に前向きな意見を持っていることが分かりました。

定年退職後に子どもの扶養に入るメリット

定年退職後に、年収の制限をしつつ子供の扶養に入る道を選択すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

2つのメリットの詳細を説明します。

健康保険料の負担がなくなる

子どもの健康保険の扶養に入ると、親は自分で保険料を払う必要がなくなります。

国民健康保険や後期高齢者医療制度へ加入していれば、自分で保険料を支払う必要がありますが、扶養に入っていれば自己負担はかかりません。

定期収入が減る定年退職後の高齢者の生活にとって、国民健康保険の支払いがなくなるのは大きなメリットです。

扶養に入るためには、同居もしくは別居の場合は、一定の仕送りを受けるなどの条件を満たす必要があります。子どもが加入している健康保険組合によって条件は異なるため、要確認です。

子どもの税金が安くなる

子どもの健康保険に入ると、子どもの所得税や住民税の控除金額がアップします。結果として子どもが支払う税金は安くなります。

同居の親や離れて暮らす親を扶養に入れた場合の控除金額を一覧表にまとめました。

| 区分 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |

|---|---|---|

| 通常の控除対象扶養親族 | 38万円 | 33万円 |

| 別居している老人扶養家族 | 48万円 | 38万円 |

| 同居している親の老人扶養親族 | 58万円 | 45万円 |

69歳までは「通常の控除対象扶養親族」、70歳以上は「老人扶養親族」という扱いになります。70歳以上の老人扶養親族の方が控除の金額は高く設定されています。

定年退職後に子どもの扶養に入るデメリット

定年後に子どもの健康保険の扶養に入ると、税法上や健康保険料の支払いにおいてメリットがあることがわかりました。

メリットの一方で、デメリットはあるのでしょうか。考えられるデメリットを3つ、ピックアップしました。

高額医療費の自己負担限度額が高くなる場合がある

高額な医療費の自己負担限度額は、世帯の所得によって決まります。

親が子どもの扶養に入ると、基準となるのは子どもの所得です。親の所得は考慮されません。子どもの所得が高い場合は、自己負担限度額が上がり、結果として医療費の自己負担が増えることになります。

定年退職する前は退職した後に、子どもの扶養に入ると自己負担率が高くなることは認識しておいた方が良いでしょう。

複雑な話でわかりにくいですが、世帯全体の所得を見ることがポイントとなります。

介護保険料が高くなる場合がある

65歳以上の親が子どもの扶養に入って、同一世帯で生活する場合、親の介護保険料が増加する可能性があります。

理由は、介護保険料が世帯の所得状況に基づいて計算されるためです。

世帯全体の所得が上がると、介護保険料の所得段階が上がるため、介護保険料にも影響が出る場合があります。

また、介護保険料は住民税の課税状況を考慮して決定される側面もあるため、世帯構成の変化によって住民税の課税額が変わる場合も、介護保険料に影響が出るケースもあります。

介護サービス利用料が高くなる場合がある

介護サービス利用料金には、所得に応じた自己負担限度額が設定されています。

親を扶養に入れることによって、世帯全体の所得が増加したとみなされ、介護サービス利用料金の利用限度額が上がる可能性があることを認識しておきましょう。

定年退職する以前に高所得を得ていた人は、扶養に入ることで世帯所得の区分が変わるため、自己負担額が増える可能性があります。

介護保険と同様に、介護ぼサービス料金の計算も複雑なため一概にどのくらい変動するのか、具体例を挙げることはできません。

気になる方は、市区町村の介護保険の担当窓口にて相談してみましょう。

損をしないために!定年退職後のお悩みは無料FP相談で解決しよう

子どもの扶養に入ると親は健康保険料金の負担が減ります。子どもは税法上の扶養控除を受けることができ、税負担が軽減される大きなメリットがあります。

いいこと尽くしで、扶養に入らない選択肢はないようにも見えますが、デメリットも認識しておかなければいけません。

デメリットは高額な医療費の自己負担限度額や介護保険料、介護サービス料が高くなることです。また、子どもは親の生活を経済的に支えなければいけません。

メリットとデメリットのバランスをよく考えたうえで、最善の選択ができるようにしましょう。

定年退職後に子どもの扶養に入る際に必要な手続き・必要書類

税法上の扶養に入る際の手続きの流れ

税法上の扶養に入る際の手続きは、条件に該当するか確認した後に、被扶養者となることを決めた5日以内に、必要な書類を所轄の年金事務所もしくは事務センターに提出します。

給与所得者の場合は、以下の書類が必要です。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 親の所得が分かる書類

- 親との続柄を証明できる書類

- 親と別居している場合は、生計を一つにしていることが分かる書類

自営業など、給与所得者以外の場合は給与所得者の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に変わって、確定申告書の書類が必要です。

健康保険上の扶養に入る際の手続きの流れ

親が健康保険上の扶養に加入する場合は、「被扶養者(異動)届」を子どもが務める会社へ届出します。

提出期限は設けられておりませんが、親を扶養に入れる時期が決定したら、すぐに勤務先の担当者へ、書類を提出しましょう。

「被扶養者(異動)届」を提出する際は、続柄や収入を証明できる書類が必要です。

親に経済的な仕送りを実施している場合は、仕送りの事実と金額を証明できる書類を揃える必要があります。

申告時に必要な書類は次のとおりです。

- 被扶養者(異動)届

- 続柄や収入の事実を証明できる書類

- 仕送りの事実と金額を証明できる書類(仕送りしている場合)

扶養に入れない場合の代替案を解説

扶養条件を満たせない場合でも、国民健康保険や任意継続被保険者制度などの代替案を検討してみましょう。

国民健康保険は前年の所得に基づいて保険料が決まるので、退職後は所得が下がるため保険料が安くなる可能性があります。

任意継続被保険者制度は退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度で、保険料は在職時の約2倍になりますが、扶養家族がいる場合は割安になることがあります。

また、配偶者が働いている場合は配偶者の扶養に入ることも検討してみましょう。

それぞれの制度には保険料や給付内容に違いがあるため、自分の状況に最も適した選択肢を選ぶことが重要です。

国民健康保険への加入

国民健康保険は前年の所得に基づいて保険料が計算されるため、退職後は保険料が安くなる可能性が高いです。

保険料は所得割、均等割、平等割の合計で決まりますが、自治体によって料率は異なります。

例えば、年収300万円だった方が退職して年金収入120万円になった場合、翌年の国民健康保険料は大幅に下がります。

また、前年所得が一定額以下の場合は保険料の軽減措置もあるので、該当する可能性がある場合は確認しておきましょう。

ただし、国民健康保険には扶養という概念がないため、配偶者がいる場合は夫婦それぞれが保険料を支払う必要がある点には注意が必要です。

退職後の収入に応じて保険料が調整されるため、長期的には経済的負担を抑えられる可能性が高い制度です。

任意継続被保険者制度の活用

任意継続被保険者制度は退職前の健康保険を最大2年間継続できる制度です。

保険料は在職時の約2倍になりますが、上限額が設定されているため、高収入だった方ほどメリットがあります。

例えば、在職時の月給が50万円だった場合でも、任意継続の保険料は上限額で計算されるため実質的な負担を軽くできます。

また、扶養家族がいる場合は家族分の保険料は不要のため、国民健康保険と比較して安くなる可能性が高いのもメリットです。

ただし、保険料の滞納があると資格を失い、途中で国民健康保険に切り替えることはできない点には注意が必要です。

退職後2年間の収入見込みを考慮して、他の制度と比較検討しておきましょう。

定年退職後の扶養についてよくある質問

定年退職後の扶養について、よくある質問をまとめました。

扶養に入るベストなタイミングは退職日翌日からで、速やかな手続きが重要です。

複数の子供がいる場合は収入の多い子供の扶養に入ると税制メリットが大きくなります。

扶養制度は複雑な仕組みのため、手続きや注意点を正しく理解することでトラブルを避けられます。

不明な点は早めに専門家に相談するのがおすすめです。

扶養に入るタイミングはいつがベスト?

扶養に入る最適なタイミングは退職日の翌日からです。

健康保険の扶養認定は退職により収入が減少した時点から適用されるため、退職後速やかに手続きを行えば保険料の負担を最小限に抑えられます。

手続きには退職証明書や収入見込証明書などが必要なため、退職前に必要書類を準備しておきましょう。

また、退職日が月の途中の場合、その月の健康保険料は退職した会社で支払うため、翌月から子供の扶養に入ることになります。

税法上の扶養については年末調整で手続きできるため、年内であればいつでも申請可能です。

早めに手続きを済ませましょう。

複数の子どもがいる場合はどうする?

複数の子供がいる場合は、最も収入が多い子供の扶養に入った方が税制上では有利です。

所得税や住民税の扶養控除は、税率が高い人ほど節税効果が大きくなるためです。

例えば、長男の年収が600万円、次男の年収が400万円の場合、長男の扶養に入ることで家族全体の税負担を抑えられます。

健康保険の扶養については、どの子供の扶養に入っても保険給付に差はありませんが、将来的な収入変動も考慮して選択しましょう。

また、夫婦で複数の子供に分かれて扶養に入ることも可能ですが、手続きが複雑になるため、一人の子供の扶養にまとめる方が管理しやすくなります。

定年退職後に子供の扶養に入るか迷ったときに使える相談先とは?

定年退職後に子供の扶養に入るのは、老後の経済的な不安を軽減するための1つの方法ではありますが、メリットとデメリットを考慮して慎重に検討する必要があります。

健康保険料の負担がなくなる点と、子供側の控除額が増える点はメリットではありますが、一方で高額医療費の自己負担限度額や介護保険料などが高くなる可能性を考慮し、どちらが得になるかを比較しましょう。

制度が複雑かつ、計算が難しいため、どちらが得か判断できない場合には、マネーキャリアのような実績豊富なFPが対応してくれる無料相談窓口を利用するのがおすすめです。

あなたの状況だけでなく、子供の収支状況も考慮した上で最適なアドバイスをしてくれるので、まずは気軽に相談してみましょう。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 定年退職後に子供の扶養に入った方が得かどうか、あなたの状況にあった適切なアドバイスをしてくれる

- 子供の扶養に入るメリット・デメリットを詳しく解説してくれる

- 土日祝日でも相談できるので、平日は忙しいという人にも最適

定年退職後に子どもの扶養に入る条件や手続き方法のまとめ

本記事では定年退職後に子どもの扶養に入った方が得なのかや、扶養に入れる条件や手続きについて詳しく解説しました。

ポイントをまとめると以下のようになります。

- 定年退職後に子どもの扶養に入るのはメリットとデメリットがあるため、慎重に検討すべき

- 子どもの扶養に入るためには年収や同居などの条件があり、それをクリアしている必要がある

- 子どもの扶養に入ると健康保険料を支払う必要がなくなり、子どもの控除額が増えるメリットがある

- ただし、高額医療費の自己負担限度額や介護保険料・介護サービス料が高くなる可能性もあるので、専門家に相談してどちらが得になるか確認しておくのがおすすめ

- 子どもの扶養に入れない場合は、国民健康保険や任意継続被保険者制度などを活用すれば定年退職後の経済的な負担を軽減できる可能性がある