▼この記事を読んでほしい人

- 出産を控えて貯金500万円が十分かどうか不安に感じている妊娠中の夫婦

- 出産費用や育児費用の具体的な金額を知りたい初回出産予定の方

- 出産を機に家計全体の見直しを検討している子育て世代の家庭

内容をまとめると

- 出産前貯金500万円あれば十分でも年収や家族構成によって個人の状況に応じた適切な判断が必要

- 出産から育児初期にかかる実際の費用は総額を正確に把握して計画的な資金管理を行うことが重要

- 出産前貯金の使い道や家計の見直し方法は専門的なアドバイスを受けることでより最適な資金計画を立てることが可能

- マネーキャリアでは相談満足度98.6%、累計相談件数100,000件以上の実績を持つFP資格者が何度でも無料で相談対応可能

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

出産前の貯金は500万で十分?

結論からいうと、出産前の貯金は500万円でも十分な場合が多いです。

なぜなら、出産や育児にかかる初期費用は平均で数十万~100万円程度の範囲なので、残りは生活費や万一の備えに充てられるためです。

ただし、生活水準や家賃・住宅ローンの有無など世帯によって必要な出費は異なるので、出産前に必要な貯金を知りたい人は自分にあった予算を立てましょう。

ここでは、一般的な出産前貯金の平均額と年収別の理想的な貯金額の目安について説明していきます。

一般的な出産前の貯金の平均額

出産前の貯金額は家庭によって差はあるものの、一般的には300万〜500万円程度が平均的な目安とされています。

分娩費用は全国平均で約50万円前後かかりますが、「出産育児一時金」によって大部分がカバーされます。

※令和6年度上半期の正常分娩の平均費用は約51.8万円となっており、施設や地域によって差があります。

さらに、産後の数か月から1年間は収入が減少する可能性があるため、その期間の生活費や予備資金を加えると、数百万円規模の備えが必要です。

全国的な平均額はあくまで参考であり、自分のライフスタイルや環境に合わせて計画を立てることが、無理なく安心して出産を迎えるために重要です。

年収別の理想的な貯金目安

出産前の理想的な貯金額は世帯年収によって大きく異なります。

生活費や住居費、育児用品の購入費用は収入水準に比例して増減し、必要な備えも変わるからです。

| 世帯年収 | 理想的な貯金額目安 |

|---|---|

| 400万円未満 | 100万〜200万円 |

| 400万〜600万円 | 200万〜300万円 |

| 600万円以上 | 300万〜500万円 |

出産にかかる実際の費用内訳

出産にかかる費用は一括で発生するわけではなく、妊娠が判明してから出産・退院するまでの間に段階的に必要となります。

- 妊娠中の検診費用と医療費

- 分娩費用と出産一時金

- 入院費用

妊娠中の検診費用と医療費

妊娠中の検診費用と医療費は、自治体からの助成があっても自己負担が発生するのが一般的です。

| 費用項目 | 自己負担の目安

(1回あたり) | 妊娠期間中の 想定回数 |

|---|---|---|

| 基本的な妊婦健診 | 0円〜1,000円程度 | 約14回 |

| 超音波検査(追加分) | 3,000〜5,000円 | 数回 |

| 血液検査 | 3,000〜10,000円 | 数回 |

| 精密検査・特別検査 | 5,000〜20,000円 | 必要時のみ |

| 診察追加費用 | 2,000〜5,000円 | 数回 |

| 合計目安 | 約3〜10万円 | - |

たとえば、切迫早産や妊娠高血圧症候群などで通院回数が増えれば、その分医療費も上昇します。

そのため、妊娠中の医療費はトータルで数万円から10万円程度を見込んでおくと安心です。

分娩費用と出産一時金

健康保険や国民健康保険に加入していれば、一児につき原則50万円が直接医療機関へ支払われる制度です。

正常分娩の場合は一時金でほぼ全額カバーできますが、個室利用や無痛分娩、休日・深夜加算などがあると差額が発生します。

分娩費用は一時金を前提にしつつも、施設や分娩方法による差額分を数万円〜十数万円程度用意しておくと安心です。

入院費用

出産に伴う入院費用は病院や施設の種類、部屋のタイプによって大きく差が出る費用です。

一般的に、産婦人科での入院期間は5〜7日間が標準で、その間の食事代や看護サービスが含まれます。

| 項目 | 費用目安 |

|---|---|

| 入院基本料 | 約3〜5万円 |

| 食事代 | 約1,500円×日数分 |

| 個室利用料 | 3,000〜10,000円/日 |

| 医療処置・薬代 | 数千円〜1万円程度 |

| その他費用 | 数千円程度 |

育児初期に必要な費用

育児初期にかかる費用は、出産後すぐに必要となるものから、日々の生活で継続的にかかるものまで多岐にわたります。

- 新生児用品の購入費用

- 月々の育児費用

- 保育園、幼稚園費用

新生児用品の購入費用

新生児用品の購入費用は、初めての育児にあたりしっかりと準備しておきましょう。

| アイテム | 費用目安 |

|---|---|

| ベビーベッド | 2万円〜5万円 |

| ベビーカー | 2万円〜6万円 |

| チャイルドシート | 1万〜4万円 |

| 消耗品・その他 | 5,000円〜1万円 |

合計では、10万円から20万円程度が新生児用品の購入費用の目安となります。

なお、親戚や友人からの譲り受けやレンタルサービスを活用すれば、初期費用を大幅に減らせます。

月々の育児費用

育児初期の月々の費用は赤ちゃんの成長に伴い継続的に発生するため、しっかり準備しましょう。

| 費用項目 | 費用目安 |

|---|---|

| おむつ代 | 5,000円〜1万円 |

| ミルク代 | 5,000円〜1万円 |

| 医療費 | 1,000円〜3,000円 |

| ベビー服・用品 | 2,000円〜5,000円 |

| その他 | 1,000円〜3,000円 |

一般的に、月々の育児費用は合計で約2万円〜5万円が目安です。

もちろん、個人差・家庭によって必要な費用や項目は異なるので、一般的な範囲を知った上で余裕をもって用意しておくと安心できます。

保育園、幼稚園費用

保育園や幼稚園にかかる費用は地域や施設の種類によって異なりますが、育児初期の費用としてしっかり把握しておくことが重要です。

| 費用項目 | 認可保育園 | 私立幼稚園 |

|---|---|---|

| 保育料 | 0円〜4万円 (世帯収入により異なる) | 3万円〜6万円 |

| 給食費 | 3,000円〜5,000円 | 3,000円〜5,000円 |

| 教材費・諸経費 | 数千円〜1万円 | 1万円〜2万円 |

| 行事費 | 数千円〜1万円 | 数千円〜1万円 |

出産前の貯金を増やす実践的方法

出産前の貯金を増やすには、段階的な計画を立てて実践することが大切です。

そのため出産や育児にかかる費用は予想以上にかさむため、早めの準備が必要です。

ここでは、妊娠中にできる節約術と出産手当金の活用方法について詳しく説明していきます。

妊娠中にできる節約術

妊娠中にできる節約術として、食費や生活用品の見直しを行って無駄な支出を減らすのがおすすめです。

たとえば、外食を控えて自炊を心がけることや、まとめ買いで食材を無駄なく使い切ることが効果的です。

また、マタニティ用品は必要最低限にとどめ、中古品やレンタルを活用すると費用を抑えられます。

さらに、公共の助成制度や割引サービスを積極的に利用するのもおすすめです。

出産手当金の活用方法

出産手当金とは産前産後の休業期間中に受け取れる公的な給付金で、通常は給与の約2/3が支給され、一時的な収入の減少を補うことができる制度です。

手当金が支給されれば、無収入期間の生活費をカバーしやすくなるので、貯金を減らさずに済むメリットがあります。

なお、勤務先の健康保険組合に申請し、必要書類を揃えて提出することで受給可能です。

出産前の貯金に関するよくある質問

出産前の貯金に関して色々と疑問を持つ人が多いですが、なかでも貯金なしでも出産はできるか、出産方法の違いによって費用は異なるかなどの疑問が多くみられます。

出産前に必要な貯金額は、状況や年収に応じて計画をするのが必要です。

ここでは、それぞれの質問について詳しく説明していきます。

貯金なしでも出産は可能?

貯金が全くなくても公的支援や医療費助成制度を利用すれば、出産自体は十分に可能です。

たとえば、出産育児一時金や医療費助成制度を活用すれば、出産にかかる費用の大部分がカバーされるので自己負担を大きく減らせます。

しかし、これらの制度があっても、入院費の差額ベッド代や赤ちゃんの用品費など、自己負担となる費用も一定程度は発生します。

そのため、できるだけ早めに少額でも貯金を始めておくことが望ましいです。

帝王切開の場合費用は変わる?

帝王切開は自然分娩に比べて出産費用が高くなる傾向があります。手術費用や入院期間の延長、麻酔代など追加の医療費がかかるためです。

ただし、公的医療保険の適用範囲内であり、出産育児一時金も利用できるため、自己負担額は大幅に軽減されます。

とはいえ、費用の差を考慮して、あらかじめ貯金を多めに準備しておくと安心です。

双子の場合の必要貯金額は?

双子の場合の必要貯金額は一般的な単胎妊娠よりも多くなるため、計画的な準備が必要です。

出産時の医療費が増えるだけでなく、育児にかかる費用も二倍近くかかることが挙げられます。

例えば、双子のためのベビーカーやベビーベッド、おむつやミルクなど、日常的な育児用品の費用も増加します。

そのため、双子の出産を控えている場合は、単純に費用が2倍になるとは考えず、さらに余裕のある貯金計画を立てることが大切です。

出産前の貯金で困った時におすすめの相談場所は?

出産前の貯金が思うように進まず、経済的な不安を感じる方は少なくありません。

特に初めての出産の場合、必要な費用や貯金額の目安がわからず、どうやって貯金を始めればいいのか戸惑うことも多いでしょう。

まずは、無理のない範囲で収支の見直しを行い、毎月一定額を貯金する習慣をつけることが大切です。

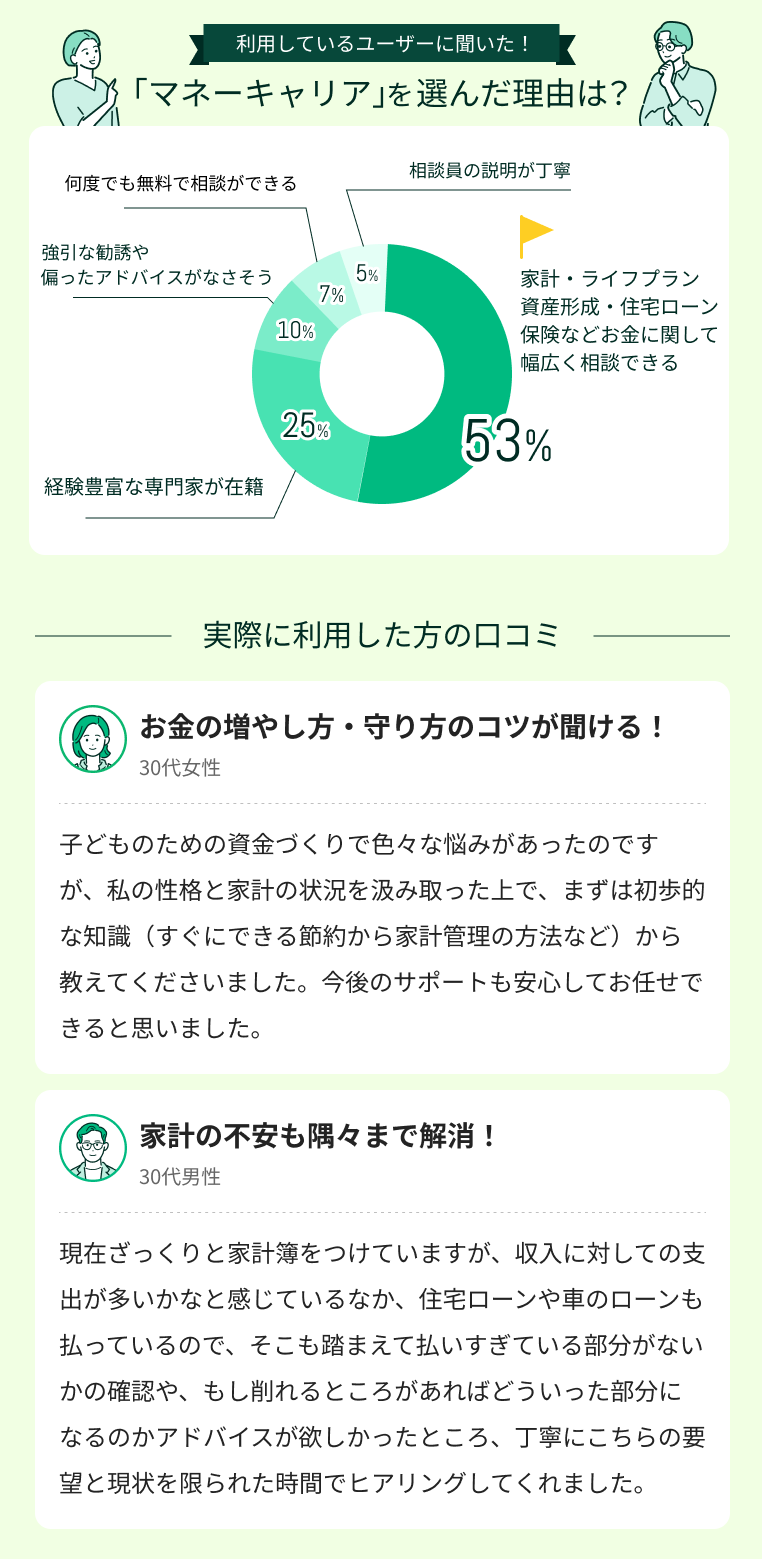

しかし、具体的な貯金計画や家計のやりくりについて自分だけで判断するのは難しい場合は、経験豊富なFPが多数在籍しているマネーキャリアのような無料相談窓口の活用がおすすめです。

相談満足度98.6%と高評価な相談窓口で、家計の収支やライフスタイルなどを見て出産前に準備できる方法を具体的にアドバイスしてくれるので、利用する人が増えています。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 年収やライフスタイルなどから家計の見直し方法をアドバイスしてくれる

- 教育費や将来的な資産計画も含めて具体的に方法を提案してくれる

- 土日祝日でも対応してくれるため、平日が忙しくて相談が難しい人にも最適

出産前の貯金500万は十分?のまとめ

本記事では出産前貯金が500万円で十分か、自分にあった出産前貯金の目安額について詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 出産前貯金500万円は十分なケースが多いが、一般的には300万円~500万円程度が目安

- 年収によって出産前の貯金額は異なる

- 出産に必要な金額の全国平均は40~50万円程度だが、出産一時金を活用すれば大部分がカバーできる

- 出産費用だけでなく毎月の育児費用や幼稚園・保育園などの教育費にかかる費用を把握するのが重要

- 自分にあった出産前貯金の金額が自力ではわからない・家計の見直しも同時にしたいときは実績豊富なFPに相談してアドバイスをもらうのがおすすめ