・一度扶養から外れると、もう戻れないのではと不安

・扶養に戻る条件や手続きがよくわからない

このようにお悩みではないでしょうか。

一度扶養から外れても、一定の条件を満たせば再び戻ることは可能です。

本記事では「一度扶養から外れると戻れない?」という疑問に対して、扶養に戻るための条件や判断基準、必要な手続き方法を解説します。

扶養に戻れるかどうかを正しく判断するために、ぜひ最後まで確認してみてください。

※本記事の情報は、2026年2月時点のものです。

※記事内の金額や条件については年度途中で改正される可能性があるため、必ず最新の基準を確認してください。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 一度扶養から外れると戻れない?戻るための条件を解説

- 税法上の扶養の条件は年収123万円以下

- 社会保険の扶養の条件は年収130万円未満

- 一度扶養から外れたあとに戻るときの手続き方法

- 税法上の扶養は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出

- 社会保険の扶養は扶養者の勤務先に必要書類を提出

- 注意:一度扶養から外れて戻るときは扶養手当の支給条件を満たすかも要確認

- いま扶養内で働く人が扶養から外れる前に考慮すべきこと

- 扶養から外れた場合の税金の発生

- 扶養から外れた場合の社会保険料の発生

- 収入が扶養の範囲を超えたまま放置したときのリスク

- 扶養の種類の基礎知識

- 税法上の扶養

- 社会保険上の扶養

- 一度扶養から外れると戻れない?関連するよくある質問

- 学生アルバイトは一度扶養から外れると戻れないですか?

- 扶養から外れたらいくら稼げば損しないですか?

- 一度扶養から外れても戻れる!条件や手続き方法を知って自分に合った働き方を選ぼう【まとめ】

一度扶養から外れると戻れない?戻るための条件を解説

一度扶養から外れたあとに戻るための条件を、2つ解説します。

紹介する条件は以下のとおりです。

- 税法上の扶養の条件は年収123万円以下

- 社会保険の扶養の条件は年収130万円未満

扶養に戻れる条件を知っておくことで、ライフスタイルや家計に合わせた働き方の選択がしやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

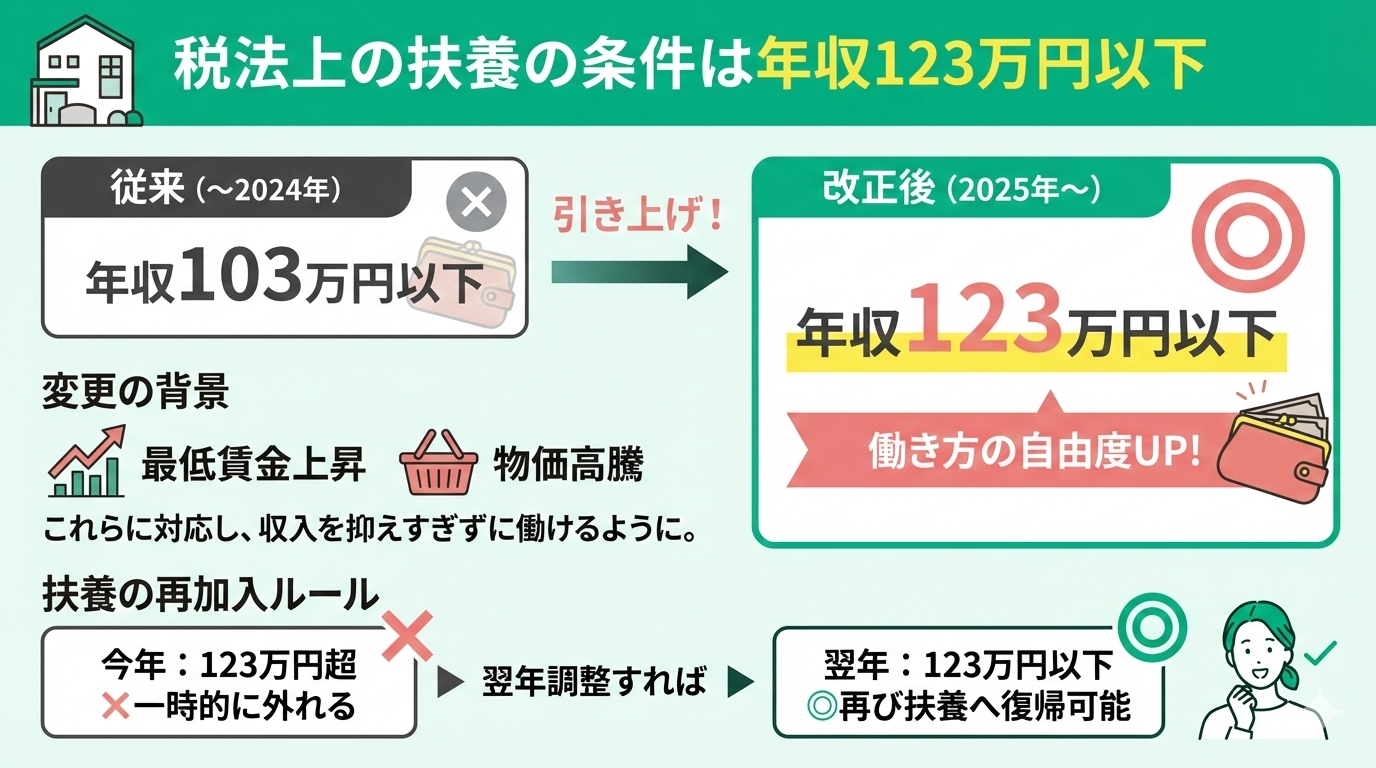

税法上の扶養の条件は年収123万円以下

2025年の税制改正に伴い、税法上の扶養枠は従来の「103万円」から年収123万円以下へと引き上げられました。最低賃金の上昇や物価高騰を背景としたこの変更により、以前よりも収入を抑えすぎずに働くことが可能です。

もし一時的に基準を超えて扶養を外れた場合でも、翌年の年収を範囲内に収めれば再び扶養に入れます。

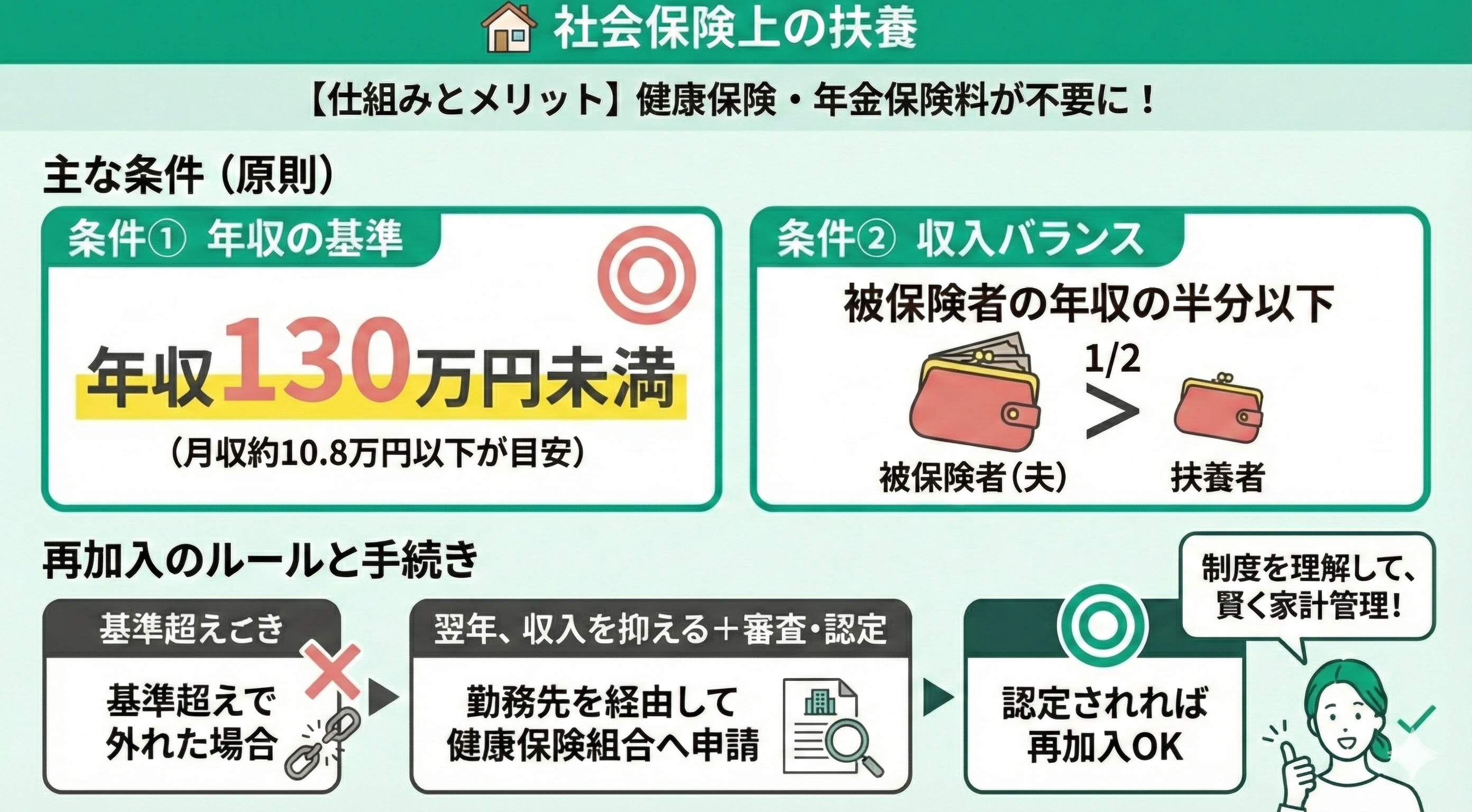

社会保険の扶養の条件は年収130万円未満

社会保険の扶養を維持するには、原則として年収130万円未満かつ被保険者の年収の半分以下であることが条件です※1。

19歳以上23歳未満の方の場合は、同居の有無など条件が異なる※2ため確認が必要です。

基準を超えて一度外れた場合でも、翌年に収入を抑え、健康保険組合の認定を受ければ再加入は可能です。勤務先を通じた審査が必要となりますが、制度を正しく理解し、賢く家計を管理しましょう。

一度扶養から外れたあとに戻るときの手続き方法

一度扶養から外れたあとに戻るときの手続き方法を、2つ解説します。

紹介する方法は以下のとおりです。

- 税法上の扶養は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出

- 社会保険の扶養は扶養者の勤務先に必要書類を提出

事前に流れを確認しておくと、スムーズな対応につなげられるので、ぜひ参考にしてください。

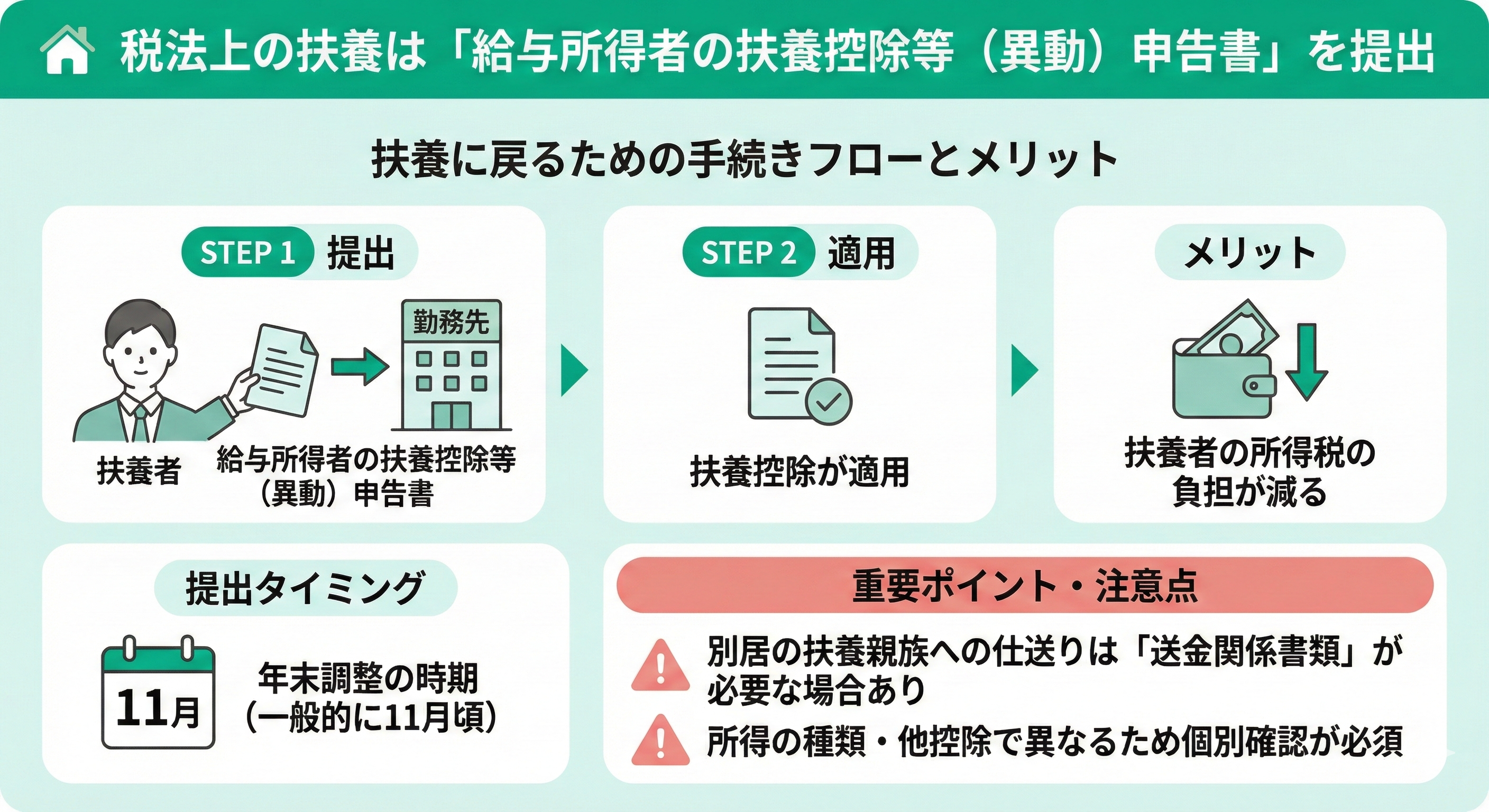

税法上の扶養は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出

税法上の扶養に戻るには、扶養者の勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書などを提出する必要があります。この申告書を提出することで、扶養控除が適用され、扶養者の所得税の負担を減らせる仕組みです。

提出のタイミングは年末調整の時期であり、一般的には毎年11月頃に勤務先へ書類を提出します。

大学生など別居している扶養親族がいて、尚且つ仕送りをしている場合は、送金関係書類が必要になるケースもあります。

また、所得の種類や他の控除の有無によって異なるため、個別の確認が必要です。

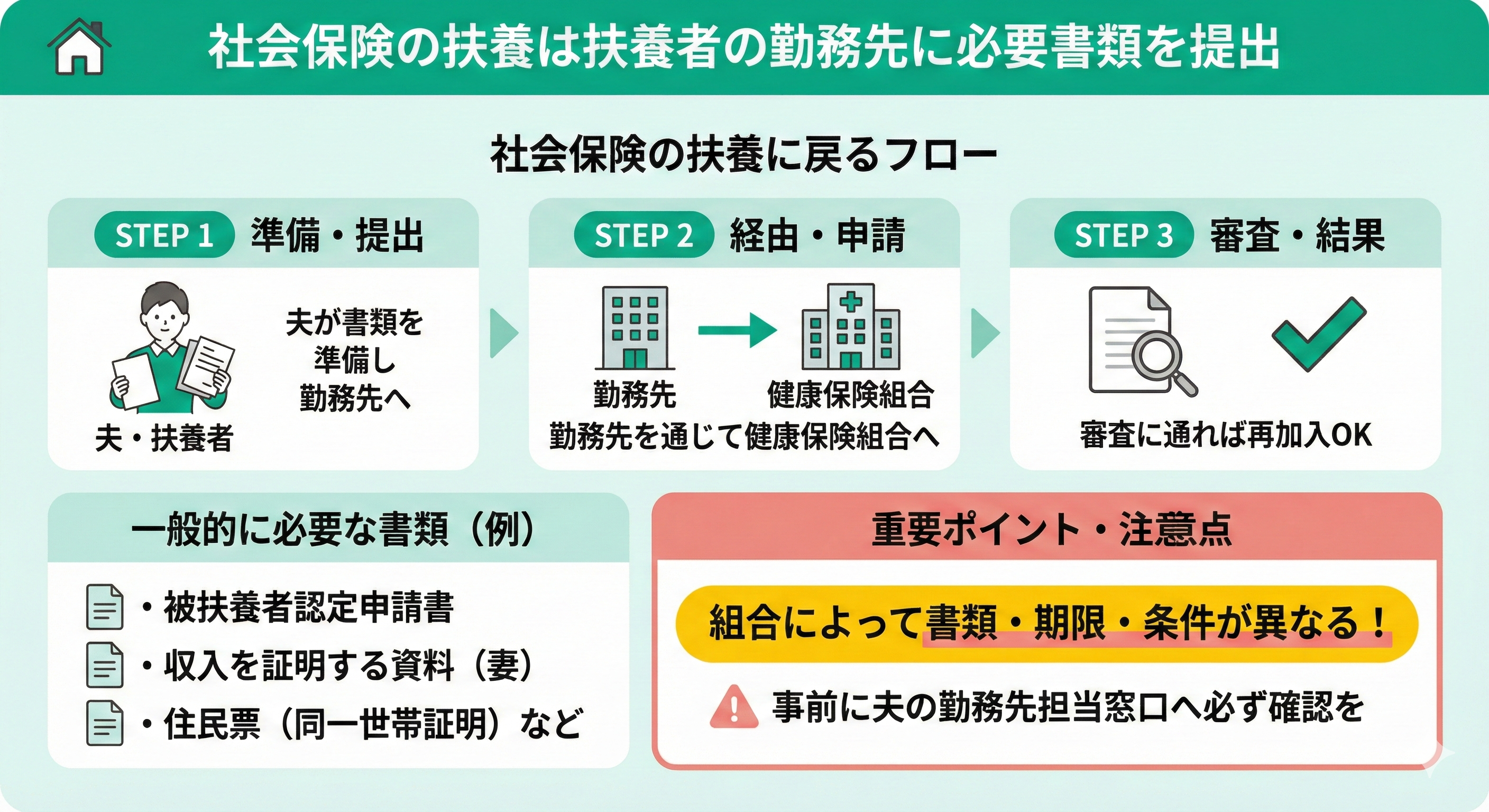

社会保険の扶養は扶養者の勤務先に必要書類を提出

社会保険の扶養に戻るには、扶養者の勤務先を通じて、健康保険組合へ必要書類を提出する必要があります。

一般的に提出が求められる書類には、被扶養者認定申請書や、被扶養者の収入を証明する資料や、同一世帯であることがわかる住民票などが含まれます。

ただし、必要書類の内容や提出期限、審査の条件は健康保険組合によって異なるため、事前に扶養者の勤務先の担当窓口へ確認しておくと安心です。

必要な書類を揃えて提出し審査に通れば、社会保険上の扶養に再び入ることができます。

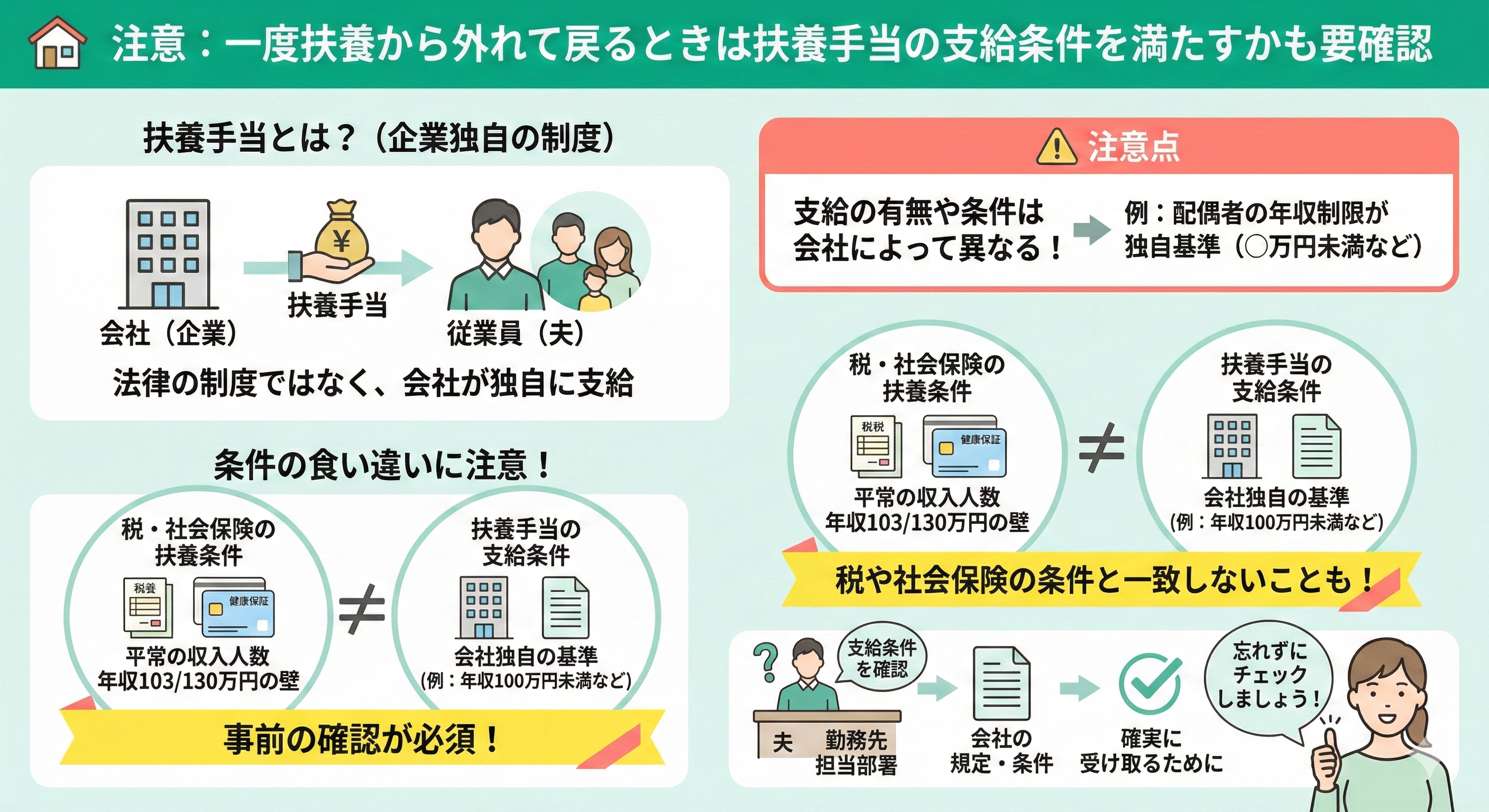

注意:一度扶養から外れて戻るときは扶養手当の支給条件を満たすかも要確認

いま扶養内で働く人が扶養から外れる前に考慮すべきこと

いま扶養内で働いている人が、これから扶養を外れて働き方を変えようとするとき、事前に考慮すべきことを、3つの視点から解説します。

紹介するポイントは以下のとおりです。

- 扶養から外れた場合の税金の発生

- 扶養から外れた場合の社会保険料の発生

- 収入が扶養の範囲を超えたまま放置したときのリスク

これらを知っておくことで、「思ったより手取りが増えなかった」「あとから大きな出費が発生した」といった事態を避けやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

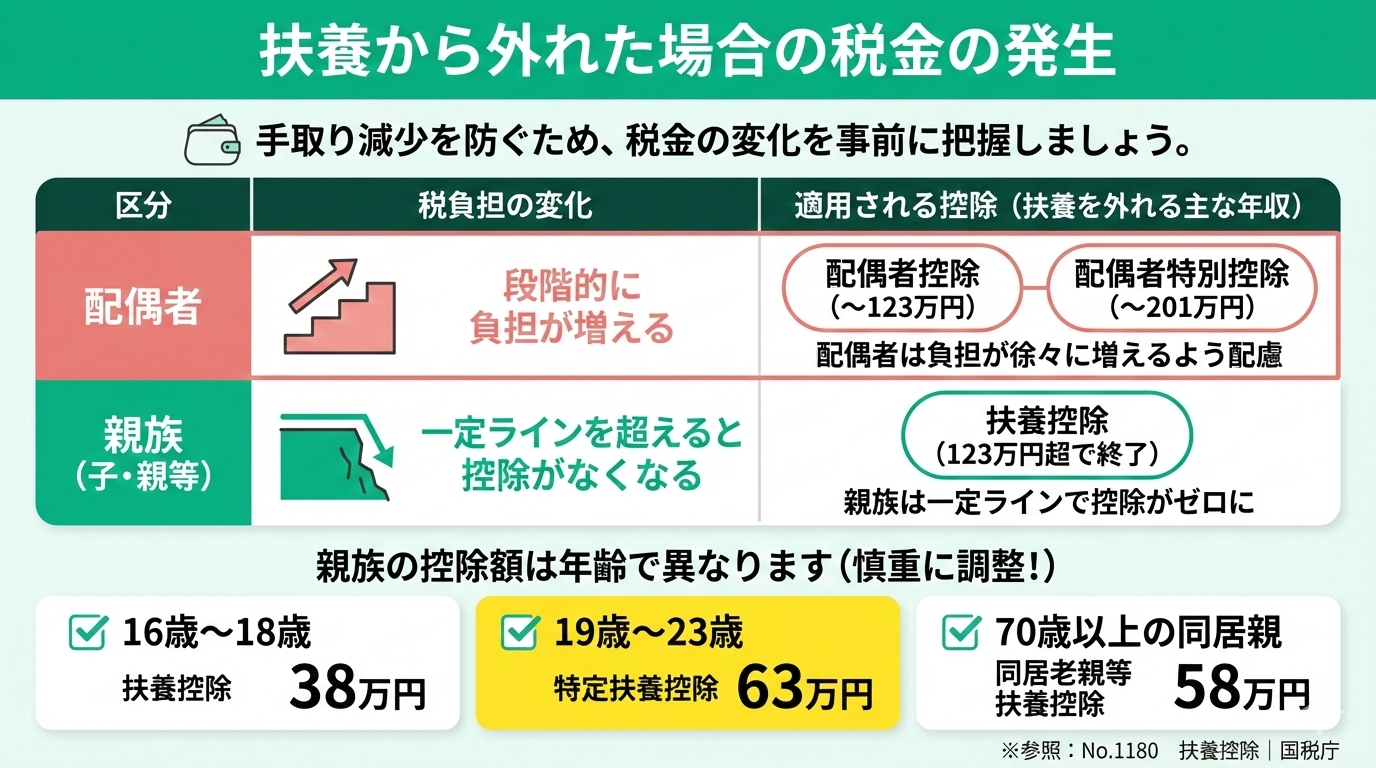

扶養から外れた場合の税金の発生

扶養から外れる前に、税金の変化について理解しておくことが大切です。事前に把握しておくことで「思ったより手取りが減った」といった事態を防ぎやすくなります。

配偶者は「段階的に負担が増える」よう配慮されていますが、配偶者以外の親族は「一定ラインを超えると控除がなくなる」仕組みになっています。

| 区分 | 配偶者 | 親族 (子・親等) |

|---|---|---|

| 適用される控除 (扶養を外れる主な年収) | 配偶者控除 (123万円) 配偶者特別控除 (201万円) | 扶養控除 (123万円) |

配偶者以外の親族の場合は、年齢によって控除額が違うため慎重に調整しましょう。

<控除額※>

- 16歳〜18歳:扶養控除(38万円)

- 19歳〜23歳:特定扶養控除(63万円)

- 70歳以上の同居親:同居老親等扶養控除(58万円)

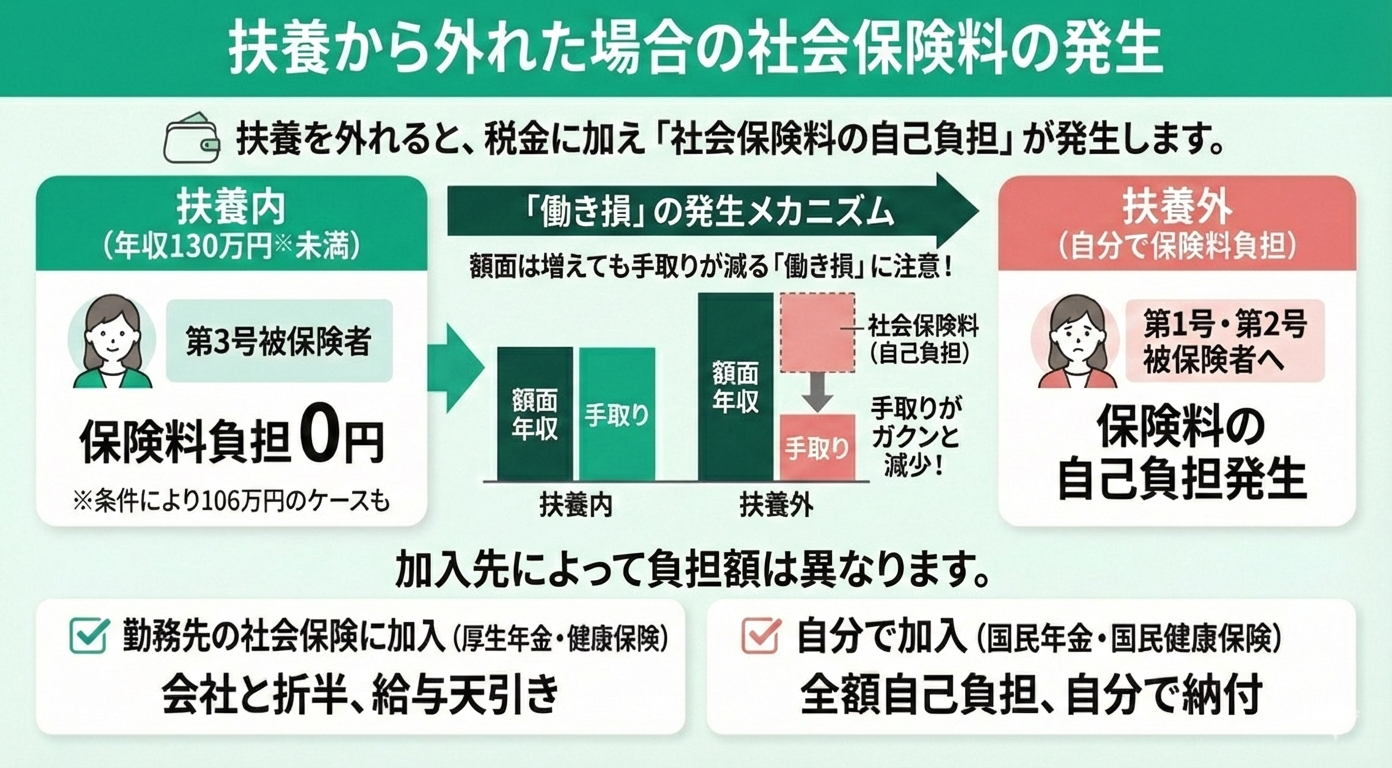

扶養から外れた場合の社会保険料の発生

扶養を外れると、税金だけでなく社会保険料の自己負担も発生します。

配偶者は、年収130万円未満であれば「第3号被保険者」として、保険料0円で年金と健康保険を受けられますが、扶養を外れると自分で保険料を支払うことになります。また、勤務先の規模などの条件を満たす場合は、106万円になるケースもあります。

その結果、額面上の年収は増えても手取り額がガクンと減る「働き損」が起きやすくなります。

扶養を外れた際に発生する負担額は「勤務先の社会保険(厚生年金・健康保険)」に加入するか「自分で国民健康保険・国民年金」に加入するかで大きく異なります。

以下は、勤務先の社会保険に加入した場合(保険料を会社と折半した場合)の、健康保険と厚生年金を合わせた負担額の目安です。

- 106万円(月収8.8万)→月々約1.3万円 〜 1.5万円

- 130万円(月収10.8万)→月々約1.6万円 〜 1.8万円

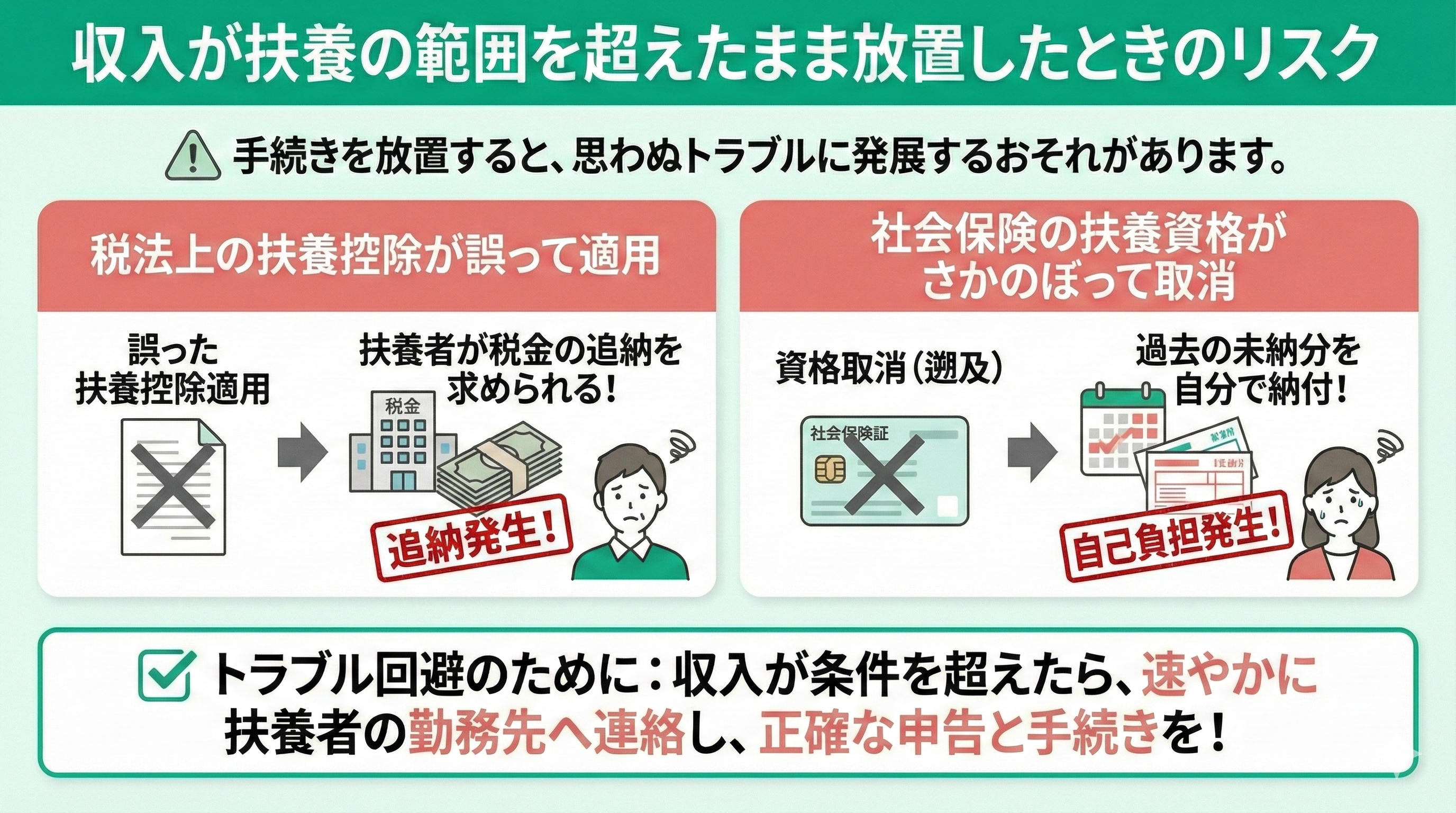

収入が扶養の範囲を超えたまま放置したときのリスク

収入が扶養の範囲を超えているにもかかわらず、手続きをおこなわずに放置していると、思わぬトラブルに発展するおそれがあります。

例えば、税法上の扶養控除が誤って適用されていた場合は、扶養者が税金の追納を求められるケースがあります。

また、社会保険の扶養についても、さかのぼって資格を取り消されることがあり、その期間の未納分の保険料を自分で納めなければならない場合もあります。

このような事態を避けるためにも、収入が扶養の条件を超えた場合は、扶養者の勤務先に連絡し、速やかに正確な申告と手続きをおこなうことが大切です。

扶養の種類の基礎知識

扶養の種類の基礎知識を、2つ解説します。

紹介する種類は以下のとおりです。

- 税法上の扶養

- 社会保険上の扶養

扶養とひとことで言っても、実は2つの種類があります。

それぞれの扶養の適用範囲の違いを理解することで、自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

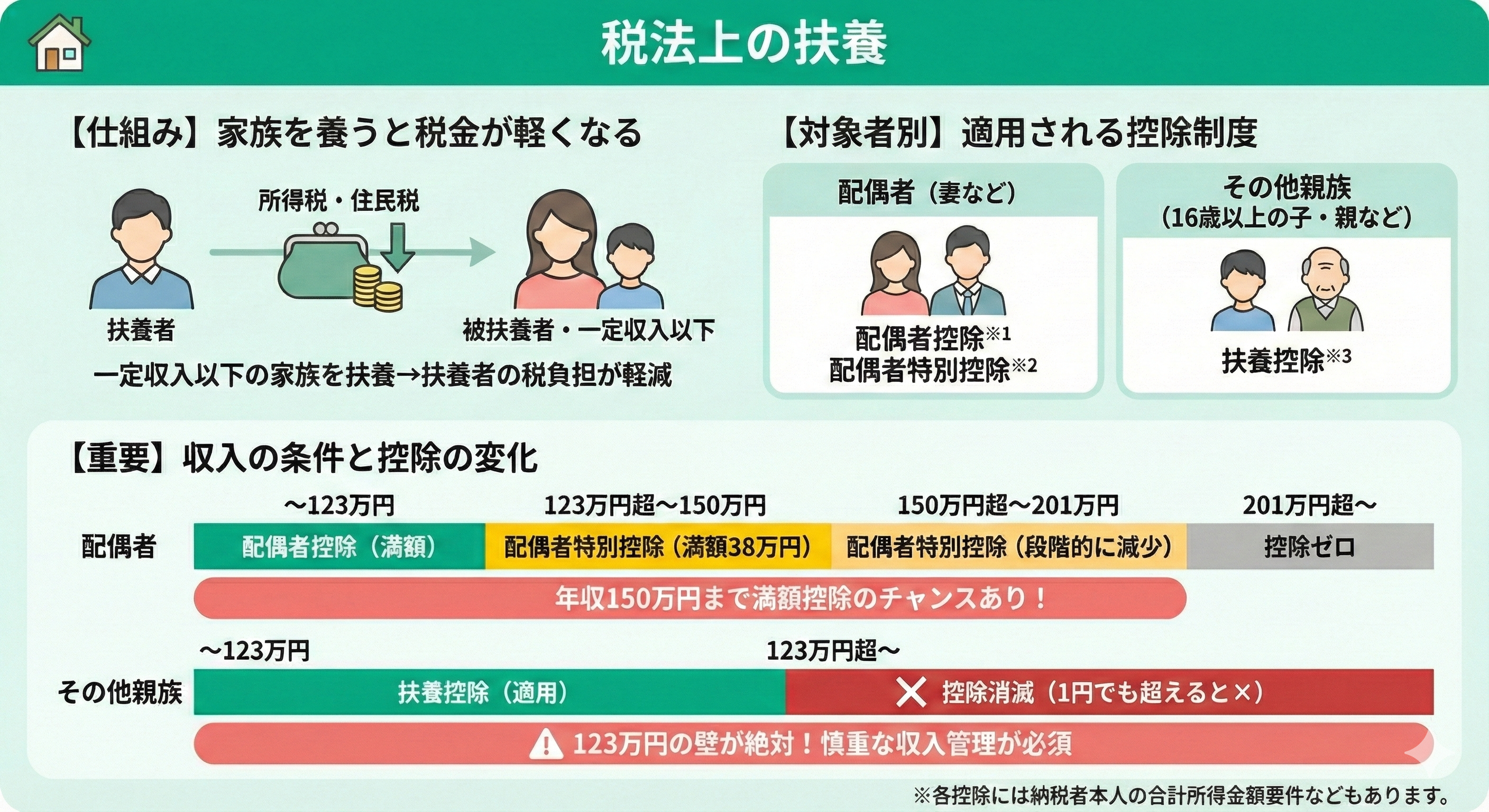

税法上の扶養

税法上の扶養とは、一定の収入以下の家族を養うことで、扶養者の所得税や住民税が軽くなる仕組みです。

配偶者の場合は「配偶者控除※1」「配偶者特別控除※2」、それ以外の親族(16歳以上の子や親など)の場合は「扶養控除※3」という制度が適用されます。

配偶者の場合、年収123万円を超えても配偶者特別控除が受けられ、年収150万円までは満額38万円の控除が受けられます。その後年収201万円までは段階的に控除が続きます。

しかし、配偶者以外の親族は年収123万円を1円でも超えると控除が消滅するため、より慎重な収入管理が必要です。

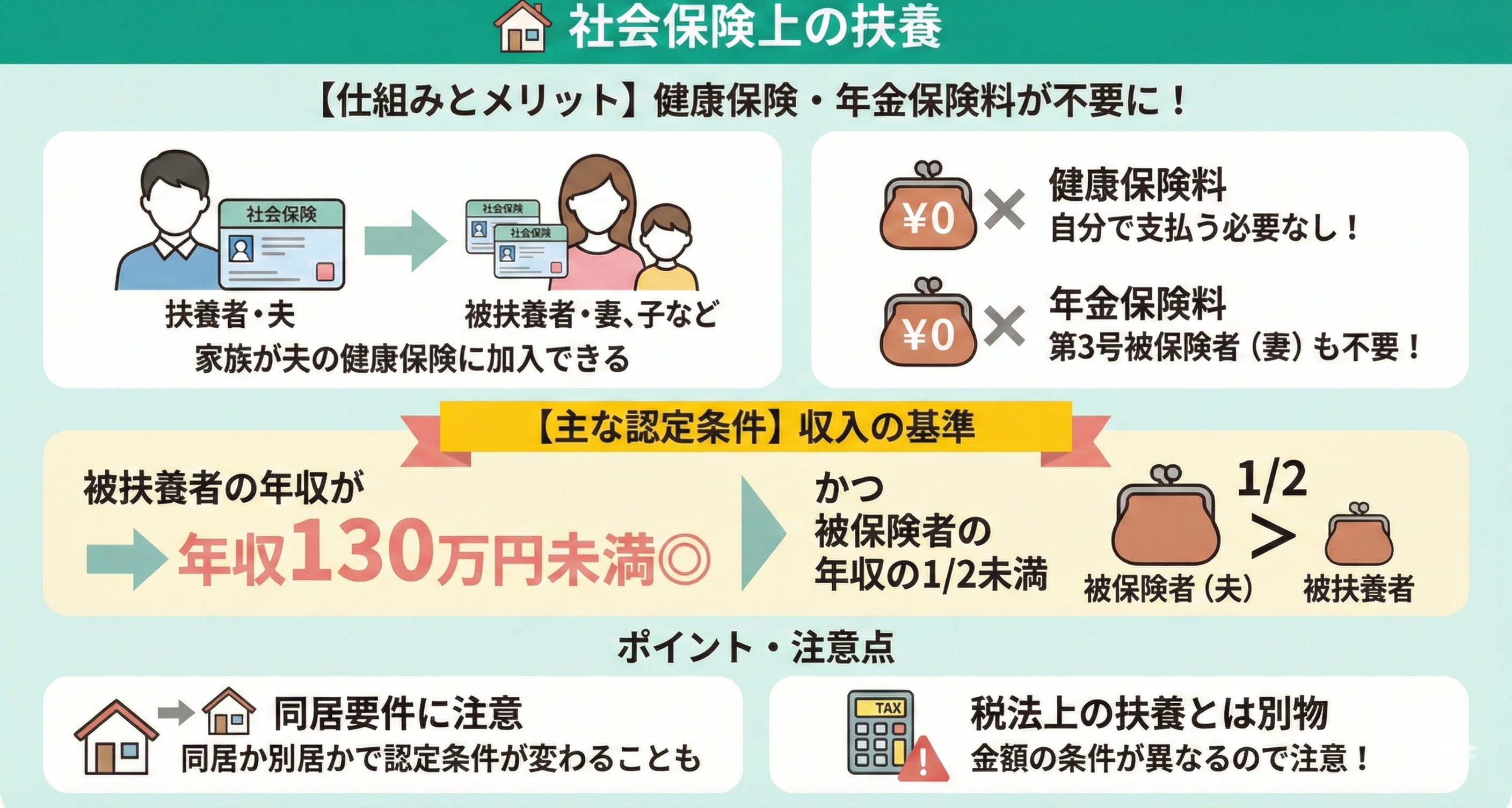

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、会社員などに養われている家族が、自ら保険料を負担することなく、健康保険や年金の給付を受けられる仕組みです。

被扶養者になると、自分で健康保険料を支払う必要はなくなります。この基準は原則「年収130万円未満」ですが、60歳以上の親などの場合は「年収180万円未満」へと緩和されます※。

また、大きな違いとして、配偶者にのみ「国民年金の第3号被保険者」という制度があります。これにより配偶者は年金保険料も不要ですが、20歳以上の子や親にはこの仕組みがないため、健康保険の扶養に入っていても別途年金への対応が必要です。

なお、離れて暮らす扶養家族は、本人の年収が「扶養者からの仕送り額」を下回っているなどの条件があります。税法上の扶養とは金額もルールも異なるため、二重のチェックが必要です。

一度扶養から外れると戻れない?関連するよくある質問

一度扶養から外れると戻れないのか、不安に感じる方が多いポイントについて、よくある質問を2つ解説します。

紹介する質問は以下のとおりです。

- 学生アルバイトは一度扶養から外れると戻れないですか?

- 扶養から外れたらいくら稼げば損しないですか?

こうした疑問をあらかじめ押さえておくことで、将来的な損を防ぎ、安心して自分に合った働き方を選びやすくなるので、ぜひ参考にしてください。

学生アルバイトは一度扶養から外れると戻れないですか?

学生アルバイトが一度扶養から外れても、条件を満たせば再び扶養に戻ることは可能です。

税法上の扶養は123万円以下が目安です。この条件を満たした場合、親(扶養者)の勤務先に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出すれば、年末調整で親に扶養控除が適用されます。

一方、社会保険上の扶養に戻るためには、年齢や同居の有無によって条件が異なるため確認が必要です。アルバイトの働き方によっては、学生自身が国民健康保険や国民年金に加入しなければならないケースがあるため注意しましょう。

扶養から外れたらいくら稼げば損しないですか?

扶養から外れたあとに手取りを確保するには、社会保険料の壁を超えて、一定以上の年収を目指すと手取り減少を防ぎやすくなります。

130万円の壁に該当する人は年収150万円以上、106万円の壁に該当する人は年収125万円以上を目安にすると、手取りが減りにくくなります。

これは、年収が130万円(または106万円)を少し超えた場合、健康保険や年金の保険料の自己負担が発生することで、一時的に手取りが減るケースもあるためです。

なお、130万円の壁・106万円の壁とは、年収が一定額を超えると社会保険への加入が義務づけられるラインのことを指します。条件は、勤務先の規模や働く時間によって異なるため注意が必要です。

一度扶養から外れても戻れる!条件や手続き方法を知って自分に合った働き方を選ぼう【まとめ】

一度扶養を外れた場合でも、要件を満たし適切な手続きを行えば、再び扶養に戻ることが可能です。

ただし、税制上の扶養と社会保険の扶養では、基準となる年収や判定期間が異なる点に注意しましょう。

目先の収入だけでなく、制度の全体像を正しく把握した上で、将来のライフプランに基づいた賢い選択が求められます。