この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 扶養内で月8万8千円を超えたらどうなる?

- 1ヶ月だけならすぐに扶養から外れることはない

- 社会保険の加入義務が生じる場合がある

- 継続して月8万8千円を超えると扶養から外れる可能性もある

- 交通費は含まれる?月8万8千円に含まれる費用

- 収入が月8万8千円以下の人が考慮すべき年収の壁3つ

- 所得税の非課税となる年収の目安は160万円

- 社会保険の壁は106万円と130万円の2種類ある

- 配偶者特別控除の壁は160万円

- 扶養内の学生が月8万8千円超えたらどうなる?

- 自分に適用される控除や制度が分からない方はFPへの相談がおすすめ

- 扶養内で月8万8千円を超えたらに関するよくある質問

- 扶養内でダブルワークで月8万8千円超えたらどうなりますか?

- 扶養内で月8万8千円を超えたらすべき手続きはありますか?

- まとめ

扶養内で月8万8千円を超えたらどうなる?

扶養の範囲内で働く方にとって、月収が8万8千円を超えた場合の影響は気になるポイントです。

ただし「月8万8千円」は主に短時間労働者の社会保険加入判定(いわゆる106万円の壁の目安)で使われる基準で、税金の扶養や社会保険の扶養(130万円目安)とは判定の考え方が異なる点に注意しましょう。

※月8万8千円(いわゆる106万円の壁)は、短時間労働者の社会保険加入判定で用いられてきた基準です。ただし、この賃金要件は撤廃される方向で見直しが進んでおり、撤廃時期は法律の公布から3年以内を目安に最低賃金の状況などを踏まえて判断されます。

ここでは、以下の場合の扶養の扱いについて詳しく解説します。なお、本章は「社会保険(健康保険・厚生年金)」を中心に、扶養や加入条件の考え方を整理します。

- 1ヶ月だけ超えた場合

- 社会保険の加入条件に当てはまるケース(週20時間以上など)

- 継続的に月8万8千円超えた場合

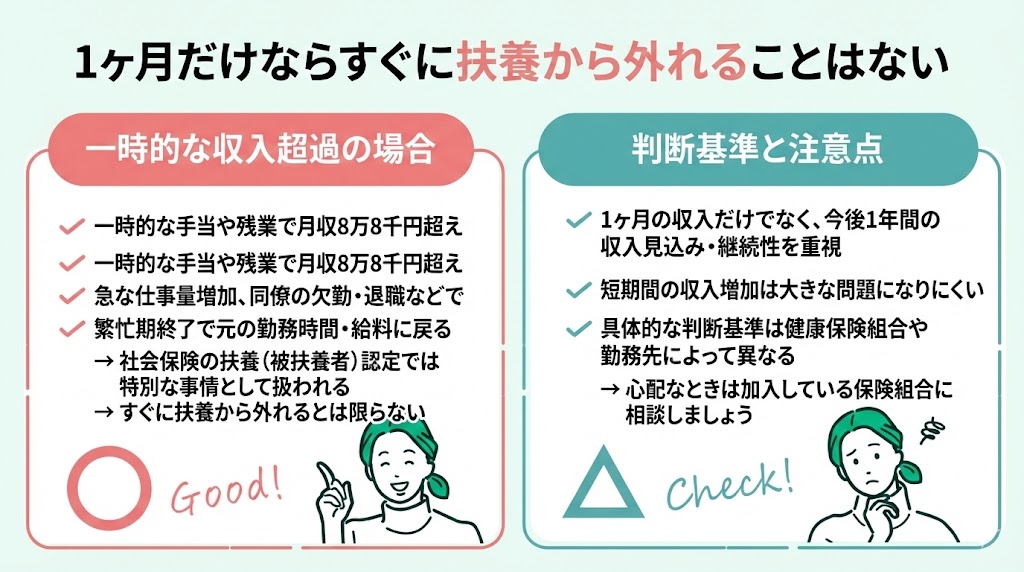

1ヶ月だけならすぐに扶養から外れることはない

月収が8万8千円を1ヶ月だけ超えた場合でも、ただちに社会保険の扶養(被扶養者)から外れるとは限りません。

例えば以下のケースが当てはまります。

- 忙しい時期に一時的な手当や残業が増えて収入が増えた場合

- 急に仕事量が増えて一時的に収入が上振れしたケース

具体的には、職場で同僚が急に休んだり退職したりしたことで、自分の担当する仕事量が増え、普段より多く働く必要が出てきて、一時的に収入が増えるケースが考えられます。

こうした状況での収入の増加は一時的なもので、繁忙期が終われば元の勤務時間や給料に戻る場合がほとんどです。

このような一時的な収入増加は、社会保険の扶養(被扶養者)認定では特別な事情として扱われ、すぐに扶養から外されるとは限りません。

扶養の認定では、1ヶ月の収入だけでなく、今後1年間の収入見込みや継続性が重視されるため、短期間の収入増加は大きな問題になりにくいことが多いです。

ただし、具体的な判断基準は健康保険組合や勤務先によって異なるため、心配なときは加入している保険組合に相談しましょう。

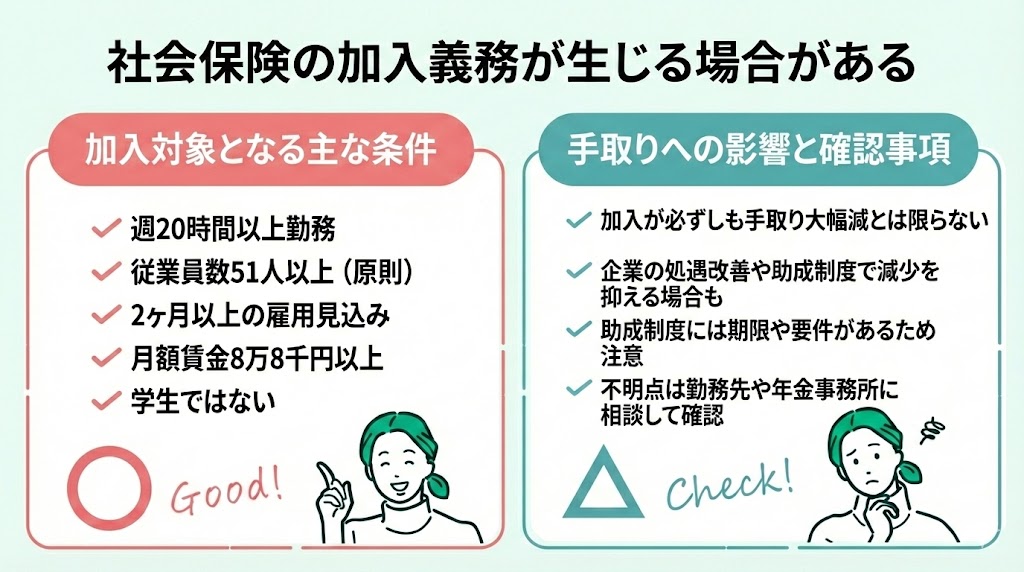

社会保険の加入義務が生じる場合がある

月収が8万8千円を超えると、勤務先や雇用条件によっては社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象となる可能性があります。ただし、加入の可否は月収だけで決まるのではなく、勤務先の規模や労働時間など複数の条件を満たすかどうかで判断されます。

具体的には、以下の条件を満たすと、勤務先の社会保険に加入することになり、健康保険や厚生年金の保険料を負担する必要があります。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 勤務先の従業員数が一定以上(原則51人以上)

- 雇用期間が2ヶ月以上見込まれる

- (現行では)月額賃金が8万8千円以上(所定内賃金が目安)

- 学生ではない

※上記は一般的な整理であり、適用の判断は勤務先の加入状況や働き方で変わる場合があります。

なお、社会保険加入による手取り減少を抑えるための支援策として、企業が処遇改善(手当の支給など)を行うケースもあります。ただし、助成制度は時限措置で、対象期間・要件が定められているため(例:期限が明記されているものがあります)、適用可否は勤務先の案内や最新情報で確認しましょう。

そのため、社会保険加入が必ずしも手取りの大幅な減少につながるとは限らないケースもあります。

社会保険の加入義務の判断は契約内容や勤務実態に基づくため、不明点は勤務先の担当部署(人事・総務)や年金事務所、専門家に相談すると安心です。

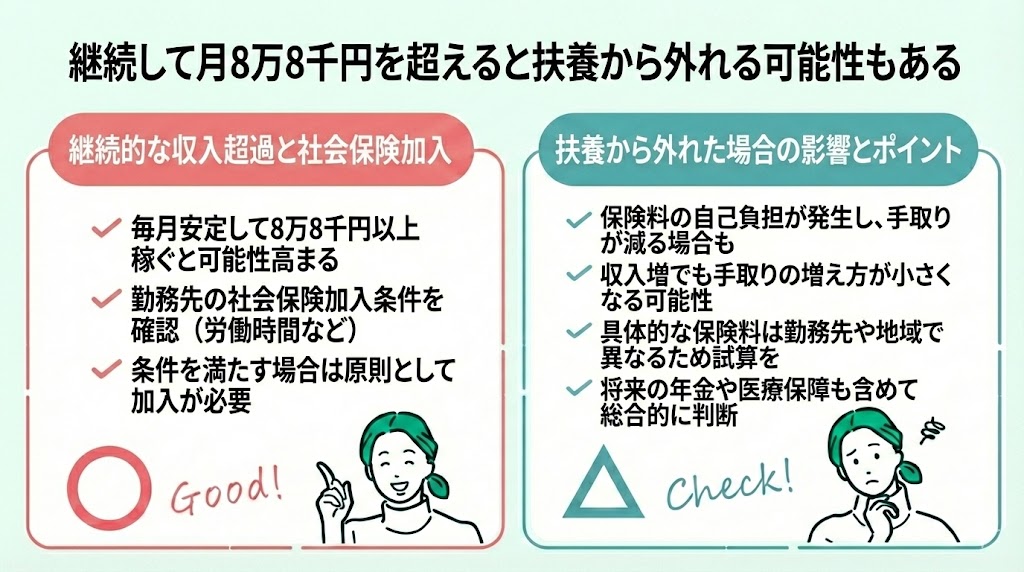

継続して月8万8千円を超えると扶養から外れる可能性もある

月収が毎月8万8千円を超え続けると、働き方次第では扶養から外れる可能性が高まります。不安な場合は、社会保険の加入条件や扶養認定の扱いを確認しておきましょう。

パートで毎月安定して毎月8万8千円以上を稼ぐようになると、勤務先の社会保険に加入する働き方になっていないかを確認しましょう。条件に当てはまる場合は、健康保険や厚生年金に加入し、社会保険料を負担する必要が出てきます。

社会保険への加入は、勤務先が社会保険の適用事業所であることを前提に、週の所定労働時間や雇用見込み期間などの条件に応じて決まります。そのため、条件を満たす場合は原則として加入が必要になります。

ただし扶養から外れると、保険料の自己負担が増え、手取りが減る場合があります。

例えば毎月10万円稼いで社会保険に加入した場合、健康保険料・厚生年金保険料が差し引かれるため、手取りは目減りします。ただし差し引かれる金額は、加入先の保険料率や標準報酬月額の区分、地域などにより変動します。

そのため、収入が増えても保険料負担が増える分、手取りの増え方が想定より小さくなるケースがあります。扶養内で働いていたときと手取り差が小さい場合もあれば、差が出る場合もあるため、事前に試算しておくと安心です。

勤務先や地域によって保険料率は異なるため、具体的な手取り額は変わりますが、社会保険加入による負担増だけで一概に損と決めつける必要はありません。将来の年金や医療保障の面も含めて判断しましょう。

扶養から外れる場合でも、収入増加に見合った手取りの確保が可能なこともあるため、安心して働き方の検討が大切です。

交通費は含まれる?月8万8千円に含まれる費用

月8万8千円の計算に交通費は含まれません。ここでいう「月8万8千円」は、短時間労働者の社会保険加入判定(いわゆる106万円の壁の賃金要件)の目安として用いられてきた基準です。

通勤手当は実費を補填するもので、この賃金要件の判定では給与の一部として扱われないためです。

月8万8千円に含まれる費用と含まれない費用は、以下のとおりです。

(※所定内賃金を前提とした一般的な整理)

| 項目 | 含むか含まないか |

|---|---|

| 基本給 | 〇 |

| 賞与(ボーナス) | × |

| 残業代・時間外手当 | × |

| 通勤手当(交通費) | × |

| 休日出勤手当・深夜手当 | × |

| 定額で支給される各種手当 | 〇 |

| 支給が確定している手当 | 〇 |

例えば基本給が8万7千円で交通費が3千円支給されていても、月8万8千円(賃金要件)の判定では所定内賃金を基準とするため、交通費は原則として算入されません。

そのため、(賃金要件の判定上)合計が9万円に見えても、直ちに「賃金要件を超えた」とは限りません。ただし、社会保険の適用は賃金以外にも労働時間や事業所規模などの条件があるため、総合的に確認が必要です。

残業代や深夜手当、休日出勤手当は変動しやすい賃金であるため、月8万8千円(賃金要件)の判定では原則として算入しない扱いとされます。

社会保険の加入条件は労働契約書に記載された所定内賃金を基準に判断され、毎月決まって支払われる基本給や定額手当が対象です。

収入が月8万8千円以下の人が考慮すべき年収の壁3つ

パートやアルバイトで月8万8千円以下の収入でも、年収の壁を意識しておくことは重要です。月8万8千円は主に社会保険加入判定(賃金要件)の目安として語られますが、実際には「年収」で負担が変わるラインも多いため、あわせて整理しておきましょう。

以下の3つの負担が増えるタイミングを知り、働き方や収入計画を立てましょう。

- 所得税

- 社会保険

- 配偶者特別控除

くわしく解説します。

所得税の非課税となる年収の目安は160万円

所得税がかかり始める年収の壁は、令和7年分以後、従来の103万円から「160万円の壁」として整理されることが増えました。

これは、給与所得控除の最低額が55万円から65万円に引き上げられたことに加え、基礎控除が58万円をベースに所得に応じて加算される仕組み(低所得層では最大95万円)に見直されたためです。

そのため、給与収入のみで他の所得がなく、各種控除の状況にもよりますが、これまで103万円以下を意識していた方も、年収160万円程度までは所得税がかからない(またはかかりにくい)ケースが増えています。

所得税の負担開始の目安は「年収160万円前後(給与収入のみ等の前提条件あり)」と理解しつつ、住民税や社会保険の壁とは別の基準である点も押さえておきましょう。

社会保険の壁は106万円と130万円の2種類ある

社会保険の「壁」としてよく挙げられるのは、短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかを判断する際の目安(106万円)と、社会保険の扶養(被扶養者)から外れるかどうかの目安(130万円)の2つです。

| 項目 | 106万円の壁 | 130万円の壁 |

|---|---|---|

| 対象になる事業所 | 従業員51人以上の企業など (短時間労働者の適用が中心) | 事業所規模で決まる壁ではない (社会保険の扶養認定の基準) |

| 労働時間条件 | 週20時間以上(目安) | 特に条件なし (収入見込み等で判断されることが多い) |

| 年収条件 | 年収106万円(=月収8万8千円以上)以上 (※所定内賃金が目安) | 年収130万円超(※収入見込みの目安) |

| 加入する保険 | 健康保険・厚生年金(勤務先の社会保険) | 扶養から外れた後の加入先は状況で分岐 (勤務先の社会保険/国民健康保険・国民年金など) |

| 加入義務の有無 | 条件を満たすと原則加入 | 扶養から外れる可能性が高まる (加入先の健保等の認定基準による) |

| 保険料負担 | 企業と本人が折半で負担 | 加入先により異なる (勤務先社保なら折半/国保・国年なら全額自己負担) |

| 備考 | 賃金要件は見直し予定※1 | 扶養認定は加入先で異なる※2 |

※1:月8万8千円の賃金要件は撤廃の方向で見直しが進んでおり、撤廃時期は法律の公布から3年以内を目安に最低賃金の状況などを踏まえて判断。

※2:扶養認定は健保等のルールや収入見込みで判断(通勤手当等の扱いも加入先で異なる)。

社会保険は、勤務先の規模や労働時間によって「勤務先の社会保険に加入するか」が決まる一方で、扶養の可否は加入している健康保険の認定基準(収入見込みなど)で判断されます。

106万円の壁は主に短時間労働者が勤務先の社会保険に加入するかどうかの目安で、130万円の壁は社会保険の扶養から外れるかどうかの目安として使われます。同じ「壁」でも判定の考え方が異なる点に注意しましょう。

どちらも保険料負担が発生する可能性があるため、手取りと保障のバランスを見ながら、勤務時間や収入見込みを踏まえて働き方を調整するか、加入を前提に働き方を見直すか検討しましょう。

配偶者特別控除の壁は160万円

配偶者特別控除は、配偶者の年収が一定の範囲内であれば、納税者の所得税を軽減できる制度です。

たとえば配偶者(妻・夫)が扶養の範囲で働く場合、配偶者の収入が一定の範囲内であれば、納税者(夫・妻)の所得税負担が軽くなることがあります。

税制改正により、配偶者特別控除の「満額(最大38万円)」を受けられる配偶者の給与収入の目安が、従来より引き上げられています。また、控除額は納税者本人の所得や配偶者の年収に応じて段階的に変わります。

例えば、納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が160万円以下(あくまで目安)であれば配偶者特別控除が満額(最大38万円)となるケースがあります。

具体的には、配偶者がパート等で年収160万円程度まで働いても、条件によっては納税者の税負担が大きく増えにくく、家計の手取りを増やしやすくなります。

ただし、160万円を超えると控除額は少しずつ減り、配偶者の給与収入が201万6千円を超えると配偶者特別控除は受けられなくなります。

配偶者の働き方や収入調整に大きく関わるため、収入の目安として覚えておくと役立ちます。

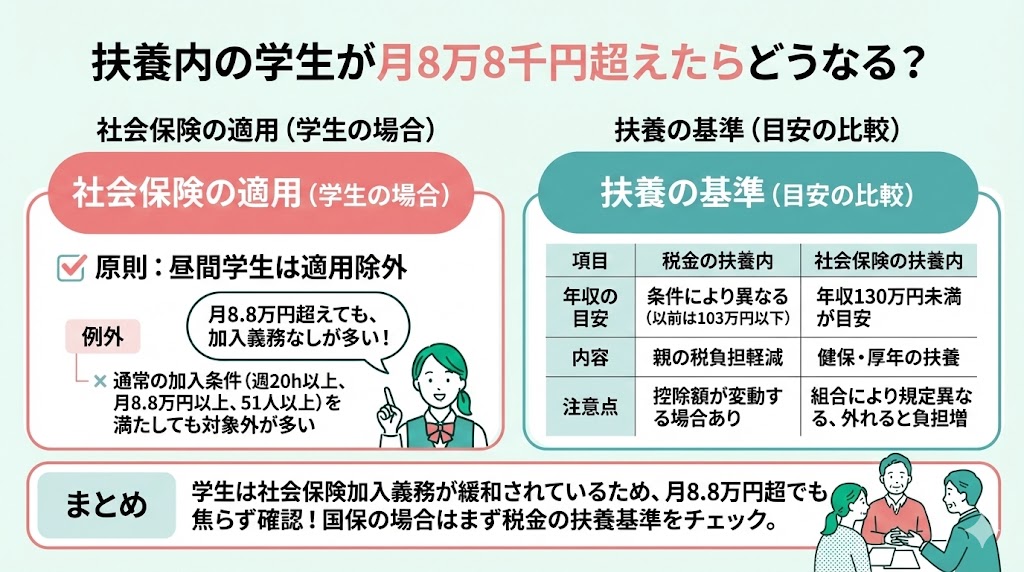

扶養内の学生が月8万8千円超えたらどうなる?

昼間の学生(※一定の学校に在学中の者)は、原則として社会保険の適用除外となっており、以下の通常の社会保険加入条件を満たしていても、社会保険への加入義務は発生しないケースが多いです。

- 週20時間以上勤務

- 月収8万8千円以上

- 従業員51人以上の事業所で働く

| 項目 | 所得控除(税金の扶養内) | 社会保険の扶養内 |

|---|---|---|

| 年収の目安 | 年収要件は控除の種類・条件で異なる(最新基準で確認) | 年収130万円未満が目安 |

| 内容 | 親の所得税・住民税の控除対象になる | 健康保険・厚生年金の扶養に入れるかの基準 |

| 注意点 | 控除額が段階的に変わる場合がある (条件により異なる) | 健保組合によって規定が異なる |

| 家計への影響 | 家計の税負担軽減につながる | 扶養から外れると保険料負担が増える可能性がある |

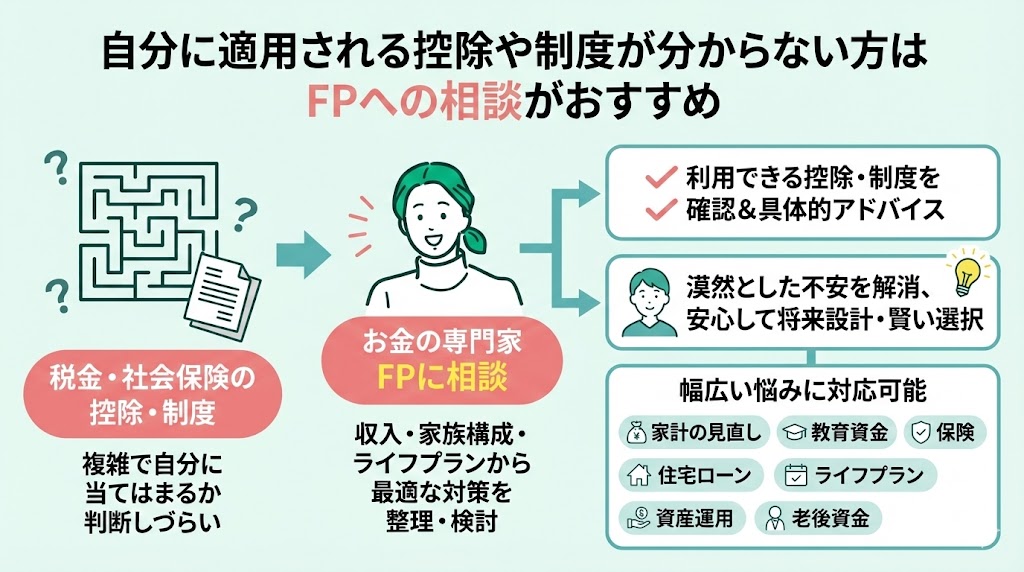

自分に適用される控除や制度が分からない方はFPへの相談がおすすめ

税金や社会保険の控除・制度は複雑で、自分にどれが当てはまるのか判断しづらいです。

お金の専門家であるFPに相談すると、収入や家族構成、将来のライフプランを踏まえて、選択肢を整理しながら最適な対策方法を検討できます。

具体的には、以下の幅広いお金の悩みに対応可能です。

- 社会保障や税金を含めた家計の見直し

- 教育資金の準備

- 保険の見直し

- 住宅ローンの相談

- ライフプランの作成

- 資産運用

- 老後資金の準備

FPは現状を詳しくヒアリングし、利用できる控除や制度を確認したうえで、具体的なアドバイスを提供してくれます。

漠然とした不安も解消でき、安心して将来設計が進められます。

専門的な知識と豊富な経験を持つFPに相談すると、自分に合った賢い選択ができるようになるため、ぜひ活用を検討しましょう。

扶養内で月8万8千円を超えたらに関するよくある質問

扶養内で働きたい場合、月8万8千円を超えたらどうなるのか心配される方が多いです。

ここでは、以下の2つの質問にわかりやすく回答します。

- ダブルワークで収入が合算される場合の扱い

- 扶養内で月8万8千円を超えた場合にすべき手続きは?

扶養内でダブルワークで月8万8千円超えたらどうなりますか?

複数の職場で働くダブルワークの場合、扶養(被扶養者)認定では収入見込みとして合算で見られることが多いため、月8万8千円を超えるかどうかが気になる方も多いでしょう。

ただし月8万8千円は、短時間労働者の社会保険加入判定で用いられてきた目安であり、「超えたら直ちに扶養から外れる」と決まるわけではありません。

例えば以下の場合、月額の収入は合計9万円になります。

| 収入源 | 収入額(月額) |

|---|---|

| A社 | 5万円 |

| B社 | 4万円 |

扶養から外れると保険料の自己負担が発生し、健康保険や年金の加入が必要になる可能性があります。ただし実際の扱いは、勤務先の加入条件や、加入している健康保険の扶養認定基準(収入見込み)によって変わります。

そのため、扶養内に収めたい場合は、全体の収入見込みに加えて、各職場の労働時間や所定内賃金(基本給・定額手当)も含めて管理することが重要です。

扶養内で月8万8千円を超えたらすべき手続きはありますか?

月8万8千円を超えて社会保険の加入条件に当てはまる可能性がある場合、まず自分の勤務先に報告しましょう。

社会保険の加入状況が変わる場合、勤務先を通じて健康保険組合や年金(厚生年金)の手続きが発生します。必要書類や手続きの流れは勤務先の案内に従いましょう。

また、配偶者の扶養(被扶養者)から外れる可能性がある場合は、配偶者の勤務先にも報告し、健康保険の扶養手続き(被扶養者の削除など)が必要です。税金の控除(扶養控除・配偶者控除等)の扱いもあわせて確認しましょう。

手続きを怠ると、後から追加の負担が発生することもあるため、早めの対応が安心です。

まとめ

- 所得税の壁は160万円

- 社会保険の壁は106万円と130万円の2種類ある

- 配偶者特別控除の壁は160万円