- 年収1000万円に到達した個人事業主で、実際に支払う税金の金額や手取り収入を正確に把握したい人

- 個人事業主として高い税負担に悩んでおり、合法的な節税方法や税金対策を知りたい人

- 定申告や税務処理に不安を感じており、専門家のアドバイスを求めている個人事業主

内容をまとめると

- 年収1000万円の個人事業主は所得税・住民税・個人事業税・消費税など複数の税金を支払う必要があるが、青色申告や経費計上を適切におこなえば税金対策は可能

- 青色申告特別控除や小規模企業共済、iDeCoなどの制度を上手に使えば税金の負担を軽くできるが、経費の計上方法を間違えると税務調査のリスクもある

- 個人事業主の税金対策は複雑で、一人で全てを理解して実行するのは難しいため、税金の専門知識を持ったファイナンシャルプランナーに相談するのがおすすめ

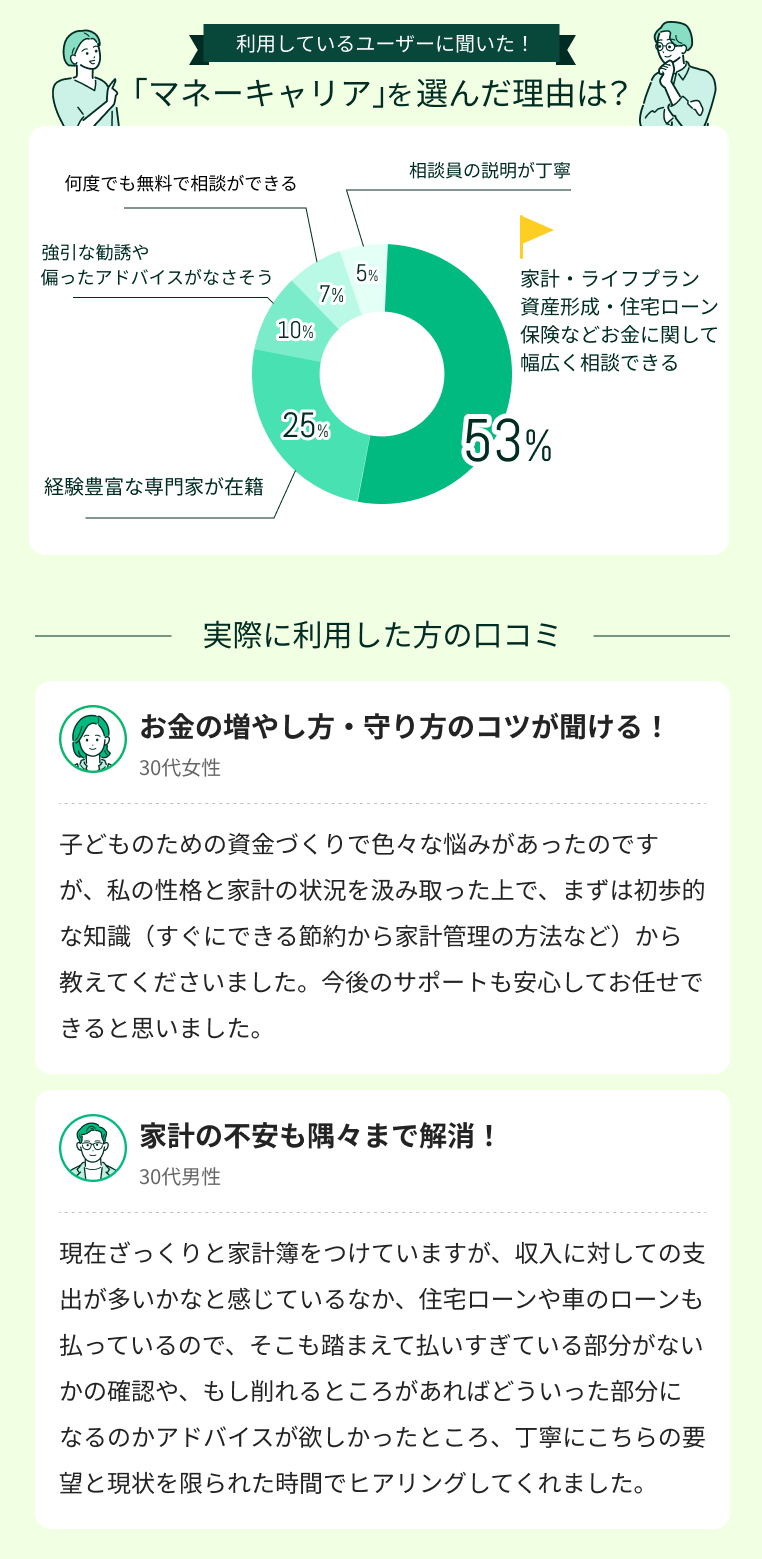

- 相談満足度98.6%で累計100,000件以上の相談実績を持つマネーキャリアなら、資格を持った専門家が、税金対策から将来の資産形成まで何度でも無料でサポートしてくれる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 個人事業主年収1000万の税金計算方法

- 所得税の計算手順

- 住民税の計算手順

- 個人事業税の計算手順

- 消費税の計算手順

- 年収1000万個人事業主の手取りシミュレーション

- 青色申告の場合の手取り額

- 白色申告の場合の手取り額

- 経費率別の手取り比較

- 年収1000万個人事業主の効果的な節税対策

- 青色申告特別控除の活用

- 小規模企業共済の活用

- iDeCoによる所得控除

- 個人事業主の税金対策で注意すべきポイント

- 経費計上の注意点

- 税務調査のリスク

- 適正な申告の重要性

- 個人事業主 年収1000万 税金に関するよくある質問

- 年収1000万円の個人事業主は消費税を払う必要がありますか?

- 個人事業主と会社員では年収1000万円の手取りはどちらが多いですか?

- 年収1000万円の個人事業主が法人化すると税金はどれくらい変わりますか?

- 個人事業主の税金で困ったときのおすすめの相談先は?

- 個人事業主年収1000万の税金はいくら?のまとめ

個人事業主年収1000万の税金計算方法

所得税の計算手順

課税所得を計算したら、その金額から所得税を計算します。

| 課税所得額 | 税率 | 控除額 |

|---|---|---|

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円以上 ~ 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

年収1,000万円の場合は課税所得が400~600万円というケースが多くなるため、税率20%となる可能性が高めです。

住民税の計算手順

住民税は基本的に一律のため、計算方法はシンプルです。基本的には課税所得額の10%となります。

課税所得が500万円の場合は住民税の所得割が50万円で、厳密にはこの50万円に均等割り額の5,000円程度が加算されます。

ただし、所属する地方自治体によっては住民税の所得割・均等割りが異なる場合もあるため、事前に確認してから計算しましょう。

個人事業税の計算手順

個人事業主税は事業所得が290万円を超える場合にかかる税金のため、年収1,000万円を超える個人事業主の場合は基本的には該当します。

税率は3%または5%で、業種によって異なります。業種ごとの主な税率は以下の通りです。

| 業種 | 税率 |

|---|---|

| 小売業 | 3% |

| 飲食業 | 3% |

| 建築業 | 3% |

| 美容業 | 5% |

| デザイン業 | 5% |

| 講師業 | 5% |

大きくわけると、物を作ったり売ったりする業種では3%で、サービス業が5%になります。

例外的に個人事業税がかからないケースや、部分的に税率が異なるケースもあるため、どのように課税されるかは事前に確認しておきましょう。

消費税の計算手順

消費税は年収1,000万円の個人事業主であっても、かかるケースとかからないケースがあります。

基準となるのは前々年の課税売上で、前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合は納税が必要です。

計算は一般的に知られている10%のままですので、税抜きの売上額の10%が消費税として課税されます。

年収1000万個人事業主の手取りシミュレーション

年収が1,000万円の個人事業主の手取り額をいくつかのケースでシミュレーションしてみました。

青色申告の場合の手取り額

以下の条件で青色申告をするケースを計算してみます。

| 年収 | 1,000万円 |

|---|---|

| 経費 | 300万円 |

| 消費税 | 免税事業者 |

| 業種 | サービス業 |

白色申告の場合の手取り額

以下の条件で白色申告をするケースを計算してみます。

| 年収 | 1,000万円 |

|---|---|

| 経費 | 300万円 |

| 消費税 | 免税事業者 |

| 業種 | サービス業 |

経費率別の手取り比較

以下の条件で経費率によってどの程度手取りが変わるかを計算してみます。

| 年収 | 1,000万円 |

|---|---|

| 確定申告 | 青色申告 |

| 基礎控除 | 48万円 |

| 社会保険料 | 100万円 |

| 消費税 | 免税事業者 |

| 業種 | サービス業 |

経費率として30~50%で比較すると以下の通りです。

| 経費率 | 事業所得 (※1) | 税金合計 (※2) | 手取り額(※3) |

|---|---|---|---|

| 30% | 700万円 | 約124万円 | 約476万円 |

| 40% | 600万円 | 約95万円 | 約505万円 |

| 50% | 500万円 | 約68万円 | 約532万円 |

年収が同じでも経費率が上がると税負担が大幅に軽くなるため、手取り額が増えるのがわかります。

飲食や小売業などの仕入れや店舗費が高い業種では60%以上のケースもありますが、その他の多くの業種では20~40%程度の経費が一般的です

年収1000万個人事業主の効果的な節税対策

年収が1,000万円を超えると、所得税・住民税・事業税などをまとめた税率は30%前後になってしまうケースも多いです。

「ちゃんと経費もつけているのに、全然稼げない…」と感じている場合は、節税の基本をどう活かすかが重要です。

年収1,000万円の個人事業主だからこそ見直すべきポイントを詳しく解説していきます。

青色申告特別控除の活用

「青色申告は当然やっている」という個人事業主でも、制度を十分に活かしきれていないというケースがあります。

自宅兼事務所で光熱費・通信費などを按分して経費計上している場合、面積割合や使用時間など、合理的な基準と根拠書類の準備が重要です。

また、配偶者や親族を専従者として給与を支払っている場合、「適正な金額設定」と「支払い実態」の証明が求められます。

これらの見直しをしてみると、節税効果が上がる可能性も高いため、自分で青色申告をしている個人事業主は無料相談などを活用してお金のプロに相談してみるのがおすすめです。

小規模企業共済の活用

小規模企業共済の掛金は全額が所得控除の対象となるため、節税対策としては有効です。しかし、解約時の課税をしっかりと考えておかないと損をしてしまう可能性もあります。

原則として「事業を廃業する場合や65歳以降で退職金的に受け取る」なら、退職所得控除が使えますが、短期で解約したり「任意解約」扱いだと、課税が大きくなるケースもあります。

目先の控除だけでなく、受け取り方まで含めて小規模企業共済を活用できるようにしましょう。

iDeCoによる所得控除

iDeCoの所得控除は額としてみるとあまり大きな額にはならないため、検討はしたものの活用していない個人事業主も多いです。

しかし、個人事業主であれば拠出限度額は月額6.8万円、年間で最大81.6万円を所得から控除できます。

※控除額に自身の所得税・住民税率を掛けた金額が、実際の節税額の目安となります。

これは小規模企業共済の満額掛金7万円とほとんど同じ額になり、その上で長期的な資産形成の仕組みとしても期待できます。

個人事業主の税金対策で注意すべきポイント

個人事業主として十分な税金対策をしていると自負している場合でも、見落としがちなポイントはいくつかあり、場合によっては大きなリスクとなります。

とくに年収1,000万円を超えている場合は税務調査の対象にもなりやすいため、細かな部分でも注意をしておく必要があります。

それぞれのポイントについて詳しく解説していきます。

経費計上の注意点

税金対策としては経費率を上げるのがもっともシンプルで効果的な方法ではありますが、当然十分に注意すべきポイントでもあります。

とくに家事按分やスマホ、通信費に関しては使用実態や根拠を問われやすいため要注意です。あくまで、業務との関係性をどれだけ説明できるかが重要になります。

間違いなく経費だと思っていても調査対象となってしまう可能性もあるため、按分のルールを明確にしておいたり、経費の根拠を領収書だけで済まさずに、手帳などに移動や打ち合わせの記録を付けておくのがおすすめです。

また、第三者であるお金のプロに相談して、適正な割合をあらかじめ意識しておくのも重要です。

税務調査のリスク

個人事業主であっても、「税務調査の対象にならない」と思い込むのは危険です。とくに毎年赤字で計上している場合や、経費率が高いと税務調査が入る可能性があります。

税務署では収入と経費のバランスや、一般的な同業他社との比較をして、異常な数値があれば異常値として調査対象になる可能性があります。

この場合でも、赤字になってしまう場合はその理由や出費の記録、大きな出費があった場合はその必要性などを記録しておくのが重要です。

不安がある場合は、やはり第三者に相談しておくのが理想的です。

適正な申告の重要性

節税を意識すると、経費にできるものはできるだけ経費にと考えがちですが、なんでも経費にしてしまうのが節税ではありません。

とくに個人事業主はプライベートの出費と事業の出費を混同しやすいため、常に適正な申告ができるように意識しておくのが重要です。

いつ申告をチェックされても問題がないように、出費の記録や証拠を残しておくようにしましょう。

また、節税と脱税はまったく別のものです。合法的に支出をコントロールするような意識をもつのも重要です。

個人事業主 年収1000万 税金に関するよくある質問

年収1,000万を超える個人事業主の税金に関して、よくある質問をまとめました。

個人事業主の場合は確定申告をする必要があり、複雑な税金の計算も自分で理解しておく必要があるため、税金に関する質問はとくに多い傾向です。

とくに多かった質問に対して、詳しく解説していきます。

年収1000万円の個人事業主は消費税を払う必要がありますか?

消費税の納税義務は、原則として「2年前の課税売上高が1,000万円を超えた場合」に発生します。この条件に該当していれば払う必要があります。

そのため、年収が1,000万円を超えていても消費税を払わなくて済むケースもあります。

ただし、インボイス登録すると、たとえ売上1,000万円以下でも消費税の申告が必要になる場合もあるため、注意が必要です。

個人事業主と会社員では年収1000万円の手取りはどちらが多いですか?

経費率によっては個人事業主の方が手取りが多い場合があります。

会社員は給与所得控除を差し引いた金額に対して所得税・住民税・社会保険料が課されますが、個人事業主は必要経費を差し引いてから課税されるため、経費の使い方や節税対策次第で手取り額が大きく変化します。

また、健康保険や年金の違いがあるため、どちらが絶対的に手取りが多いとはいいきれません。

年収1000万円の個人事業主が法人化すると税金はどれくらい変わりますか?

年収1,000万円以上の個人事業主が法人化すると年間に数十万以上の節税ができるケースもあります。

所得税の代わりに課される法人税が所得税などより負担が小さくなるのが特徴で、個人ではできない退職金も設定できるようになります。

ただし、設立費用として20~30万円程度の初期費用や登記手続きが必要で、維持費もかかりやすくなります。

トータルで見ると節税できる可能性は高いですが、税理士や決算にかかるコストなども考慮して検討しましょう。

個人事業主の税金で困ったときのおすすめの相談先は?

個人事業主で年収1,000万円を超える場合、所得税の負担が大きくなりやすく、収入が増えたのに手取り額が増えないケースや、場合によっては手取りが減ってしまうケースもあります。

とくに、経費率によっては税負担が重くなってしまう場合もあるため、さまざまな控除や節税対策をしていく必要があります。

現在の経費率が適正かどうかや、利用できる控除や節税対策を知りたい場合は、税理士だけでなくファイナンシャルプランナー(FP)などのお金のプロに相談するのがおすすめです。

マネーキャリアなら、実績豊富で資格をもったFPだけが対応してくれるため、家事按分や経費が適切かどうかのアドバイスがもらえます。

また、家計も含めた相談が可能なため、事業も含めたお金全般の相談が無料で何度でもできるため、相談する人が増えつつあります。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 個人事業主の節税や税金対策のアドバイスをしてくれる

- 事業と家計のバランスに関しても相談可能

- オンライン相談も可能なため、忙しい個人事業主にも最適

個人事業主年収1000万の税金はいくら?のまとめ

本記事では年収が1,000万円を超える個人事業主の税金について、発生する税金の計算方法や、節税対策などを詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 個人事業主の場合は、年収から経費を引いた課税所得を基に所得税・住民税・個人事業税・消費税などが課される

- 所得税は累進課税のため、年収1,000万円を超えるような収入の場合は税負担が大きくなりやすい

- 活用できる控除をフルに活用しつつ、経費率などを意識した事業計画が重要

- 経費率が高まると税負担は軽くなるが、業務に関係ないものまで経費にしてしまうと脱税とみなされる場合もある

- 適正な経費かどうかや、無理のない節税対策を知りたい場合はお金のプロに相談するのがおすすめ