この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

住宅ローン・金利交渉の成功体験談4選

住宅ローンの金利は、返済総額に大きく影響するため、少しでも有利な条件を引き出したいと考える方は多いはずです。実際に交渉によって金利を下げられた人の体験談には、金融機関の担当者も納得せざるを得ないような、効果的なアプローチが数多くあります。

こちらではそんな体験談をもとに、住宅ローンの金利交渉の成功体験談4選を紹介します。検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

他行の金利を比較した

住宅ローンの金利交渉では、複数の金融機関を比較することが非常に有効です。実際に、他行の金利情報を提示して交渉を成功させた事例は数多くあります。

29歳の男性は「他の銀行と比較したい」と明確に伝えただけで、交渉のきっかけを作ることができました。また35歳の女性は、他行から提示された低い金利や車のローンと合わせた条件を提示し、結果的に0.2%の金利引き下げを勝ち取っています。

このように、他行との金利比較は、より良い条件を引き出すための強力な手段となるでしょう。

仮審査時の金利を適用した

住宅ローンの仮審査で提示される金利は目安であり、本審査までに金利情勢が変われば、実際の金利が上がる場合があります。しかし、適切な交渉次第で仮審査時の金利を適用してもらえる可能性があるのです。

29歳の男性は、本審査の段階で金利が上がったにもかかわらず、最終的に仮審査で提示された金利で契約できました。これは、仮審査時の条件を据え置いてもらうための交渉が有効であることを示す好事例です。

金融機関側も顧客獲得に注力していることから、一度提示した好条件を維持することで、顧客の信頼を得ようと判断する場合があります。そのため、諦めずに交渉することをおすすめします。

付帯サービスを利用した

住宅ローンの金利交渉では、付帯サービスの活用も有効な戦略の1つです。金利だけでなく、銀行との長期的な関係構築を視野に入れた提案が、優遇措置を引き出すきっかけとなることがあります。

例えば、59歳の男性は「投資信託の購入と証券口座の開設」を条件に金利を0.3%引き下げるという提示を受けました。そしてこの条件を受け入れたことで、提示以上の0.4%の金利引き下げを実現しました。これは、銀行の金融商品販売意欲と顧客の金利引き下げニーズが一致した成功例と言えるでしょう。

すでに取引のあるところを利用した

住宅ローンの金利交渉では、これまで付き合いのある金融機関を選ぶことが、条件面で有利に働くことがあります。長期的な取引や預金実績は、銀行にとって顧客の信用力を示す材料となるためです。

実際、普段から利用していた銀行でローンを組んだ34歳男性は、交渉を重ねることなく低金利で契約できたとしています。銀行側としても既存顧客との関係を維持したい思惑があるため、優遇措置を提示しやすい環境が整ったのでしょう。

このように日頃の取引が思わぬ好条件につながる場合も少なくありません。

金利交渉の事前準備は、無料FP相談でプロと一緒に行うのが安心

住宅ローンを検討する際、多くの人が気になるのが「金利を少しでも下げられるかどうか」という点です。しかし、交渉には金融機関に提示するための収入証明や返済状況の資料が必要になるため、個人で準備すると手間がかかります。

そこで頼りになるのがFPの存在です。FPは、希望する借入額や家計の状況を考慮し、将来のライフプランに合わせた資金計画を立ててくれます。さらに、交渉に使う資料収集のアドバイスや複数の金融機関の金利比較もしてくれるため、納得のいく準備ができます。

専門家と二人三脚で動くことで、金利交渉の成功にぐっと近付けるでしょう。

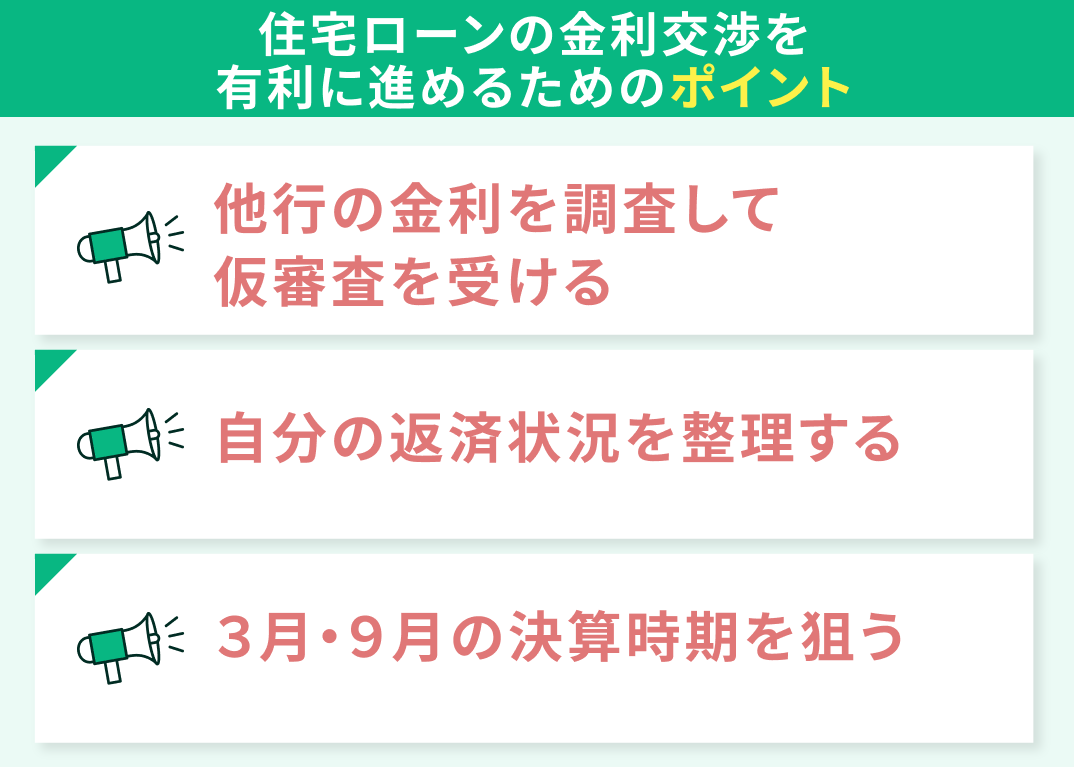

住宅ローンの金利交渉を有利に進めるためのポイント

住宅ローンの金利は、家計の中でも大きな負担となりがちです。少しでも返済額を抑えたい場合、自ら金融機関と金利交渉を行うことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

金融機関側も競合との差別化を意識しているため、適切な材料を揃えて交渉に臨めば、有利に進む可能性が高まるでしょう。

こちらでは、住宅ローンの金利交渉を有利に進めるための、3つのポイントについて解説します。

- 他行の金利を調査して仮審査を受ける

- 自分の返済状況を整理する

- 3月・9月の決算時期を狙う

他行の金利を調査して仮審査を受ける

住宅ローンの金利交渉を進めるうえで、効果的な材料となるのが「他行の仮審査結果」です。漠然と「金利を下げてほしい」と伝えるだけでは、金融機関も検討しづらいものです。そこで、具体的な比較対象を提示できれば、交渉が有利に進む可能性が高まるでしょう。

たとえば、同じ条件で複数の銀行に仮審査を申し込み、提示された金利を一覧にして比較する方法があります。この情報を交渉の場に持ち込めば「他行では○%で提示されています」と論理的な根拠を提示できます。

数字による裏付けがある提案は、営業担当者にとっても社内での承認を得やすくなるため、好材料となるでしょう。

自分の返済状況を整理する

住宅ローンの金利交渉を有利に進めるためには、金融機関から「安心して融資を継続できる相手」と認識されることが大切です。そのためには、まず自分の返済状況を細かく整理し、正確なデータを把握しておきましょう。

具体的には、これまでの返済に遅延がなかったかを確認することが第一歩です。過去に延滞が一度もないと分かれば、それだけで大きな信用材料となります。次に、現在のローン残高や返済期間を整理しておくことで、今後の返済計画がどの程度安定しているかを示せます。

3月・9月の決算時期を狙う

住宅ローンの金利交渉を行う際、金融機関の決算期である3月と9月を狙うのが効果的な戦略です。

もちろん必ず成功するとは限りませんが、この時期は、多くの銀行や信用金庫が融資実績を増やそうと積極的に動くため、通常よりも交渉が有利に進む可能性があります。

実際、決算期になると優遇金利やキャンペーンを展開する金融機関は多く見受けられます。金融機関によっては、期間限定の低金利プランや、諸費用を軽減する特典が用意されるケースも決して珍しくありません。こうした情報を交渉材料として活用すれば、担当者も真剣に話を聞いてくれるでしょう。

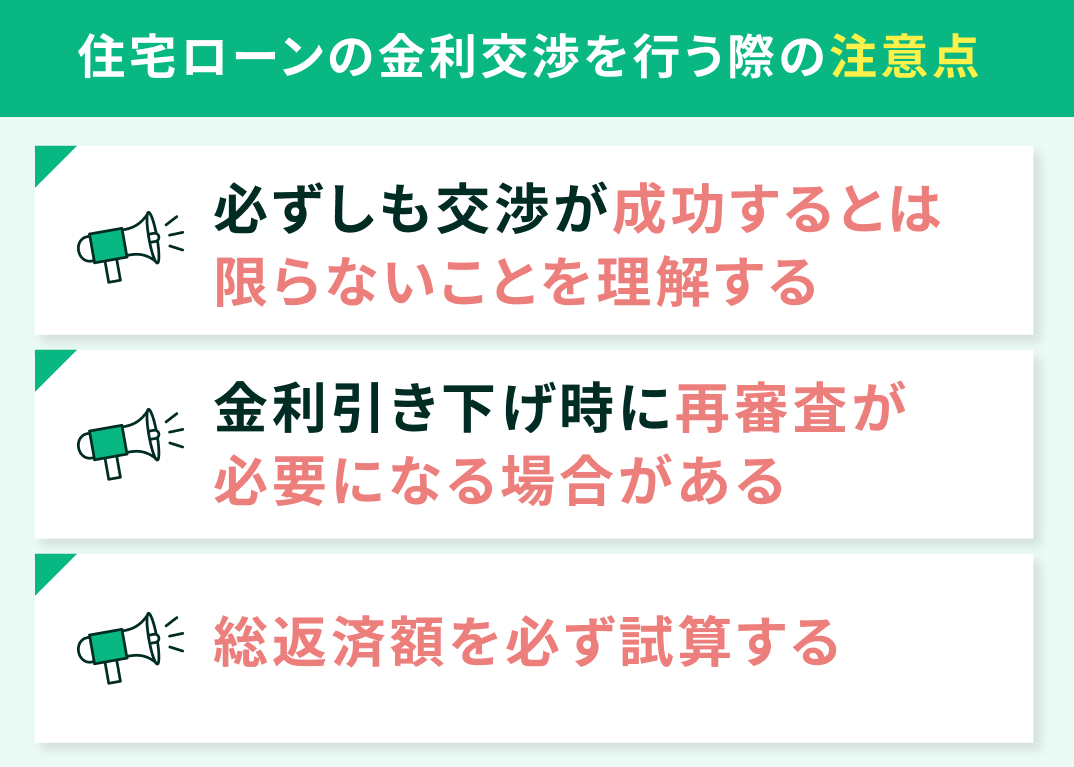

住宅ローンの金利交渉を行う際の注意点

住宅ローンの金利交渉は、返済負担を軽くするための有効な手段ですが、必ずしも思い通りに進むとは限りません。

場合によっては金利を下げるために再審査が必要となり、手間や時間がかかることもあります。また、交渉に成功して金利が下がったとしても、総返済額のシミュレーションを行わなければ、期待したほどの効果が得られないケースもあるでしょう。

こちらでは、金利交渉を行う際に意識しておきたい3つの注意点について解説していきます。

- 必ずしも交渉が成功するとは限らないことを理解する

- 金利引き下げ時に再審査が必要になる場合がある

- 総返済額を必ず試算する

必ずしも交渉が成功するとは限らないことを理解する

住宅ローンの金利交渉は、必ずしも成功するとは限りません。

金融機関の審査基準や社内方針によっては、準備を万端に整えても、金利引き下げが認められない場合があります。そのため「交渉がうまくいかない可能性もある」と理解したうえで、金利交渉に臨むことが重要です。

もし交渉が不調に終わっても、すぐに諦める必要はありません。

他行への借り換えを検討すれば、結果として現在よりも有利な金利に借り換えられる可能性があります。手数料や諸費用はかかりますが、トータルでの返済負担を軽減できるケースもあるので、事前にシミュレーションしておくことをおすすめします。

金利引き下げ時に再審査が必要になる場合がある

住宅ローンの金利交渉に成功したとしても、その場ですぐに条件が変更されるとは限りません。ほとんどの場合、金融機関は金利を下げることによる収益減を補うため、借り手の返済能力を再確認します。

再審査では、現在の年収や勤続年数、他のローンの状況、これまでの返済履歴が厳しくチェックされます。特に、延滞がなく安定した返済実績は大きなプラス材料となります。しかし、転職したばかりで勤続年数が短い、収入が減少しているといった状況では、希望通りの結果にならない可能性も考慮に入れておきましょう。

総返済額を必ず試算する

住宅ローンの金利交渉では、提示された条件だけでなく、総返済額を必ず確認することが大切です。毎月の返済額が減るとお得に感じやすいですが、手数料や期間延長で最終的な負担が増えることもあるからです。

特に気を付けたいのが、固定金利や当初固定金利型を提案されたケースです。当初は金利が低くても、一定期間後に大幅に上がる可能性があります。結果として、変動金利より総返済額が高くなるケースも少なくありません。将来的な負担をシミュレーションしておきましょう。

【まとめ】住宅ローンの金利交渉で困ったら、迷わずFPに相談しよう

本記事では、住宅ローンの金利交渉を成功させるための実践的なポイントを解説しました。他行の仮審査結果を活用する方法や、自身の返済状況を整理して信用力をアピールする方法、金融機関の決算期を狙うなど、様々なアプローチがあります。

しかし、これらの方法を用いても必ずしも金利引き下げが成功するとは限りません。金融機関の審査基準や社内方針によっては、交渉がうまくいかないケースも十分に考えられます。

そのため、交渉に失敗するリスクを理解し、事前にシミュレーションを行いながら慎重に進めることが大切です。