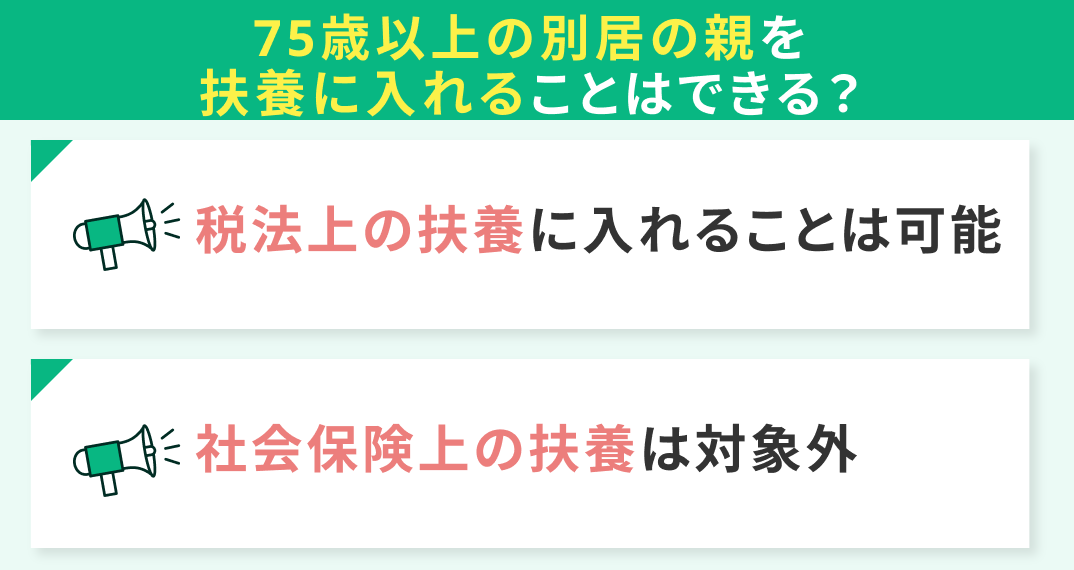

- 結論として、75歳以上の別居している親を扶養に入れることはできます。ただし、入れられるのは「税法上の扶養」のみであり「社会保険上の扶養」は対象外です。

75歳以上の別居している親を扶養に入れることは可能です。ただし、扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあり、75歳以上の別居の親は「税法上の扶養」にのみ入れられます。また、扶養に入れるためには条件や必要な手続きもあるため、よく確認しましょう。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 75歳以上の別居の親を扶養に入れることはできる?

- 「税法上の扶養」に入れることは可能

- 「社会保険上の扶養」は対象外

- 「うちの親も対象?」と迷ったら、まずはFPに相談を

- 75歳以上の別居の親を扶養に入れるための条件・手続き

- 「生計を一にしている」と認められること

- 親の収入が一定額以下であること

- 年末調整や確定申告の際に手続きを行うこと

- 【実際どう?】別居の親と扶養に関するアンケート調査を実施

- 現在、別居している親を「扶養に入れている」または「検討したこと」はありますか?

- 「扶養に入れている」を選んだ人は、その理由やきっかけを教えてください

- 親を扶養に入れることを検討する際、最も不安に感じることは何ですか?

- 親への支援(仕送り・生活費負担)はどのように行っていますか?

- 【まとめ】75歳以上の親の扶養で迷ったら、FPに相談するのが安心

75歳以上の別居の親を扶養に入れることはできる?

75歳以上の別居の親を扶養に入れることはできます。

ただし、入れられるのは「税法上の扶養」だけであり「社会保険上の扶養」には入れられません。

扶養には大きく「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2つがあり、それぞれ仕組みが異なります。

ここでは、それぞれの扶養について、特徴や違いをみていきましょう。

「税法上の扶養」に入れることは可能

75歳以上の別居の親は「税法上の扶養」に入れることは可能です。

税法上の扶養とは、簡単にいうと「家族を養っている人の税負担を軽くする」制度のことです。

つまり、75歳以上の別居の親を税法上の扶養に入れると、扶養に入れた人(子)が支払うべき税金が安くなります。

具体的には「扶養控除」という控除が適用され、次の表のように、対象となる区分に応じて一定の金額が控除されます。

| 区分 | 控除額 |

|---|---|

| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 |

| 老人扶養親族(同居老親以外) | 48万円 |

※参照:国税庁「家族と税」

ここで注目すべきなのが、親と同居しているか別居しているかで控除額が異なる点です。

親と同居しているほうが控除額が大きく、税金は少し安くなります。

とはいえ、75歳以上の別居している親を税法上の扶養に入れることで、税金が安くなることは間違いありません。

「社会保険上の扶養」は対象外

75歳以上の親を「社会保険上の扶養」に入れることはできません。

これは、75歳以上になるとすべての人が自動的に後期高齢者医療制度に移行するためです。

社会保険上の扶養とは、扶養に入っている人は健康保険料を払わなくてよい(会社で働いている人の健康保険に一緒に入れる)制度のことです。

親が75歳未満であれば、条件を満たすことで社会保険上の扶養に入れますが、75歳以上は対象外となります。

後期高齢者医療制度に移行すると、親自身が保険料を支払わなくてはなりません。

そのため、75歳以上の親は、同居・別居に関わらず、社会保険上の扶養に入れることはできないのです。

「うちの親も対象?」と迷ったら、まずはFPに相談を

75歳以上の別居の親は、税法上の扶養に入れることはできますが、社会保険上の扶養に入れることはできません。

税法上の扶養に入れるためにはいくつか条件がありますが、自分の親が対象なのかよくわからない人も少なくないでしょう。

自分の親も扶養の対象なのかどうか迷ったら、まずはお金のプロであるFPに相談するのがおすすめです。

累計相談実績10万件以上を誇るマネーキャリアでは、厳選された実績豊富なFPに無料で相談ができます。

親を扶養に入れることをはじめ、お金に関することならなんでも無料で相談できるので、ぜひご活用ください。

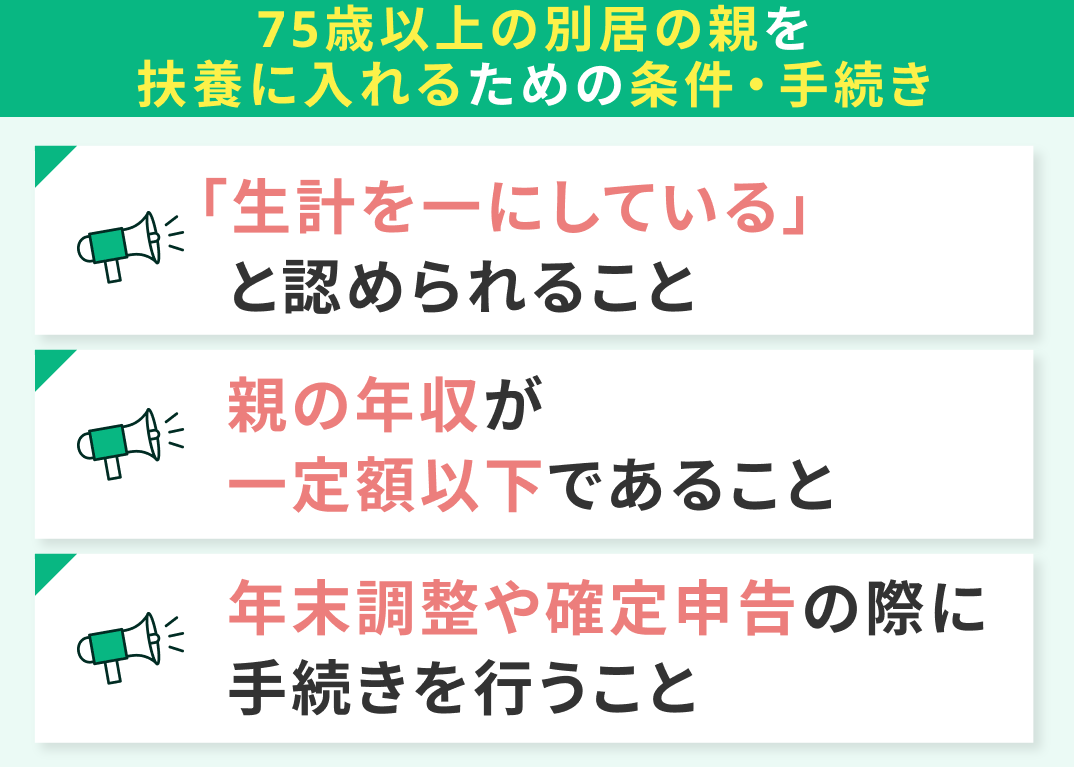

75歳以上の別居の親を扶養に入れるための条件・手続き

75歳以上の別居の親は、税法上の扶養に入れることはできます。

ここでは、扶養に入れるための条件や必要な手続きについて解説します。

「生計を一にしている」と認められること

75歳以上の別居の親を扶養に入れるための条件の一つとして「生計を一にしている」と認められることが挙げられます。

生計を一にするとは、つまりは共通の資金で生活をしているということです。

国税庁の見解によると、たとえ親と別居していたとしても、余暇には起居を共にすることを常例としていたり、常に生活費や療養費などを送金していたりすると「生計を一にする」として取り扱われます。

例えば、次のような状態であれば、認められやすいでしょう。

- 親の生活費を定期的に送金している

- 入院している親の入院費を支払っている

- 休みの日には定期的に親のもとに帰って一緒に生活している

親の収入が一定額以下であること

75歳以上の別居の親を扶養にいれるためには、親の収入が一定額以下であることが必要です。

具体的には、合計所得金額が58万円以下でなければなりません。

これは、親の収入が年金のみの場合、年収168万円以下(65歳以上)が目安です。

仮に年金以外に収入があったとしても、年間の合計所得金額が58万円以下になっていれば問題ありません。

また、親が個人事業主の事業専従者でない必要もあります。

例えば、兄弟が自営業(例えば酒屋など)を営んでおり、親がその手伝いをして給与を受け取っている場合は、扶養に入れることはできません。

年末調整や確定申告の際に手続きを行うこと

75歳以上の別居の親を扶養に入れるために、年末調整や確定申告の際に手続きを行う必要があります。

給与所得者の場合は、年末調整の時期に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出します。

記入項目は、親の名前や住所、所得の見積額などです。

また、年末調整のタイミングで手続きできなかった場合や自営業者の場合は、確定申告の際に必要事項を記入して申告しましょう。

確定申告書の第一表「扶養控除」の欄に控除額を記入し、第二表に親の名前やマイナンバーなどを記入します。

【実際どう?】別居の親と扶養に関するアンケート調査を実施

実際に、親と別居している人を対象に、別居の親と扶養に関するアンケート調査を実施しました。

実際に親と別居している人たちのリアルな声が集まりました。

現在親と別居していて扶養に入れるべきか考えている人は、ぜひ参考にしてみてください。

※2025年11月18日~2025年11月20日時点での当編集部独自調査による

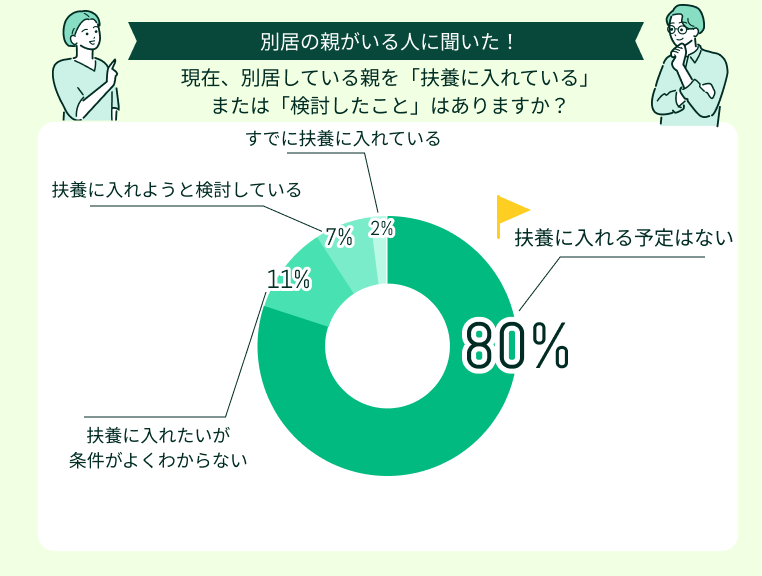

現在、別居している親を「扶養に入れている」または「検討したこと」はありますか?

現在、別居している親を扶養に入れている(もしくは検討したことがある)かどうか聞いたところ、圧倒的に「扶養に入れる予定はない」という回答が多く、割合は80%でした。

すでに扶養に入れている人は2%とごくわずかで、扶養に入れようとしている人も多くはないようです。

もちろん扶養について理解したうえで入れていない人もいると思いますが、扶養に関する正しい知識が世間に広まっていない可能性があるほか、手続きが面倒でやりたくないという人もいるかもしれません。

「扶養に入れている」を選んだ人は、その理由やきっかけを教えてください

「すでに扶養に入れている(税法上のみ or 両方)」を選んだ人に、扶養に入れた理由やきっかけを聞いてみました。

すると「親が年金だけでは生活が難しい」という回答が目立ち、専門家に相談のうえ扶養に入れた人もいるようです。

また「親がまだ働けるから」という理由で扶養に入れない人も多いようで、扶養に入れるかどうかは親の健康状態なども考える必要があるでしょう。

親を扶養に入れることを検討する際、最も不安に感じることは何ですか?

親を扶養に入れることを検討する際、最も不安に感じることも聞きました。

親と別居している人たちのリアルな声を確認してみてください。

50代男性

手続きと兄弟間のやり取り

40代女性

必要なお金がどうなるか不安

扶養に入れると支払う税金など、かかるお金がどう変わるのか不安に感じます。

60代女性

別居のため問題にならないか不安

制度上、同居していないのに扶養にいれて違反にならないか不安

50代女性

自分にどんな義務や責任がかかるのか

自分にどれくらいの義務や責任が発生するのか、扶養に入れることで新たに発生する金銭的負担はあるのかなどが気になり少し不安に感じるところです。

40代女性

家計の不安

自分達の家計が崩れないかが一番の不安です。税制上のメリットだけでなくて、社会保険や介護の負担がどう変わるのかも分かり辛くて、判断が難しいと感じます。

親を扶養に入れる際に不安に思うこととしては、金銭的な不安や制度の不透明さに関する声が多く寄せられました。

扶養に入れる=自分の負担が増えるというイメージを抱いている人が多い印象です。

また「同居していないため違反にならないか不安」との声もあり、制度への理解があまり広がっていないともいえます。

親への支援(仕送り・生活費負担)はどのように行っていますか?

アンケートでは、別居の親がいる人に、親への支援をどうしているかも聞いています。

実際に親と別居している人たちがどのように親を支援しているか、ぜひ参考にしてみてください。

40代男性

まだ支援していない

まだ働いているので、特に支援はしていない。今後考えなくては。

60代女性

お金ではなく労働力で支援

定期的に訪問し金銭ではなく労働力を提供している、仕送りや生活費の負担はなし。ただし買い物に使う金額はこちらで支払っています

50代女性

特別な日に食品での支援

お歳暮やお中元、誕生日には食品を送っているが、それ以外は何もしていない

50代男性

毎月一定額の仕送り

毎月一定額を仕送りし、必要に応じて生活費や医療費の負担をしています。

「支援していない」「ほとんど支援していない」という回答が多く目立ちました。

なかには定期的に支援をしている人もいますが、数としては多くありません。

また、不定期的に支援したり、金銭ではなく食品などを送ったりしている人もいるようです。

【まとめ】75歳以上の親の扶養で迷ったら、FPに相談するのが安心

75歳以上の別居している親を扶養に入れることはできます。

ただし、75歳以上の場合、入れられるのは「税法上の扶養」のみで「社会保険上の扶養」は対象外です。

75歳以上の親を扶養に入れるには、次のような条件や手続きがあります。

- 「生計を一にしている」と認められること

- 親の収入が一定額以下であること

- 年末調整や確定申告の際に手続きを行うこと

手続きの煩雑さ。兄弟間の連絡。