- 父子家庭になったばかりで、どんな手当が受給できるか分からず、所得制限についても詳しく知りたい人

- 現在父子家庭で手当を受給中だが、転職や収入変動により所得制限を超えてしまう可能性があり、対策を知りたい人

- 父子家庭として子育てと仕事を両立しながら、手当を含めた家計管理や将来の教育費準備に不安を感じている人

内容をまとめると

- 父子家庭が使える手当には児童扶養手当や児童手当などがあり、それぞれ違う所得の上限が決められているため、自分の所得でどの手当が受給できるかを正しく知る必要がある

- 控除をうまく使えば手当を受給できるようになったり、受給額が増えたりする場合がある

- 父子家庭のお金の管理では手当も含めて将来のお金の計画を立てる必要があり、お金の専門家に相談すると安心して計画を立てやすくなる

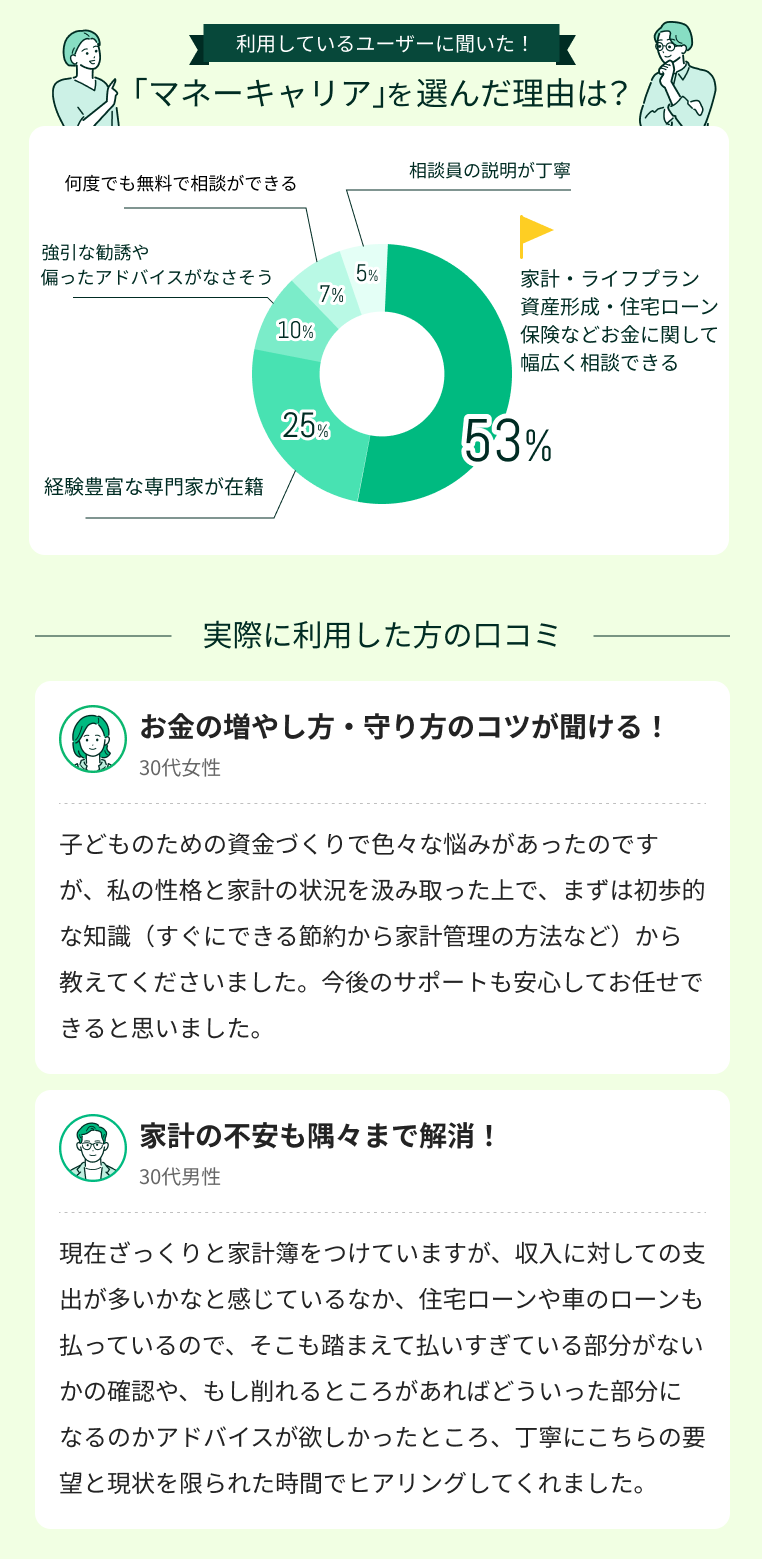

- お金の専門家であるファイナンシャルプランナーが在籍するマネーキャリアなら、相談した人の98.6%が満足しており、父子家庭の家計の見直しから教育費の準備まで何度でも無料で相談できるためおすすめ

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

父子家庭が受給できる手当の所得制限

父子家庭で受けられる手当にはそれぞれ所得制限が設けられているため、所得制限の額を意識しておく必要があります。

父子家庭で受けられる代表的な手当と、その所得制限を表にまとめました。比較のために子どもが1人の場合でまとめています。

| 全額支給される所得額 | 一部支給される所得額 | |

|---|---|---|

| 児童扶養手当 | 107万円未満 | 246万円未満 |

| 児童手当 | 所得制限なし (ただし高所得者特例給付には所得上限限度額あり) | - |

| 特別児童扶養手当 | ※最新の所得制限額については 自治体にご確認ください | - |

| 障害児福祉手当 | 404.1万円未満 | - |

父子家庭が利用できる支援制度の所得制限

父子家庭で受けられる支援制度にもそれぞれ所得制限が設けられている場合があります。手当と同様にある程度意識しておく必要があります。

父子家庭で受けられる代表的な支援制度の所得制限をまとめました。同様に比較のために子どもが1人の場合でまとめています。

| 所得制限額 | 内容 | |

|---|---|---|

| 住宅手当制度 | 住民税非課税世帯や均等割のみの世帯 | 民間賃貸に住むひとり親家庭に対する助成 |

| 医療費助成制度 | 所得制限が設けられている場合がある | ひとり親本人と子供の医療費助成 |

| 就学援助制度 | 住民税非課税世帯や均等割のみの世帯 | 給食費、学用品費、修学旅行費などを助成 |

| 保育料減免制度 | 住民税課税世帯が対象 | 認可保育園やこども園の保育料を助成 |

| 自治体独自支援制度 | 児童扶養手当の所得制限と同水準 | 入学祝金や通学定期の補助など |

それぞれの支援制度の所得制限は住民税非課税世帯や、それに近い世帯のみとされているため、地方自治体や子どもの人数によって異なりますが、所得制限はおよそ100~130万円程度になります。

所得は収入から各種の控除などを引いた額ですので、収入では200万円程度になる可能性が高いですが、利用できる控除にもよるため、詳しくはお金のプロに相談してみるのがおすすめです。

父子家庭手当の所得制限の計算方法

父子家庭で受けられる手当や支援制度の所得制限を把握できていても、肝心の自分の所得がどの程度になるかわからないという方は多いです。

所得は実際の収入から各種控除などを引いた金額ですが、どの控除が使えるかは家庭によって異なります。

会社員であれば年収から各種の控除を引いた金額、自営業であれば売上から経費と各種の控除を引いた金額が所得額になります。

父子家庭で受けられる主な控除は以下の通りです。

- 基礎控除:一律48万円

- ひとり親控除:一律35万円(所得制限あり)

- 扶養控除:16歳以上の子どもを扶養している場合に該当

- 社会保険料控除:支払った金額がそのまま控除額

所得制限で手当が減額・停止された場合の対処法

所得制限がある手当や支援制度は、収入が上がってしまうことで減額や停止されてしまうケースがあります。

ほとんどの制度が前年の所得で計算されていますが、計算上では問題ないと判断できる場合は現況届や収入申立てで再計算を依頼してみるのも一つの手です。

また、自営業の場合は確定申告で利用できる控除を正しく反映していなかった可能性もあるため、再確認してみましょう。

現実的には一度減額・停止されてしまった場合はすぐに戻らない可能性が高いため、その他の支援制度が活用できないか調べてみましょう。

所属する地方自治体の子育て支援課や生活福祉課に相談すれば臨時給付や無利子の生活福祉支援金貸付などを受けられる場合もあります。

父子家庭の手当の申請について

父子家庭で受けられる手当や支援制度は、その制度によって申請する窓口や必要な書類などが異なります。

ただし、ある程度共通する部分も多いため、ここでは基本的な流れについて詳しく解説していきます。

ただし、地方自治体によっては窓口自体が異なる場合もあるため、まずは所属する地方自治体の子育て支援課や福祉課に相談してみるのがおすすめです。

申請窓口と手続きの流れ

父子家庭で受けられる手当や支援のうち、申請が必要なもののほとんどは市区町村の役所にある子育て支援課や福祉課で申請します。

役所によっては児童家庭課や児童福祉課など名称が異なる場合もありますが、役所に連絡すればどこに連絡すればいいのか教えてもらえます。

該当する課の窓口で申請書または申込書を提出する必要がありますが、他にも必要な書類はいくつかあります。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。

- 申請書(申込書)

- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

- 健康保険証

- 所得証明書

所得証明書の取得方法

父子家庭で受けられる手当や支援の申請に必要な書類のうち、あまり馴染みのない書類が所得証明書でしょう。

所得証明書は基本的に「前年の所得」を証明するために必要な書類で、所得制限のある手当や支援を受ける場合に必要です。

所得証明書は市区町村の役所にある市民課や税務課などの窓口で申請できます。本人確認書類・印鑑・手数料が必要ですが、手数料は大体200~500円程度です。

マイナンバーカードがあればオンラインでも申請でき、郵送またはコンビニエンスストアで交付してもらえる場合もあります。

詳しくは所属する地方自治体の市区町村の役所で確認してみましょう。

現況届の提出と更新手続き

現況届は児童扶養手当や一部の支援制度を申請する場合に必要な書類で、子どもや父子家庭の状況が前年と変わっていないかを確認するための書類です。

年1回の提出が基本で、誕生日月や年度明けの4月に提出が必要です。

手当ての更新時などに郵送で書類が届くため、必要事項を記入して必ず提出しましょう。

更新手続きを怠ると、手当が停止されてしまったり、場合によっては受給権自体がなくなってしまう可能性があるため注意が必要です。

父子家庭 手当 所得制限に関するよくある質問

父子家庭で受けられる手当や支援の所得制限に関してよくある質問をまとめました。

所得制限の影響で手当や支援を受けられなくなってしまう可能性を不安に感じている質問が多い傾向でした。

その中でもとくに多かった質問に関して詳しく解説します。

月収20万円で児童扶養手当は受給できる?

月収20万円で子ども1人の父子家庭の場合、控除等の条件によっては児童扶養手当を受けられる可能性があります。

月収20万円の場合は年収240~260万円程度のケースが多く、給与所得控除やひとり親控除などの控除を最大限に活用すれば控除合計は200万円程度になります。

児童扶養手当の所得制限限度額は多くの自治体で107万円未満と設定されているため、全額受給が可能です。

ただし、控除や所得制限に関しては家庭の状況や自治体によっても異なるため、事前に調べておくのがおすすめです。

転職で収入が変わった場合の手続きは?

転職で収入が変わった場合は、収入が変わった翌月以降でできるだけ早めに市区町村の役所にある子育て支援課や福祉課に連絡しましょう。

その際には新しい職場での給与明細書や、前の職場の源泉徴収票や離職票が必要です。

収入が増えた場合は手当や支援が減額されたり停止される可能性がありますが、申告せずに不正受給をしつづけると過払い返還を求められる可能性があるので注意しましょう。

同居している祖父母の収入も影響する?

児童扶養手当やひとり親家庭医療費助成は原則として同居している祖父母(父親にとっての両親)の収入はカウントされません。

ただし、自治体独自の支援制度の中には祖父母の収入も含めた世帯収入で判定されるものもあります。

また、祖父母を扶養に入れている場合は、控除額が増えて支援を受けやすくなる可能性がありますが、祖父母自身の所得税や年金に影響する可能性もあるため、FPなどのお金の専門家に相談してみるのがおすすめです。

父子家庭でやりくりが苦しいときのおすすめの相談先は?

父子家庭の場合、母子家庭よりも金銭的には余裕があるケースが多いですが、収入が多いために手当や支援制度をフル活用できない可能性があります。

所得制限額をみると適用されないと思ってしまう人もいますが、所得制限は「収入」ではなく収入から控除などを引いた「所得」で計算するため、実際は適用範囲内に収まる父子家庭は多いです。

また、手当や支援制度が受けられても、収入や家計状況によっては生活は苦しいままという可能性はあるため、できるだけ家計の無駄を省き、節約していくのが重要です。

将来に向けての教育費や自分の老後資金を貯められるかで不安を感じている場合は、累計相談件数が10万件を超えているマネーキャリアのような無料相談窓口を活用してみましょう。

相談満足度は98.6%と高く、全員がFP資格を保有しているので、あなたの家計状況にあった適切な節約方法や貯金方法を中立的な立場からアドバイスしてくれます。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 父子家庭が利用できる手当や支援制度について詳しくアドバイスしてもらえる

- 申請に必要な書類や注意点などを教えてもらえるだけでなく、家計のバランスや節約のコツまで教えてもらえる

- オンライン相談が可能なので、忙しい方でも相談がしやすい

父子家庭が利用できる手当や支援の所得制限についてのまとめ

本記事では父子家庭で利用できる手当や支援制度を受けられる所得制限額や、自分が所得制限に引っかかってしまわないか確認するための計算方法について詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 父子家庭で受けられる手当や支援制度には所得制限が設けられているものがあり、所得によっては手当を減額されたり、手当が打ち切られてしまう場合がある

- 所得制限額は収入ではなく、収入から経費や控除を引いた「所得」で判定される

- 申請が不要なものもあるが、申請が必要な場合は市町村の子育て支援課などで必要書類をそろえて申請する

- 収入が増えると手当や支援を打ち切られてしまう場合もあるため、働き方を調整したり、控除を最大限活用するのが重要

- 活用できる制度や、現在の家計状況で悩んでいる場合は市町村の子育て支援課だけでなく、無料FP相談などを活用するのもおすすめ