国民健康保険料と後期高齢者医療保険料はどちらが高いのでしょうか?2つの保険は計算方法が違うので単純な比較は難しいですが、国民健康保険が高いケースが多いとされています。後期高齢者医療保険は所得が低い方には軽減措置があるため、本記事で詳しく紹介します。

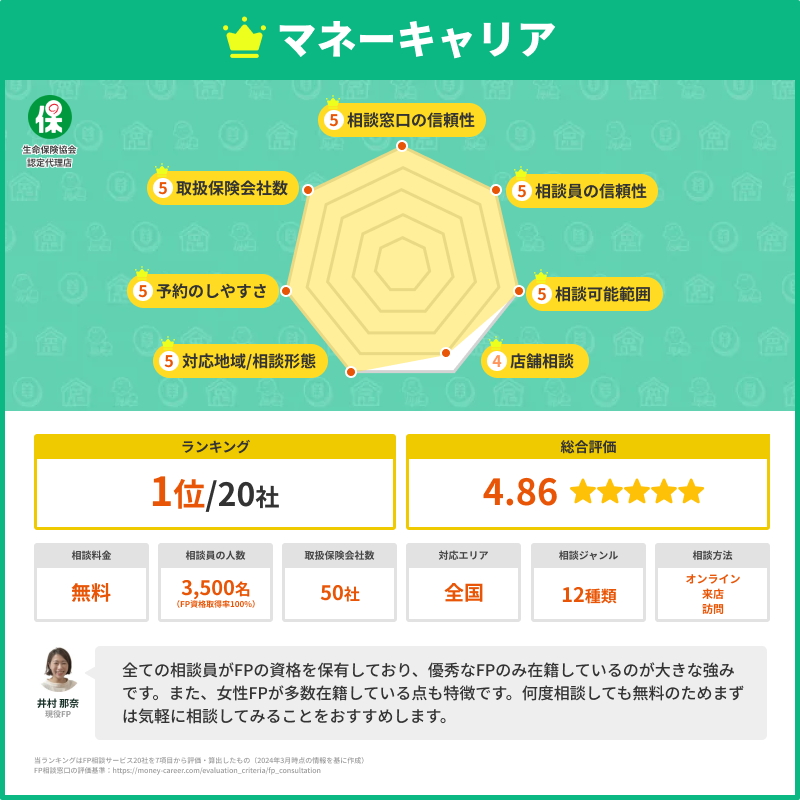

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料はどちらが高い?

- 【結論】“国民健康保険”の方が高くなるケースが多い

- 後期高齢者医療保険料が高くなりやすいケースは?

- 「保険料が高すぎる」と感じたら、早めにFPに相談しよう

- 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の計算方法の違い

- 国民健康保険:所得割+均等割+平等割

- 後期高齢者医療保険料:均等割+所得割(軽減あり)

- 【実際どう?】後期高齢者医療制度についてのアンケートを実施

- 現在加入している医療保険制度を教えてください

- 75歳以降の後期高齢者医療制度への切り替えについて、どの程度理解していますか?

- 75歳以降の保険料が「今より高くなる・安くなる」どちらだと思いますか?

- 切り替えにあたり、どのような点に不安がありますか?

- 【まとめ】保険料の負担は人によって違う|不安があればFPに相談を

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料はどちらが高い?

年齢や所得の状況によって、医療保険の負担は大きく変わります。国民健康保険と後期高齢者医療保険の2つは保険料算出の方法が違うため、単純な比較は難しいものです。

しかし、一般的には「国民健康保険のほうが高い」と言われる一方で、後期高齢者医療制度へ移行すると保険料が下がる人もいれば、逆に負担が増える人もいます。

なぜ人によって違うのかは、保険料の計算方法と所得の扱われ方にあります。ここからは、国民健康保険と後期高齢者医療保険のどちらが高くなりやすいのかを、仕組みの違いを踏まえて詳しく見ていきましょう。

【結論】“国民健康保険”の方が高くなるケースが多い

家計によって異なりますが、「国民健康保険」の方が高くなる傾向があります。

<国民健康保険が高くなる原因>

- 扶養制度がない

- 自営業で所得が高い

- 世帯人数が多いと均等割が増える

以下の表では、2人世帯 (世帯主:年金収入208万円、世帯員:所得0円、北海道札幌市の場合)を例に、2つの保険料の差を比較しました。

| 比較項目 | 国民健康保険料 (世帯合計) | 後期高齢者医療保険料 (世帯主) | 後期高齢者医療保険料 (世帯員) |

|---|---|---|---|

| 均等割 | 33,472円 | 34,514円 | 34,514円 |

| 所得割 | 64,176円 | 52,965円 | 0円 |

| 平等割 | 26,368円 | なし | なし |

| 保険料 | 124,010円 | 87,400円 | 34,500円 |

※参照:後期高齢者医療保険料と国民健康保険料(税)との比較|厚生労働省

後期高齢者医療保険料は世帯主と世帯員合わせた金額となるため、世帯全体で121,900円となります。

国民健康保険は世帯単位で保険料を計算する仕組みのため、世帯の人数や所得が保険料に反映されやすく、結果として負担が大きくなりやすいのです。

「所得割」は世帯の加入者全員の所得を合算して計算されます。現役世代や所得のある家族が同じ世帯にいる場合、その分所得割も増えることになり、世帯全体の保険料が大きくなります。

後期高齢者医療保険料が高くなりやすいケースは?

一般的には、国民健康保険の保険料が高くなりやすいですが、後期高齢者医療保険料が高くなるケースもあります。

後期高齢者医療保険料は「本人の所得のみ」を基準に計算されます。そのため、同じ世帯に高所得の家族がいても、その家族の収入が保険料へ影響することはありません。

反対に、本人に以下のような所得があると保険料が上がる可能性があります。

- 年金以外に収入がある

- 所得が高い

- 一時的に高額な収入があった

「保険料が高すぎる」と感じたら、早めにFPに相談しよう

- 保険料の個別シミュレーション

- 軽減措置の適用可能性の確認

- 年金や税金とのバランスまで踏まえた老後の家計診断

- 家計の見直しなど

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の計算方法の違い

国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は計算方法が異なります。

国民健康保険は世帯単位で保険料を計算します。

- 所得割+均等割+平等割

後期高齢者医療保険は個人の所得に基づいて計算され、国民健康保険にある平等割(世帯ごとの定額)がありません。

- 均等割+所得割(軽減あり)

国民健康保険:所得割+均等割+平等割

国民健康保険は、世帯ごとに保険料が計算されます。

<所得割:前年度の所得にかかるもの>

世帯の加入者全員の前年中の所得(給与・年金など)に応じて計算されます。所得が高いほど保険料が高くなります。

<均等割:加入者1人ごとにかかるもの(子ども含む)>

世帯の加入者一人ひとりに対して定額です。加入者が2人であれば2倍、3人であれば3倍になります。

<平等割:1世帯にごとにかかるもの>

国民健康保険の加入者の人数にかかわらず、1世帯あたり定額で課されます。

40歳〜64歳の加入者がいる場合、介護保険料もかかります。65歳以上の介護保険料は徴収形態が変わり、国保の保険料とは別に個人で払う必要があります。

後期高齢者医療保険料:均等割+所得割(軽減あり)

後期高齢者医療制度の保険料は、個人単位で計算されます。世帯単位での定額徴収はなく、所得が低い人ほど負担が軽くなる仕組みです。保険料率は、各都道府県(広域連合)が定める地域ごとに決まります。

- 均等割:個人ごとに定額でかかります。

所得が低い場合には軽減措置※1があり、年額はおおむね50,389円※2です。 - 所得割:加入者本人の所得に応じてかかります。

全国平均では10.21%※2の範囲で設定され、低所得者や加入前に会社の健康保険の被扶養者だった人は軽減措置が適用され、負担を抑えられます。

令和7年度の全国平均では、被保険者1人あたりの月額は7,192円(年額86,306円)※2の見込みです。

【実際どう?】後期高齢者医療制度についてのアンケートを実施

60歳~74歳の人を対象に、後期高齢者医療制度についてのアンケートを実施しました。

75歳で切り替わる予定の後期高齢者医療保険についてどの程度理解しているか、どんな不安があるか、自身と比べてみて下さい。

※2025年11月14日~2025年11月17日時点での当編集部独自調査による

※回答内容は調査当時の個人の意見や状況に基づいています。

※保険制度は変更される可能性があり、最新の情報とは異なる場合があります

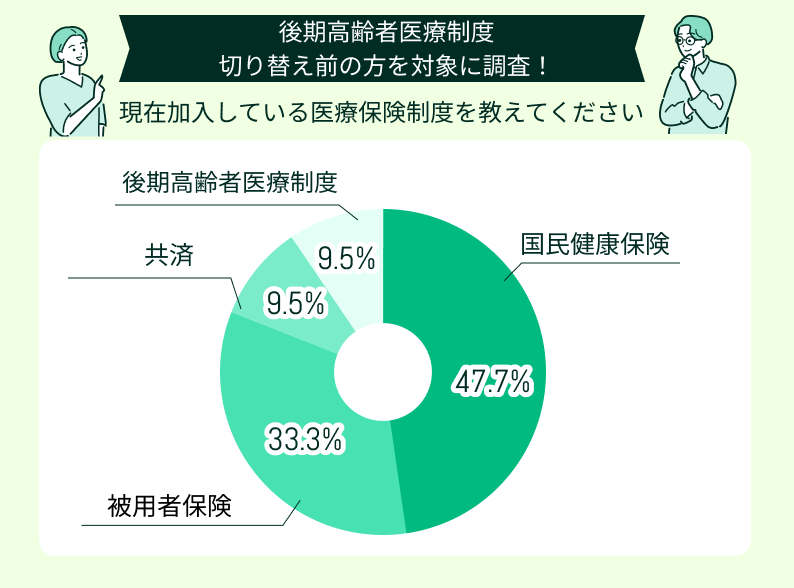

現在加入している医療保険制度を教えてください

60歳~74歳までの人が現在加入している医療保険は、国民健康保険とそれ以外がほぼ同じ割合になりました。半数程度の人がまだ勤務先の保険に加入、または任意継続をしていることがうかがわれます。

後期高齢者医療保険は原則として、75歳以上の人が対象となります。一定の障がいのある65歳以上75歳未満の方のうち、後期高齢者広域連合の認定を受けた方も対象となります。

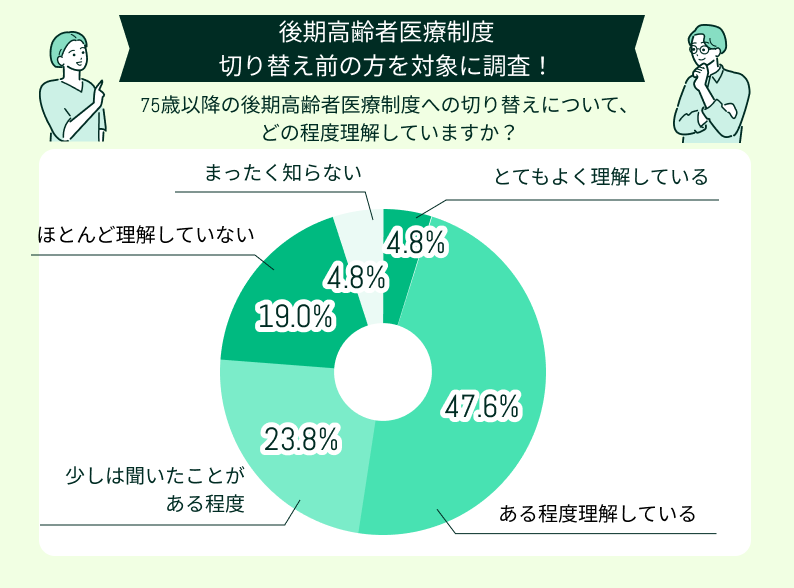

75歳以降の後期高齢者医療制度への切り替えについて、どの程度理解していますか?

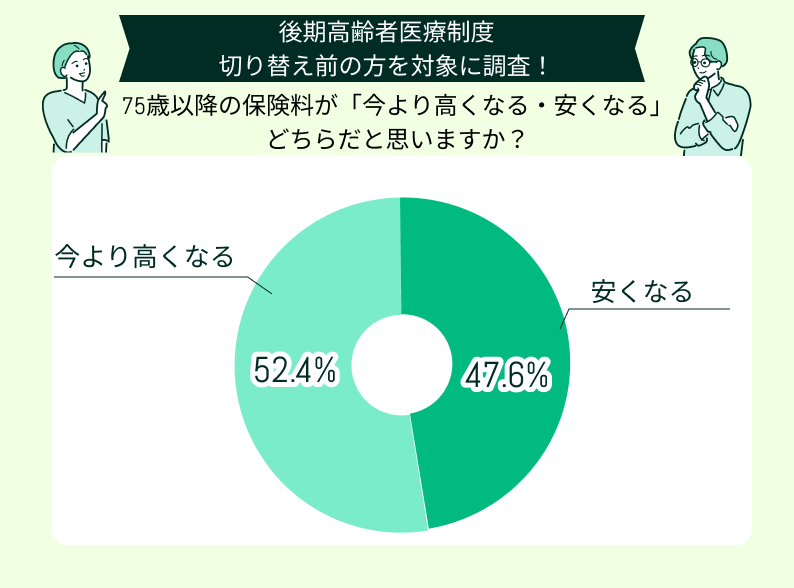

75歳以降の保険料が「今より高くなる・安くなる」どちらだと思いますか?

75歳以降の保険料が今より高くなると思うか、安くなると思うかの2択の質問は拮抗した結果になりました。75歳以降の後期高齢者医療保険料が今よりも高くなると考えている方がわずかに多い結果です。

後期高齢者医療にかかる費用の財源は、現役世代を含む社会全体で支え合う仕組みです。保険料率は2年ごと※1に見直され、高齢化と現役世代の減少により、医療費全体が増加し、現役世代の負担が増え続けている傾向にあります。

そのため、上記のような結果に至ったと思われます。

切り替えにあたり、どのような点に不安がありますか?

75歳になると、健康保険料の計算方法が個人ごとになります。

今まで保険料の負担がなかった人でも、75歳を迎えると扶養から外れ、保険料の支払いが発生します。そのため、家族の扶養に入っていた人にとっては、新たに保険料が必要になることを不安に感じる場合もあります。

ここからは、切り替えにあたって実際にどのような不安の声があったのか、回答の中から紹介していきます。

60代女性

医療費が3割負担にならないか不安

後期高齢者医療制度についてはある程度理解しています。現在は社会保険に加入していますが、75歳になると保険料は安くなるだろうと考えています。一方で、75歳以降は年金収入だけになるため生活が大変になることも予想しており、医療費の負担が増えることが心配です。

70代男性

保険料は上がっても仕方がない

60代男性

低収入になり軽減措置が受けられるか心配

60代女性

自分が75歳になった時のことが予想できない

60代女性

重い病気の時に自己負担が増えるのが心配

【まとめ】保険料の負担は人によって違う|不安があればFPに相談を

公的健康保険は強制加入であり、通院や入院でいつでも医療が受けられるのは、ありがたい制度です。しかし健康保険料は一生負担する必要があります。

収入が少なくても保険料は納めなければなりません。そのため、老後のライフプランに不安があれば、FPに相談してみましょう。

なかでもマネーキャリアのFPは、一人ひとりのライフプラン、今後のライフイベントを見据えた提案が可能です。

事前に専門家のプロフィール・口コミ・経歴が確認できるため、どんな専門家が担当してくれるかがわかって安心です。マネーキャリアのFP相談で疑問と不安を解消する第一歩を踏み出しましょう。