「母子家庭だと年収いくらまでなら住民税がかからないの?」

「今受けられる支援を知りたいけれど、この先ずっと子どもを育てていけるか心配」

と悩んでいませんか。

母子家庭で非課税世帯の基準や支援制度を調べているものの、子どもの教育費や将来への漠然とした不安を抱えている状況で困っている方も多いのではないでしょうか。

今回は母子家庭が非課税世帯になる年収の目安や、利用できる支援制度、将来に向けた家計の考え方などをわかりやすく紹介します。

この記事を読めば、すぐに使える制度がしっかりと把握でき、子どもの成長に合わせた無理のない家計プランを立てる方法がわかります。

- シングルマザーとして働きながら、住民税の非課税基準や税制優遇について正確な情報を知りたいと考えている人

- 母子家庭で家計のやりくりに不安を感じており、利用できる減免制度や支援制度を詳しく調べたいと思っている人

- 現在の収入が非課税範囲内かどうか判断に迷っており、将来の教育費や老後資金も含めて総合的な家計相談を検討している人

内容をまとめると

- 母子家庭では年収204万円以下で住民税が非課税になるが、子供の人数によって限度額が変わるため、自分の家庭に合った基準を知って働き方を考えることが大切

- 非課税世帯になると国民年金の免除や国民健康保険の減額、保育料の軽減など多くの支援制度が使えるようになり、毎月の家計負担をかなり減らせる

- 母子家庭では今の収入を維持するだけでなく、子どもの教育費や自分の老後資金も準備する必要があるため、お金の専門家に相談して総合的に計画を立てるのが理想的

- マネーキャリアなら相談満足度98.6%の資格を持った専門家が、家計の見直しから教育資金や老後資金まで母子家庭の悩みに寄り添って何度でも無料でサポートしてくれるのでおすすめ

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 母子家庭で非課税になる世帯年収は204万円以下

- 母子家庭では所得税・住民税で税制優遇が受けられる

- 所得税では35万円の所得税控除を受けられる

- 住民税では世帯年収204万円以下だと非課税の優遇を受けられる

- 母子家庭で住民税が非課税世帯になる条件は地域ごとに異なる

- 【100人のシングルマザーに調査】家計や支援制度についてのアンケート

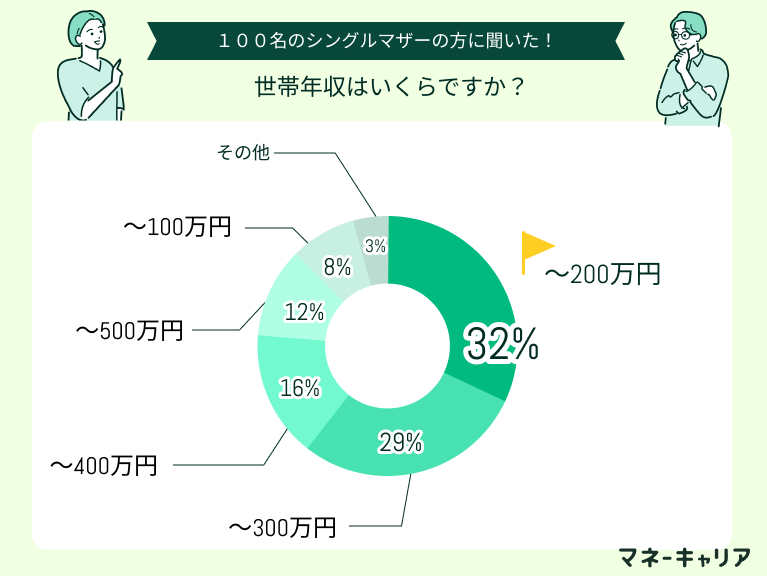

- 世帯年収はいくらですか?

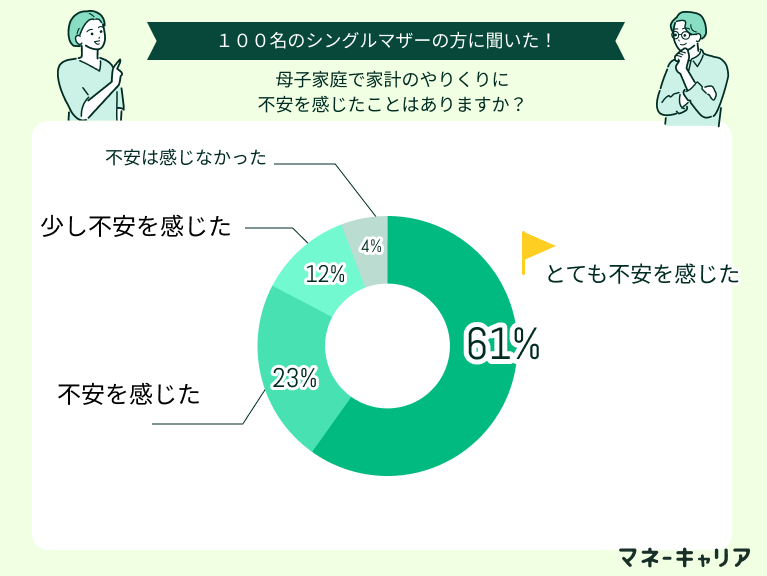

- 母子家庭で家計のやりくりに不安を感じたことはありますか?

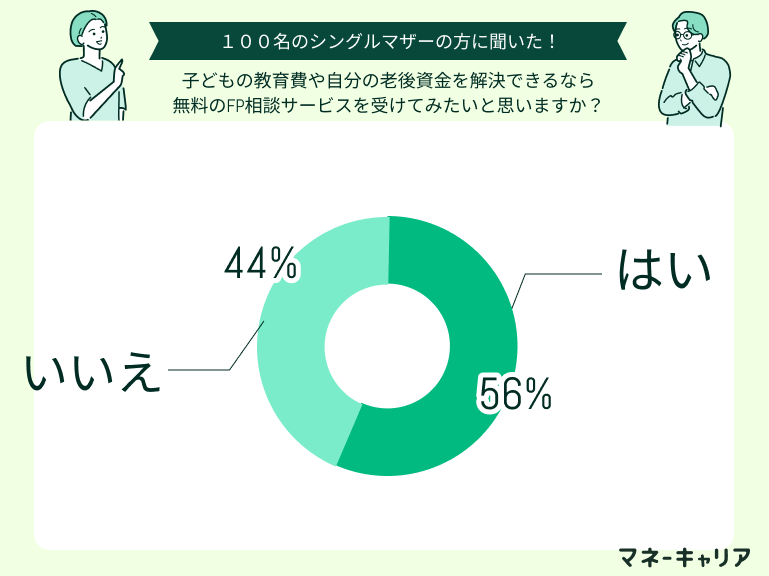

- 子どもの教育費や自分の老後資金を解決できるなら、無料のFP相談サービスを受けてみたいと思いますか?

- 母子家庭で非課税世帯になる年収を子供の人数別に解説

- 子供1人の場合年収204万円以下

- 子供2人の場合年収205万円以下

- 子供3人の場合年収255万円以下

- 母子家庭の収入に不安があるなら専門家(FP)に無料相談がおすすめ

- 母子家庭の非課税世帯が受けられる減免制度

- 国民年金の免除・猶予

- 国民健康保険の減額・免除

- 保育料・進学費用の減額

- 医療費の自己負担額の減額

- 母子家庭の非課税に関するよくある質問(Q&A)

- 住民税の非課税にデメリットはありますか?

- 非課税世帯の子供がアルバイトをするのはいくらまでならいいですか?

- 節税や家計に関する不安を解消するには?

- 母子家庭の非課税制度や減免制度に関するまとめ

母子家庭で非課税になる世帯年収は204万円以下

母子家庭が住民税非課税となるには、世帯年収が204万円以下であることが条件です。

非課税世帯になると、税負担がなくなるだけでなく、社会保険料の減免や医療費助成などの公的支援を受けやすくなります。

非課税世帯の対象となるかどうかは、世帯の状況によって変わります。

特に、子供の人数によって基準が異なります。

また、市区町村によって基準が異なるため、住んでいる地域のルールを確認することが重要です。

詳しくは次の章で解説します。

母子家庭では所得税・住民税で税制優遇が受けられる

母子家庭では所得税・住民税で税制優遇が受けられます。

紹介する内容は以下の3つです。

これらを理解することで、税制優遇を正しく利用しやすくなるので、参考にしてみましょう。

所得税では35万円の所得税控除を受けられる

所得税では、35万円の所得税控除を受けられます。

母子家庭は、"ひとり親控除"として35万円の所得税控除を受けられるからです。

ひとり親控除を受けることで、課税対象の所得が35万円減り、結果として所得税の負担が軽減されます。

その分、手取り収入が増え、家計にゆとりが生まれるでしょう。

住民税では世帯年収204万円以下だと非課税の優遇を受けられる

住民税では、世帯年収204万円以下だと非課税の優遇を受けられます。

給与収入が約204万円以下だと、前年の合計所得金額が135万円以下となり、ひとり親が住民税非課税となる基準を満たすからです。

給与収入204万円以下というのは、給与所得控除を適用し、給与収入から給与所得を算出する際の計算式に基づいています。

計算式は、204万円(給与収入) - 69.2万円(給与所得控除) = 134.8万円(給与所得)です。

そのため、前年1年間(1月〜12月)の給料を204万円以下にしておけば、今年度の住民税が非課税になります。

母子家庭で住民税が非課税世帯になる条件は地域ごとに異なる

母子家庭で住民税が非課税世帯になる条件は、地域ごとに異なります。

これは、住民税の計算方法の一部が、自治体ごとに決められる仕組みだからです。

例えば、群馬県館林市では合計所得が、"(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×28万円 +26.8万円以下"(※1)で非課税となります。

一方、静岡県静岡市では合計所得が"(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)×31.5万円+ 28.9万円以下"(※2)が非課税の基準です。

このように、自治体によって非課税となる所得の基準が異なるため、正確な条件を知るには、お住まいの自治体の公式サイトや役所でするのが確実です。

※1参照:個人住民税(市・県民税)|館林市

※2参照:個人市民税|静岡市

【100人のシングルマザーに調査】家計や支援制度についてのアンケート

シングルマザーとして生活していく上で、家計管理や将来への備えは大きな課題となります。

限られた収入の中で日々の生活費をやりくりしながら、子どもの教育費や自分の老後資金についても考えなければなりません。

今回は100人のシングルマザーの方を対象に、実際の家計状況や将来への不安について詳しく調査しました。

世帯年収はいくらですか?

母子家庭で家計のやりくりに不安を感じたことはありますか?

子どもの教育費や自分の老後資金を解決できるなら、無料のFP相談サービスを受けてみたいと思いますか?

アンケート回答者の実際の意見は以下の通りです。

30代女性

自分に合う方法を知りたい

漠然としたお金の不安を具体的に解決したいと思います。子どもの教育費がいくらかかるのか、奨学金はどれを選ぶべきか、自分の老後資金はどのように準備すればいいのか、といった疑問が常に頭の中によぎっています。インターネットで情報を集めても、それが自分の家庭に当てはまるのか、本当に最適な選択なのかが分からないです。

30代女性

将来のためのお金について相談したい

貯金も給料もありますが、今後の資産形成や学費の捻出を考えると厳しくなるように感じます。資産運用について知識が無いため、教えて頂けると嬉しいです。また日々の生活の中で削るべき出費を知る事が出来たら助かります。

母子家庭で非課税世帯になる年収を子供の人数別に解説

母子家庭で非課税世帯になる年収を、子供の人数別に解説します。

解説する基準は以下のとおりです。

世帯年収の基準を知ることで、自分が非課税対象に該当するか判断しやすくなるため、参考にしてみましょう。

子供1人の場合年収204万円以下

子供1人の場合、年収204万円以下で、住民税が非課税の世帯になります。

これは、住民税の非課税基準が、合計所得135万円以下だからです。

住民税が非課税になる合計所得の基準は、以下の計算式で求められます。

(本人1+同一生計配偶者0+扶養親族数1)×35万円+31万円=101万円以下

しかし、ひとり親には特例が適用され、合計所得が135万円以下までが非課税となります。

子供2人の場合年収205万円以下

子供2人の場合、年収205万円以下で住民税が非課税世帯になります。

これは、住民税が非課税となる基準が、合計所得136万円以下であるためです。

子供が2人いる場合、合計所得136万円以下が非課税の基準となります。

住民税が非課税となる合計所得の基準は、以下の計算式で求められます。

(本人1+同一生計配偶者0+扶養親族数2)×35万円+31万円= 136万円以下

子供3人の場合年収255万円以下

子供3人の場合、年収255万円以下で住民税が非課税になります。

これは、住民税非課税の基準が合計所得171万円以下であるためです。

非課税となる合計所得の基準は、以下の計算式で求められます。

(本人1+同一生計配偶者0+扶養親族数3)×35万円+31万円=171万円以下

この171万円という合計所得は、給与収入に換算すると255万円に相当します。

計算式は、255万円(給与収入)−84万5,000円(給与所得控除)=170万5,000円(合計所得)です。

月収に換算すると、約21万2,000円(255万円÷12ヵ月)となります。

母子家庭の収入に不安があるなら専門家(FP)に無料相談がおすすめ

母子家庭の収入を安定させるためには、税制優遇だけでは不十分です。

母子家庭の収入を安定させるためには、税制優遇だけでは不十分です。母子家庭の非課税世帯が受けられる減免制度

母子家庭の非課税世帯が受けられる減免制度を4つ紹介します。

紹介する制度は以下のとおりです。

これらの制度を活用することで、家計の支出を抑えながら生活に余裕を持たせることができるため、参考にしてみましょう。

国民年金の免除・猶予

国民年金の免除・猶予が受けられます。

国民年金の免除・猶予は、家計の状況に応じて、申請により国民年金保険料の負担を軽減できる制度です。

免除には全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除・納付猶予の5種類があり、所得に応じて適用されます。

免除期間中も、年金の一部が受給資格期間に加算されるため、将来の年金額への影響を最小限に抑えることが可能です。

国民健康保険の減額・免除

国民健康保険の減額・免除が受けられます。

収入が少ないほど保険料負担が軽減される仕組みになっており、前年度の所得に応じて軽減措置が適用されます。

軽減の割合は7割・5割・2割の3段階があり、所得に応じて決まります。

軽減措置を受けることで、医療費負担を抑えながら必要な医療を受けることが可能です。

保育料・進学費用の減額

保育料・進学費用の減額が受けられます。

住民税非課税世帯や低所得世帯は、保育料や進学費用の軽減制度を利用できるためです。

保育料の支援は、子供の年齢に応じて無料または大幅に軽減される制度があります。

さらに、高校・大学の授業料減免や奨学金制度を活用することで、進学費用の負担を抑えることが可能です。

これらの支援を受けるには、自治体や教育機関への申請が必要なため、事前に条件を確認しておきましょう。

医療費の自己負担額の減額

医療費の自己負担額の減額が受けられます。

自治体によって、入院費や外来診療費の負担軽減、がん検診や予防接種の無料化などの支援を受けられます。

ただし、助成の内容や適用条件は自治体ごとに異なるため、事前に確認が必要です。

利用できる制度の詳細は、自治体の窓口で確認し、活用できる支援を把握しておきましょう。

母子家庭の非課税に関するよくある質問(Q&A)

母子家庭の非課税に関するよくある質問を2つ紹介します。

紹介する質問は以下のとおりです。

- 住民税の非課税にデメリットはありますか?

- 非課税世帯の子供がアルバイトをするのはいくらまでならいいですか?

これらを理解することで、非課税制度に関する疑問を解消し、適切に活用できるため、参考にしてみましょう。

住民税の非課税にデメリットはありますか?

デメリットは、国民年金保険料の免除を受けると、保険料の納付額が少なくなり、将来受け取れる年金の金額も減ってしまうことです。

保険料の免除を受けた期間が長ければ長いほど、将来もらえる年金額は少なくなります。

老後の生活資金を確保するため、できる範囲で保険料を納めておくことが将来の安心につながるでしょう。

非課税世帯の子供がアルバイトをするのはいくらまでならいいですか?

健康保険の扶養を維持するなら103万円以下、子供自身の税負担を抑えるなら130万円以下が目安になります。

103万円を超えると、子供自身の健康保険料負担が発生する可能性があります。

130万円を超えると、子供自身の所得税の支払いが発生し、手取りが減ることになります。

ただし、子供の収入が増えても、母親の年収が135万円以下なら住民税非課税世帯のままです。

所得税と住民税の課税基準は異なるため、両方の基準を確認する必要があります。

節税や家計に関する不安を解消するには?

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 母子家庭の場合の非課税になる世帯年収について詳しく解説してくれる

- 母子家庭で受けられる減免制度や、適切な家計配分のアドバイスがもらえる

- 最短30秒で予約でき、オンライン相談も可能なので忙しい人にも最適

母子家庭の非課税制度や減免制度に関するまとめ

本記事では母子家庭の非課税制度についての詳細や、利用できる減免制度について詳しく解説しました。

ポイントをまとめると以下のようになります。

- 母子家庭には35万円の所得税控除が適用され、さらに条件によっては住民税が非課税になる

- 母子家庭で非課税になる世帯年収は204万円以下が目安になるが、子どもの人数や地域によって厳密な金額は異なる

- 母子家庭の非課税世帯になると国民年金の免除・猶予や国民健康保険の減額・免除などを受けられる場合がある

- 母子家庭では控除やさまざまな減免制度を受けられるが、子どもの将来の教育費や、自分の老後資金のためには、専門家に相談して長期的な計画を立てておくのがおすすめ