「毎月の生活費で精一杯で貯金ができない」

「今の収入で将来は大丈夫なのか」

と老後のお金や子育て費用への心配を抱えている方は少なくありません。

月末にはお金が残らず、急な出費で困ってしまう方も多いのではないでしょうか。

今回は収入が少ない夫婦でも無理なくできる家計の管理方法や貯金のコツ、お金を増やす方法などをわかりやすく解説します。

この記事を読めば、少ない収入でもきちんと貯金を作って、将来への不安をなくしながら夫婦で安心して過ごすための方法がわかります。

- 月収20万円前後の夫婦で毎月の家計管理に悩んでいる人

- 将来のお金に不安を感じている低収入夫婦

- 収入を増やしたいが方法が分からない夫婦

内容をまとめると

- 収入が少ない夫婦の家計管理では、収入に合わせた支出の配分を知ることが大切で、住居費や食費などの固定費を削減しつつ、先取り貯金の仕組みを作るべき

- 家計簿アプリを使った支出管理や副業で得た収入の活用方法、つみたてNISAでの資産運用や生命保険の見直しなど、将来のお金を増やすための知識も身につけていく必要がある

- これらの家計改善方法を自分だけで実践するのは難しく、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーに相談すると、それぞれの家庭にあった具体的な解決策を見つけられる

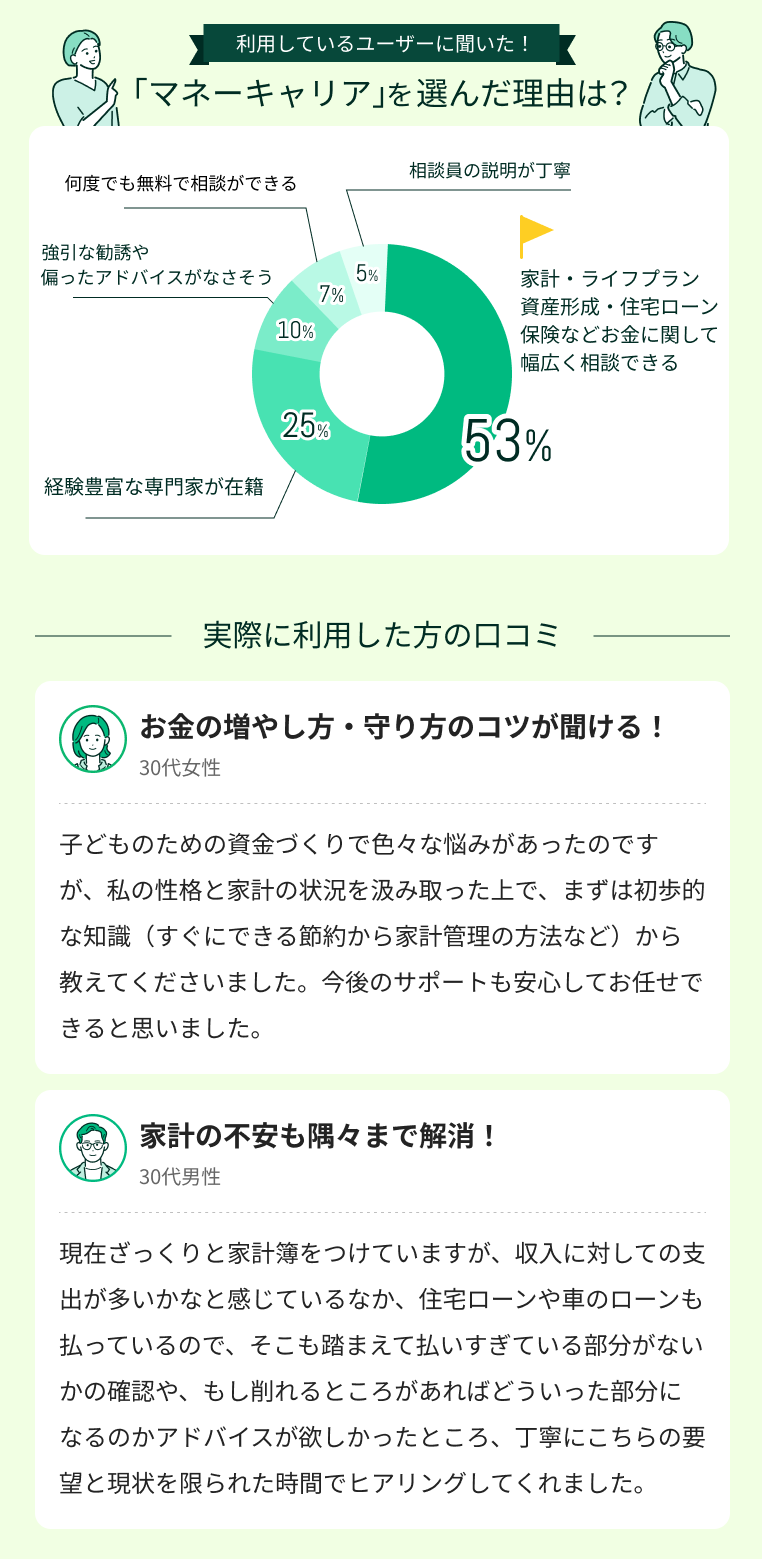

- マネーキャリアなら資格を持った専門家が家計の見直しから将来の資産作りまで幅広く相談に応じていて、満足度98.6%の質の高いサービスを何度でも無料で利用できる

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 低収入の定義と夫婦世帯の基準

- 低収入な場合の夫婦の現実とは?

- 低収入な場合に抱える問題点

- 収入別にみる夫婦の生活水準

- 低収入夫婦の家計簿を実例で紹介

- 月収20万円夫婦の家計簿内訳

- 月収25万円夫婦の家計簿内訳

- 月収30万円夫婦の家計簿内訳

- 低収入な場合の夫婦でもできる節約術

- 食費を抑える買い物と料理のコツ

- 光熱費や通信費の見直しポイント

- 交通費と娯楽費の上手な配分をする

- 固定費を見直す

- 日用品費を抑える買い物術

- 低収入夫婦でも実践できる貯金方法

- 先取り貯金をする

- ボーナス時の効果的な貯金術

- 低収入夫婦が収入を増やす方法

- 共働きでの収入アップ戦略

- スキルアップによる転職準備

- 資格取得で年収を上げる方法

- つみたてNISAを活用した投資術

- 低収入夫婦に関するよくある質問

- 低収入夫婦の貯金額はいくらが目安?

- 月収20万円で子供は持てる?

- 低収入でも住宅ローンは組める?

- 低収入の夫婦で家計が苦しいときに使うべき方法とは?

- 低収入夫婦の家計簿や貯金方法、生活費の目安を紹介のまとめ

低収入の定義と夫婦世帯の基準

厚生労働省の国民生活基礎調査(2023年)によると、全世帯の平均所得は524万2千円であり、一般的な目安として世帯年収が300万円以下の世帯を低収入世帯として分類するケースが多いです。

上記から世帯年収300万円以下は平均的な夫婦世帯の半分程度であり、収入から考えれば生活が苦しい世帯も多いです。

ただし、地域別では都市部で年収400万円以下、地方で年収250万円以下が低収入の目安というデータもあるため、地方に住んでいる場合は低収入の定義から外れる可能性もあります。

公的に厳密な定義がされている訳ではありませんが、低収入の定義としては世帯年収300万円以下が該当していると考えましょう。

低収入な場合の夫婦の現実とは?

低収入な世帯の夫婦は経済的な不安を常に抱えがちで、目先の生活で手一杯になってしまい、将来的な子どもの教育費や自分たちの老後資産まで考えられないケースが多いです。

しかし、厚生労働省の調査によると、世帯年収300万円以下の夫婦は全体の30%近くを占めており、現実的には低収入世帯も珍しくありません

低収入だから生活が常に苦しいという訳ではなく、限られた収入の中で家計管理と資産形成をおこなっている世帯もあります。

とくに生活に困っている低収入な夫婦は、自身の家計をしっかりと把握できていないケースが多いため、まずは収支を把握した上で無理のない生活設計を立てる必要があります。

低収入な場合に抱える問題点

低収入な夫婦の世帯の場合に考えられる問題点はいくつかありますが、主なものは以下の通りです。

- 固定費の負担が重い

- 貯金ができない

- 将来への不安

固定費は毎月決まった支払いになる家賃やスマホ代、保険料などですが、収入が少ない場合はこれらの負担が可処分所得の30~40%に相当してしまうケースもあります。

固定費の支払いが多い場合、残ったお金で変動費の支払いや貯金などをしなければならなくなるため、生活が苦しくなりがちです。

そのため月末にはお金が残っておらず、貯金ができず、急な出費が発生しても対応できなくなってしまうケースが多いです。

また、貯金ができていないと収入がほとんどなくなる老後の生活にも対応できず、生活が成り立たなくなってしまうケースもあるため注意しましょう。

子どもがいる場合は子どもの成長に伴って教育費が増えていくため、貯金をしておかないと高校・大学などにかかる費用を捻出できない可能性もあります。

低収入の場合は家計に余裕がないため貯金ができず、貯金ができないために子どもの教育費や自分の老後資金を用意できず、将来の不安が積み重なってしまうため、貯金を含めて計画的に家計をやりくりしていく必要があります。

収入別にみる夫婦の生活水準

収入別に夫婦の生活水準を比較してみてみましょう。

例として世帯年収250万円(手取り月20万円程度)の夫婦と、世帯年収300万円(手取り月24万円程度)を比較してみます。

| 項目 | 年収250万円 | 年収300万円 |

|---|---|---|

| 住居費 | 6万円 | 7万円 |

| 食費 | 4万円 | 4.5万円 |

| 光熱費 | 1.5万円 | 1.8万円 |

| 通信費 | 1万円 | 1.2万円 |

| 保険料 | 1万円 | 1.2万円 |

| 日用品費 | 1万円 | 1.2万円 |

| 交通費 | 1万円 | 1.5万円 |

| 娯楽費 | 1万円 | 1.5万円 |

| 貯金 | 3.5万円 | 4.1万円 |

| 合計支出 | 20万円 | 24万円 |

収入が多いと毎月の支出の中でも住居費などの固定費が占める割合が減少し、その分だけ娯楽費や貯金に回せる余裕が増える傾向があります。

もちろん、年収が300万円に増えても家賃などの固定費が250万円の場合と変わらないケースもあり、その場合はさらに余裕が作りやすくなります。

各費用の予算を立てて、計画的かつ無理のない範囲で家計をやりくりするように意識していきましょう。

低収入夫婦の家計簿を実例で紹介

ここでは低収入の夫婦が実際にどのような家計で暮らしているのか、具体的な家計簿の内訳を紹介していきます。

この3つのパターンで、それぞれの支出配分と節約のポイントを詳しく解説していきます。

自分の家計に近いものや、各家計のポイントを意識して、家計改善できる部分がないか検討してみましょう。

月収20万円夫婦の家計簿内訳

Aさん夫婦(夫28歳・妻26歳)の実際の家計簿です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 住居費 | 6万円 |

| 食費 | 4万円 |

| 光熱費 | 1.5万円 |

| 通信費 | 1万円 |

| 保険料 | 1万円 |

| 日用品費 | 1万円 |

| 交通費 | 1万円 |

| 娯楽費 | 1万円 |

| 貯金 | 3,5万円 |

| 支出合計 | 20万円 |

夫の手取りが15万円、妻の手取りが5万円で、世帯年収が約250万円のケースです。

この家計簿では住居費を手取り額の30%以内に抑えており、2人で格安SIMのスマートフォンを活用しています。

日常的な買い物は業務スーパーでまとめ買いをして、食材を冷凍保存してロスを防いでいるのも特徴です。

場合によっては現在契約している電気会社やガス会社を、別の会社に乗り換えて料金を節約できる可能性があるので、そちらも検討してみましょう。

月収25万円夫婦の家計簿内訳

Bさん夫婦(夫30歳・妻28歳)の実際の家計簿です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 住居費 | 7万円 |

| 食費 | 4.5万円 |

| 光熱費 | 1.5万円 |

| 通信費 | 1万円 |

| 保険料 | 1.2万円 |

| 日用品費 | 1.2万円 |

| 交通費 | 1.5万円 |

| 娯楽費 | 1.5万円 |

| 貯金 | 5.6万円 |

| 支出合計 | 25万円 |

夫の手取りが18万円、妻の手取りが7万円で、世帯年収が約300万円のケースです。

世帯年収が250万円のケースと比較すると、住居費が1万円増えており、その分だけ部屋の広さや質を良くできたり、立地のいい物件で生活がしやすくなっているのが特徴です。

また、食費や娯楽費などの割合を増やしていても、貯金額が大幅に増やせるため、将来に備えやすくなります。

貯金額が月に2万円以上増えているため、子どもの教育費だけでなく住宅購入なども検討しやすくなります。

月収30万円夫婦の家計簿内訳

Cさん夫婦(夫32歳・妻30歳)の実際の家計簿です。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 住居費 | 8万円 |

| 食費 | 5万円 |

| 光熱費 | 2万円 |

| 通信費 | 1.2万円 |

| 保険料 | 1.5万円 |

| 日用品費 | 1.5万円 |

| 交通費 | 2万円 |

| 娯楽費 | 2万円 |

| 貯金 | 4.8万円 |

| 資産運用 | 2万円 |

| 支出合計 | 30万円 |

世帯年収が300万円のケースと比較すると貯金額は減っていますが、その分資産運用としてつみたてNISAやiDeCoで将来への投資をしているのが特徴です。

年収は増えていますが、通信費はあまり増えておらず、娯楽費も控えめなままです。

生活全体にゆとりを持たせられるように配分しており、無理のないペースでの貯金と資産運用をしている家計の一例といえます。

低収入な場合の夫婦でもできる節約術

低収入な夫婦であっても、家計のさまざまな部分で節約していけば貯金は可能で、将来に向けた準備ができます。

固定費と変動費の両面を精査するためにも、まずは自分の家計の収支を記録していくようにしましょう。何にお金を使っているかわからない状況では節約は難しいです。

自分の月の家計を把握したら、具体的に節約できる場所がないか探していきましょう。

食費を抑える買い物と料理のコツ

食費は子どもがいる場合といない場合で大きく変わりますが、月の食費を3~5万円程度に抑えることは可能です。

業務スーパーでの冷凍食品まとめ買いや、スーパーで販売されている見切り品の活用で、できるだけ食材を安く購入するように心がけましょう。

また、各店の特売日やポイントアップデーを活用するのも節約のコツです。

スーパーによっては他の商品と比較してもかなりお得なプライベートブランド商品が展開されている場合もありますので、そういった商品も検討していきましょう。

また、1週間分の献立を事前に決める方法もあります。献立アプリなどを活用してあらかじめメニューを決めておけば無駄なく食材を用意できます。

調理面では、鶏むね肉や豚肉こま切れなど比較的安価な肉類を中心にたんぱく質を欠かさないようにしていきましょう。卵も有効です。

光熱費や通信費の見直しポイント

光熱費や通信費は、契約を見直すと毎月の支払が軽くなる可能性がある項目です。

この2項目を併せて、2人で2.5万円以内に抑えられる場合もあります。

まずは電気代ですが、これは電力会社の乗り換えで月1,000~3,000円の削減ができる場合があります。

契約にもよるため、よく確認する必要はありますが、まずは電力会社の料金シミュレーションでどれくらい電気代が変わるか確認してみましょう。

ガスも電気と同じように自由化されているため、契約会社を切り替えるだけで月々の料金が抑えられる可能性があります。

また、主な通信費であるスマートフォン代は、大手キャリアから格安SIMに切り替えれば夫婦2人で月8,000~12,000円の削減ができる場合もあります。

契約の見直し時には不要なサブスクリプションがないかもチェックし、使用していないものがあれば契約を解除しておきましょう

これらの見直しで年間10万円以上の節約ができる可能性があります。

交通費と娯楽費の上手な配分をする

交通費や娯楽費も、うまく配分すれば節約できる場合もあります。

会社から交通費が全額支給されている場合は基本実費になるため、勝手に定期の区間や通勤方法を変えるとトラブルになる可能性があるため避けましょう。

ただし、パート・アルバイトなどで交通費が固定支給になっている場合は通勤の方法が変わっても問題なく受け取れる可能性があるので、節約できる場合もあります。

また、子どもがいる場合の通学用定期などは基本的に家庭負担となるため、区間の見直しや自転車での登下校にしてもらえば節約できます。

娯楽費は図書館や公園の活用や、さまざまな施設の無料開放や割引を活用して費用を抑える手があります。

基本的にはできるだけ無料で利用できるサービスを活用し、少しでも出費を抑えるのがコツです。

固定費を見直す

家計の見直しの中でとくに重要なのが固定費の見直しです。

| 項目 | 節約額の目安 |

|---|---|

| 保険料の見直し | 年間6~12万円程度 (※契約内容により異なります) |

| 通信費の削減 | 年間6~12万円 |

| 住居費の交渉 | 年間6~12万円 |

| サブスクリプションの整理 | 年間2~4万円 |

| 光熱費の見直し | 年間1~3万円 |

とくに大きいのが保険料の見直しで、勧められるままに加入した保険が生活のレベルにあっていないというケースよくあります。

見直してみると月1万円以上の節約になる可能性が高いため、まずは保険料が適正かどうか検討してみましょう。

通信費や住居費も同様で、基本的に毎月決まった額を支払い続けるため、少しでも安くできないか検討してみるのが重要です。

住居費の場合は家賃交渉で月々の家賃を下げられる場合もありますが、場合によっては引越し代を差し引いても賃料が安い物件に引っ越した方が、将来的にはプラスになる可能性もあります。

サブスクリプションも毎月支払いが発生しますが、中には利用していないサービスがそのまま契約されている場合もあります。

光熱費は毎月料金は変動しますが、準固定費として削減ができないか検討すべき項目ですので併せて契約を見直してみましょう。

日用品費を抑える買い物術

日用品費は日ごろ使う消耗品などを指しますが、これらの日用品はドラッグストアなどのセールを活用して節約しましょう。

ポイント2倍セールのタイミングや、特売日を活用して、大容量のものをまとめ買いすると、日々の消費を抑えられます。

また、同じような製品のなかでもプライベートブランドでかなりお得になっている代用品を活用するのもおすすめです。

日常的に使用する洗剤は重曹とクエン酸での手作りが可能ですし、新聞紙での窓拭きなど実用的かつコストを抑えた掃除方法を活用する手もあります。

日常的な消耗品や清掃などに使う道具を節約する手段はインターネット上でも多く公開されていますので、それらも活用してみましょう。

低収入夫婦でも実践できる貯金方法

収入が少なくても確実に貯金を増やすには、まずは簡単にできる貯金方法から試してみましょう。

効果的な貯金方法である先取り貯金の設定方法、ボーナスの有効活用など、実践的な貯金術を詳しく紹介します。

世帯月収20万円の夫婦でも、適切な方法で貯金をしていけば、年間50万円以上の貯金は十分可能です。

無理のない範囲で継続できる貯金方法を身につけて、少しずつでも貯金をしていきましょう。

先取り貯金をする

先取り貯金は有効な貯金方法の1つで、銀行の自動積立定期預金を利用して給料日翌日に指定金額が自動移動するよう設定することで貯金をする方法です。

貯金額は手取り収入の10~15%を目安にしましょう。

普段の口座とは別に貯金専用口座を開設して、キャッシュカードは作らず、簡単に引き出せないようにしておくのが効果的です。

お金があると使ってしまうという人向けの貯金方法で、収入があった場合に先に取り分けて貯金する方法のため、先取り貯金と呼ばれています。

貯金の目標額は、緊急資金としての生活防衛費60万円、車購入資金150万円、住宅購入頭金200万円、老後資金2,000万円などを目途に、ライフスタイルにあわせて計画的に貯金していくのがおすすめです。

ボーナス時の効果的な貯金術

正社員として勤務していて、定期的にボーナスとしてまとまった収入がある場合、無計画に使ってしまうのではなく適切な配分をして活用しましょう。

どのような配分が正解という明確な答えはありませんが、一般的に勧められているのが50%を貯金、30%を大型支出、20%を自己投資や自分たちへのご褒美として配分する方法です。

まとまった収入を得られるタイミングに、緊急資金としての生活防衛費を貯めておくのがおすすめです。

毎月の支出の3ヶ月分を生活防衛費として貯めるまでは、生活防衛費の貯金を優先しましょう。

ボーナスで所持金が増えると無駄使いをしてしまいがちですが、将来のために貯金しておくのは重要です。

低収入夫婦が収入を増やす方法

低収入の夫婦が経済的に悩んでいる場合、収入を増やすための方法はいくつかあります。

基本的には収入を増やす方法を選ぶ必要がありますが、場合によっては投資が有効な手段になる場合もありますので、最初から無理だと決めつけずに検討してみましょう。

副業や転職は一朝一夕にはいきませんが、計画的に取り組めば着実に収入を増やせる可能性があります。

まずは自分たちの状況にあった方法を選択し、無理のない範囲で収入アップを目指してみましょう。

共働きでの収入アップ戦略

夫婦のどちらかに収入がない場合は、共働きにすればシンプルに収入がアップします。

地域にもよりますが、事務職や販売などで時給1,000円以上のパート・アルバイトや、日雇いの倉庫内軽作業などを検討してみましょう。

ただし、社会保険の扶養範囲内(年収130万円以下)に収まるようにするか、税制上の扶養控除(年収103万円以下)を意識するか、150万円以上を目標として働くようにするのがおすすめです。

家事は2人でしっかりと分担し、できるだけ時短できるような家電を導入し、家事がしやすくなる環境を整えるのもポイントです。

スキルアップによる転職準備

夫婦のうち主な収入を得ている方がスキルアップをして、年収アップを目指す転職をするという手段もあります。

転職でかならず年収が増え、安定して暮らせるという保証はありませんが、収入を増やすためには転職が有効なケースは多いです。

現在の職歴やスキルを棚卸しし、自分の市場価値を確認してみましょう。資格があった方が有利な場合は8か月程度の長期的な計画を立てて転職を検討していきましょう。

転職で悩んでいる場合は、無料で利用できる転職サイトや転職エージェントを活用する方法もあります。

転職で年収を増やせれば、経済的にかなり余裕ができる可能性が高まるので、転職も視野にいれて検討してみましょう。

資格取得で年収を上げる方法

転職と近い方法として、資格取得で年収をあげる方法もあります。

企業によっては簿記2級や宅建士、介護福祉士などの資格を所有していれば手当がついたり、昇進に繋がる可能性があります。

また、先ほど紹介したような転職を検討する際には大きな武器となる可能性もあります。

| 資格 | 対象業界や業種 | 年収アップ見込み |

|---|---|---|

| 簿記2級 | 経理・事務 | 50~100万円 |

| 宅地建物取引士 | 不動産 | 80~150万円 |

| ITパスポート | IT企業など | 30~80万円 |

| 介護福祉士 | 介護 | 50~100万円 |

| 登録販売者 | ドラッグストア・薬局 | 30~70万円 |

つみたてNISAを活用した投資術

低収入で投資なんてと考える人は少なくありませんが、つみたてNISAで将来的に資産が増える可能性はあります。

現在では新NISAとなっており、2023年までの制度では年間40万円までだった投資が年間120万円までなら非課税で投資可能になっています。

投資信託を選ぶ際は、信託報酬が低く、分散投資されたインデックスファンドを検討することが一般的です。

その上で利回り年5%と想定した場合で、3万円まで徐々に増やしていくパターンだと、20年で200万円以上の運用益が得られる可能性があります。

投資には元本割れのリスクがあり、必ず利益が出るという保証はありません。また、市場の変動により損失が生じる可能性もあります。

低収入夫婦に関するよくある質問

低収入な夫婦に関するよくある質問をまとめました。

貯金額の目安や、住宅・子どもなど将来の問題で悩んでいる方はぜひ参考にしてみましょう。

低収入夫婦の貯金額はいくらが目安?

低収入で日常生活が苦しいと感じている夫婦であっても将来のために貯金は必須で、その目安は手取り収入額の10~15%といわれています。

月の世帯あたりの手取り収入が20万円であれば、2万円から3万円程度の貯金を目指しましょう。

また、急に収入が大幅に減少した場合や、長期入院を伴う病気、災害による損害などに備えて毎月の生活費の3~6ヶ月分は蓄えられるようにしましょう。

失業の場合は、雇用保険の基本手当を受給できる場合がありますが、受給要件を満たす必要があります。

支給までのタイムラグもあるため、蓄えは必要です。

手取り20万円の場合は緊急資金としての生活防衛費に60~120万円が必要になります。

また、生活防衛費以外にも子どもの教育費や自分たちの老後資金のための貯金も必要です。

月収20万円で子供は持てる?

出産や育児にはさまざまな費用がかかるため、低収入の夫婦が子どもを持つ場合は十分な節約と長期的な計画を立てる必要があります。

出産育児一時金(2023年4月より50万円)などの手当がありますが、分娩費用が一時金を上回る場合は自己負担が発生し、地域や医療機関により差があります。

0歳児の育児費用は月18,000円、保育料は月20,000~40,000円が必要で、児童手当月15,000円を考慮しても、共働きが現実的な選択となります。

月に2~4万円程度は出費が増えますが、さまざまな支援制度を活用しつつ、綿密な家計管理をすれば不可能ではありません。

低収入でも住宅ローンは組める?

条件を満たせば住宅ローンを組めますが、借入額の限度があるため、低収入の場合は十分な頭金を用意した上で検討する必要があります。

一般的に年収の5~7倍程度が借入の目安とされていますが、金融機関や個人の信用状況により審査基準は異なります。

年収200万円であれば1,000~1,400万円が借入の限度と考えておきましょう。

そのため、物件価格の20%以上の頭金準備が必要になるケースが多い上に、購入する物件を1,000~1,500万円程度に抑えて検討するのがおすすめです。

また、ローンの審査基準は明確にされていませんが、一般的には勤続年数3年以上、返済比率25%以下の条件を満たせば審査通過の可能性があります。

住宅ローンを検討している場合は、FPなどのお金の専門家に相談するのがおすすめです。

低収入の夫婦で家計が苦しいときに使うべき方法とは?

低収入の夫婦で、家計が苦しいと感じている人は多いですが、それでも貯金をしている家庭も多いです。

一般的な家庭よりも収入が大幅に少なくても、無理のない範囲での節約や、計画的な貯金をしていけば将来に備えることも不可能ではありません。

しかし、節約や貯金が苦手で、お金をある分だけ使ってしまうという人が多いのも現実です。

そこで、自分が貯金や節約が苦手だと感じている人は、マネーキャリアのような無料相談窓口でお金のプロであるFPに家計相談をするのがおすすめです。

なかなか貯金できない人向けの貯金方法や、家計のどのような部分を削減すべきなのか、あなたの状況にあわせて適切なアドバイスをしてくれるため、利用する人が増えつつあります。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 低収入でも将来のために貯金する具体的な方法や、貯金のための節約方法を教えてもらえる

- 各家庭の状況にあわせた節約方法や、貯金ペースなどの具体的なアドバイスをしてくれる

- オンライン相談も可能なので、交通費なども一切かけずに相談が可能

低収入夫婦の家計簿や貯金方法、生活費の目安を紹介のまとめ

本記事では低収入な夫婦の家計や、限られた収入の中でやりくりするための節約のコツ、上手な貯金の方法などを詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 低収入な夫婦に該当するのは世帯年収300万円以下の家庭で、平均的な夫婦世帯の世帯年収550万円と比べると大幅に少ない

- 低収入であっても家計全体の見直しで適切な節約をすれば貯金は可能

- 日々の生活が苦しいと感じていても急な出費や将来のことを考えると貯金は必須

- まずは手取り額の10~15%を目安に先取り貯金を検討してみるのがおすすめ

- 家庭ごとの状況にあわせた適切な節約や貯金ペースを総合的に考えたい場合は、FPなどのお金のプロに相談するのがおすすめ