この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

共働き夫婦でも住宅ローン控除は受けられる?

住宅購入時の大きな節税メリットとして知られる「住宅ローン控除」。共働き夫婦の場合でも、この制度を活用できるケースは多くあります。

ただし、控除を受けるためにはいくつかの条件や手続きがあり、夫婦それぞれが正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、共働き夫婦が住宅ローン控除を受ける際に押さえておきたいポイントを、以下の3つの観点から解説します。

- 住宅ローン控除の基本的な仕組み

- 住宅ローン控除の主な適用条件

- 確定申告は夫婦それぞれで必要

制度の概要から実務的な注意点までを確認し、控除を最大限に活用するための参考にしてください。

住宅ローン控除の基本的な仕組み

住宅ローン控除は、年末残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除できる制度です。控除しきれない分は住民税から最大97,500円まで控除されます。

対象は原則、省エネ基準を満たす住宅で、性能に応じて借入限度額が異なります。

以下の表は主な区分と控除期間の整理です。

| 住宅区分 | 借入限度額(一般世帯) | 借入限度額(子育て・若者世帯) | 控除期間 |

|---|---|---|---|

| 長期優良・低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 13年 |

| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 13年 |

| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 13年 |

| その他の住宅(例外) | 2,000万円 | 2,000万円 | 10年 |

共働き夫婦は所得税額が多くなる傾向があるため、住宅ローン控除の恩恵を受けやすい点も特徴です。

住宅ローン控除の主な適用条件

住宅ローン控除を受けるには、以下のような条件をすべて満たす必要があります。共働き夫婦であっても、これらの要件をクリアすれば控除の対象となります。

| 条件項目 | 内容 |

|---|---|

| 所得要件 | 合計所得が2,000万円以下(40〜50㎡の特例は1,000万円以下) |

| 返済期間 | 住宅ローンの返済期間が10年以上 |

| 居住要件 | 取得から6か月以内に居住し、年末まで継続して住んでいる |

| 床面積 | 原則50㎡以上(特例で40㎡以上も可) |

| 住宅要件 | 原則、省エネ基準を満たす住宅が対象 |

| その他 | 親族からの購入や贈与物件は対象外(中古の場合) |

これらの条件を満たしていれば、住宅ローン控除の恩恵を受けることが可能です。共働き夫婦の場合、所得が分散されることで控除枠を有効に活用できるケースもあります。

確定申告は夫婦それぞれで必要

住宅ローン控除を受けるには、入居・返済開始の翌年に確定申告が必要です。これは会社員であっても例外ではなく、共働き夫婦の場合はそれぞれが個別に申告を行う必要があります。

確定申告は通常、2月中旬から3月中旬の期間に行われ、必要書類には登記事項証明書や借入金残高証明書、源泉徴収票などが含まれます。

2年目以降は勤務先の年末調整で控除が適用されますが、初年度のみは確定申告が必須となるので、忘れずに対応する必要があります。

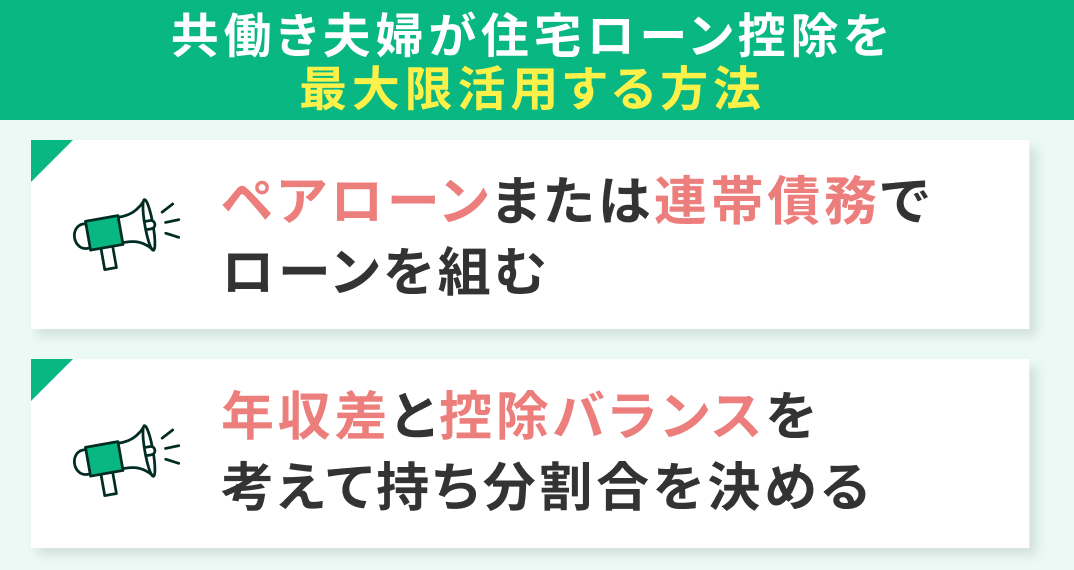

共働き夫婦が住宅ローン控除を最大限活用する方法

住宅ローン控除は、共働き夫婦にとっても大きな節税メリットをもたらす制度です。特に、夫婦それぞれが所得税を支払っている場合は、控除を分け合うことで節税効果を最大化できる可能性があります。

ただし、控除を最大限に活用するには、ローンの組み方や持ち分の設定など、事前に検討すべきポイントがあります。

ここでは、共働き夫婦が住宅ローン控除をより効果的に活用するための方法を、以下の2つの視点から解説します。

- 「ペアローン」または「連帯債務」でローンを組む

- 年収差と控除バランスを考えて持ち分割合を決める

制度の仕組みを理解し、夫婦それぞれの状況に合った選択をすることで、将来的な負担を軽減する参考にしてください。

「ペアローン」または「連帯債務」でローンを組む

共働き夫婦が住宅ローン控除を最大限活用するには、「ペアローン」または「連帯債務」でローンを組む方法が有効です。どちらも夫婦それぞれが控除を受けられるため、単独契約より控除額の総額が大きくなりやすいのが特徴です。

| 項目 | ペアローン | 連帯債務 |

|---|---|---|

| 契約本数 | 2本(夫婦それぞれ) | 1本(共同債務) |

| 控除の適用 | それぞれの借入額に応じて | 持分割合に応じて |

| 団体信用生命保険 | 夫婦それぞれ加入 | 原則1人のみ加入(連生団信で補完可) |

| 手数料 | 2契約分必要 | 1契約分で済む |

| 支払い口座 | 夫婦別々 | 1口座(家庭内で調整) |

なお、「連帯保証人」になるだけでは控除は受けられません。また、金融機関によって取り扱いの可否が異なるため、事前確認が不可欠です。

年収差と控除バランスを考えて「持ち分割合」を決める

住宅ローン控除は、個人の所得税・住民税額が控除の上限となるため、年収が低いと控除枠を使い切れないことがあります。共働き夫婦が控除を最大限活用するには、持ち分割合を年収差に応じて調整することが重要です。

たとえば、夫が年収800万円、妻が400万円の場合、持ち分を70:30にすることで控除枠を効率よく使える可能性があります。一方、「とりあえず50:50で登記」としてしまうと、低所得側の控除枠が余り、世帯全体での控除額が減ることもあります。

なお、登記の持ち分割合は、実際の資金負担割合に基づいて決定する必要があり、乖離があると贈与税の課税対象になる可能性があります。

共働き夫婦の住宅ローン控除のお悩みは、無料FP相談で解決しよう

住宅ローン控除を最大限活用するには、持ち分割合や契約形態の設計が重要です。共働き夫婦の場合、年収差によって控除枠の使い方が変わるため、専門的な判断が求められます。

マネーキャリアの無料FP相談では、控除を最大化するための持ち分割合の決め方や、ペアローン・連帯債務の選び方などを丁寧にアドバイスしてもらえます。

オンラインで何度でも無料で相談できるため、住宅購入前の不安や疑問を気軽に解消できます。

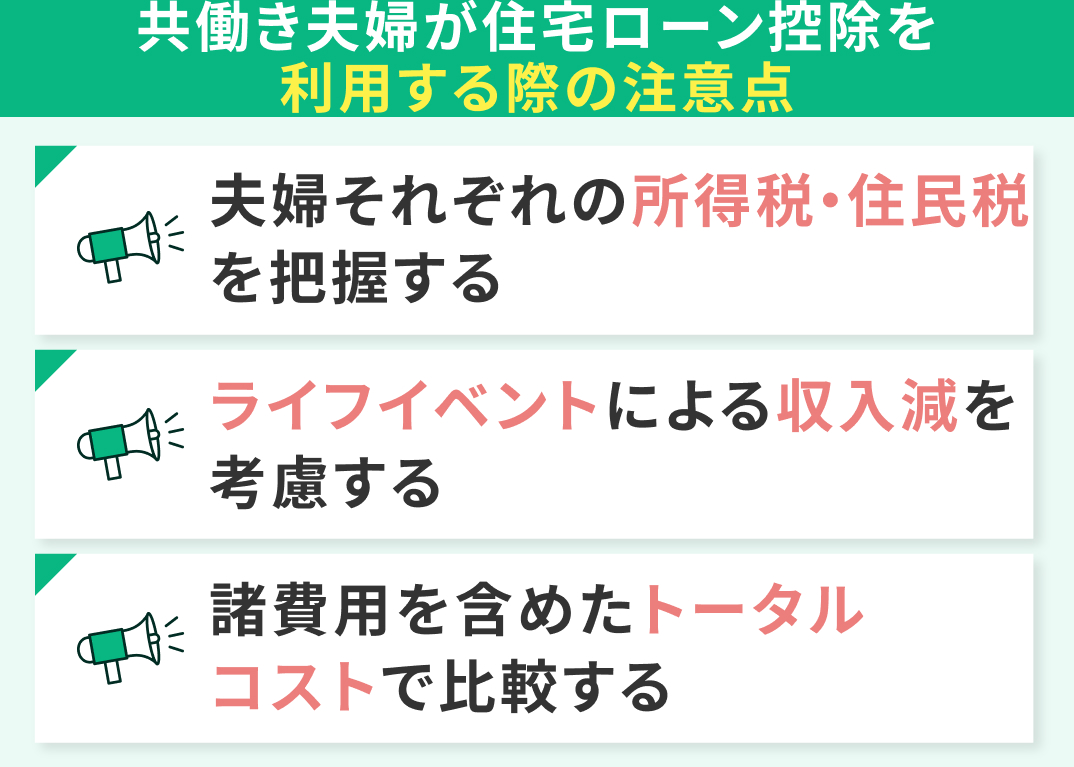

共働き夫婦が住宅ローン控除を利用する際の注意点

共働きで住宅を購入する場合、住宅ローン控除を活用することで税負担を軽減できます。

ただし、控除を受けるには夫婦それぞれの収入状況や将来のライフプランを踏まえた慎重な判断が必要です。制度の仕組みだけでなく、実際の生活に即した視点からの検討が欠かせません。

ここでは、共働き夫婦が住宅ローン控除を利用する際に注意しておきたいポイントを、以下の3つの観点から解説します。

- 夫婦それぞれの所得税・住民税を把握する

- ライフイベントによる収入減を考慮する

- 諸費用を含めたトータルコストで比較する

控除の恩恵を最大限に受けるために、事前に確認しておきたいポイントを整理しておきましょう。

夫婦それぞれの所得税・住民税を把握する

住宅ローン控除は、各人の所得税・住民税の納税額が控除の上限となるため、夫婦それぞれの源泉徴収票を確認し、納税額を把握することが重要です。

年収に差がある場合、控除枠を使い切れない可能性があるため、高所得者側に持ち分割合を多く設定することで、世帯全体の控除額を最大化しやすくなります。

なお、令和7年の控除限度額は、所得税と住民税を合わせて最大31.5万円(住民税からの控除は上限97,500円)です。控除額は借入残高だけでなく、納税額にも左右される点に注意が必要です。

ライフイベントによる収入減を考慮する

住宅ローン控除は、所得税・住民税の納税額が控除の上限となるため、収入が減ると控除枠を使い切れない可能性があります。

共働き夫婦の場合、妻の産休・育休、転職、時短勤務などで一時的に収入が減ると、その年の控除額が減少することがあります。特に育休中は「出産手当金」や「育児休業給付金」が非課税のため、所得税の負担がゼロとなり、控除が適用されないケースもあります。

令和7年の控除限度額は最大31.5万円(住民税からの控除は上限97,500円)であり、控除枠を無駄にしないためには、将来の収入変動リスクを踏まえた持ち分割合の設計が重要です。

諸費用を含めたトータルコストで比較する

ペアローンは夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、控除額の総額が大きくなりやすい一方、契約が2本になることで諸費用が増加します。

保証料や事務手数料、登記費用、印紙税などがそれぞれに発生するため、単独ローンや連帯債務型と比べて初期費用が高くなる傾向があります。控除による節税効果が大きくても、諸費用がそれを上回る場合は、結果的に費用対効果が低くなる可能性もあります。

契約形態を選ぶ際は、控除額だけでなく、諸費用を含めたトータルコストで比較することが重要です。

【まとめ】共働き夫婦の住宅ローン控除は慎重な検討が必要

共働き夫婦が住宅ローン控除を最大限活用するための方法と注意点などを解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

共働き夫婦が住宅ローン控除を最大限活用するためには契約形態・持ち分割合・収入変動リスクなど、複数の要素を総合的に検討する必要があります。

制度の複雑さや金融機関ごとの違いもあるため、専門家のサポートを受けることで、控除の取りこぼしを防ぐことができます。 詳しいFPからのアドバイス 住宅ローン控除は、制度の理解だけでなく、夫婦の収入・資金負担・将来の働き方まで見据えた設計が求められます。

マネーキャリアの無料FP相談では、持ち分割合の最適化や契約形態の選定、諸費用との費用対効果の比較など、個別の状況に応じたアドバイスが受けられます。

オンラインで何度でも相談可能なため、初めての住宅購入でも安心して進められます。控除を最大限活用したい方は、ぜひFP相談を活用してみてください。