「新NISA・つみたてNISAの相談窓口はどこがおすすめ?」

「後悔しないための選び方を知りたい」

とお悩みではないでしょうか?

NISAの相談先としては、大きく4つの選択肢があります。

- IFA

- FP

- 銀行

- 証券会社

それぞれの窓口には得意分野やサポート体制に違いがあり、自身の相談目的に応じて選択することが重要です。

以下は各窓口の特徴を踏まえた、あなたにぴったりの相談窓口がわかる診断チャートです。どの相談先が最適か迷う方は、まずこちらを使用してみてください。

この記事では、新NISAの相談先の比較や、おすすめの相談窓口4選を紹介しています。

ぜひ参考にしてください。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 新NISAの相談はどこに相談すべき?相談先の違い【IFA・FP・銀行・証券】

- 【失敗しないために】新NISA・つみたてNISAの相談窓口を選ぶ際のポイント

- 中立的な立場で提案してくれるか確認する

- 新NISAだけでなく様々な資産形成の方法を提案してくれるか確認する

- 専門家のプロフィールを確認し、得意分野・経歴・口コミを確認する

- 新NISA・つみたてNISA相談窓口おすすめ4選|結論:IFA・FPがおすすめ

- マネーキャリア(FP・IFA所属)

- マネイロ

- IFAナビ

- ほけんの窓口

- 【IFA・FPに相談してどうだった?】実際に相談した方の体験談を紹介

- 30代女性|妊娠を機に子どもの教育資金準備と新NISAでの資産形成をIFAに相談

- 40代女性|ライフプラン設計と保険見直しをFPに相談

- 40代女性|老後資金づくりに向けiDeCoと新NISAの活用法をFPに相談

- 【後悔しないために】新NISA・つみたてNISAの相談時によくある失敗例を把握しておこう

- 特定の相談先からの偏った情報を信じたことで他の選択肢を見逃す

- 新NISAに限定した相談となってしまいライフイベントに応じた適切な資産形成プランを立てられなかった

- 投資の目的が曖昧なまま相談を始めてしまい適切なアドバイスが得られなかった

- 【まとめ】おすすめの新NISA・つみたてNISA相談窓口

新NISAの相談はどこに相談すべき?相談先の違い【IFA・FP・銀行・証券】

新NISAに関する相談先には、銀行や証券会社のほか、ファイナンシャルプランナー(FP)やIFAなどの選択肢があります。

それぞれの特徴を表にまとめました。

▼スクロールできます⇒

| 概要 | おすすめな人 | 中立性 | メリット | デメリット | |

|---|---|---|---|---|---|

| FP | 投資含むお金全般の 相談ができるアドバイザー | 投資初心者 | 高 | 家計やライフプランを踏まえた 商品選び・運用プランを 提案できる | FPによっては投資の 知識が浅い場合がある |

| IFA | 投資・証券分野の 相談ができるアドバイザー | 投資中級者以上 | 中 | 複数の証券会社の 商品を比較・提案できる | 提携外の商品の 販売・仲介はできない |

| 銀行 | 預金・融資を行う金融機関 | 投資初心者 | 低 | 店舗・窓口が多く 対面相談が受けやすい | 自社商品中心の 提案になりやすい |

| 証券会社 | 株や投資信託などを 仲介・販売する金融機関 | 投資上級者 | 低 | 商品の選択肢が広い | 営業ノルマがある場合 売り込みが強い |

【失敗しないために】新NISA・つみたてNISAの相談窓口を選ぶ際のポイント

新NISA・つみたてNISAの相談窓口を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 中立的な立場で提案してくれるか確認する

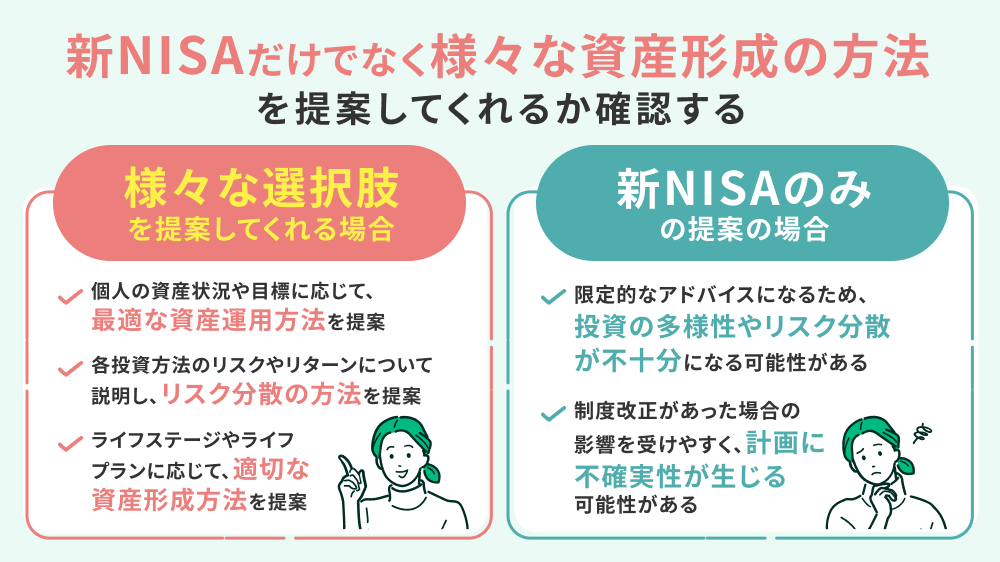

- 新NISAだけでなく様々な資産形成の方法を提案してくれるか確認する

- 専門家のプロフィールを確認し、得意分野・経歴・口コミを確認する

中立的な立場で提案してくれるか確認する

新NISAだけでなく様々な資産形成の方法を提案してくれるか確認する

専門家のプロフィールを確認し、得意分野・経歴・口コミを確認する

新NISA・つみたてNISA相談窓口おすすめ4選|結論:IFA・FPがおすすめ

| 相談窓口 | マネーキャリア (IFA・FP所属) | マネイロ | IFAナビ | ほけんの窓口 |

|---|---|---|---|---|

| 相談料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 相談可能 ジャンル | NISA iDeCo 資産運用 ライフプラン 教育資金 老後資金 家計 保険 など幅広く対応 | NISA iDeCo 資産運用 保険 | NISA iDeCo 資産運用 保険 ※提携先によって 異なる | 保険 NISA iDeCo 資産運用 ライフプラン 家計 など幅広く対応 |

| 専門家の プロフィール掲載 | ○ (Web上で専門家情報を公開) | × | × | × |

| 対応エリア | 全国 | 全国 | 全国 | 全国 |

| オンライン相談 | ○ | ○ | △ | ○ |

| 訪問相談 | ○ | ー | △ | ー |

| 店舗相談 | ー | ー | ○ | ○ |

| 詳細 | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る | 詳しく見る |

| 公式サイト | マネーキャリア 公式サイト | マネイロ 公式サイト | IFAナビ 公式サイト | ほけんの窓口 公式サイト |

マネーキャリア(FP・IFA所属)

マネーキャリアは、IFAとFPが在籍する無料相談窓口です。

新NISAに関しては、以下のような幅広い内容について相談が可能です。

- 基礎知識・始め方

- 金融機関・商品選び

- 積立額・目標金額

- ポートフォリオの作り方

- 運用方法・見直しのコツ

- 利益の出し方

- リスクの考え方

さらに、IFAとFPの両方の視点を活かし、家計や教育費、住宅ローン、老後資金などライフプラン全体を踏まえたアドバイスを受けられるのが強みです。

マネイロ

マネイロは、NISAの活用から資産運用までスマホで気軽に無料相談できるサービスです。

自分の目的にNISAが適しているかを診断し、証券口座の開設や投資対象の選び方までサポートしてくれます。

経験豊富なアドバイザーが将来の不安を整理し、一人ひとりに合った運用プランを提案してくれる点が強みです。

IFAナビ

IFAナビは、IFA選びに特化した検索・紹介サービスです。

専属のコンシェルジュが相談者の目的や要望を丁寧にヒアリングし、その内容に合った最適なIFAを紹介してくれます。

また、幅広いテーマに対応できるIFAも多く、じっくり比較しながら自分に合った専門家を見つけたい人に適しています。

ほけんの窓口

ほけんの窓口では、保険の相談を中心に、家計やライフプラン・資産形成に関する相談も行っています。

店舗数が非常に多く、近くの店舗に気軽に寄れるところが魅力的です。

資産形成に関する相談と一緒に、保険の見直しや家計の見直しなどトータル的な相談を求めている人にぴったりでしょう。

【IFA・FPに相談してどうだった?】実際に相談した方の体験談を紹介

30代女性|妊娠を機に子どもの教育資金準備と新NISAでの資産形成をIFAに相談

40代女性|ライフプラン設計と保険見直しをFPに相談

40代女性|老後資金づくりに向けiDeCoと新NISAの活用法をFPに相談

【後悔しないために】新NISA・つみたてNISAの相談時によくある失敗例を把握しておこう

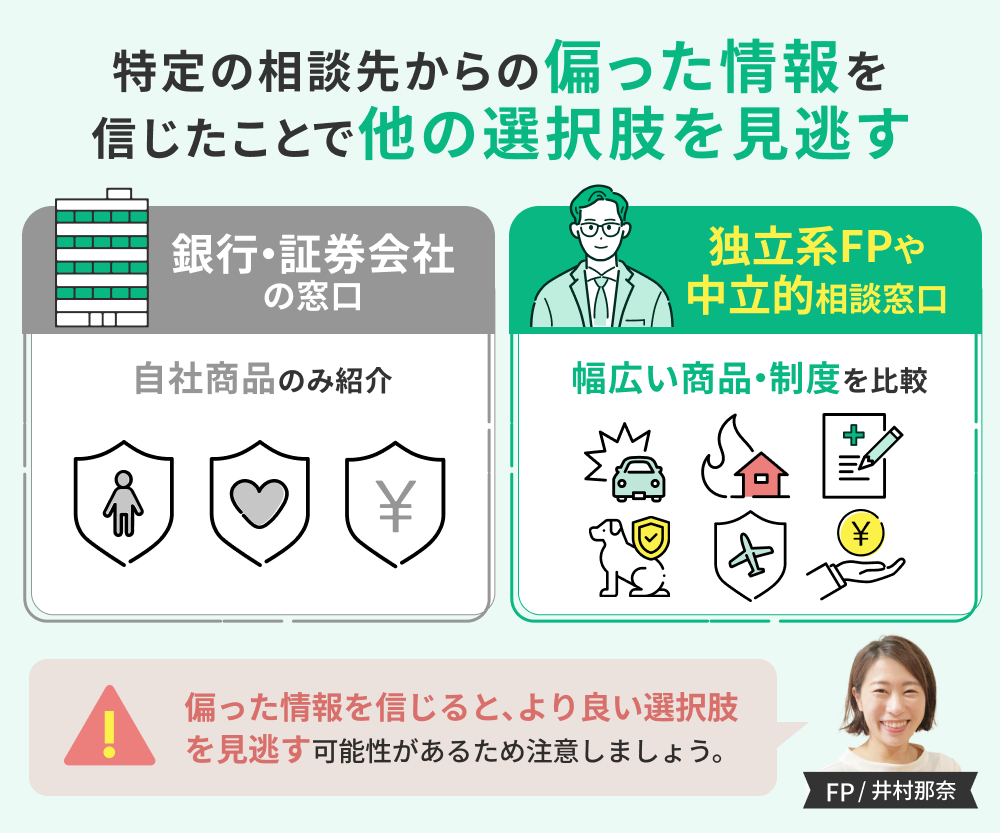

特定の相談先からの偏った情報を信じたことで他の選択肢を見逃す

1つ目は、特定の相談先からの偏った情報を信じたことで他の選択肢を見逃すという失敗です。

相談先によっては、情報や提案が偏ることがあります。

銀行や証券会社の窓口では、自社の投資信託や保険商品ばかりを勧められ、他社の低コスト商品や有利な制度を紹介してもらえないケースも少なくありません。

結果として、より良い選択肢を見逃してしまう可能性があります。

実際、日本のFPの大半は企業系FPであり、企業の販売方針に沿った商品説明が中心になることもあります。

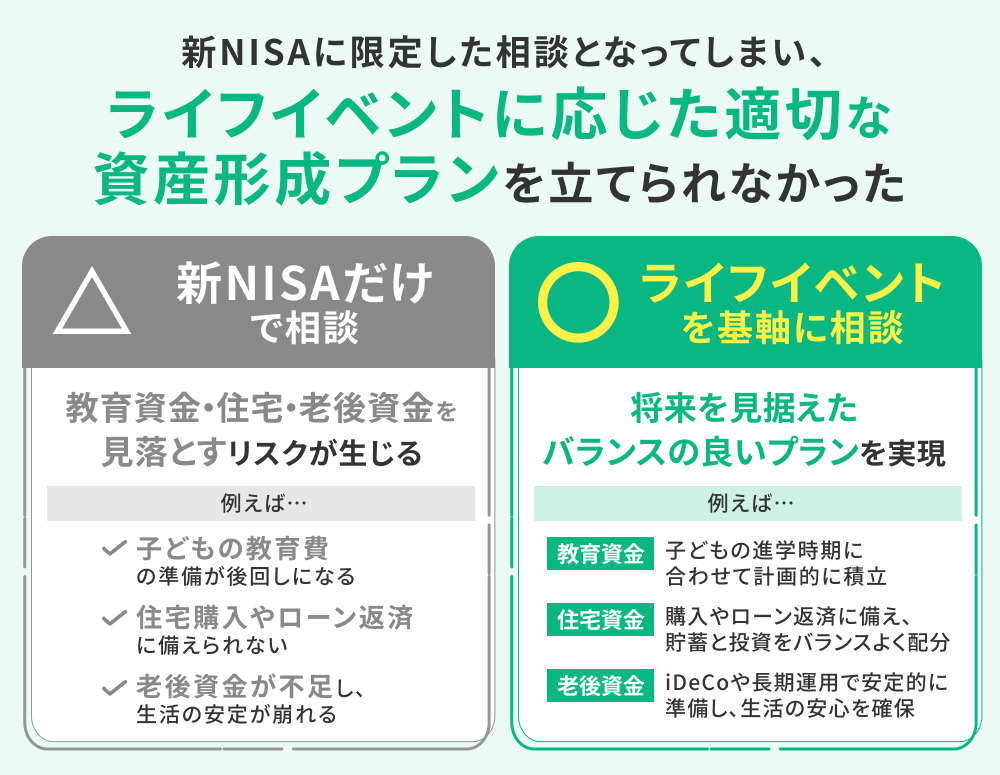

新NISAに限定した相談となってしまいライフイベントに応じた適切な資産形成プランを立てられなかった

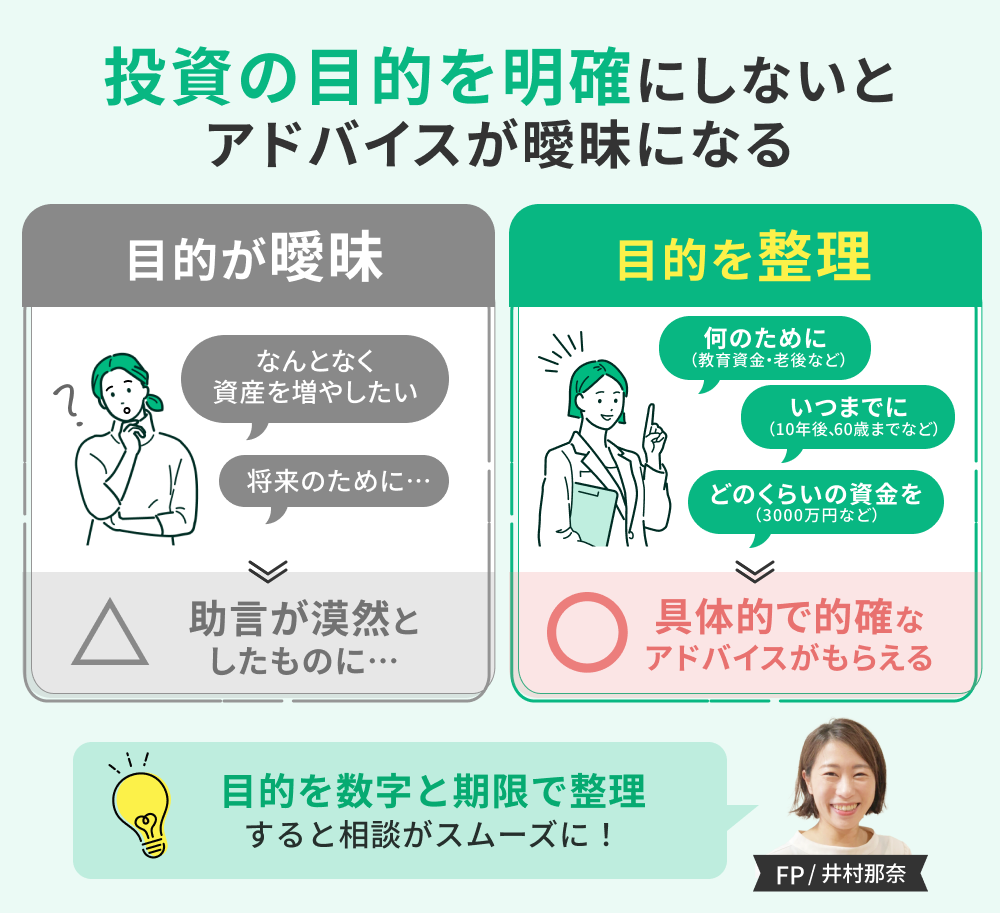

投資の目的が曖昧なまま相談を始めてしまい適切なアドバイスが得られなかった

新NISA初心者の方は、FPとIFAが両方在籍している相談窓口を選ぶのがおすすめ!

「いつまでにいくら貯めればいいのか」を整理して、教育資金や老後資金など目的に合った商品の選び方・運用の仕方を提案してくれる

具体的にどんな商品を選ぶべきかを提案してくれる