監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 傷病手当金から失業保険への切り替えは可能!手続き方法を解説

- 傷病手当金と失業保険は同時受給はできない【前提】

- 退職後29日以内に切り替える場合

- 退職後30日以後に切り替える場合

- 傷病手当金と失業保険の受給条件・支給金額の違い

- 受給条件の違い

- 支給金額の違い

- 失業保険を受給する際に知っておくべきこと

- 待機期間・給付制限期間について

- 給付期間について

- 受給申請に必要な書類について

- 傷病手当を受給する際に知っておくべきこと

- 受給期間について

- 傷病証明書の取得方法について

- 傷病手当と失業保険を比較!どちらがお得?

- 失業保険の延長はできる?手続きの条件と手順は?

- 失業保険の延長手続きの条件

- 失業保険の延長手続きの具体的な手順

- まとめ:傷病手当金が終わった後の失業保険へ切り替え方法は?金額やタイミングは?

傷病手当金から失業保険への切り替えは可能!手続き方法を解説

傷病手当金から失業保険への切り替えは可能ですが、手続き方法は退職後30日前後で異なります。

- 傷病手当金と失業保険は同時受給できない【前提】

- 退職後29日以内に切り替える場合

- 退職後30日以後に切り替える場合

傷病手当金と失業保険は同時受給はできない【前提】

結論、傷病手当金と失業保険を同時に受給することはできません。それぞれの制度が設けている「支給要件」が正反対であるためです。

傷病手当金は病気やケガで「働けない状態」を支える制度ですが、対する失業保険は「働く意思と能力がある(働ける)状態」であることが受給の必須条件となります。

つまり、両方の条件を同時に満たすことは仕組み上あり得ないのです。ただし、併用はできなくとも、時期をずらして制度を切り替えることは可能ですので、その手順について解説します。

退職後29日以内に切り替える場合

病気やケガが回復し、医師から就労可能の診断が出たら、速やかに傷病手当金から失業保険への切り替えを行います。

退職後29日以内に働ける状態になった場合、手続きは一般的な失業保険の申請と変わりません。具体的な流れは以下の通りです。

会社都合退職であれば待機期間後すぐに支給が始まりますが、自己都合の場合は給付制限期間がある点に留意してください。

受給中は4週間に1度の認定日にハローワークへ行き、規定回数の求職活動の実績を報告することで、給付金が振り込まれる仕組みとなっています。

退職後30日以後に切り替える場合

退職から30日以上経過して回復した場合は、失業保険の受給期間(原則1年)が足りなくなるリスクがあるため、手続きのステップが一つ増えます。

最も重要なのは、本来の受給期間を延長するための受給期間の延長手続きを行うことです。具体的な手順は以下の通りです。

傷病証明書は、「病気で働けなかった期間」と「現在は回復して働けること」を医学的に証明する必須書類です。

傷病手当金と失業保険の受給条件・支給金額の違い

傷病手当金と失業保険の受給条件・支給金額は違いますので、以下について解説します。

- 受給条件の違い

- 支給金額の違い

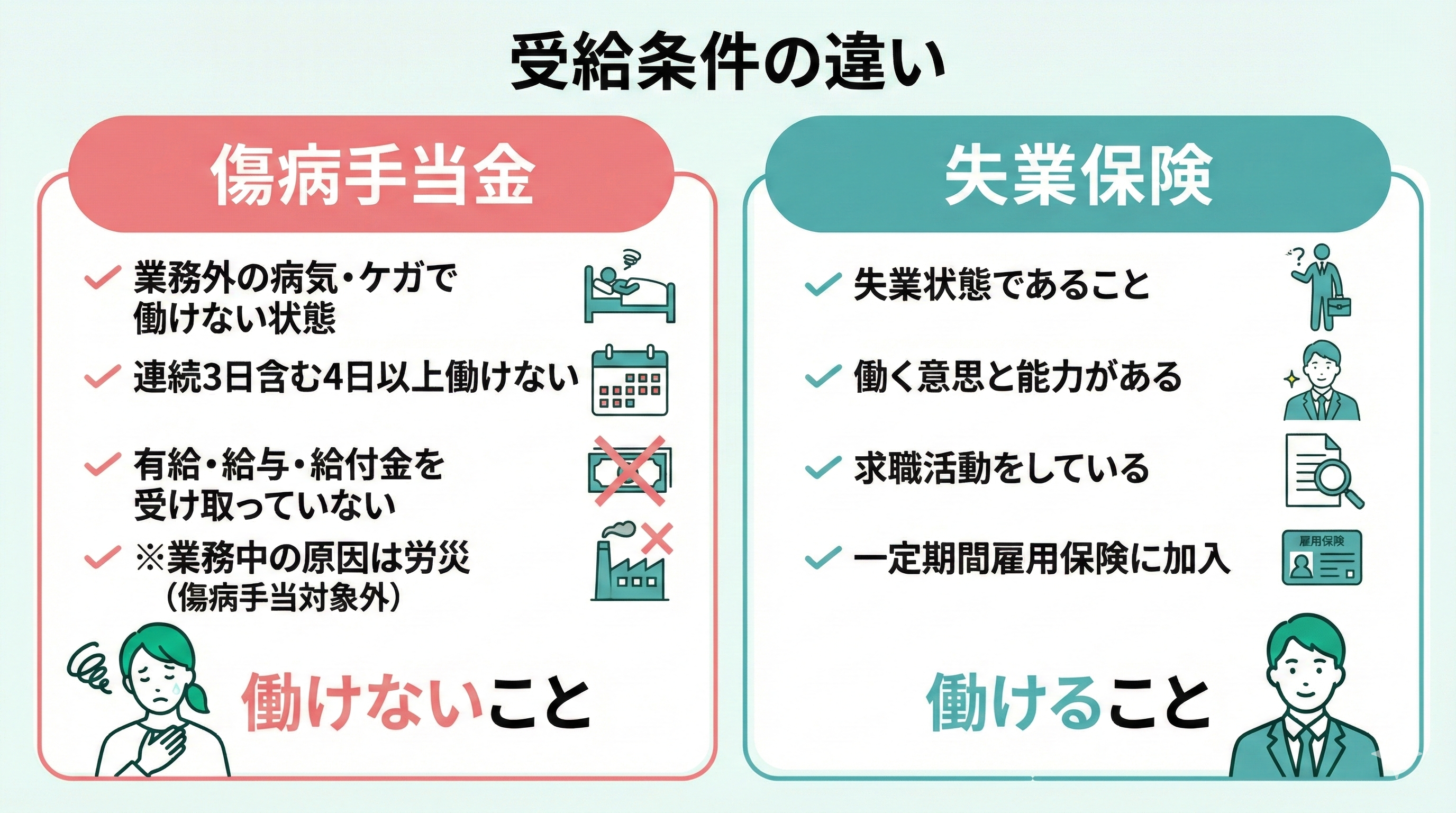

受給条件の違い

傷病手当金と失業保険の受給条件は違います。

まず、傷病手当金の具体的な受給条件は以下のとおりです。

- 業務外の病気やケガが原因で働けない状態

- 連続する3日を含んだ4日以上働けない状態

- 有給を含む給与や給付金を受け取っていないこと

病気やケガの原因が業務中にあるケースでは労災保険の対象となるため、傷病手当は受給できません。

次に、失業保険の具体的な受給条件は以下のとおりです。

- 失業状態

- 働く意思と能力がある

- 求職活動をしている

- 一定期間以上、雇用保険の被保険者であること

傷病手当は「働けないこと」が条件ですが、失業保険は「働けること」が条件となっています。

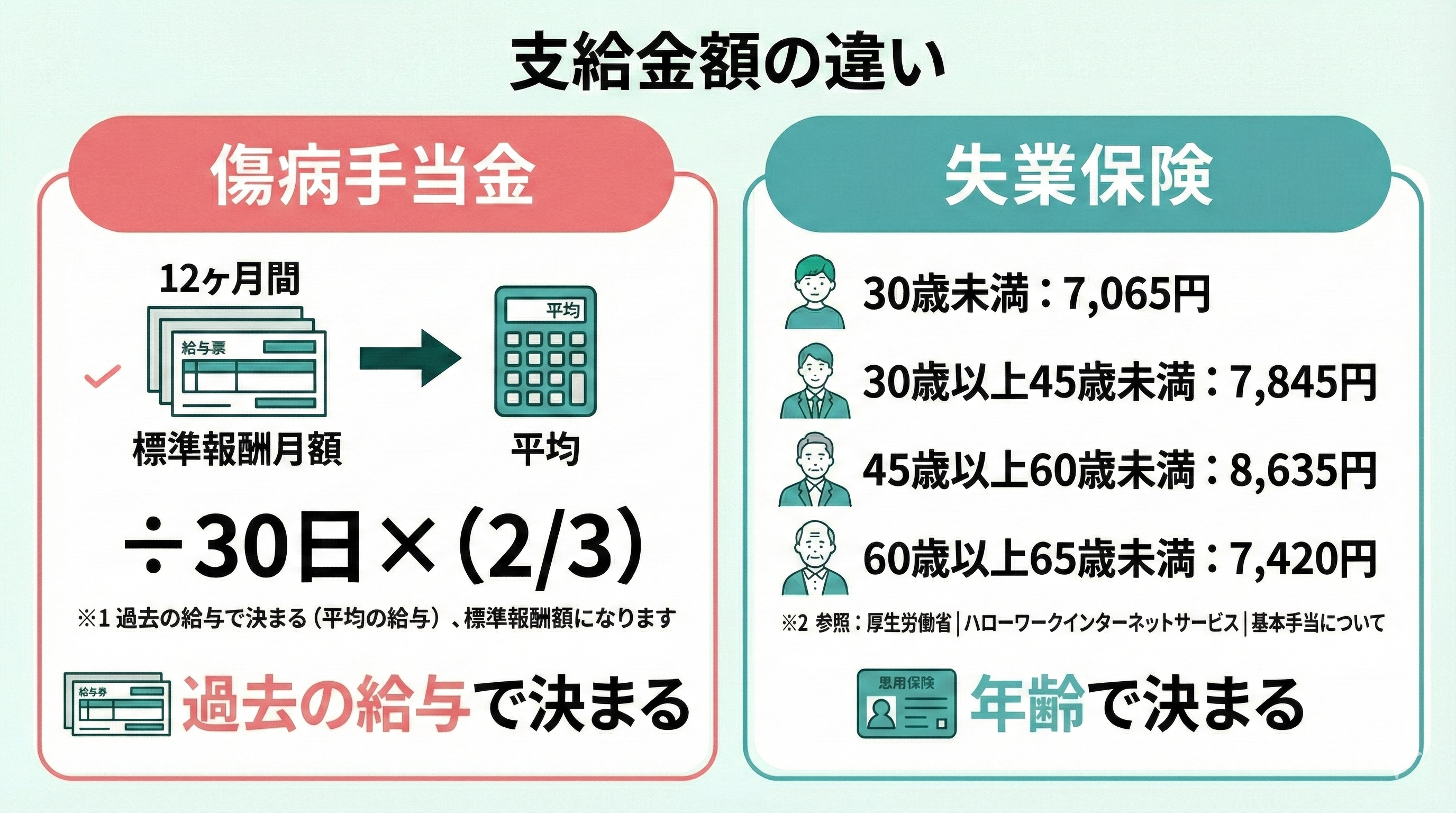

支給金額の違い

傷病手当金と失業保険の支給金額は違います。

まず、傷病手当金の支給金額は以下のように算出されます。

【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×(2/3) (※1)

次に、失業保険の支給金額は以下のように年齢別で分けられます。

| 年齢 | 基本手当日額 |

|---|---|

| 30歳未満 | 7,065円 |

| 30歳以上45歳未満 | 7,845円 |

| 45歳以上60歳未満 | 8,635円 |

| 60歳以上65歳未満 | 7,420円 |

傷病手当金は過去12ヶ月間の標準報酬月額から、失業保険は年齢で決まります。

失業保険を受給する際に知っておくべきこと

失業保険を受給する際に知っておくべきことは、以下の3つあります。

- 待機期間・給付制限期間について

- 給付期間について

- 受給申請に必要な書類について

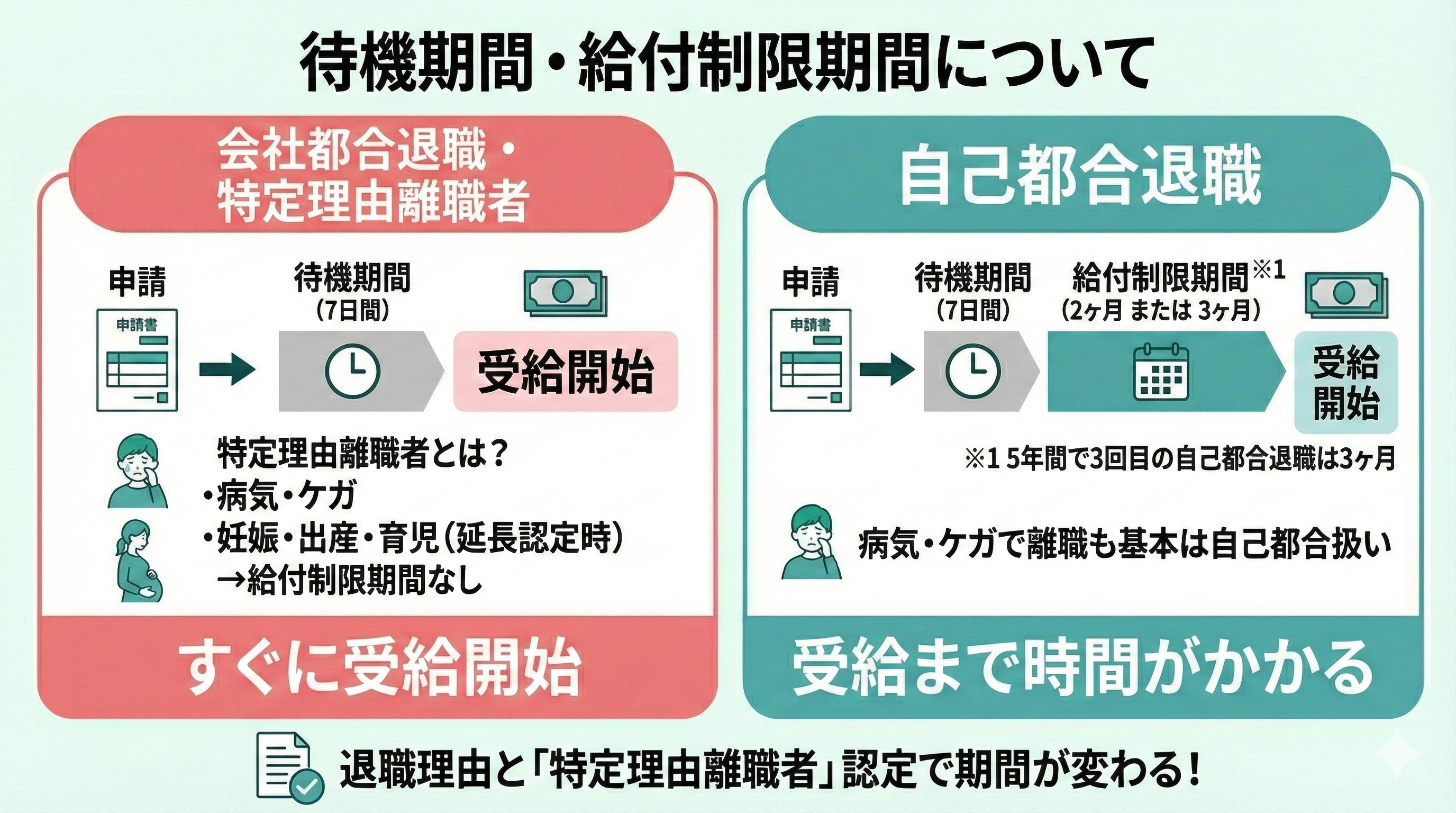

待機期間・給付制限期間について

失業保険の申請後、「待機期間」と「給付制限期間」は失業保険の手当を受給できません。

それぞれの詳細は以下の通りです。

| 適用期間 | 退職理由 | |

|---|---|---|

| 待機期間 | 失業保険の申請後7日間 | 会社都合退職 |

| 給付制限期間 | 待機期間終了後、2ヶ月(3ヶ月) | 自己都合退職 (5年間で3回目の自己都合退職となる場合) |

病気やケガで離職した場合、基本的には自己都合退職の扱いになります。

ただし、病気やケガで離職しても「特定理由離職者」として認定されると、給付制限期間がなく、7日間の待機期間を終えると失業保険が支給されます。

また、妊娠・出産・育児も「特定理由離職者」に該当しますが、給付期間の延長が認められた場合のみ、給付制限期間がなくなります。

退職理由だけでなく、「特定理由離職者」に該当するかで、受給されない期間が変わりますので、事前に把握しておきましょう。

給付期間について

失業保険は、給付期間が設けられています。

給付期間は雇用保険の加入年数や退職理由、退職時の年齢に応じて、手当を受け取れる日数である「所定給付日数」で上限が設けられています。

所定給付日数は退職理由に応じて、以下のように定められています。

| 退職理由 | 所定給付日数 |

|---|---|

| 自己都合退職 | 90~150日 |

| 会社都合退職 | 90~360日 |

会社都合退職であれば、給付制限期間がなく、自己都合退職よりも所定給付日数が多いため、自己都合退職よりも手厚くなっています。

受給申請に必要な書類について

受給申請に必要な書類は以下の7つあります。

- 雇用保険被保険者離職票1、2

- 雇用保険被保険者証

- マイナンバーの記載がある書類

- 身元確認書類 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚

- 印鑑

- 本人名義の通帳またはキャッシュカード

- 離職理由を証明できる書類

傷病手当を受給する際に知っておくべきこと

失業保険を受給する際に知っておくべきことは、以下の3つあります。

- 受給期間について

- 傷病証明書の取得方法について

受給期間について

傷病手当の受給期間は最長で1年6ヶ月です。

欠勤日数が1年6ヶ月を超えても病気やケガが治らない場合でも、傷病手当は1年6ヶ月で打ち切られます。

ただし、別の病気やケガで働くことができなくなった場合はもう一度受給が可能です。

傷病手当は同一の病気やケガが原因で働けなくなった場合に受給できる制度のため、受給期間終了後に一定期間出勤していた事実があると、再び傷病手当を受給できる可能性があります。

どの程度出勤できていれば完治した扱いになるかは個別のケースごとに保険者が判断するため、必ず2度目の傷病手当金を受給できるわけではありません。

同一の病気やケガの場合の受給期間は、最長1年6ヶ月ですので、それ以上休む場合は受給できないことは知っておきましょう。

傷病証明書の取得方法について

傷病証明書の取得方法は、医療機関で医師に作成してもらいます。

傷病証明書は以下について証明する書類です。

- 病気やケガが原因で働くことができない状態になったこと

- その病気やケガが治ったこと

- 働ける状態になった日

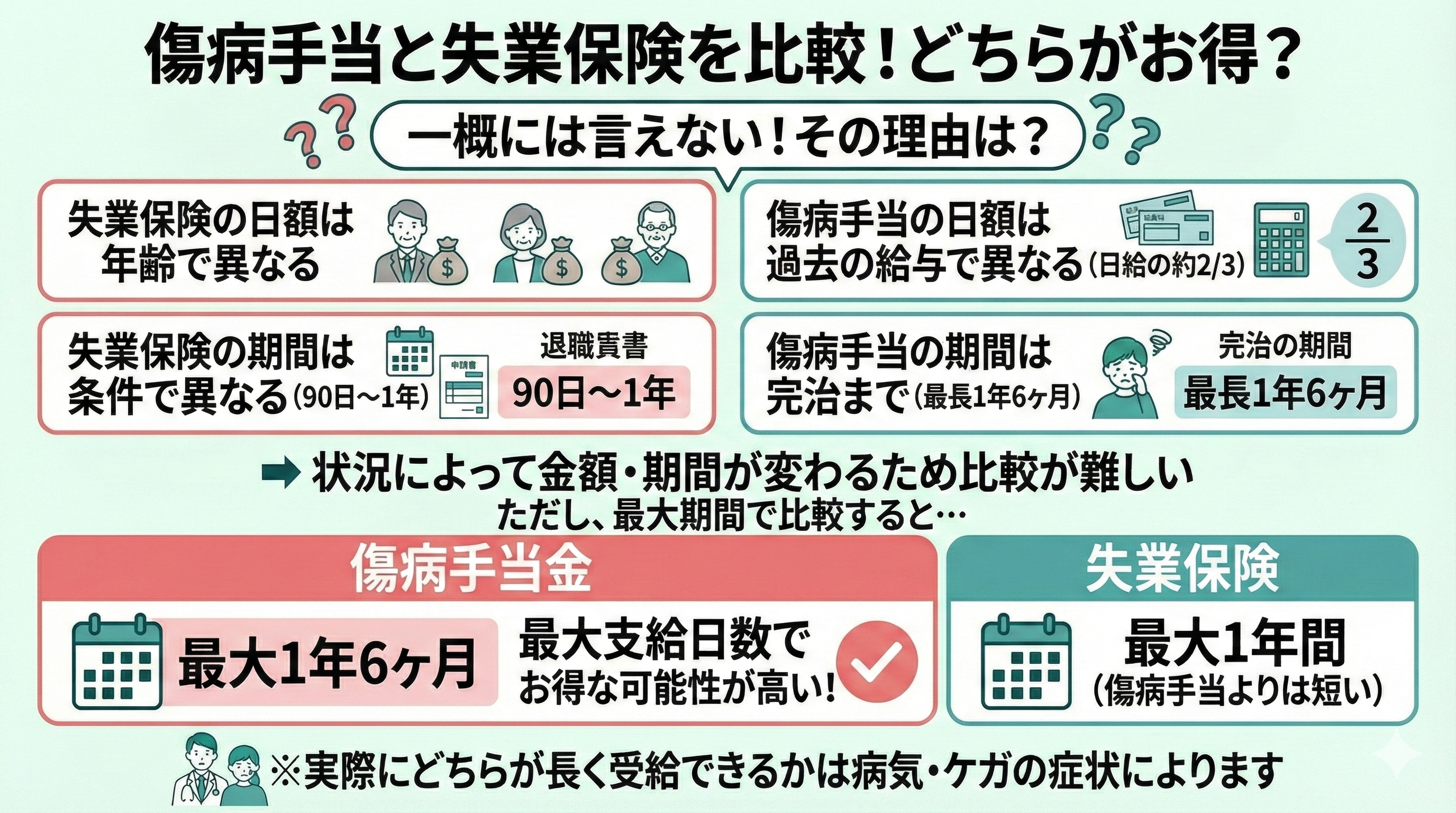

傷病手当と失業保険を比較!どちらがお得?

傷病手当と失業保険は、どちらがお得かどうかは一概には言えません。

理由は以下のとおり、4つあります。

- 失業保険の日額が年齢によって異なる

- 傷病手当の日額が各標準報酬月額によって異なる(日給の2/3程度)

- 失業保険の離職時の年齢や雇用保険の加入期間、離職理由によって異なる(90日~1年)

- 傷病手当の受給期間が病気やケガの完治時期で異なる(最長1年6ヶ月)

傷病手当、失業保険ともに、その時の状況によって受給金額や受給期間が変わるため、比較がしにくいです。

ただし、受給期間については、失業保険は最大でも1年間なのに対して、傷病手当は最大1年6ヶ月のため、最大支給日数で比較すると傷病手当の方がお得です。

傷病手当と失業保険の最大額で比較すると、傷病手当の方がお得になる可能性が高いですが、実際にどちらの方が長く受給できるかは病気やケガの症状によって変わります。

失業保険の延長はできる?手続きの条件と手順は?

通常、失業保険は手当を受け取れる期間が1年と定められています。

たとえば、3月31日に退職した人であれば、その翌日の4月1日から翌年の3月31日までが手当を受け取れる期間です。

仮に所定給付日数が150日の人が、12月1日に失業保険に切り替えた場合、所定給付日数が約30日分余ってしまいます。この余った日数は失業手当を受給できません。

このように、傷病手当を利用している人が退職した場合、働ける状態になるまで時間がかかってしまい、失業保険に制限がかかってしまうことがあります。

その対策として、条件を満たした人は失業保険の延長が可能です。

ここでは、失業保険の延長について以下の点を中心に解説していきます。

- 条件

- 手続き

失業保険の延長手続きの条件

まずは失業保険を延長できる人の条件について解説していきます。

以下の要件に該当する人は給付期間を延長することが可能です。

- 病気やケガの療養

- 妊娠・出産・3歳未満の子どもの育児

- 親族の介護

- 定年退職後の休養

上記に該当する人で、退職後30日以上働くことができない人が対象です。

1〜3に該当する人は、元々あった1年の給付期間から3年が延長され最大4年間に、4に該当する人は1年が延長され最大2年間になります。

延長申請は退職日の30日後から延長後の期限まで可能です。通常の受給期間である1年を過ぎたタイミングで申請しても問題ありません。

とはいえ、期限ギリギリに延長申請をすると、所定給付日数よりも給付期間の方が短くなってしまい、失業保険の給付が途中で強制的に打ち切りになってしまうリスクがあります。

そのため、なるべく早く延長申請し、失業保険を受給することが望ましいです。

失業保険の延長手続きの具体的な手順

次に給付期間の延長手続きの具体的な手順を解説します。

手順は以下の2つです。

- 必要書類を揃える

- ハローワークに申請する

必要書類は以下の通りです。

- 受給期間延長申請書

- 雇用保険被保険者離職票

- 延長理由の証明となる書類

- 印鑑

受給期間延長申請書はハローワークの窓口で入手するほか、郵送でも受け取れます。

延長理由の証明となる書類には医師の診断書や母子手帳などが該当します。

手続きの申請は本人が直接ハローワークに足を運ぶ方法のほか、代理人に依頼したり郵送での申請も可能です。

代理人に申請してもらう場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。本人の住所を管轄するハローワークでないと申請できないため、代理人に依頼する場合は注意しましょう。

まとめ:傷病手当金が終わった後の失業保険へ切り替え方法は?金額やタイミングは?

傷病手当と失業保険は同時に受給できないため、傷病手当を受給してから失業保険に切り替える流れが一般的です。

切り替え方法は失業保険の受給要件の1つ「働ける状態」になったタイミングによって異なります。

傷病手当と失業保険、それぞれの制度で受け取れる最大額を比較すると、傷病手当の方が多くなる可能性が高いです。

とはいえ、病気やケガの症状の程度であったり、離職前の賃金によって実際に受け取れる金額が異なるため、どちらの方がお得だとは一概に言えません。

今回の記事で紹介した手順を参考に、傷病手当から失業保険への切り替えを行ってみてください。