- 学費を払うのに利用できる制度を知りたい人

- 公立高校の学費はいくらかかるのか知りたい人

- 学費を貯めるコツを知りたい人

「母子家庭だから公立高校の学費を払えるか不安」

「母子家庭でも公立高校の学費の助けになる制度が知りたい」とお悩みではないでしょうか。

結論、母子家庭で公立高校の学費に困った時に利用できる支援制度には、以下の種類があり、家計の負担を大幅に軽減することができます。

- 高等学校等就学支援金制度

- 高校生等奨学給付金

- 母子父子寡婦福祉資金

- 生活福祉貸付金制度の「教育支援資金」

- 就学支度資金貸付制度

- 修学資金貸与制度

- 国の教育ローン

- 各自治体が設ける学費支援

- ひとり親家庭支援奨学制度

- 民間の奨学金制度

この記事では、母子家庭が公立高校へ進学する際に利用できる学費支援制度について詳しく解決します。

さらに、学費以外に生活を支援する手当や貯蓄方法まで紹介しています。

内容をまとめると

- 母子家庭には国の支援制度や自治体の補助制度が利用可能

- 高等学校等就学支援金制度や奨学給付金で学費をカバーできる

- 貯金や学資保険を活用することで学費を計画的に準備できる

- 最適な制度や教育資金計画のサポートを受けるならマネーキャリアの無料相談サービスがおすすめ

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 母子家庭で公立高校の学費が払えない!利用できる制度は?

- 【100人に調査】母子家庭の学費や教育費に関するアンケート

- Q1:高校の学費をどのように準備しましたか?(または、準備する予定ですか?)

- Q2:高校の学費について、支援制度を利用したことはありますか?

- 母子家庭で公立高校の学費が払えないときの主な制度2つ!

- 高等学校等就学支援金制度

- 高校生等奨学給付金

- 「高等学校等就学支援金制度」と「高校生等奨学給付金」の違い

- 母子家庭が公立高校の学費を払うのに利用できる他の制度を紹介!

- 母子父子寡婦福祉資金

- 生活福祉貸付金制度の「教育支援資金」

- 就学支度資金貸付制度

- 修学資金貸与制度

- 国の教育ローン

- 各自治体が設ける学費支援

- ひとり親家庭支援奨学制度

- 民間の奨学金制度

- 公立高校の学費はいくらかかるのか確認!【私立高校と比較】

- 母子家庭で私立高校に通う場合は学費免除される?

- 母子家庭が高校の学費を用意するには【貯めるコツを紹介】

- 児童手当を教育資金としてためておく方法

- 学資保険などの貯蓄型保険を利用する方法

- 積立貯金を行う方法

- 参考:母子家庭の生活を支援する手当を紹介【学費以外】

- 児童扶養手当

- ひとり親家庭医療費助成制度

- 住宅手当・家賃補助制度

- 児童育成手当

- 所得税や住民税の減額

- 学費全般についての悩みをすぐに解決する方法とは?

- 母子家庭で公立高校の学費を払うのに利用できる制度まとめ

母子家庭で公立高校の学費が払えない!利用できる制度は?

母子家庭の方が公立高校の学費を支払う際に利用できる制度には、以下のようなものがあります。

- 高等学校等就学支援金制度

- 高校生等奨学給付金

- 母子父子寡婦福祉資金

- 生活福祉貸付金制度の「教育支援資金」

- 就学支度資金貸付制度

- 修学資金貸与制度

- 国の教育ローン

- 各自治体が設ける学費支援

- ひとり親家庭支援奨学制度

- 民間の奨学金制度

これらの制度を上手に利用すれば、経済的な負担を大きく減らすことができます。

子育てをしながら収入を得るには、気力だけでなく時間や体力も必要で、十分な収入を得るのが難しい方が多いです。

厚生労働省のデータでは、母子家庭の年収の平均値は200万円台と、一般的には低い水準(※)にあるため、学費を払うことが難しいのが現状です。

そんなお悩みを持つ母子家庭の方に向けて、学費を支払えない時に利用できる制度について紹介します。

【100人に調査】母子家庭の学費や教育費に関するアンケート

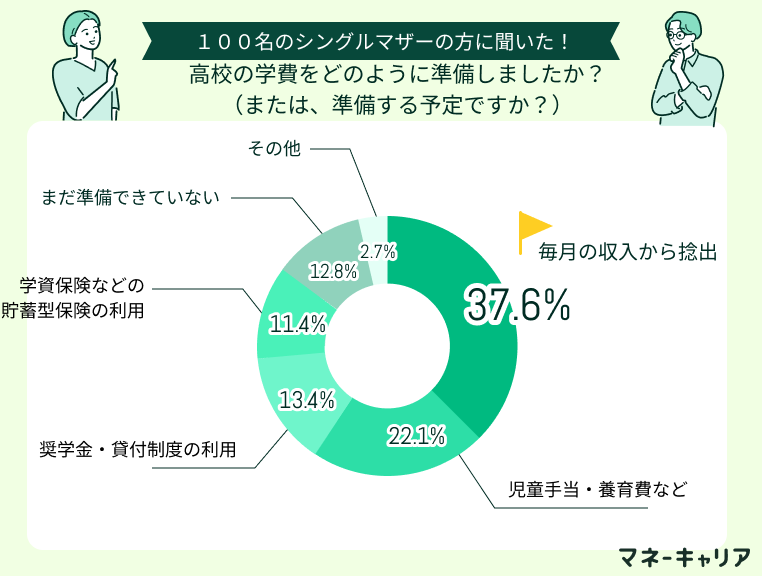

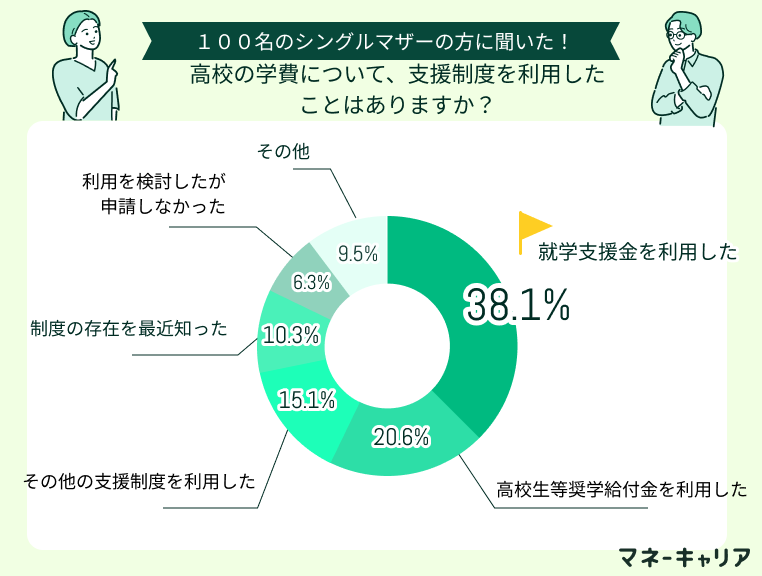

ここでは、100人の母子家庭の親を対象としたアンケート調査から、子供の学費の準備方法や、支援制度の利用の実態について紹介します。

教育資金の準備には、具体的な目標設定と計画性が欠かせません。

以下のアンケート結果を参考に、教育費の準備を進めていきましょう。

Q1:高校の学費をどのように準備しましたか?(または、準備する予定ですか?)

Q2:高校の学費について、支援制度を利用したことはありますか?

母子家庭の学費に関する実際の意見は以下の通りです。

60代女性

学費以外にもお金がかかり大変でした。

学費は自分の収入でなんとかなったが、修学旅行やスマホ代などは収入だけでは大変だった。スマホ代は奨学金で支払っていた。修学旅行は入学直後から積立が始まった。旅費以外のお小遣い等は祖父母に出してもらった。

50代女性

奨学金制度や学資保険を利用しました。

子供が4人いたため、高校生が2人(1年と3年)の時期が3回訪れました。

できるだけ貯めていた手当と学資保険でどうにかできた時もありましたが奨学金制度を使う時もありました。通学の交通費も電車やバスを使わず子供たちも頑張って自転車で通ってくれたり当時は生活費を切り詰めもして大変でした。去ってしまえばいい思い出ですが、もう少し支援制度がわかりやすければいいなと思っていました。

母子家庭で公立高校の学費が払えないときの主な制度2つ!

まずは母子家庭で公立高校の学費が払えないときに利用するべき制度を2つ紹介します。

高等学校等就学支援金制度

高等学校等就学支援金制度は、公立高校に通う生徒の授業料を負担するための支援制度です。

該当する条件を満たせば、授業料相当額である11万8,000円が学校に直接支払われ、実質的に授業料が無償化されます。

この制度の対象となるには、以下の所得基準を満たす必要があります。

- 市町村民税の課税所得額×6%-調整控除額が30万4,200円未満

- 給与所得者の場合、年間の住民税から均等割額5,000円を差し引いた金額が30万4,200円未満

世帯収入が約910万円以下であれば、制度の対象となります。

しかし所得の計算は複雑かつ市町村によって計算方法が異なるので、一度市町村に問い合わせることをおすすめします。

高校生等奨学給付金

高校生等奨学給付金は、低所得世帯の授業料以外の教育費を支援する制度で、教科書代や修学旅行費などに使えます。

住民税非課税世帯の場合、第一子には年間12万2,100円、第二子以降には年間14万3,700円が支給されます。

母子家庭の場合、年収204万円以下であれば対象となる可能性があります。

また、この奨学給付金は返済の必要がなく、負担を軽減できるのが大きなメリットです。

申請は毎年6月に学校で案内され、7月下旬が期限で、所得証明書などが必要です。

「高等学校等就学支援金制度」と「高校生等奨学給付金」の違い

「高等学校等就学支援金制度」と「高校生等奨学給付金」には、以下の2つの違いがあります。

- 給付金の使い道

- 所得要件

高等学校等就学支援金制度は授業料に対して支給される一方、高校生等奨学給付金は教科書代など授業料以外の費用に使えます。

また、高等学校等就学支援金制度は年収910万円以下の世帯が対象です。

多くの家庭が該当する一方、奨学給付金は住民税非課税世帯や低所得世帯が対象です。

母子家庭の場合、両方の制度を利用できる可能性が高いです。

母子家庭が公立高校の学費を払うのに利用できる他の制度を紹介!

母子家庭が公立高校の学費を支払う際に利用できる他の制度について、貸与型と給付型に分け、以下8つ解説します。

貸与型の奨学金

母子父子寡婦福祉資金

母子父子寡婦福祉資金は、母子家庭や父子家庭で、子どもが20歳未満であれば利用できる貸与型の支援制度です。

この制度は、子育て中のひとり親世帯の経済的自立を支援することを目的としており、連帯保証人は不要で、返済時には利子がかからない点が大きな特徴です。

また、返済開始時期は子どもが学校を卒業してから6か月後と定められており、経済的な負担を軽減しながら無理なく計画を立てることができます。

厚生労働省が制度を所管していますが、申請やご相談はお住まいの地域の各自治体福祉担当窓口で行われます。

生活福祉貸付金制度の「教育支援資金」

2つ目に紹介する制度は教育支援資金です。

生活福祉資金貸付制度は、母子家庭など低所得世帯に貸与されている貸付金制度です。

連帯保証人は不要ですが、連帯保証人を立てられる場合は無利子で、立てられない場合は年1.5%の利子が発生します。

制度の運営主体は都道府県社会福祉協議会であり、申請や相談の窓口はお住まいの市区町村社会福祉協議会となっています。

就学支度資金貸付制度

3つ目に紹介する制度は就学支度資金貸付制度です。

この制度は母子家庭・父子家庭を対象とした母子父子寡婦福祉資金の一部の制度で、高校などに入学する際に必要となる経費に対して貸し付けられる制度です。

この制度も貸与型で返済する必要があります。

公立高校への入学の場合、貸付限度額は16万円となっています。(※)

返済開始は卒業後6カ月からで、返済期間は5年以内となっています。

※参照:高等教育の修学支援新制度

修学資金貸与制度

4つ目に紹介する制度は修学資金貸与制度です。

この制度は、母子父子寡婦福祉資金の一部であり、ひとり親家庭の高校生などの授業料や教科書代など、就学に必要な費用を支援する目的で設けられています。

貸与額は、通学状況や学校の種類によって異なります。

例えば、私立高校に自宅外から通学する場合の月額上限額は52,500円です。返済は卒業後6か月後から始まり、返済期間は20年以内となっています。

詳細については、お住まいの各自治体窓口にご確認ください。

国の教育ローン

5つ目に紹介する制度は国の教育ローンです。

これは日本政策金融公庫が行っている教育ローンで、上限350万円まで借り入れることが可能です。

日本学生支援機構からの奨学金との併用で貸与することができます。

日本政策金融公庫が行っている教育ローンの最大の特徴は返済方法について柔軟に考慮してもらえることです。

子どもの人数や世帯収入、母子家庭などを考慮して返済額・返済期間を決めることができます。

近年は、借入の手続きが日本政策金融高校の店舗まで行く必要がなくなっていますので、借り入れを考えている方は問い合わせましょう。

各自治体が設ける学費支援

国とは別に各自治体が設ける学費支援も有効な手段です。

例として東京都と北海道の学費支援制度をご紹介します。

東京都では、私立高校に通う生徒を持つ世帯を対象に最大35万円の給付金が支給されます。

この給付金は返済不要で、対象世帯は年収760万円~910万円未満となり、また、子どもの人数によっては所得要件を超えても支給される場合があります。

北海道でも私立高校に通う世帯向けに授業料援助が行われています。

年収270万円未満の世帯には、就学支援金を含めて月額33,500円が上限として支給され、返済は不要です。

ひとり親家庭支援奨学制度

ひとり親家庭支援奨学制度は、一般財団法人全国母子寡婦福祉団体協議会とローソングループによって運営されている給付型奨学金制度です。

採用されると月額3万円が支給され返済の必要はありません。

しかし募集人数は全国で400人と限られており、他の制度に比べて競争率が高いです。(※)

応募資格は、ひとり親世帯で経済的に困難な生徒、社会貢献に積極的で品行方正な生徒、そして全国母子寡婦福祉団体協議会の会員または入会希望者です。

民間の奨学金制度

公立高校の学費はいくらかかるのか確認!【私立高校と比較】

公立高校の学費はいくらかかるのか、私立高校と比較した表を以下にまとめました。

| 学費項目 | 公立高校(年間) | 私立高校(年間) |

|---|---|---|

| 学校教育費 | 約31万円 | 約75万円 |

| 学校外活動費 | 約20万円 | 約30万円 |

| 合計 | 約51万円 | 約105万円 |

公立高校の学費は年間で約51万円かかり、私立高校ではその3倍ほどの学費がかかります。

また、そのほとんどが学校教育にかかる費用となります。

母子家庭で私立高校に通う場合は学費免除される?

母子家庭で私立高校に通う場合の学費に関して、完全に免除されるケースはほとんどありません。

ただし、学校によっては独自の学費減免制度を設けている場合があるので事前確認が必要です。

また、私立高校の学費負担を軽減するために、自治体が独自の支援制度を提供している場合もあります。

とくに東京都などでは、手厚い支援が受けられることがある一方、自治体によって支援内容や金額が大きく異なるため、地域ごとの情報収集が必要です。

たとえば、中学3年生や高校3年生を対象にした塾費用や受験料を無利子で貸し付ける制度など、授業料以外の支援なども受けられます。

なお支援を受ける場合には、基本的には申請手続きが必要です。

さらに、複数の支援制度を組み合わせて、経済的な負担をさらに軽くできる可能性もあるので検討してみましょう。

母子家庭が高校の学費を用意するには【貯めるコツを紹介】

母子家庭が高校の学費を用意する方法として、以下の3つがあります。

最適な方法は人によって違うので、まずはどの方法があっているのか考えるのが重要です。

児童手当を教育資金としてためておく方法

児童手当について 児童手当は、中学校卒業までの児童を養育している家庭に対して支給される公的給付金です。

支給額は、年齢や子どもの数によって異なります。具体的には、3歳未満は月額15,000円、3歳から小学校修了前までは月額10,000円(第3子以降は15,000円)、中学生は一律10,000円が支給されます。

たとえば、第1子に支給される手当を全額積み立てた場合、中学卒業までに約200万円を貯蓄できる計算になります。

これにより、高校進学時の学費など、将来の教育資金計画に役立てることが可能です。

学資保険などの貯蓄型保険を利用する方法

学資保険は、子どもの将来の教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険です。

満期時に教育資金として受け取れる点が特徴で、途中解約がしにくいため、確実な積み立てが可能になります。

ただし、各保険会社の商品内容は多岐にわたるため、ご自身のニーズに合ったプランを選択することが重要です。

契約前に、返戻率や保障内容などを十分に比較検討することをお勧めします。

積立貯金を行う方法

学費準備の有効な手段として、積立貯金が挙げられます。

この方法は、強制的に貯蓄できる点が大きなメリットです。

具体的な方法としては、勤務先の給与から天引きされる財形貯蓄や、指定日に普通預金から定期預金へ自動で振り替えられる自動積立定期預金などがあります。

これらの仕組みを活用することで、安易な引き出しを防ぎ、計画的かつ確実に教育資金を積み立てることができます。

参考:母子家庭の生活を支援する手当を紹介【学費以外】

母子家庭の生活を支援する手当や制度を以下に紹介します。

児童扶養手当

児童扶養手当は、母子家庭もしくは父子家庭でかつ所得が低い世帯を対象に支給される手当のことです。

児童扶養手当の受給期間は子どもが18歳になって最初の3月31日までとなります。

支給額は子どもの数や世帯収入によって異なりますが、子どもが1人で全部支給である場合、支給額は月額43,160円となります。

支給要件の所得額であるかの計算が非常に複雑であるため、管轄の市区町村役場に問い合わせてみましょう。

ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、母子家庭もしくは父子家庭で親もしくは子どもがケガや入院をしたときに負担した医療費を助成してくれる制度です。

ひとり親家庭医療費助成制度の受給期間は、受給資格の認定が受けられた日からお子さんの年齢が満18歳に達した年度の3月31日までとなります。

支給額や助成してくれる範囲が各市町村によって異なるため、助成を受ける場合は問い合わせる必要があります。

しかし、所定の条件を満たせば、自己負担した医療費を全額助成してもらえる場合があります。

住宅手当・家賃補助制度

住宅手当・家賃補助制度は所得の低い母子家庭もしくは父子家庭に対して家賃を補助してもらえる制度です。

住宅手当・家賃補助制度の受給期間は各自治体により異なります。

所得要件は子どもの数によって変わりますが、扶養人数が1人の場合、年収230万円以下であれば、住宅手当・家賃補助制度が利用できます。

ただし、自治体によってはこの制度を行っていない場合があるため、各自治体に確認してみましょう。

児童育成手当

児童育成手当は様々な理由で母子家庭もしくは父子家庭になった世帯に対して、児童の福祉の増進を図るために設けられた手当です。

所得要件は扶養人数が一人の場合、年収398万円以下でこの制度が利用できます。

支給額は月額13,000円です。

なお、児童育成手当の受給期間は子どもが18歳になった最初の3月31日までの期間となります。

この制度も自治体によって異なるため、各自治体に確認してみましょう。

所得税や住民税の減額

母子家庭で合計所得額が500万円以下の場合、ひとり親控除の対象となり、所得税や住民税の負担を減額できます。

具体的には、ひとり親控除の適用を受けることで、課税所得額から35万円が控除されるため、所得税率が10%であれば、年間で約3.5万円の税金が軽減されます。

さらに、所得控除が適用されることで、各種手当や補助金の申請時に必要な所得基準を満たす可能性も高まります。

これにより、学費支援や生活支援の対象となるケースも多く、母子家庭の経済的な負担をさらに軽減する効果が期待できます。

ひとり親控除は、年末調整や確定申告時に申請が必要で、住民税に関しては市区町村により手続きが異なる場合もあるため、早めに確認し申請を忘れないようにしましょう。

学費全般についての悩みをすぐに解決する方法とは?

学費全般についての悩みをすぐに解決したい場合、家計の見直しが有効な方法の1つです。

多くの家庭が、進学にかかる費用をどのようにカバーするかについて悩んでいますが、まずは収支を明確に把握することをおすすめします。

マネーキャリアの無料相談では、お金の専門家が家計の状況を見直して最適なプランを提案してくれます。

さらに進学費用や支援制度の相談など、現在の経済状況で無理なく準備できる家計の見直しについてもアドバイスが受けられます。

回数無制限で相談できるので、分からないことがあればまずは気軽に相談しましょう。

- 一人ひとりに合った制度や、学費に関するアドバイスをくれる

- 学費だけでなく、家計や貯金に関する悩みも相談できる

- オンラインで何度でも無料で相談できるため、忙しい方でも利用できる

母子家庭で公立高校の学費を払うのに利用できる制度まとめ

母子家庭で公立高校の学費を払うために利用できる制度を紹介しました。

今回の記事のポイントは以下となります。

- 国の援助制度として高等学校等就学支援金制度と高校生等奨学給付金がある

- 国の制度以外にも各自治体や民間団体が運営している制度もある

- 公立高校の学費を支払うためには貯金や事前に積立をしておくことが大切

- 学費以外にも母子家庭の生活を支援する手当がある