この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 30歳で3500万円の住宅ローンは組める?

- 必要な世帯年収の目安は600万円〜700万円以上

- 頭金なしの場合、月々の返済額はいくら?

- 無料FP相談を活用して、プロと一緒に無理のない返済計画を立てよう

- 【実際どうだった?】30歳で3500万円の住宅ローンを契約した人の体験談

- 住宅ローンの借入額と返済期間を教えてください

- 頭金はいくら用意しましたか?

- ローンの組み方を教えてください

- 実際に返済を始めてみて、予想と違ったことや大変だったことがあれば教えてください

- 30歳・住宅ローン3500万円の月々の返済額をシミュレーション

- 借入期間35年の場合

- 借入期間30年の場合

- 借入期間25年の場合

- 30歳で3500万円の住宅ローンを組む際の注意点

- 「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準にする

- 住宅の維持費がいくらかかるかシミュレーションしておく

- 団信の保障内容をしっかり確認する

- 最新の住宅ローン控除・省エネ基準を確認する

- 【まとめ】30歳・住宅ローン3500万円で迷ったらFPに相談しよう

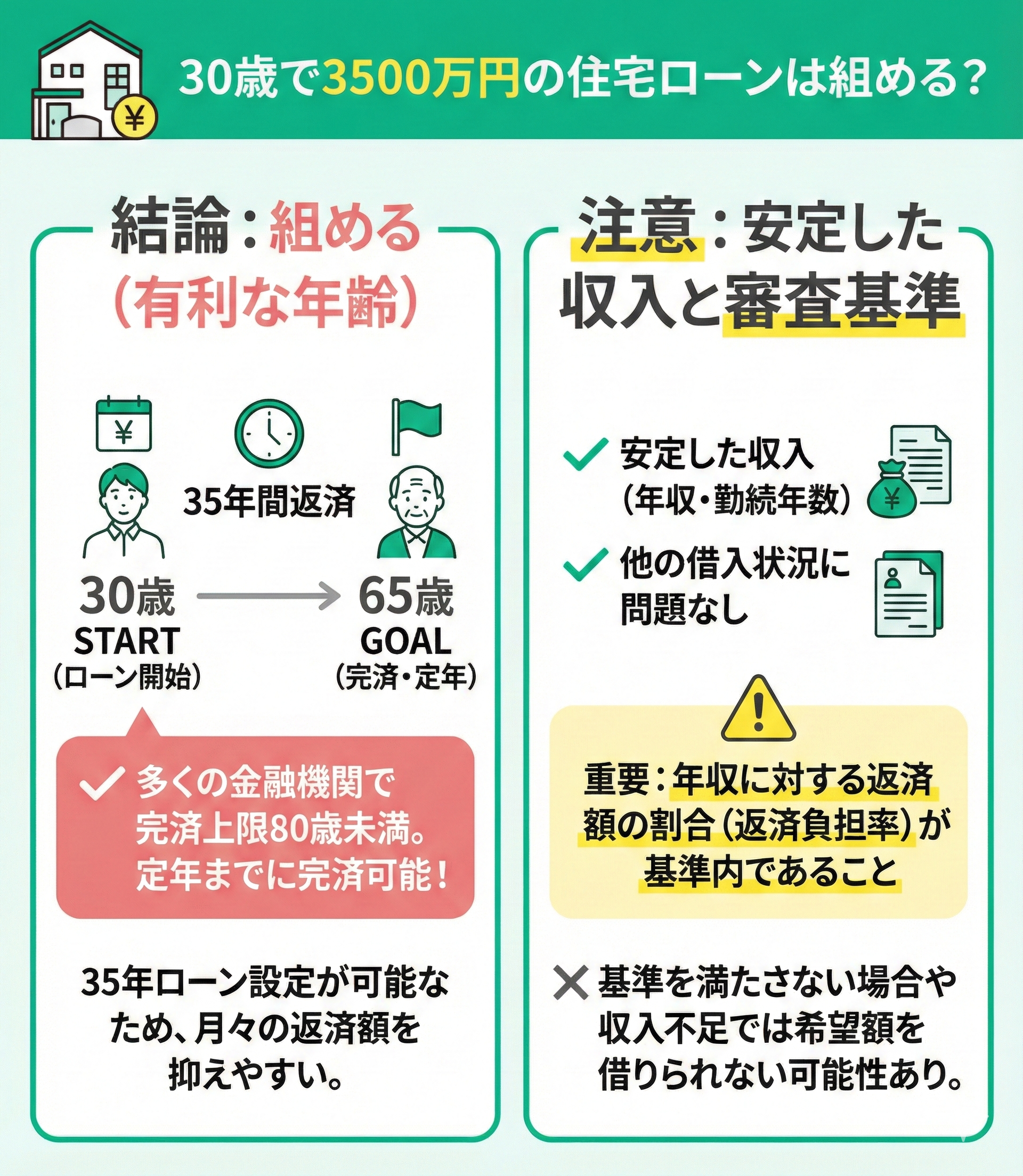

30歳で3500万円の住宅ローンは組める?

30歳は住宅ローンを組むうえで有利な年齢であり、返済期間を35年に設定できるため、3,500万円の借入も可能です。

多くの金融機関では完済時年齢の上限を80歳未満としており、30歳から35年ローンを組めば定年の65歳前後で完済できます。ただし、審査では収入や勤続年数、他の借入状況なども厳しく確認されるため、安定した収入が必要です。収入が不足すれば、希望額を借りられないこともあり得ます。

特に、年収に対する年間返済額の割合が基準を満たさなければ審査を通過できません。

必要な世帯年収の目安は600万円〜700万円以上

住宅ローン審査では返済負担率が重視され、年収400万円以上なら35%以下、400万円未満は30%以下が目安です。3,500万円を35年・金利1〜2%で借りると年間返済額は約130〜140万円。年収400万円でも基準上は収まりますが、他の借入や金利上昇を考えると余裕は乏しいのが実情です。

一般的な目安は年収の5〜6倍ですが、返済負担率25%以内を意識すると、必要年収は約600万円となります。

頭金なしの場合、月々の返済額はいくら?

フラット35(35年・元利均等・ボーナス返済なし)を利用し、頭金の有無による返済額を試算しました。金利は2026年2月時点で、頭金なしは年2.40%、融資率90%以下は年2.26%を想定しています。

| 項目 | 頭金なし | 頭金1割 | 頭金2割 |

|---|---|---|---|

| 物件価格 | 3,500万円 | 3,500万円 | 3,500万円 |

| 頭金 | 0円 | 350万円 | 700万円 |

| 借入額 (物件価格-頭金) | 3,500万円 | 3,150万円 | 2,800万円 |

| 金利(年) | 2.40% | 2.26% | 2.26% |

| 毎月返済額 | 約123,300円 | 約109,000円 | 約96,500円 |

| 年間返済額 | 約148万円 | 約130万円 | 約116万円 |

| 総返済額 | 約5,177万円 | 約4,561万円 | 約4,054万円 |

※参照:金利情報|フラット35

試算の結果、頭金を入れるほど借入額と金利が抑えられ、毎月・総返済額ともに大きな差が生じる点が確認できました。

無料FP相談を活用して、プロと一緒に無理のない返済計画を立てよう

住宅ローンは数十年にわたって家計へ影響するため、無理のない返済計画を立てることが重要です。

無料FP相談では、収入・支出のバランスや将来のライフイベントを踏まえ、現実的な返済額や返済期間を整理できます。

今の家計で本当に返し続けられるのか、どのローンが適しているのかといった疑問も、専門家と一緒に確認できるため、判断に迷いがある方ほど早めの相談が安心につながります。

【実際どうだった?】30歳で3500万円の住宅ローンを契約した人の体験談

ここでは、30歳で3,500万円の住宅ローンを契約した人にアンケートを実施しました。実際の声を参考に、住宅ローンについて知識を深めましょう。

- 住宅ローンの借入額と返済期間を教えてください

- 頭金はいくら用意しましたか?

- ローンの組み方を教えてください

- 実際に返済を始めてみて、予想と違ったことや大変だったことがあれば教えてください

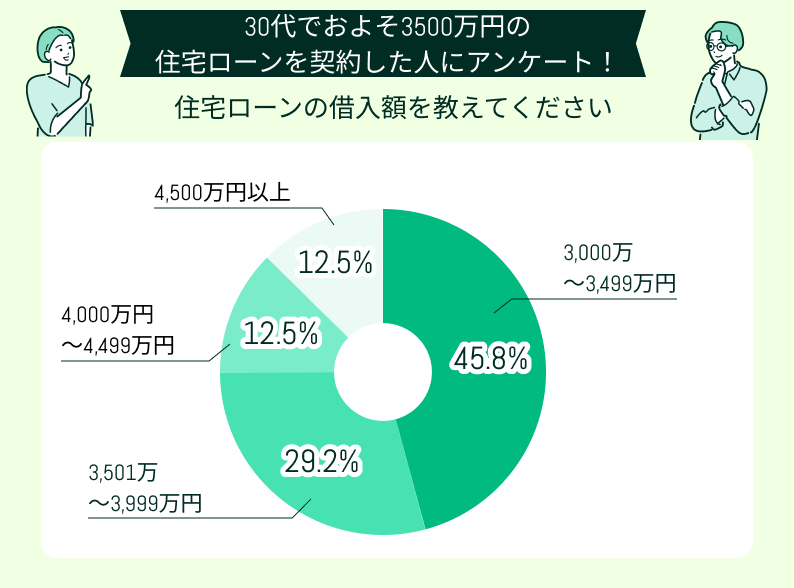

住宅ローンの借入額と返済期間を教えてください

借入額で多かったのは3,000万〜3,499万円で、次いで3,501万〜3,999万円が続き、4,000万円超の高額借入も一定数存在します。

同じ「3,500万円前後」でも実際の借入額には幅があり、物件価格や頭金、ライフプランによって選択が異なります。住宅ローンを検討する人は、自分がどの層に近いかを意識し、シミュレーションで返済可能額を把握することが重要です。

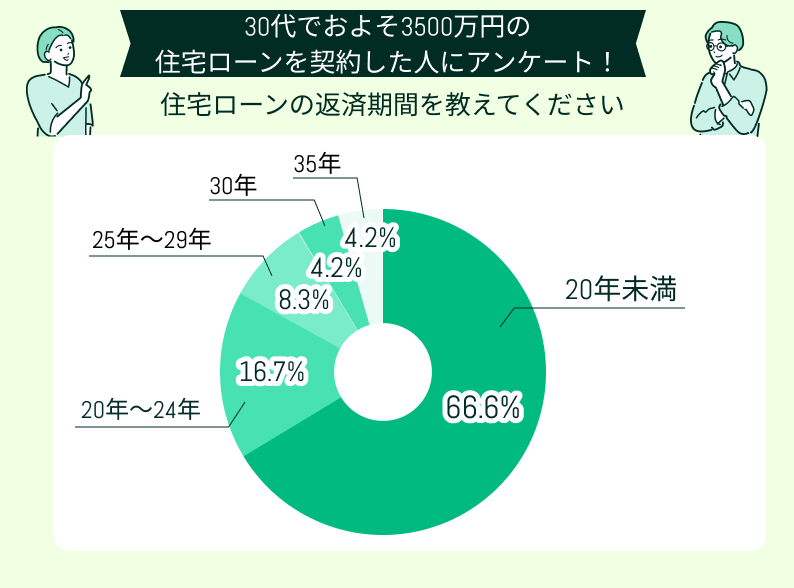

アンケートでは、多くの人が20年未満の短期返済を選び、長期ローン利用者は少数でした。

金利負担を抑える目的で短期を選ぶ傾向が強いですが、毎月の返済額は高くなるため、安定収入や頭金の多さが条件となります。短期間は総支払額を減らせますが、家計圧迫のリスクもあるため、自身の年収・支出・ライフプランを踏まえたシミュレーションが不可欠です。

教育費や老後資金との両立を考え、返済期間を延ばして月負担を軽くする選択肢も有効です。他人の事例ではなく、自分に適した返済期間を見極めるようにしましょう。

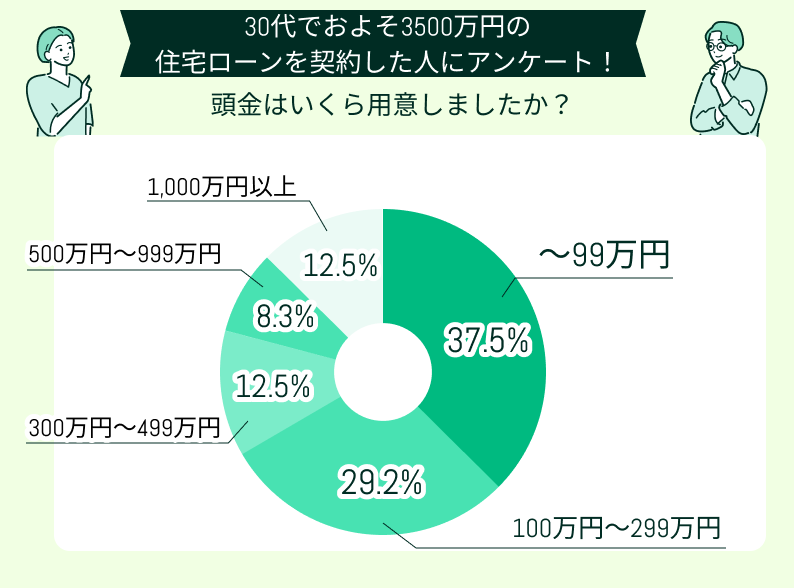

頭金はいくら用意しましたか?

頭金額について多かったのは〜99万円の少額頭金で、次いで100〜299万円が多い結果となりました。

一方、300万円以上や1,000万円以上の高額頭金を準備した層も一定数おり、頭金額には大きな幅があることがわかります。

頭金は多く入れるほど借入額と利息負担を減らせますが、手元資金が減り引っ越し費用や教育資金に影響する可能性もあるのです。逆に少額なら現金を温存できますが、総返済額は増加します。

どちらが適切かは一概に言えず、ライフプランや収入見通し、貯蓄状況を踏まえたシミュレーションが不可欠です。返済額試算やシミュレーション結果を活用し、無理のない頭金設定を行いましょう。

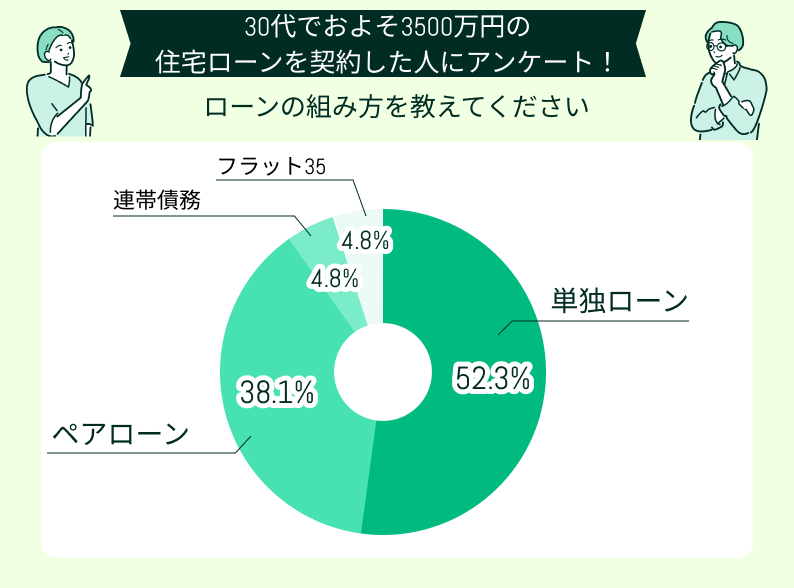

ローンの組み方を教えてください

ローンの組み方で多かった回答は単独ローンで、次いでペアローン、少数派として連帯債務やフラット35が見られました。同じ年齢・借入規模でも、収入や働き方、ライフプランによって選択は大きく異なります。

単独ローンは手続きが簡単で返済責任が明確ですが、借入額は世帯収入に対し制限されやすい点があります。ペアローンや連帯債務は収入合算で借入額を増やせますが、契約や返済責任が分かれる、連帯責任が生じるなどの注意点があるのです。

実際に返済を始めてみて、予想と違ったことや大変だったことがあれば教えてください

住宅ローンは契約時に計画を立てても、返済を始めると予想外の負担を感じることがあります。金利や返済額はシミュレーション可能ですが、生活環境の変化や収入の増減、突発的な支出までは正確に予測できません。

教育費や車の買い替え、修繕費などが重なることもあり、精神的な負担も無視できません。ローンを抱えるプレッシャーや毎月の支払いへのストレスを感じる人もいます。

ここでは、30歳で3,500万円前後の住宅ローンを契約し返済を始めた人のリアルな声を紹介します。体験談を通して、自分のライフプランに沿った現実的な返済計画を考えるきっかけにしてください。

30代女性

想定外の教育費が家計を圧迫

30代男性

固定資産税と修繕費の負担が重い

月々の返済額だけを基準に計画を立てたため、固定資産税や火災保険、外壁修繕の積立などの維持費を軽視していました。

30代女性

ボーナス返済のリスクを痛感

ボーナス返済を組み込んだプランで契約しましたが、会社の業績悪化でボーナスが減額され、返済計画が大きく狂いました。

30代男性

金利上昇で支払い額が増加

変動金利で契約し、当初は低金利で安心していましたが、金利が上昇し始めてから毎月の返済額が上がり、家計への負担が増えました。

30代女性

事前にFPに相談すべきだった

契約前に専門家の意見を聞かず、自分たちだけで返済計画を立てました。しかし実際に返済を始めると、生活費や教育費のバランスが崩れ、貯蓄も減少していきました。

今回の口コミでは、返済開始後に教育費や維持費、金利上昇、ボーナス減額など想定外の要因が家計に影響した事例が多く見られました。

自己判断で計画を立て、生活費や貯蓄とのバランスを崩したケースもあり、住宅ローンが長期契約で経済状況やライフイベントに左右されやすいことがわかります。

これを防ぐには、契約前にFPなどの専門家へ相談し、複数シナリオを踏まえた資金計画を立てることが重要です。

30歳・住宅ローン3500万円の月々の返済額をシミュレーション

一般的に住宅ローンは、定年の65歳までに完済することが理想です。30歳で借り入れる場合、返済期間を35年に設定すれば完済時年齢は65歳前後となります。

ここでは、借入額3,500万円・金利2.26%・頭金なし・ボーナス返済なし・繰上げ返済なし・元利均等返済の条件で、返済期間ごとの毎月返済額を試算しました。

以下の3つのケースで、月々の返済額と総返済額を比較します。

- 借入期間35年の場合

- 借入期間30年の場合

- 借入期間25年の場合

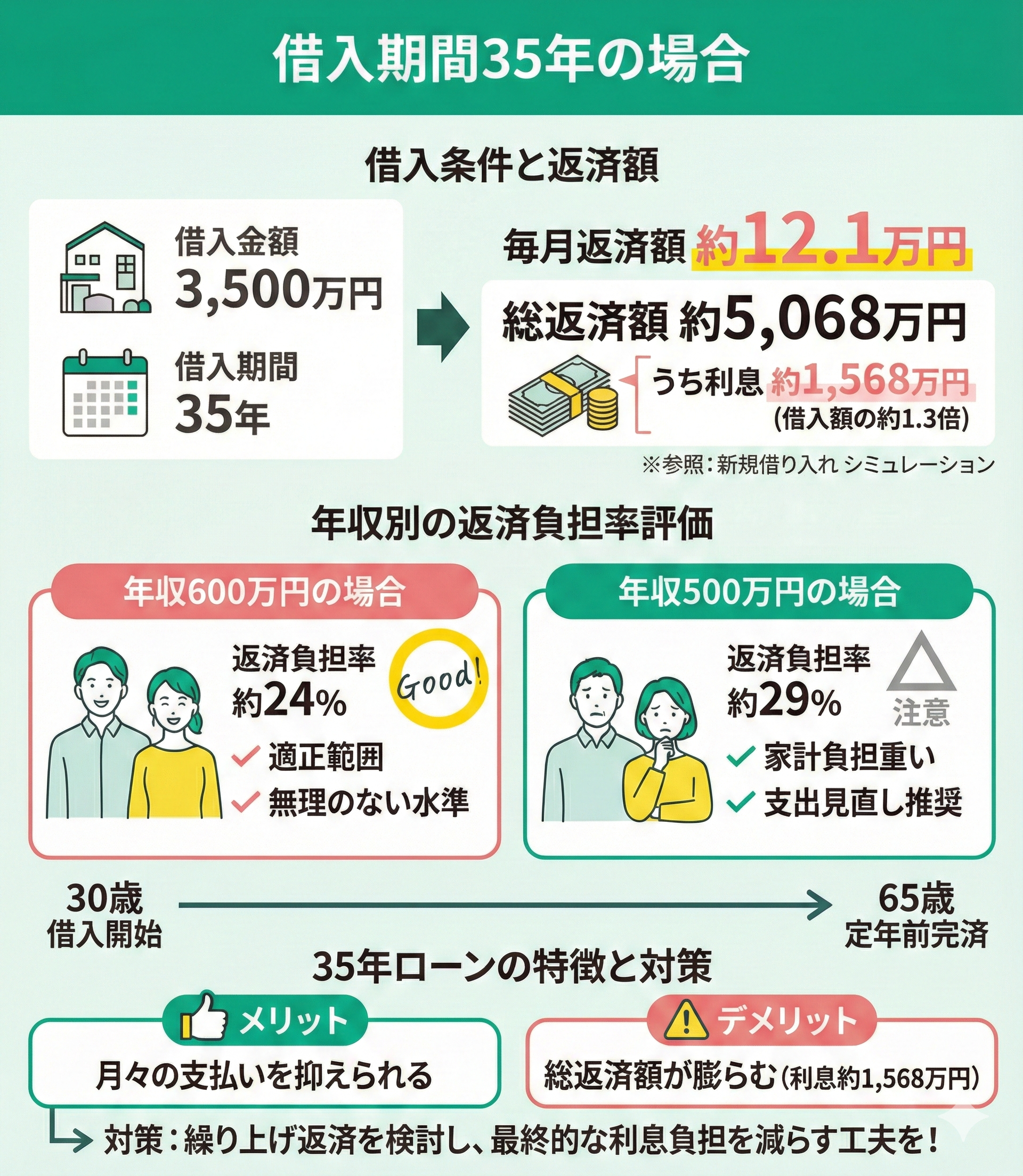

借入期間35年の場合

| 借入期間35年の場合 | |

|---|---|

| 借入金額 | 3,500万円 |

| 借入期間 | 35年 |

| 毎月返済額 | 120,666円 |

| 年間返済額 | 1,447,992円 |

| 総返済額 | 50,679,720円 |

毎月返済額は約12.1万円です。年収600万円なら返済負担率は約24%と適正範囲ですが、500万円では約29%となり家計負担は重くなります。

35年ローンは月々の支払いを抑えられる反面、総返済額は約5,068万円(利息約1,568万円)まで膨らむ点に注意が必要です。

借入後は、家計の状況を見ながら繰り上げ返済を検討し、最終的な利息負担を減らす工夫をしましょう。

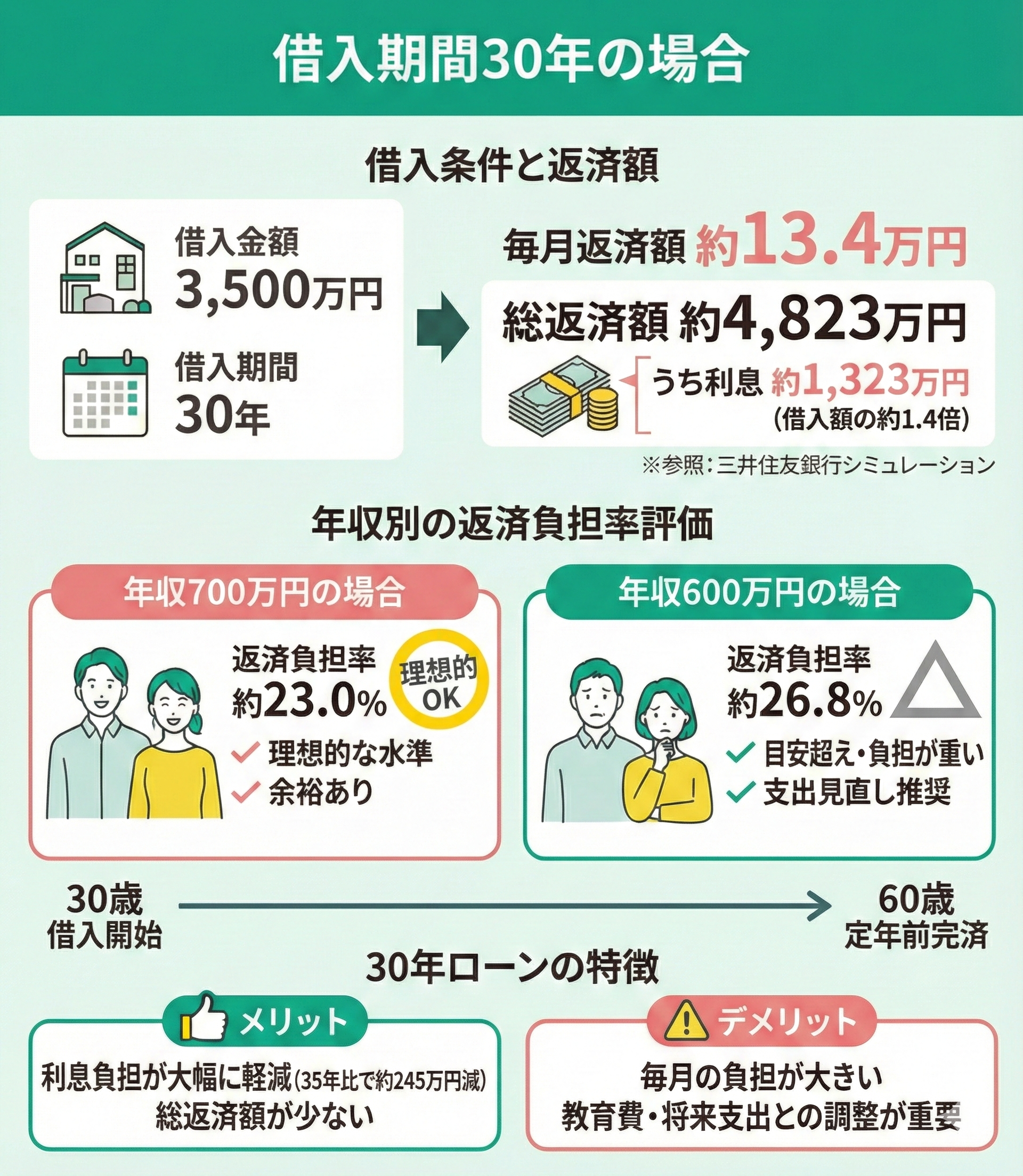

借入期間30年の場合

以下は、借入期間30年を前提としたシミュレーション結果です。

| 借入期間30年の場合 | |

|---|---|

| 借入金額 | 3,500万円 |

| 借入期間 | 30年 |

| 毎月返済額 | 133,964円 |

| 年間返済額 | 1,607,568円 |

| 総返済額 | 48,227,040円 |

毎月の返済額は約13.4万円、年間約161万円です。年収600万円の返済負担率は約26.8%と目安の25%を超えます。年収700万円の返済負担率は約23.0%となるため、余裕を持つなら年収700万円以上が理想です。

総返済額は約4,823万円となり、35年ローンと比較して約245万円の利息を節約できます。完済時期が早まるメリットは大きいですが、月々の負担が増すため、教育費など将来の支出計画との調整が重要です。

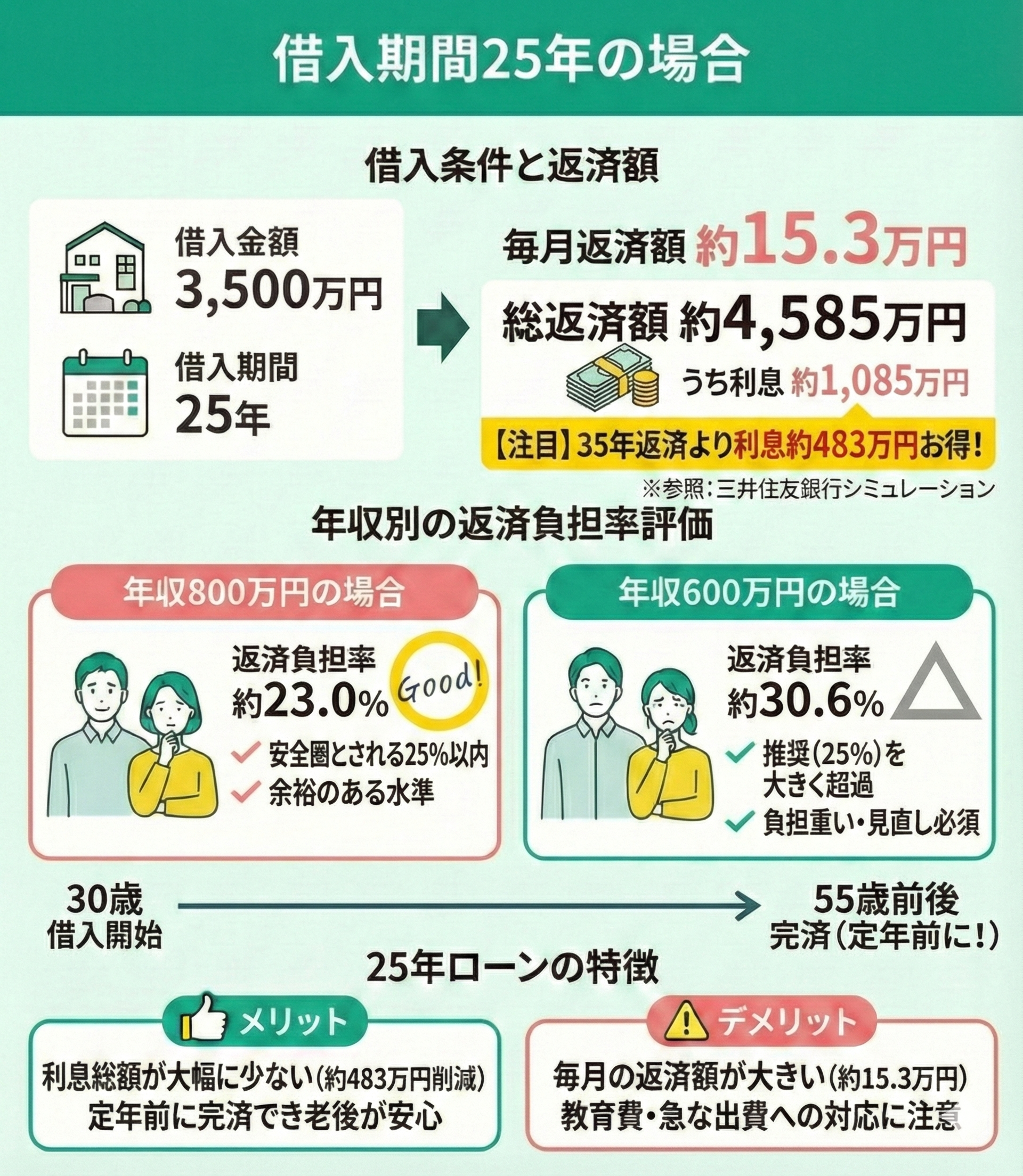

借入期間25年の場合

| 借入期間25年の場合 | |

|---|---|

| 借入金額 | 3,500万円 |

| 借入期間 | 25年 |

| 毎月返済額 | 152,819円 |

| 年間返済額 | 1,833,828円 |

| 総返済額 | 45,845,700円 |

年収600万円では返済負担率が約30.6%と高負担ですが、年収800万円であれば約23.0%となり、安全圏とされる25%以内(目安年収750〜800万円)に収まります。

総返済額は約4,585万円で、35年ローン比で約483万円の節約になります。

55歳で完済できる大きなメリットがありますが、毎月の支払いが重いため、教育費等が重なる時期の収支シミュレーションが不可欠です。

30歳で3500万円の住宅ローンを組む際の注意点

30歳で住宅ローン3,500万円を組む場合、長期にわたって無理なく返済を続けるためには注意が必要です。30代は結婚や子育て、転職などライフイベントによる収支の変動が多い世代でもあります。

住宅ローンは長期の借入であるため、無理のない返済計画を立てることが重要です。借入可能額ギリギリまで借りるのではなく、ライフプランを見据えて慎重に計画を立てましょう。

さらに、金利変動や予期せぬ収入減にも対応できるよう、余裕を持った返済計画を心がける必要があります。具体的には、以下のポイントに注意してください。

- 「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準にする

- 住宅の維持費がいくらかかるかシミュレーションしておく

- 団信の保障内容をしっかり確認する

- 最新の住宅ローン控除・省エネ基準を確認する

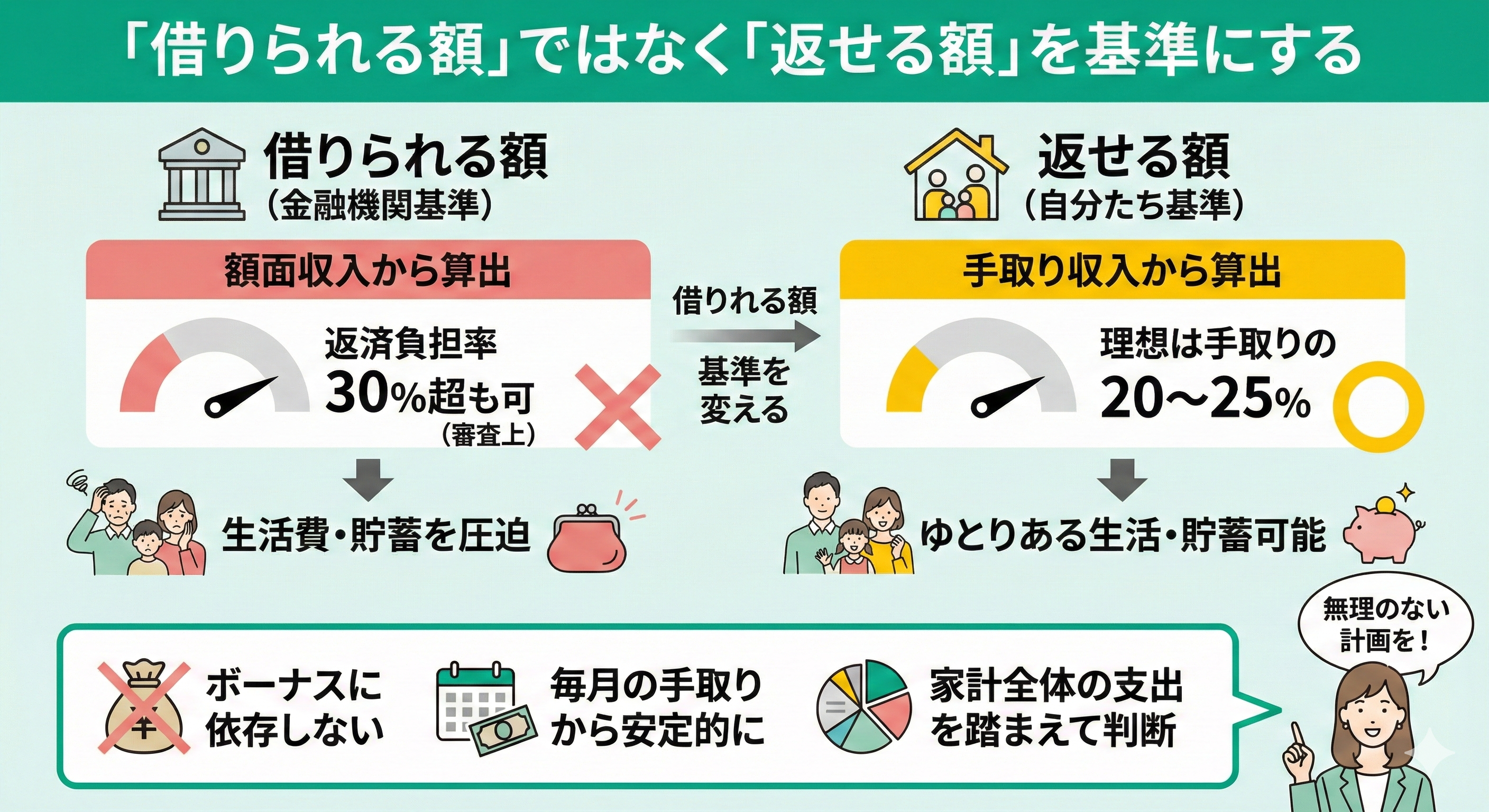

「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準にする

住宅ローンの借入可能額は年収などから算出されますが、それが返済可能額と一致するとは限りません。金融機関の提示する「借りられる額」ではなく、自分たちが無理なく「返せる額」を基準にすることが重要です。

一般的に、住宅ローンの理想的な返済額は手取り収入の20〜25%程度に抑えるのが理想です。金融機関の審査では額面収入を基準に返済負担率30%超でも借入可能とされる場合がありますが、その水準まで借りてしまうと生活費や貯蓄にしわ寄せが生じ、家計への負担が大きくなります。

月々の返済額はボーナスに依存せず、毎月の手取り収入から安定的に捻出できる範囲に抑えることが大切です。収入のうち住宅ローンに充てる割合を決める際は、家計全体の支出を踏まえ、慎重に判断しましょう。

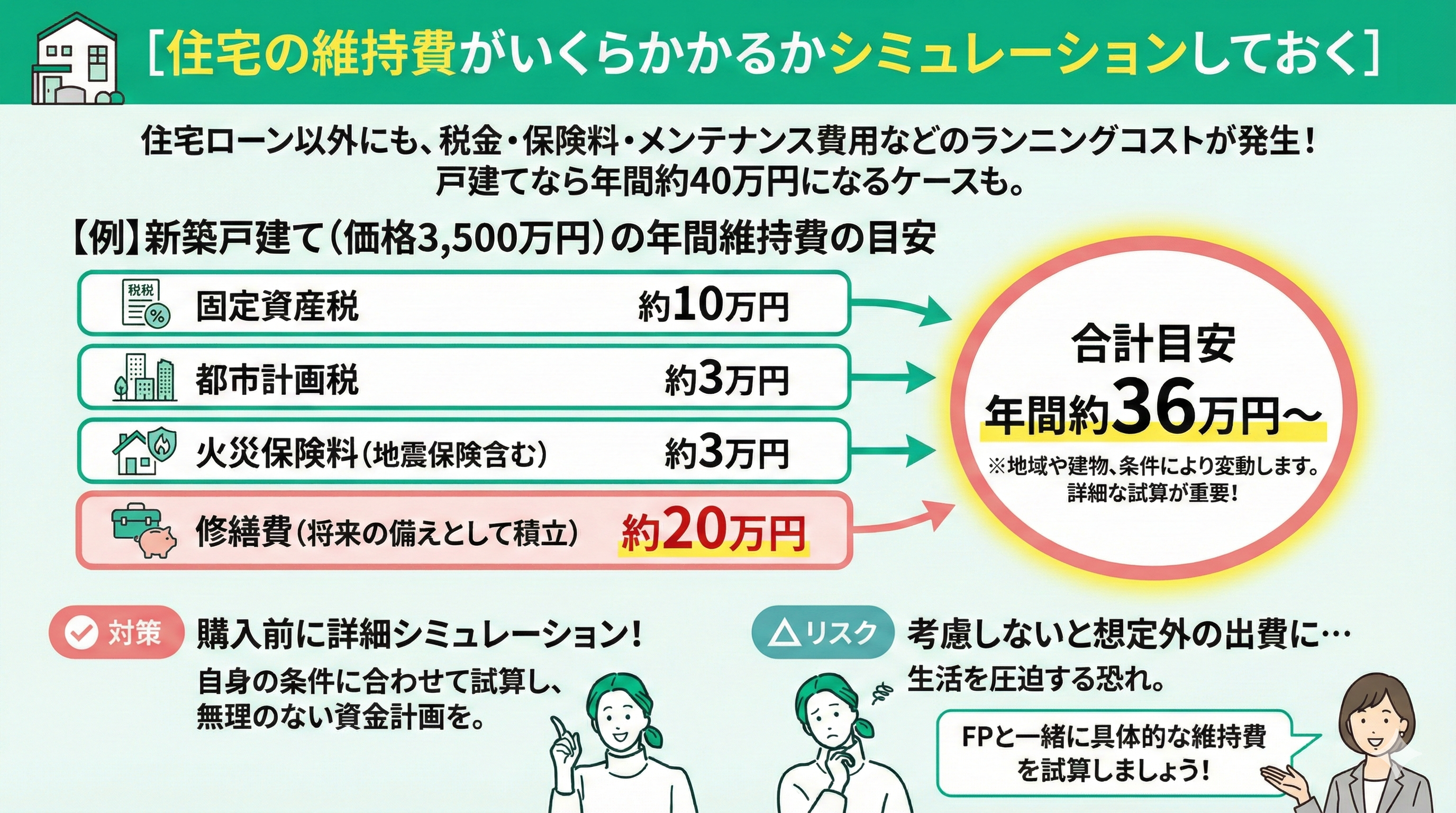

住宅の維持費がいくらかかるかシミュレーションしておく

マイホームを購入すると、住宅ローン以外にも毎年発生する税金や保険料、メンテナンス費用などのランニングコストがかかります。

戸建て住宅の場合、年間の維持費は約40万円になるケースもあり、これらを考慮せずに住宅ローンを組むと、想定外の出費に悩まされる恐れがあります。

そのため、購入前に維持費の概算をシミュレーションしておくことが重要です。以下は、価格3,500万円の新築戸建てを例にした年間維持費の目安です。

| 費目 | 年間費用(目安) |

|---|---|

| 固定資産税 | 約10万円 |

| 都市計画税 | 約3万円 |

| 火災保険料(地震保険含む) | 約3万円 |

| 修繕費(将来の備えとして積立) | 約20万円 |

上記はあくまで概算の一例であり、地域や建物仕様、加入する保険の内容によって変動します。購入計画時には、自身の条件に合わせて詳細に試算しておくことが大切です。

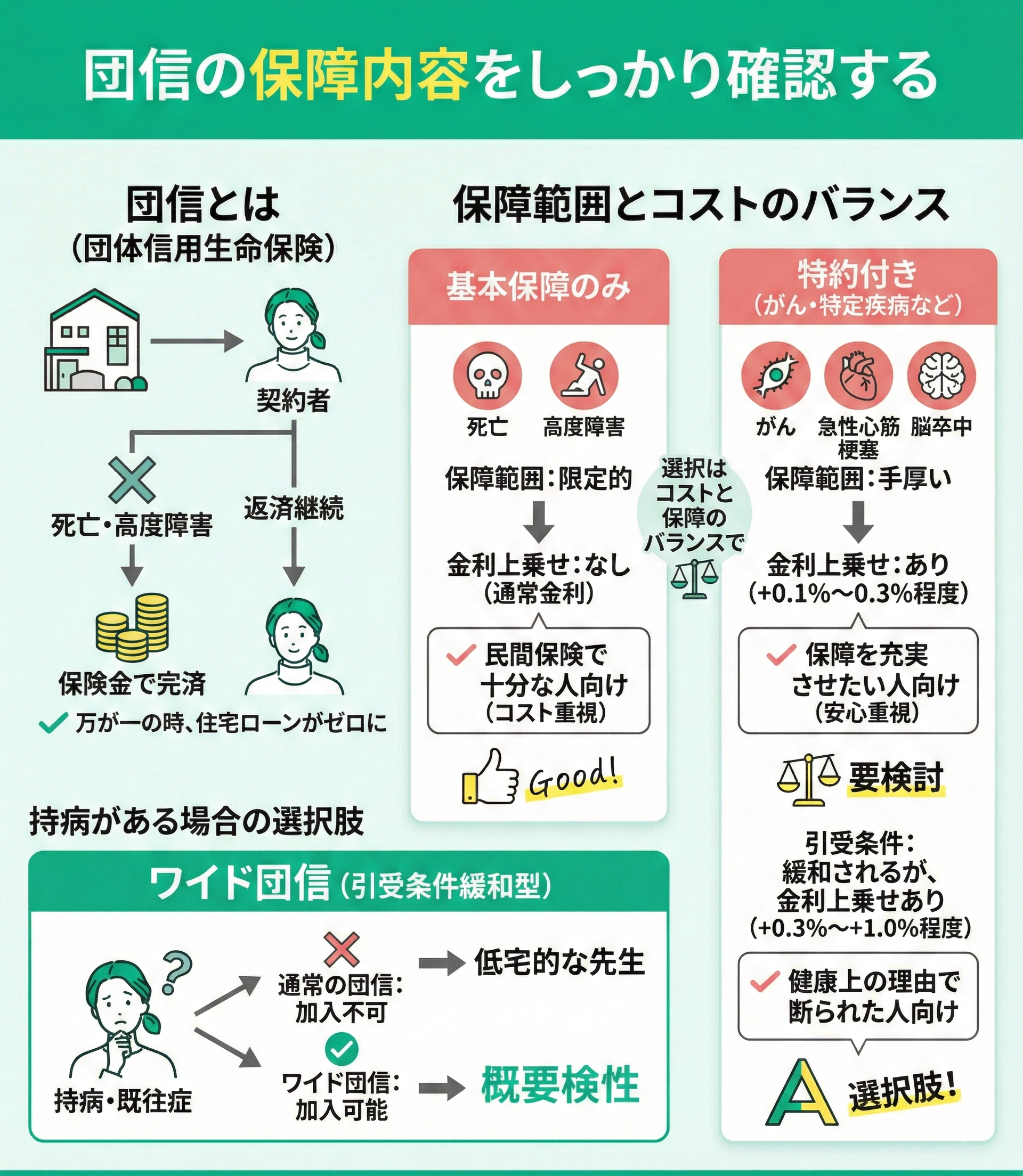

団信の保障内容をしっかり確認する

住宅ローンを借りる際は、万が一に備えて団信への加入が求められるのが一般的です。

すでに民間の生命保険で十分な死亡保障に加入している場合は、疾病保障特約を付けずに保険料負担を抑える選択も可能です。持病などの理由で通常の団信に加入できない場合は、引受条件を緩和した「ワイド団信」を利用できる金融機関もあります。

ワイド団信は健康上の理由で加入を断られた人向けの制度で、金利は上乗せされますが、持病や既往症があっても加入できる可能性があります。

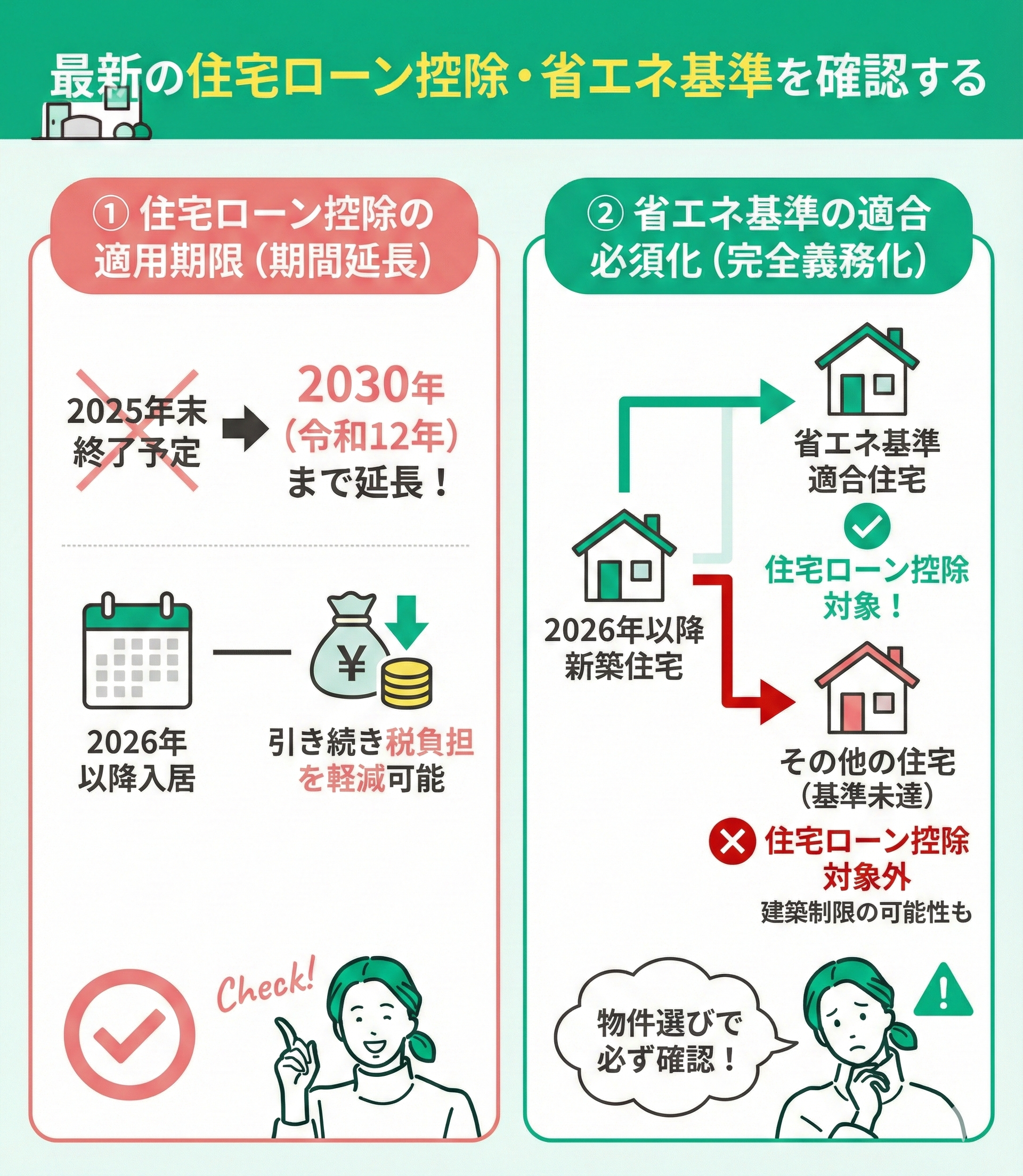

最新の住宅ローン控除・省エネ基準を確認する

2026年時点の最新制度において、資金計画や物件選びに大きく関わる変更点があります。以下の2点は必ず確認しておきましょう。

- ① 住宅ローン控除の適用期限(期間延長)※1

2025年末で終了予定だった住宅ローン控除ですが、令和8年度(2026年度)税制改正により、適用期限が2030年(令和12年)まで延長される方針が決まりました。これにより、2026年以降に入居する場合でも、引き続き控除を利用可能です。

※特に中古住宅については、借入限度額の引き上げや控除期間の延長(最長13年)など、要件が大幅に拡充されています。

- ② 省エネ基準の適合必須化(完全義務化)※2

2025年4月より、原則すべての新築住宅において省エネ基準への適合が義務化されました。基準を満たさない住宅は建築確認済証が発行されず、原則として建築・着工ができなくなっています。

もちろん、住宅ローン控除についても、2026年入居分からは「省エネ基準適合住宅」以上であることが必須条件(※一部例外を除く)となります。物件選びの際は「省エネ基準適合住宅」であることを必ず確認してください。

【まとめ】30歳・住宅ローン3500万円で迷ったらFPに相談しよう

30歳で3,500万円の住宅ローンを組む場合は、将来の支出も見据えた資金計画が重要です。返済額は手取り収入の20〜25%以内を目安に、「借りられる額」ではなく「返せる額」を基準に判断しましょう。

住宅購入後の維持費も含め、家計全体で考えることが大切です。

住宅ローンは金額だけでなく、教育費や老後資金とのバランス確認が欠かせません。将来を見据えた資金シミュレーションを行うことで、無理のない返済計画が立てやすくなります。

迷ったときは、実績豊富なFPに無料で相談できるマネーキャリアの活用がおすすめです。

返済開始から2年ほど経った頃、子どもの習い事や塾代が想定以上にかかり、毎月の家計に余裕がなくなりました。