この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 年収500万で住宅ローンを無理なく返せる額は?シミュレーションで解説

- 借入額は2500万円〜3000万円が目安

- 月々返済額は8万円〜10万円が目安

- 頭金なし・頭金ありの場合を比較

- 無料FP相談を活用して、プロと一緒に無理なく返せる額を見極めよう

- 【実際どうだった?】年収500万円前後で住宅ローンを組んだ世帯の体験談

- 住宅ローンの借入額と返済期間はどれくらいにしましたか?

- 毎月のローン返済は、家計にどのくらいの負担感がありますか?

- 住宅ローンの金利タイプはどれを選びましたか?理由も教えてください

- ローンを組むときに頭金はいくら入れましたか?

- 住宅ローンの返済を続ける上で、不安に感じていることはありますか?

- 年収500万で住宅ローンを無理なく返すためのポイント

- 教育費・老後資金を見越した返済計画を立てる

- 変動金利は金利上昇リスクに備える

- 住宅ローン以外の費用を把握する

- 【まとめ】年収500万・住宅ローンを無理なく返せる額はFPに相談しよう

年収500万で住宅ローンを無理なく返せる額は?シミュレーションで解説

年収500万円で住宅ローン無理なく返せる額はいくらなのか?返済負担率、毎月の返済額、頭金の有無の違いでシミュレーションしました。

返済負担率は低い方が審査は通りやすい傾向です。審査は税込年収で行いますが、実際の返済額は手取りから返す必要があります。

返済額は現在の家計から無理なく返済できるかを、現実的に考えましょう。返済額が高いと感じたら、頭金を入れて借入金を減らすことを検討した方がよいでしょう。

借入額は2500万円〜3000万円が目安

返済負担率が基準内に入る借入金の目安 :35年返済の場合

| 金利1.0% | 金利1.5% | 金利2.0% | |

|---|---|---|---|

| 返済負担率25% | 3,830万円 | 3,530万円 | 3,270万円 |

| 返済負担率20% | 3,090万円 | 2,850万円 | 2,640万円 |

※参照:返済額シミュレーション|長谷工

年収500万円の方が住宅ローンを組む場合、返済負担率20〜25%で借入できる額の目安は上記の通りです。年収から税金等を差し引いた手取りを考慮すると、返済負担率20%を軸にすると、2,500万円〜3,000万円が一つの安全ラインと言えます。

月々返済額は8万円〜10万円が目安

月額返済額の目安:35年返済の場合

| 借入額 | 金利1.0% | 金利1.5% | 金利2.0% |

|---|---|---|---|

| 2,500万円 | 70,571円 | 76,546円 | 82,816円 |

| 3,000万円 | 84,686円 | 91,855円 | 99,379円 |

| 3,500万円 | 98,800円 | 107,165円 | 115,942円 |

※参照:返済額シミュレーション|長谷工

変動金利で借りた場合は、金利の上昇で返済額が多くなる可能性も認識しておきましょう。

頭金なし・頭金ありの場合を比較

頭金の有無による返済額の違い:金利1.5%、35年返済の場合

| 頭金なし | 頭金1割 | 頭金2割 | |

|---|---|---|---|

| 借入額 | 3,000万円 | 2,700万円 | 2,400万円 |

| 毎月返済額 | 91,855円 | 82,670円 | 73,484円 |

| 総支払額 | 38,579,239円 | 34,721,315円 | 30,863,392円 |

※参照:返済額シミュレーション|長谷工

毎月返済額を減らしたい場合は、できるだけ多く頭金を入れましょう。

無料FP相談を活用して、プロと一緒に無理なく返せる額を見極めよう

手取りが500万円の場合を考えてみましょう。手取りを年収の約8割と仮定すると、年収はおよそ630万円になります。500万円を12で割ると月収は約41万円です。この月収から、返済負担率20%の場合は毎月82,000円、返済負担率25%の場合は毎月102,500円を住宅ローンの返済にあてることになります。

住宅ローンを支払った残りの金額で、毎月の生活費や教育資金、老後資金の準備などもまかなう必要があります。

無理なく返せる額は家庭ごとに異なるため、マネーキャリアのFP相談では、個別の家計状況に応じて返済可能かをプロがアドバイスしてくれます。

【実際どうだった?】年収500万円前後で住宅ローンを組んだ世帯の体験談

年収が500万円前後の世帯を対象に、住宅ローンに関するアンケートを実施しました。

借入額、返済期間、金利タイプ、頭金の有無などを聞き、毎月の返済が家計にどの程度負担になっているか、また返済を続ける上で不安に感じていることを回答してもらいました。

体験者の生の声を参考にしてください。

※2025年09月23日~2025年09月25日時点での当編集部独自調査による

※審査や借入額は個人によって異なるためご了承ください

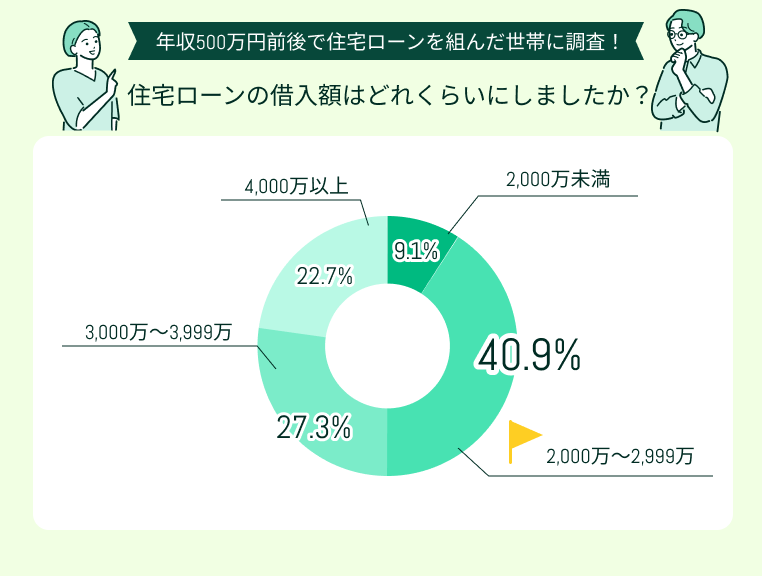

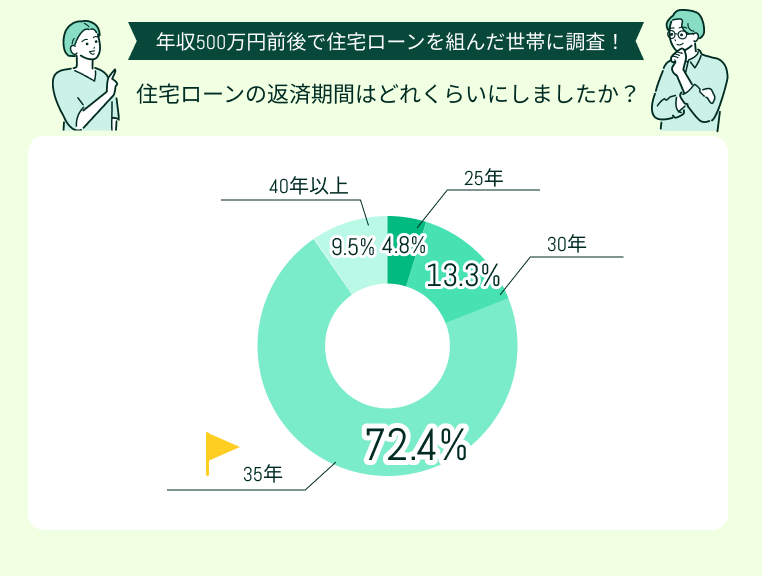

住宅ローンの借入額と返済期間はどれくらいにしましたか?

借入額は、2,000万円~3,000万円未満が最多でした。次に多いのが3,000万円~4,000万円未満で、4,000万円以上借りた人も2割ほどいます。

年収500万円で無理なく返せる目安の3,000万円を超えて借りている人は、半数に上ります。

7割以上の人が35年返済と回答しています。ほとんどの人が30年以上で借りており、25年返済はわずか5%程度でした。

住宅ローンは長期で返済している人が大多数で、毎月無理のない返済額を設定するには、返済期間を長めに設定する必要があります。毎月8万円~10万円の返済額を支払い続けるには、長期的な視点で返済計画を立てることが重要です。

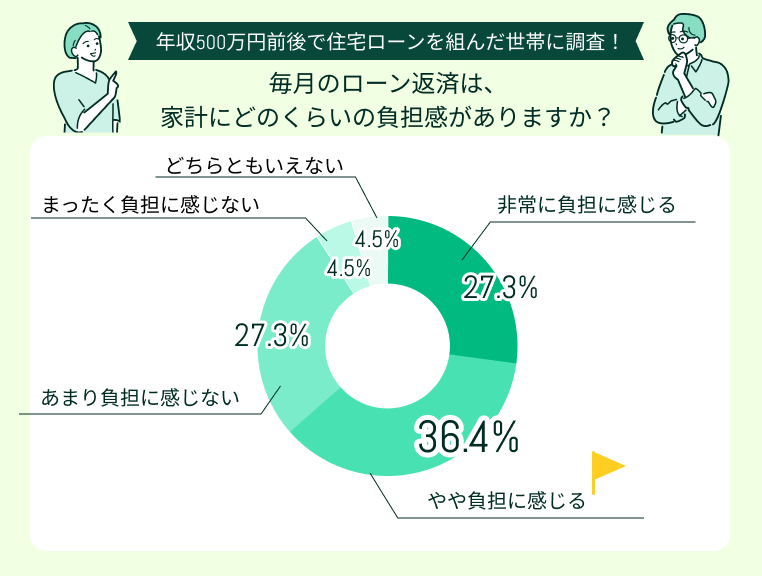

毎月のローン返済は、家計にどのくらいの負担感がありますか?

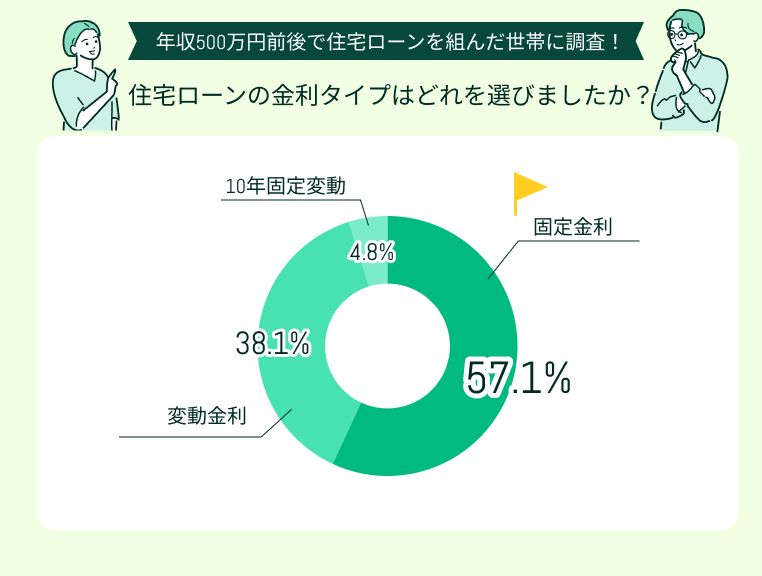

住宅ローンの金利タイプはどれを選びましたか?理由も教えてください

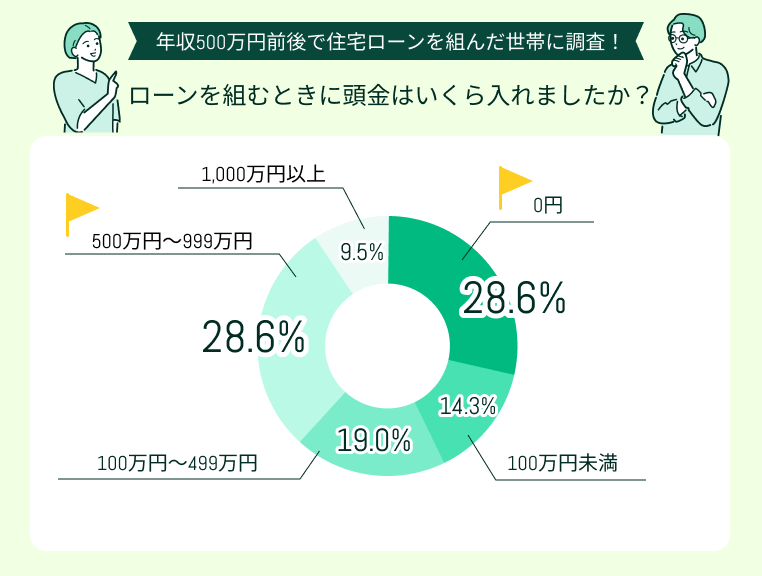

ローンを組むときに頭金はいくら入れましたか?

住宅ローンの頭金を全く入れていない人は、3割弱でした。7割以上の人は頭金を入れています。

頭金の金額は、500万円~1,000万円未満が最多でした。頭金を準備してローンを組んでいる堅実な人が多いことがうかがえます。頭金を1,000万円以上準備した人は1割弱いました。

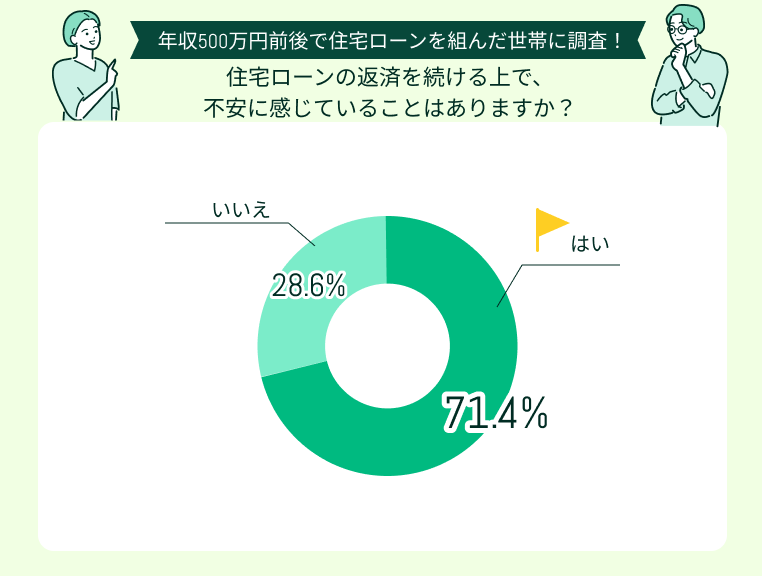

住宅ローンの返済を続ける上で、不安に感じていることはありますか?

30代女性

ギリギリの家計で収入減が心配

30代女性

夫ひとりの給料で払い続けられるか不安

頭金なしで4,000万円のローンを組みました。夫一人の給料なので、払い続けられるかが心配です。35年払いにしましたが、負担が重く不安を感じています。マイホームを手に入れる大変さを実感しています。教育費のことを考えると、私も働くことを検討中です。

30代男性

定年後の返済が不安

固定金利で3,000万円、35年で組みました。繰り上げ返済をしないと完済は70歳を超えてしまいます。毎月の返済は今でも大変なのに、定年後までローンが残っていたら完済が難しくなるかもしれません。定年前後には完済できる対策を模索しています。

30代女性

金利の上昇が不安

変動金利で3,500万円、35年返済で借りました。契約時より金利が上がっています。将来もっと金利が上がり返済額も上がっていくと、支払っていけるかが心配です。変動金利のメリット、デメリットを確認したつもりでも不安は残ります。

40代女性

夫が団信に入れなかった

35年返済で3,200万円の住宅ローンを組みました。夫が病気をしたため団信には入れませんでした。夫の収入が途絶えたら私が支払わなければなりません。今は順調に支払っているものの、団信がないことは不安に感じます。

年収500万で住宅ローンを無理なく返すためのポイント

年収が500万円で、住宅ローンを無理なく返済するためのポイントを3つお伝えします。

- 教育費・老後資金を見越した返済計画を立てる

- 変動金利は金利上昇リスクに備える

- 住宅ローン以外の費用を把握する

3つのポイントを抑えて計画を立てましょう。

教育費・老後資金を見越した返済計画を立てる

将来の収入や支出を予測し、家計が破綻しないか、長期的なシミュレーションを行うことが重要です。

特に教育費は、ピークと言われる子供の受験期〜大学進学期にかかる費用を見積し、準備する必要があります。子供が生まれてから15年後~20年後あたりに教育費のピークが予想されるため、生まれた直後から少しずつ準備することがおすすめです。

老後資金は子供がいない人でも準備が必要です。iDeCoやNISAも活用し、少しずつコツコツ貯め長期で準備しましょう。

変動金利は金利上昇リスクに備える

金利上昇時の返済額を試算しました。

借入金3000万円:35年払い、月払いのみの場合

| 金利1.5% | 金利2.0% | 金利2.5% | 金利3.0% | |

|---|---|---|---|---|

| 返済額 | 91,855円 | 99,379円 | 107,249円 | 115,455円 |

| 返済負担率 | 22% | 23% | 25% | 27% |

※参照:返済額シミュレーション|長谷工

返済負担率は年収500万円の場合、金利が1.5%から2.0%に上がると、計算上は約7,500円上がることになります。

ただし、元利均等返済の場合、返済額の見直しには別途ルールがあります。それが「5年毎返済額見直し※」と「返済額見直し125%上限※」です。

住宅ローン以外の費用を把握する

住宅ローンを組む際には諸経費がかかりますが、住宅取得時の費用や、引っ越し費用、入居後定期的にかかるものもあります。細かいものを含めリストアップしながら見積すると大きな金額になります。

住宅取得費やローン諸経費、頭金は現金で準備するのが理想です。しかし、貯金を全部つぎ込まないようにしましょう。何かあった時の予備資金は必ず手元に残すべきです。

住宅ローン以外にかかる費用をしっかり見積り、予算化しなければ、最悪住宅ローン以外の借金を抱えることになりかねません。

支出を避けられない費用は把握し、しっかり備えましょう。

【まとめ】年収500万・住宅ローンを無理なく返せる額はFPに相談しよう

年収500万円でも家計管理を強化し、綿密な返済計画を立てれば、住宅ローンを完済できる確率が上がります。

住宅ローンは借りた時がスタートです。「借入可能額」ではなく、生活を犠牲にせずに「無理なく返せる額か」を考えましょう。

- 返済負担率は20%が目安

- 頭金を入れても貯金がゼロにならないか

- 将来のライフイベントも視野に入れた計画を立てる

マネーキャリアのFPは一人ひとりのライフプラン、今後のライフイベントを見据えて、最適な提案が可能です。時間や場所に左右されないオンライン相談もおすすめします。

中立的な立場で様々な解決方法を提案してくれる、マネーキャリアのFP相談を活用しましょう。

頭金はほとんど入れずに約3,000万円のローンを35年返済で契約しました。固定金利よりかなり金利が低かったので、変動金利にしました。今は何とか支払い続けていますが、将来収入が減った時にどうなるかを考えると不安です。毎月の返済額は、負担が重いと感じています。