• 家は欲しいけど、教育費や老後資金と両立できるか不安…

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか?

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 公務員夫婦で住宅ローン4000万円は可能?

- 必要な世帯年収の目安は570万円以上

- 理想的な頭金の目安は400万円以上

- 【結論】公務員夫婦・住宅ローン4000万円は計画次第で十分可能

- 無料FP相談を活用して、ライフプランを踏まえた返済計画を立てよう!

- 公務員夫婦・住宅ローン4000万円の月々の返済額をシミュレーション

- 借入期間35年の場合

- 借入期間30年の場合

- 借入期間25年の場合

- 公務員夫婦が住宅ローン4000万円で失敗しないための注意点

- 住宅購入後の家計をシミュレーションする

- 金利だけでなく「諸費用」や「団信条件」を含めて金融機関を比較する

- ペアローンや連帯債務の仕組みとリスクを理解しておく

- 購入後の維持費や固定資産税を事前に把握しておく

- 無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる

- 【まとめ】公務員夫婦の4000万円ローンはライフプランを見据えて検討しよう

公務員夫婦で住宅ローン4000万円は可能?

公務員夫婦は一般的に「安定した収入」や「勤続年数の長さ」が評価されやすく、住宅ローン審査で有利とされます。

そのため、条件が整えば4,000万円規模の住宅ローンを組むことは十分に可能です。 ただし、借入額だけで判断するのではなく、「世帯年収」「返済負担率」「頭金の有無」「今後のライフプラン」などを総合的に見て検討することが大切です。

この章では、住宅ローン4,000万円を無理なく返済するための収入の目安や、理想的な頭金額、そして公務員夫婦が気をつけたいポイントを詳しく解説します。

- 必要な世帯年収の目安は570万円以上

- 理想的な頭金の目安は400万円以上

- 【結論】公務員夫婦・住宅ローン4000万円は計画次第で十分可能

必要な世帯年収の目安は570万円以上

公務員夫婦で4,000万円の住宅ローンを組む場合、審査に通る最低年収と、無理なく返済できる年収とでは大きな差があります。

この章では、年収の目安を「年収倍率」と「返済負担率」という2つの視点から解説し、具体的な試算も交えて必要な世帯年収の幅を紹介します。

【年収の目安を決める2つの視点】

- 年収倍率:年収の6~7倍が借入の現実的な上限目安。4,000万円の場合、年収570万円以上が目安

- 返済負担率:年収に対する年間返済額の割合で判断。審査基準は35%以下、理想は25%以下

| 判断基準 | 負担率の目安 | 説明 |

|---|---|---|

| 審査通過の目安 | 30〜35%以内 | この範囲なら多くの金融機関で審査通過可能 |

| 無理のない返済 | 20〜25%以下 | 家計を圧迫せず、教育費や老後資金も確保しやすい |

- 借入額:4,000万円

- 金利:1.5%(全期間固定)

- 返済期間:35年

- 元利均等返済/頭金なし/ボーナス返済なし

| 年収(手取り想定) | 返済負担率 | ポイント |

|---|---|---|

| 570万円(手取456万円) | 約32.6% | 審査通過ギリギリの水準。家計管理に注意が必要 |

| 700万円(手取560万円) | 約26.3% | 標準的な共働き公務員層。一定の安心感あり |

| 800万円(手取640万円) | 約23.0% | 教育費・老後資金を考えても余裕ある水準 |

| 900万円(手取720万円) | 約20.5% | 家計にかなりのゆとりが生まれる |

| 980万円(手取780万円) | 約18.9% | 将来の変化にも対応しやすい安定水準 |

理想的な頭金の目安は400万円以上

住宅ローンを無理なく返済していくうえで、「頭金」は重要な役割を果たします。

一般的に、住宅購入時に頭金を物件価格の1〜2割程度(400万円〜800万円)用意できると、月々の返済負担が軽減されるだけでなく、総返済額(利息)の抑制にもつながります。以下は頭金の有無による返済額の違いをまとめた表です。

【頭金額による返済総額と月々返済額の違い】 例:借入4,000万円/金利1.5%/35年固定

| 頭金額 | 毎月返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|

| なし | 約12.3万円 | 約5,170万円 |

| 400万円(1割) | 約11.1万円 | 約4,970万円 |

| 800万円(2割) | 約9.8万円 | 約4,770万円 |

頭金800万円を入れた場合と、フルローン(頭金0円)とでは、約400万円もの総返済額の差が生じることになります。

【結論】公務員夫婦・住宅ローン4000万円は計画次第で十分可能

公務員夫婦で4,000万円の住宅ローンを組むことは、十分に実現可能な選択肢です。安定収入を背景に、しっかりとした計画を立てれば、安心して返済を進められます。

- 公務員は、安定した雇用と継続的な収入があることから、金融機関における信用力が高く、審査にも通りやすい傾向があります。

- その一方で、「借りられる金額」と「無理なく返せる金額」は必ずしも一致しません。返済負担率や将来のライフイベント、教育・老後資金を見据えた計画性が非常に大切です。

- 頭金の有無や、共働きによる控除・収入合算の制度なども踏まえ、自分たちに合った借入額・返済条件を冷静に判断することが求められます。

無料FP相談を活用して、ライフプランを踏まえた返済計画を立てよう!

住宅ローンは、人生で最も大きな借り入れの一つです。

そのため、返済計画を立てる際には、住宅購入だけでなく、教育費・老後資金・万が一の備えなども含めた総合的なライフプランの視点が不可欠です。

特に公務員夫婦のように共働きで将来のキャリアや家族構成の変化が想定される場合、第三者の視点から冷静なアドバイスを受けることが、後悔のない選択につながります。

公務員夫婦・住宅ローン4000万円の月々の返済額をシミュレーション

4,000万円の住宅ローンを契約する場合、借入期間によって月々の返済額や総支払額に大きな差が生まれます。

「月々の負担を抑えるか」「完済時期を早めて利息を節約するか」など、ライフプランに合わせた選択が大切です。

ここでは、以下の条件で返済期間ごとの違いをシミュレーションしました。

【前提条件】

- 借入金額:4,000万円

- 金利:1.5%(全期間固定)

- 返済方式:元利均等返済

- 頭金なし/ボーナス払いなし/繰上げ返済なし

- 借入期間35年の場合

- 借入期間30年の場合

- 借入期間25年の場合

借入期間35年の場合

| 借入期間 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|---|

| 35年 | 約123,000円 | 約1,476,000円 | 約5,170万円 |

月々の負担は抑えられる一方で、利息が多くかかるため、総返済額は最も高額になります。また、完済時の年齢も上がるため、老後資金との兼ね合いも重要です。

借入期間30年の場合

| 借入期間 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|---|

| 30年 | 約138,000円 | 約1,656,000円 | 約4,970万円 |

返済総額を約200万円抑えられ、完済時期も早まるため、家計にある程度余裕がある家庭にとってはバランスの良い選択肢です。

借入期間25年の場合

| 借入期間 | 毎月返済額 | 年間返済額 | 総返済額 |

|---|---|---|---|

| 25年 | 約160,000円 | 約1,920,000円 | 約4,770万円 |

総返済額は3パターンの中で最も少なくなりますが、その分、毎月の負担は重くなります。教育費や老後資金と重なるタイミングには注意が必要です。

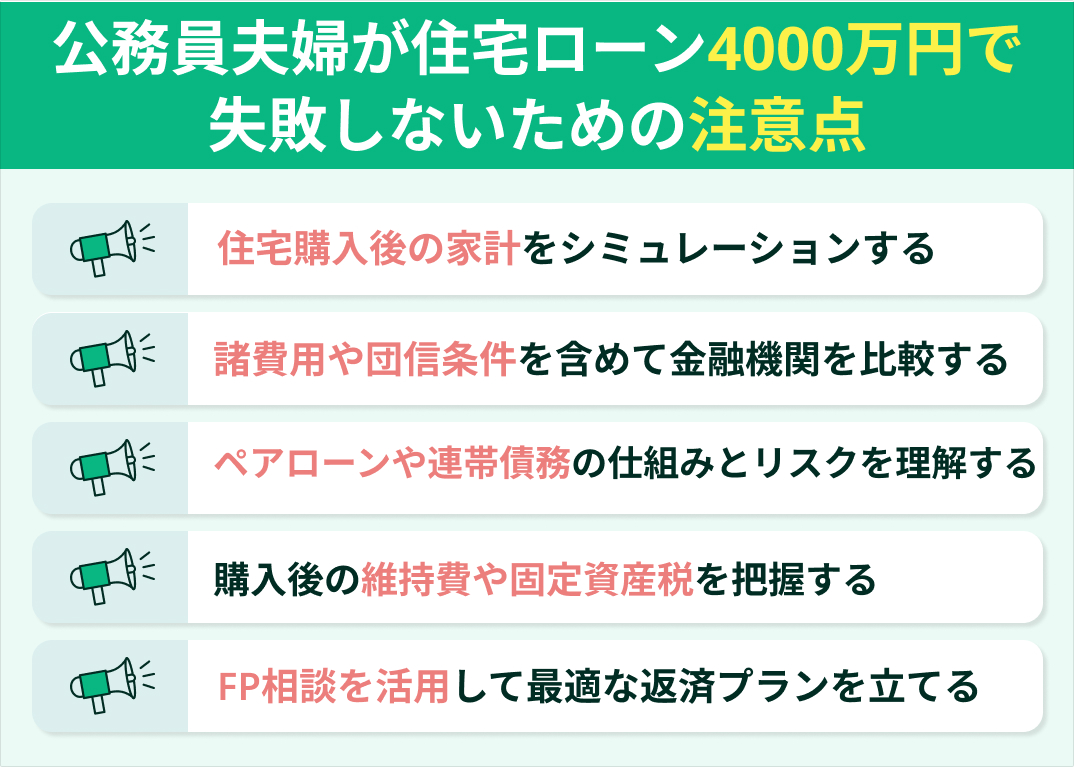

公務員夫婦が住宅ローン4000万円で失敗しないための注意点

この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。

- 住宅購入後の家計をシミュレーションする

- 金利だけでなく「諸費用」や「団信条件」を含めて金融機関を比較する

- ペアローンや連帯債務の仕組みとリスクを理解しておく

- 購入後の維持費や固定資産税を事前に把握しておく

- 無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる

住宅購入後の家計をシミュレーションする

住宅ローンは長期にわたる返済となるため、目先の金額だけで判断せず、将来のライフイベントや収入変化を見越した家計シミュレーションが不可欠です。

たとえば、以下のような支出もあわせて考慮することが大切です。

- 教育費(進学時の一時費用・学費・塾代など)

- 自動車の買い替えや保険料

- 老後の生活資金や介護費用

金利だけでなく「諸費用」や「団信条件」を含めて金融機関を比較する

住宅ローンの比較では「金利が低いかどうか」だけに注目しがちですが、実際にはそれ以外の要素も総合的にチェックする必要があります。

たとえば、以下のポイントが比較のカギになります。

- 団体信用生命保険(団信)の保障内容や特約

- 事務手数料や保証料などの初期費用

- 繰上げ返済手数料の有無

- 金利優遇の条件や終了時期

特に団信は、万が一の備えとなる重要な制度です。保障内容によっては、毎月の保険料が上乗せされたり、別途保険に加入する必要が出てくることもあります。費用だけでなく「保障の質」も比較軸として意識しましょう。

ペアローンや連帯債務の仕組みとリスクを理解しておく

共働き夫婦の場合、借入可能額を増やす目的で「ペアローン」や「連帯債務」を選択するケースもあります。それぞれに特徴があるため、自分たちに合った方式を選ぶことが重要です。

【ペアローンと連帯債務型ローンの比較】

| 項目 | ペアローン | 連帯債務型ローン |

|---|---|---|

| ローン契約数 | 2本(夫婦それぞれ) | 1本(主債務者+連帯債務者) |

| 諸費用 | 2契約分 | 1契約分 |

| 団信(死亡保障) | 夫婦それぞれ加入 | 主債務者のみの場合が多い |

| 住宅ローン控除 | 2人とも利用可 | 2人とも利用可 |

| 返済義務 | 各自の契約分を返済 | 共同で返済義務あり |

たとえば、夫婦のどちらかが休職・離職した場合の負担や、将来の働き方・収入変化なども考慮して、制度選びを慎重に行う必要があります。

購入後の維持費や固定資産税を事前に把握しておく

住宅は購入すれば終わりではなく、維持していくためのコストが継続的に発生します。以下は、戸建て住宅(4,000万円相当)を例にした年間の維持費の目安です。

| 項目 | 年間目安費用 |

|---|---|

| 固定資産税・都市計画税 | 約12〜15万円 |

| 火災保険(長期契約を年割りで計上) | 約2〜5万円 |

| 修繕積立やメンテナンス費 | 約10〜15万円 |

築年数が経過するほど修繕コストも高くなる傾向があり、10〜15年ごとの外壁塗装や屋根修理の費用も見込む必要があります。住宅購入前に「持ち家にかかるランニングコスト」を把握しておくことで、家計のゆとりを保つことができます。

無料FP相談を活用して最適な返済プランを立てる

住宅ローンは「借りたあとにどう返すか」を見通すことが成功のカギです。毎月返せる金額だけで判断してしまうと、将来の教育費や老後資金、住宅の維持費などに対応できなくなる可能性もあります。

マネーキャリアのFP相談なら、こうした「将来を見据えた返済設計」を、プロの視点から一緒に考えます。しかも、相談はすべて無料。共働き夫婦のようなライフスタイルを踏まえた、オーダーメイドの返済シミュレーションを受けられます。

たとえば、以下のようなサポートが受けられます

- 家計全体を踏まえた「無理のない返済額」の可視化

- 教育費や老後資金など、長期的な支出を含めた計画づくり

- 金利タイプや返済期間の最適化、制度の賢い活用方法の提案

【まとめ】公務員夫婦の4000万円ローンはライフプランを見据えて検討しよう

公務員夫婦で住宅ローン4,000万円を組むことは十分に可能です。しかし大切なのは「借りられるか」ではなく「返し続けられるか」です。

教育費・老後資金・住宅維持費といった将来の支出を見越し、家計のバランスを保つことが何より重要です。

この記事では、月々の返済シミュレーションから、金利や諸費用の比較ポイント、ペアローン・連帯債務の違い、購入後の維持コストまで、幅広く解説してきました。

住宅購入は単なる家探しではなく、人生設計そのものです。 とはいえ、自力で制度や選択肢を正しく判断するのは容易ではありません。そんなとき頼りになるのが、住宅ローンに強いFPへの無料相談です。