・住宅購入時に諸費用も含めてローンでまかなえたら楽なのに…

・そもそもオーバーローンってどこまで借りられるの?リスクはあるの?

このような疑問を感じていませんか?

オーバーローンは、物件価格を超えて諸費用まで借り入れる方法ですが、借入額が増える分、返済負担や審査のハードルも高くなります。

さらに、金融機関によっては取り扱い条件が厳しく、将来的な資金計画にも影響を及ぼす可能性があります。

本記事では、オーバーローンで借りられる金額の目安や、諸費用込みで借りる際の注意点、そしてFP視点で見たリスクと対策について詳しく解説します。

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

住宅ローンのオーバーローンはいくらまで借りられる?

住宅購入時に「諸費用も含めてローンで借りられたら助かる」と考える方は少なくありません。そこで注目されるのが「オーバーローン」という選択肢です。

オーバーローンとは、住宅購入時に、物件価格を超える金額を住宅ローンで借りることを指し、諸費用(登記費用、仲介手数料、火災保険料など)も含めて借りるというものです。

しかし、借入額が増える分、返済負担や審査の難易度も上がるため、仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

ここでは、オーバーローンでいくらまで借りられるのかを判断するために押さえておきたいポイントを、以下の3つの視点から解説します。

- 借入可能額は「住宅購入価格+諸費用」が基本

- 返済比率の目安は30%〜35%程度

- オーバーローンとフルローンの違い

それぞれの項目を確認しながら、自分にとって無理のない資金計画を立てる参考にしてください。

借入可能額は「住宅購入価格+諸費用」が基本

住宅ローンにおけるオーバーローンとは、物件価格に加えて諸費用も含めて借り入れることを指します。

一般的には「物件価格の100〜110%」が上限とされ、諸費用としては登記費用、火災保険料、不動産仲介手数料などが含まれ、総額で物件価格の5〜10%程度が目安です。最近では、引越し費用や修繕積立金なども対象とする銀行もあり、借入可能額の柔軟性が高まっています。

以下は新規契約でオーバーローン対応可能な銀行の一例です(詳細は各公式サイトをご確認ください)

| 銀行名 | 対象となる諸費用例 |

|---|---|

| 三菱UFJ銀行 | 登記費用、火災保険料、仲介手数料など |

| auじぶん銀行 | 引越し費用、修繕積立金、登記費用など |

| PayPay銀行 | 水道加入金、保証料、仲介手数料など |

返済比率の目安は30%〜35%程度

住宅ローンの審査では「返済比率」が重要な指標となります。返済比率とは、年収に対する年間返済額の割合で、一般的には30〜35%が上限とされます。

計算式は「年間返済額 ÷ 年収 × 100」で求められ、これが高すぎると金融機関の審査に通らない可能性があります。特に住宅ローンのオーバーローンをいくらまでにしようと検討する際、諸費用を含めた借入額が増えることで返済比率が上昇しやすく、注意が必要です。

無理のない返済計画を立てるには、後述する理想的な返済比率20〜25%を意識することが望ましいでしょう。

オーバーローンとフルローンの違い

本当にオーバーローンで大丈夫?無料FP相談で無理のない返済計画を立てよう

住宅ローンでオーバーローンを組んだ場合の返済シミュレーション

住宅ローンでオーバーローンを組むと、諸費用分も含めて借り入れるため、借入総額が増加します。金融機関によってはこの追加分に対して金利が高く設定されることがあり、長期的な返済負担に差が生じます。

以下は、物件価格3,000万円・諸費用300万円・返済期間30年という条件で、3つのパターンのシミュレーションを比較した概算です。

①頭金1割(借入2,700万円・金利1.87%)

②フルローン(借入3,000万円・金利1.98%)

③オーバーローン(借入3,300万円・金利1.98%)

| 借入パターン | 借入額 | 金利 | 毎月返済額(概算) | 総返済額(概算) |

|---|---|---|---|---|

| ①頭金1割 | 2,700万円 | 1.87% | 約95,000円 | 約3,420万円 |

| ②フルローン | 3,000万円 | 1.98% | 約110,000円 | 約3,960万円 |

| ③オーバーローン | 3,300万円 | 1.98% | 約121,000円 | 約4,360万円 |

借入額と金利の差が、総返済額に大きく影響することが分かります。

返済期間が30年の場合、毎月の返済額の負担も検討していく必要があります。

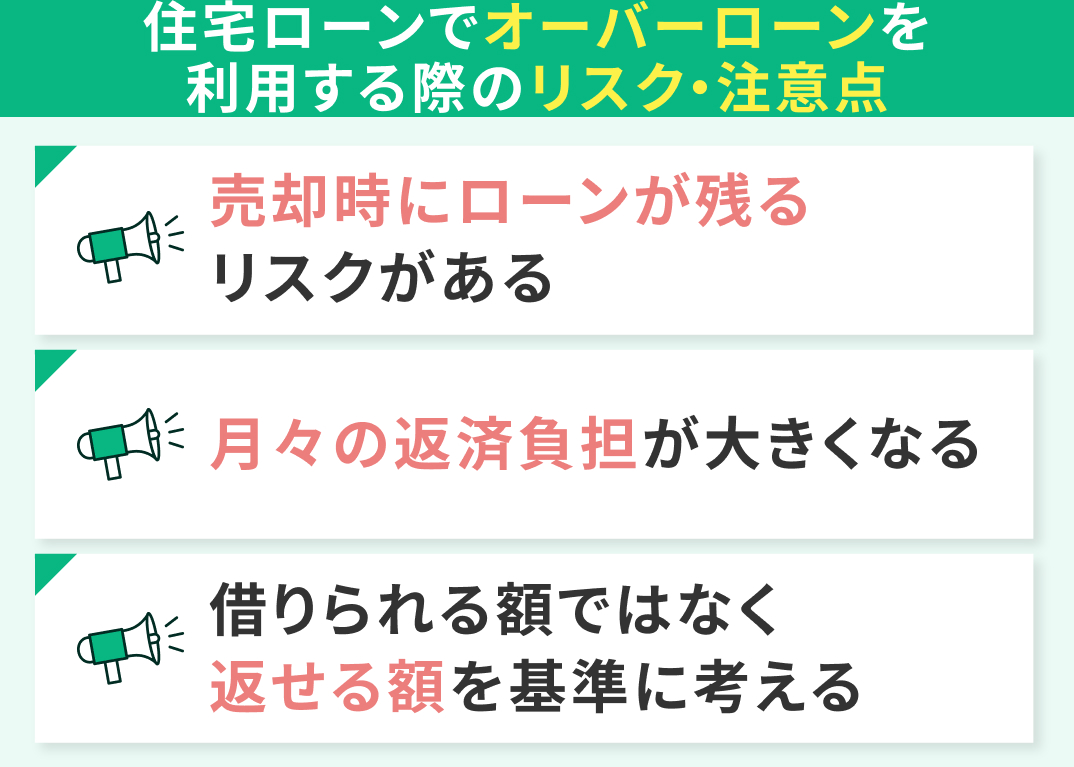

住宅ローンでオーバーローンを利用する際のリスク・注意点

- 売却時にローンが残るリスクがある

- 月々の返済負担が大きくなる

- 借りられる額ではなく「返せる額」を基準に考える

売却時にローンが残るリスクがある

月々の返済負担が大きくなる

借りられる額ではなく「返せる額」を基準に考える

住宅ローンを検討する際、「いくら借りられるか」ではなく「いくら返せるか」を基準にすることが重要です。

金融機関の審査で借入可能額が示されても、それが家計にとって無理のない水準とは限りません。安心ラインとされる返済比率は年収の20〜25%です。

以下は、年収500万円・固定金利1.8%・35年返済の場合の借入目安です。

| 返済比率 | 毎月返済額の目安 | 借入可能額(概算) |

|---|---|---|

| 25% | 約104,000円 | 約3,700万円 |

| 35% | 約146,000円 | 約5,200万円 |

借入額が増えるほど返済負担も重くなり、教育費や老後資金への影響が懸念されます。住宅ローンでオーバーローンを検討する際も、いくらまで借りられるかではなく、将来にわたって返済可能かを見極める視点が欠かせません。

【まとめ】オーバーローンはリスクも把握して無理のない住宅ローン計画を立てよう

オーバーローンの仕組みやリスク、返済シミュレーションを交えながら解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

オーバーローンは、諸費用まで含めて住宅ローンで借り入れることで初期費用の負担を軽減できる一方、返済負担や売却時のリスクが高まる可能性があります。

特に、住宅の資産価値がローン残高を下回る状態では、転勤や離婚など予期せぬ事情で売却を迫られた際に、ローン完済が困難になるケースもあります。

また、返済比率が高くなることで家計の柔軟性が失われ、教育費や老後資金への影響も懸念されます。住宅ローンでオーバーローンを検討する際は、借入可能額だけでなく、将来の収支変動を見据えた返済計画が不可欠です。

オーバーローンに関する疑問や不安を、マネーキャリアで専門家と一緒に整理することで、無理のない資金設計が実現できます。住宅購入は人生の大きな選択だからこそ、信頼できる相談先を持つことが安心への第一歩です。まずは無料相談を受けてみてはいかがでしょうか。