内容をまとめると

- iDeCoの退職所得控除は、主に受取方法と時期の設計によって最終的な手取り額が決定する

- 10年や19年といった調整期間(退職所得控除の重複適用を防ぐための期間制限)は、iDeCoと勤務先からの退職金の受給順序によってルールが異なり、判断を誤ると控除枠が通算され、結果として課税対象額が増加するリスクがある

- iDeCoは受給方法によって所得区分が異なり、他の所得や退職金と受給時期が重なるかどうかで、税制上の有利不利が分かれる

- iDeCoは積立時の節税メリットのみを享受する制度ではなく、出口戦略を早い段階から具体的に描くことが、資産形成の効果を最大化させる鍵となる

- こうした複雑な判断に対して、マネーキャリアの無料FP相談を通じて、加入年数や退職金制度、その他の所得状況を踏まえた個別シミュレーションを行う加入者が増加している

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- iDeCoの退職所得控除の14年・19年ルールとは?

- iDeCoを受け取るなら知っておくべき5年ルール・10年ルール

- iDeCoの退職所得控除シミュレーション

- 退職所得控除額の計算方法

- 【受け取り方別】税金の差額シミュレーション

- 退職金とiDeCoを同時に受け取る場合

- 「iDeCoを先に」受け取る場合(5年・10年ルール)

- 「退職金を先に」受け取る場合(19年ルール)

- iDeCoの退職所得控除に関するアンケート結果

- 実際にiDeCoをどのように受け取りましたか?

- iDeCoと退職金を14年以上ずらして受給しましたか?理由も合わせて教えてください

- iDeCoの受取で最も困った・複雑だった部分は?

- これからiDeCo一時金の受け取りを控えている方へのアドバイス

- 確定拠出年金(iDeCo)の受給方法は3種類!受け取り方で税金が変わる

- 年金として受け取る(雑所得)

- 一時金として受け取る(退職所得)

- 年金と一時金の併用(雑所得+退職所得)

- iDeCoの年金受取時は他の所得や手数料に注意

- 確定拠出年金(iDeCo)の退職所得控除額でわからないことがある場合

- こんなお悩みはありませんか?

- それ、お金のプロFPの無料相談で解決できます!

- マネーキャリアのFPを利用した人の声

- お金の専門家マネーキャリアへのご相談の流れ

- 【まとめ】確定拠出年金(iDeCo)の退職所得控除額

iDeCoの退職所得控除の14年・19年ルールとは?

iDeCoを受け取るなら知っておくべき5年ルール・10年ルール

5年ルール・10年ルールとは、iDeCo一時金を退職金より先に受け取る際、後の退職金の控除額を判定する基準です。

iDeCoを先に一時金(一括受取)で受け取った場合、10年以上の間隔を空けて退職金を受給できれば、原則として退職所得控除額は別枠で計算されるため、最大限に活用できます。

ただし、以前は5年だった調節期間が現在は10年に延長されています。退職金とiDeCo一時金の受取間隔を10年以上空けないと、控除額が減額されるため注意が必要です。

iDeCoの退職所得控除シミュレーション

iDeCoの出口戦略は、制度の理解に留まらず、具体的な金額試算を基に意思決定を行う必要があります。

なぜなら、加入期間、受取方法(一時金・年金)、退職金の有無により、課税対象となる所得額が大きく変動するためです。

以下は、退職所得の計算方法と、受取時期によるシミュレーション結果の比較です。

<計算方法:退職金受給後にiDeCo一時金を受け取る場合>

| 受取間隔が19年以内(合算) | 受取間隔が20年以上(別枠) | |

|---|---|---|

| 退職所得控除額 | 40万円×加入年数 | 800万円+(70万円×20年超の年数) |

| 課税退職所得金額 | (退職金総額-控除額)×1/2 | (退職金総額-控除額)×1/2 ※2回適用可 |

<シミュレーション結果>

| 勤続10年の場合 | 勤続30年の場合 | |

|---|---|---|

| 退職金総額 | 2,000万円 | 2,000万円 |

| 退職所得控除額 | 400万円 | 1,500万円 |

| 課税退職所得金額 | 800万円 | 250万円 |

| 所得税+復興特別所得税 | 約123万円 | 約15.6万円 |

例えば、iDeCo加入期間が30年の場合、1,500万円までの受取は退職所得控除(非課税枠)の範囲内となり、所得税・住民税は実質発生しません。

一方で、勤務先の退職金と同年、あるいは19年以内の短期間でiDeCoを受け取ると、重複期間の調整により控除枠が圧縮されます。想定外の課税を避けるためには、法定の調整期間(10年または19年)を考慮した計画的な受給設計が不可欠です。

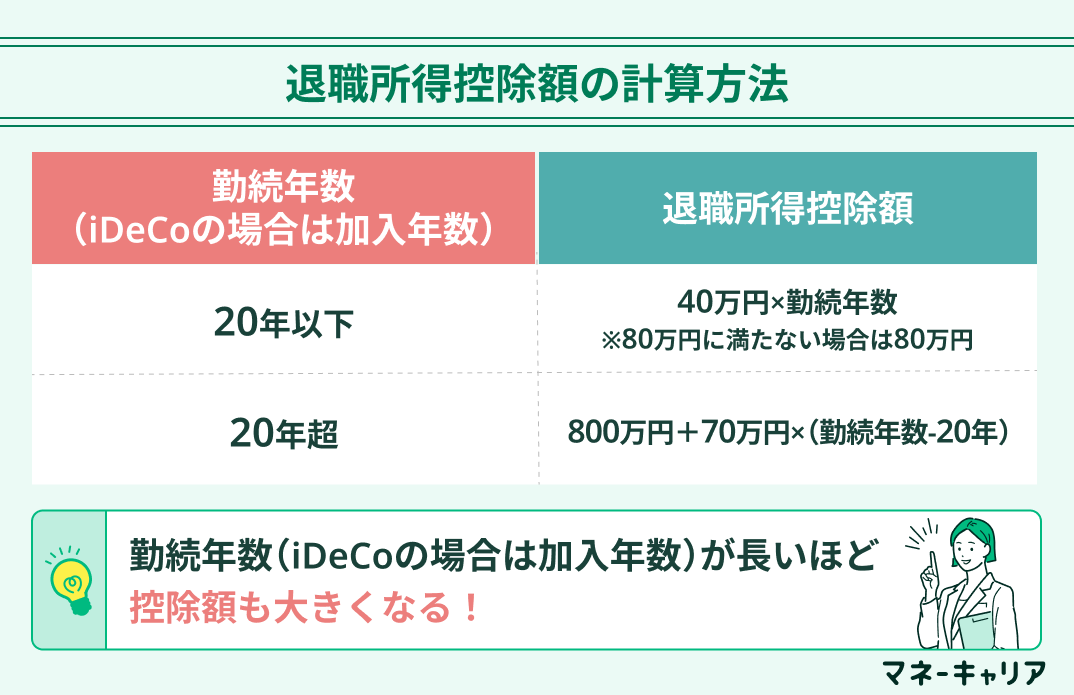

退職所得控除額の計算方法

退職所得控除額は、iDeCoや退職金の課税額を決定する基準であり、加入年数に応じて段階的に加算される仕組みです。

具体的には、勤続年数またはiDeCoの加入年数が20年までの期間は、1年あたり40万円が控除額として積み上がります。20年を超える期間については1年あたり70万円が加算されるため、長期加入者ほど課税対象となる所得を大きく圧縮できます。

この二段階構造に加え、退職所得は控除後の金額をさらに2分の1にして税率を乗じるため、給与所得(勤務先から受け取る毎月の賃金や賞与)として受け取る場合と比較し、税負担が大幅に軽減されます。

※参照:退職所得控除額の計算方法|国税庁

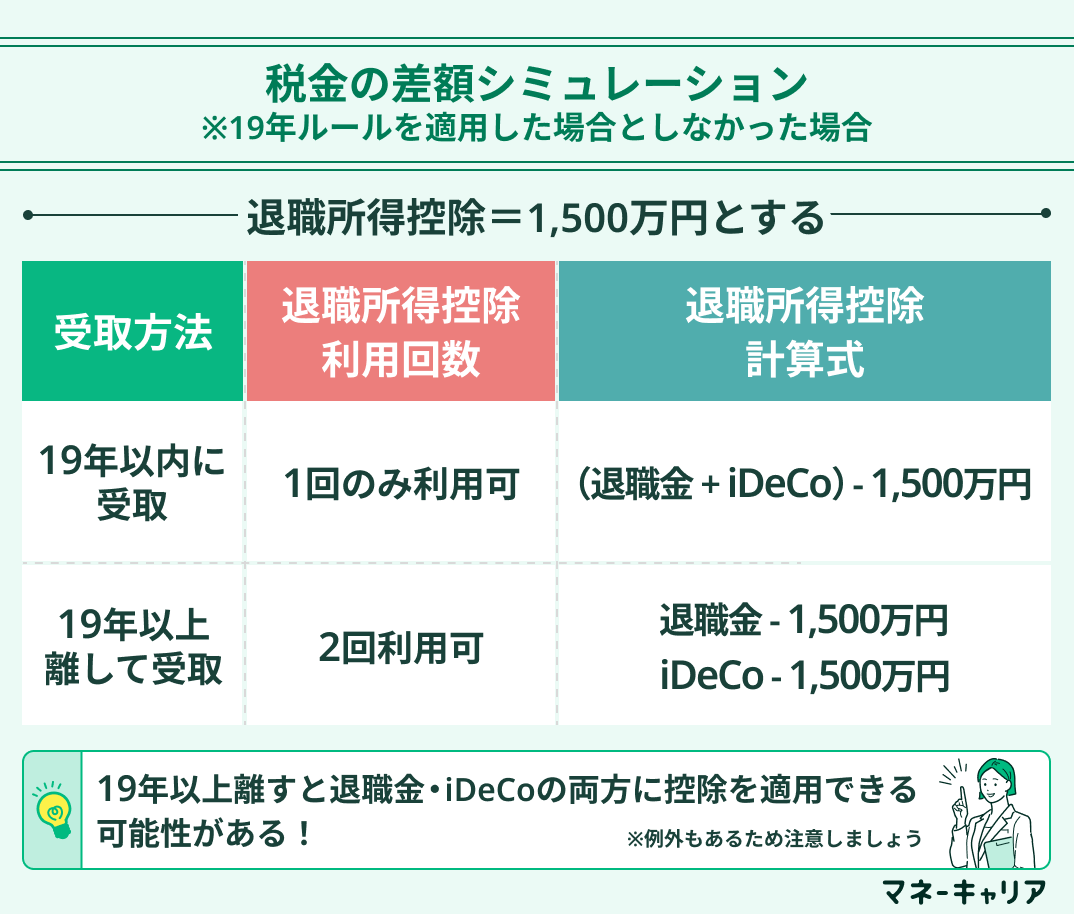

【受け取り方別】税金の差額シミュレーション

iDeCoは同じ積立額、同じ退職金額であっても、受給順序や時期のずれにより、退職所得控除が別枠で全額適用されるか、重複期間として調整されるかが変化します。

この差は数万円の誤差に留まらず、条件次第では数十万円単位の実質的な手取り差として顕在化します。

重要なのは、一般論で判断するのではなく、自身の加入年数や退職金水準を前提に、経済的合理性の高い受取シナリオを比較することです。

ここでは代表的な3つの受取方法を軸に、税務上の差異を整理します。

- 退職金とiDeCoを同時に受け取る場合

- 「iDeCoを先に」受け取る場合(5年・10年ルール)

- 「退職金を先に」受け取る場合(19年ルール)

退職金とiDeCoを同時に受け取る場合

退職金とiDeCoを同一年内に一時金で受け取ると、退職所得控除は原則として合算して計算されます。 この場合、控除枠は重複期間を調整した上で一本化されます。

退職金額が大きい企業に勤めている場合、退職金のみで控除枠を使い切り、iDeCoの受取額全額が課税対象となる可能性が高まります。特に加入期間が長く、iDeCoの資産残高が大きい加入者ほど、この影響は顕著です。

手続きの簡便さと引き換えに、合算による課税退職所得金額の増大、および税率の上昇を招きやすい受取方法である点を把握しておく必要があります。

「iDeCoを先に」受け取る場合(5年・10年ルール)

iDeCoを一時金で先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受給する場合、一定期間を空けることで退職所得控除を個別に適用できます。

原則として、iDeCo受取から退職金受給まで10年以上の間隔を空ければ、それぞれの控除枠を最大限に利用可能です。

この受取順序では、iDeCoの加入期間に基づく控除を先に適用し、課税対象額を圧縮した上で受給できるため、老後初期の可処分所得を厚くできます。

そのため、再雇用や定年延長により退職金の受取時期を遅らせる働き方と親和性が高く、退職所得控除を複数回活用できる合理的な受取設計です。

「退職金を先に」受け取る場合(19年ルール)

退職金を先に受け取り、その後にiDeCoを一時金で受給する場合は、より長い調整期間が求められます。原則として、前年以前19年内に退職金の受領がある場合、退職所得控除は重複期間の調整対象となり、控除枠を個別に全額適用することはできません。

iDeCoの受給期限(75歳まで)を考慮すると、退職金から19年以上の間隔を空けることは実務上困難であり、結果としてiDeCoの受取額が課税対象になりやすい構造です。

企業の退職手当が高水準な方ほど、この受取順序は税負担を増大させる要因となります。

運用継続を優先して退職金の受取を先行させる判断は直感的に選ばれやすいですが、実効税率を抑えるためには、受取順序を慎重に検討することが不可欠です。

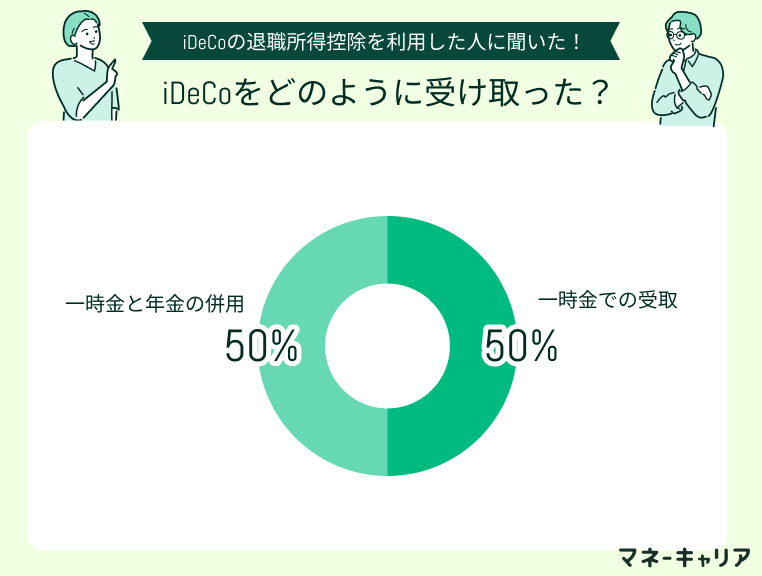

iDeCoの退職所得控除に関するアンケート結果

iDeCoの退職所得控除は制度として明文化されていますが、実態としては必ずしも重複期間の調整を回避し、制度を最大限に活用した受取が行われているわけではありません。

ここでは、弊社実施のアンケート結果に基づき、受取方法の実態や判断根拠を整理し、合理的な意思決定を行うための判断基準を確認します。

- 実際にiDeCoをどのように受け取りましたか?

- iDeCoと退職金を14年以上ずらして受給しましたか?理由も合わせて教えてください

- iDeCoの受取で最も困った・複雑だった部分はありますか?

- これからiDeCoの受取を控えている方にアドバイスを教えて下さい

実際にiDeCoをどのように受け取りましたか?

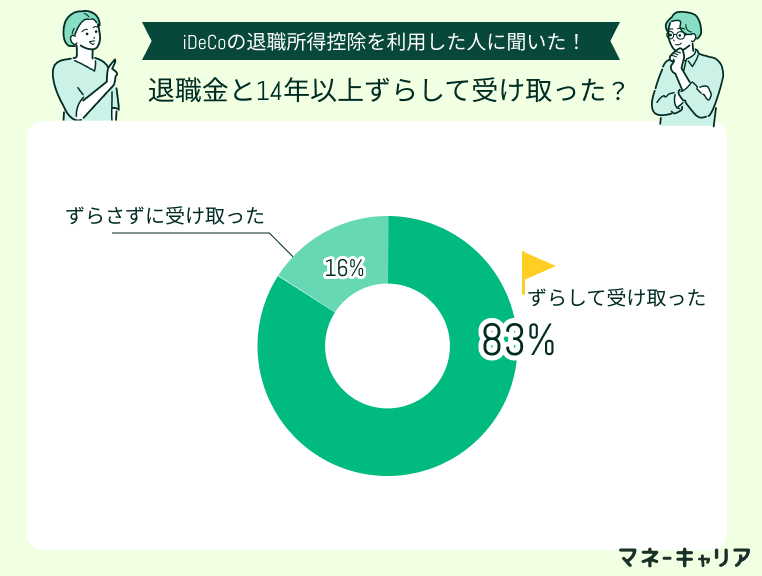

iDeCoと退職金を14年以上ずらして受給しましたか?理由も合わせて教えてください

法定期間(当時の基準である14年以上、または現在の10年・19年ルール)を空けて受給した回答者は全体の約8割に達し、期間を空けずに受領した層も一定数存在することが判明しました。

受給時期の判断基準については、税制面の最適化だけでなく、急な支出への備えや、子育て等のライフイベントを反映したキャッシュフロー表に基づく資金需要など、さまざまな要因が挙げられています。

60代女性

ずらして受け取った方の理由

会社の退職金と同じ時期に個人年金を受け取ると、税金が多くかかってしまうと聞いたので、受け取る時期をずらしました。税金のことはよく分からず不安もありましたが、受取時期を工夫したことで手取りが増えたと思います。結果的に少し節約できて良かったです。

60代男性

ずらさずに受け取った方の理由

退職のタイミングでiDeCoの資産がまとまった金額になっていたので、子供の教育費や住宅ローンの返済に使うために受け取ることにしました。退職金と同じ時期に受け取ったので税金は少し多くかかりましたが、生活に必要な資金を優先しました。

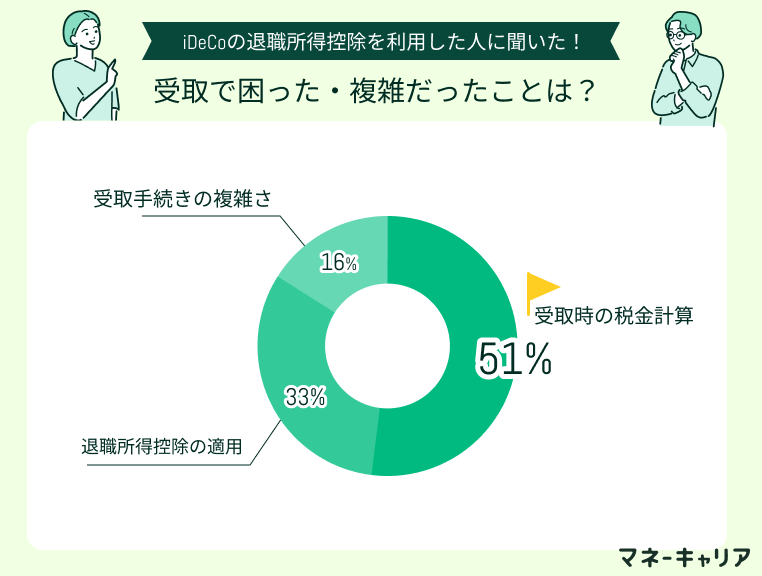

iDeCoの受取で最も困った・複雑だった部分は?

最も多かった回答は、10年・19年といった調整期間の存在による受取時の税金計算が困難であるという点です。

特に、受取順序によって適用ルールが異なることを把握できず、退職所得控除が大幅に制限され、結果として納税額が増大した事例が少なからず存在します。

また、加入期間の算定や前年以前の退職金受給歴との重複判定など、個別条件への当てはめが実務上の最大の障壁となっていることが分析できます。

これからiDeCo一時金の受け取りを控えている方へのアドバイス

60代女性

一時と年金受け取りどちらが有利か、退職金や公的年金とのバランスも考慮すること

iDeCoは一時金と年金、どちらで受け取るかによって税金のかかり方が違うので、よく調べておくべきだと思います。受け取り時期をずらしたり、両方を組み合わせたりすることで税金を抑えられる場合があると知り、退職金や年金のタイミングと合わせて選ぶのが良いと感じました。

60代女性

税理士や金融機関に相談しておくと安心

税金の仕組みをよく知らずに年金を受け取ると、思ったより多く税金を払うことになります。退職金や企業年金と重なる時期によって税金が変わるので、事前に金融機関やFPに相談しておくのがおすすめです。自分だけで判断せず、専門家に相談して準備しておくと安心できると思います。

確定拠出年金(iDeCo)の受給方法は3種類!受け取り方で税金が変わる

| 受け取り方 | 税金の種類 |

|---|---|

| 年金として受け取る | 雑所得 |

| 一時金として受け取る | 退職所得 |

| 年金と一時金の併用 | 雑所得・退職所得 |

年金として受け取る(雑所得)

▽控除額の目安

- 65歳未満:年金収入が60万円以下の場合、60万円

- 65歳以上:年金収入が110万円以下の場合、110万円

一時金として受け取る(退職所得)

iDeCoを一時金として受け取る場合は「退職所得」に分類され、退職所得控除を適用できます。加入期間が長期にわたるほど控除額が増大し、資産の大部分、あるいは全額を非課税で受領できる可能性が高まります。

さらに、課税対象が発生する場合でも、以下の仕組みにより税負担が抑制されます。

- 退職所得控除:まず収入金額から勤続年数(加入期間)に応じた控除額を差し引きます。

- 2分の1課税:控除後の残額(課税退職所得金額)をさらに2分の1にし、これが最終的な課税対象額となります。

ただし、勤務先の退職金と受給時期が重複すると重複期間の調整が行われるため、受取タイミングの管理が不可欠です。

なお、例外的に60歳未満で受給する「脱退一時金」は、原則として「一時所得」として課税されます。この場合、退職所得特有の1/2課税や拠出期間に応じた控除枠が適用されないため、税務上の優位性は大幅に制限されます。

年金と一時金の併用(雑所得+退職所得)

iDeCoは資産の一部を一時金、残りを年金形式で受給する併用が可能です。この方法では、退職所得控除と公的年金等控除という、性質の異なる2種類の控除枠を併用することで、非課税枠の総額を拡大させることができます。

- 一時金部分: 退職所得として分離課税の対象となり、退職所得控除が適用されます。

- 年金部分: 公的年金等の雑所得として、他の所得と合算されて課税されます。

この併用により、老後初期の資金需要を一時金で賄い、その後は年金形式で安定収入を確保する設計が可能となります。

ただし、配分割合や受給開始時期の選定を誤ると、各控除枠を使い切れずに実効税率が上昇する、あるいは所得増に伴う社会保険料負担の増大を招く可能性がある点に注意が必要です。

iDeCoの年金受取時は他の所得や手数料に注意

確定拠出年金(iDeCo)の退職所得控除額でわからないことがある場合

こんなお悩みはありませんか?

- iDeCoの受給方法3種類とそれぞれにかかる税金は自分の場合いくらなの?

- 退職所得控除額の計算が面倒くさい

- iDeCoの退職所得控除額計算でミスをしたくない

- iDeCoを受け取る年から19年以内に退職金を受け取っている場合には、退職所得控除額は調整されるって聞いたけど、どうすればいい?

それ、お金のプロFPの無料相談で解決できます!

\お金のプロFPの無料相談の内容/

- ご相談者さまのお悩みのヒアリング

- 所得に沿って専門家がiDeCo退職所得控除額の計算

- いちばん税金が安くなる方法を比較

- 退職所得控除額以外にも使える制度の紹介

- お金のプロが知っているiDeCoで損をしないためのコツを紹介

マネーキャリアのFPを利用した人の声

20代女性

ライフプランとても参考になった!

ライフプラン作成にあたり、これからどうしていきたいか定まっていない事も、ご自身の経験談や事例を用いながら聞き出してくれて丁寧でわかりやすかったです。ライフプランも何通りか作成頂き大変参考になりました。子供もいたので自宅に来て頂きましたが、子供に対してもユーモアたっぷりに接してくださいました。

20代女性

いろんな選択肢があることを知れた!

今まで分からなかった年金や家計のことなど親切丁寧に教えていただいたので大変ありがたかったです。老後の心配など不安なことが多かったですが、今回相談していろんな選択肢がある事を教えてもらい今後の不安が和らぎました。相談までの対応も早く、無料で何の勧誘もなく安心できました。

30代男性

お金の不安が軽くなった!

「将来お金足りなくなりそうで怖いです」という雑な質問をしてしまったのですが、FPさんが私の悩みを上手く拾い上げてくれました。私専用のライフプラン表を作ってくれたので、将来必要な金額が明確になりました。プランを立てるだけでなく、実際に必要なお金を貯めるためには何をするべきか具体的に教えてくれてとてもありがたかったです。

お金の専門家マネーキャリアへのご相談の流れ

【まとめ】確定拠出年金(iDeCo)の退職所得控除額

ここまで、iDeCoの退職所得控除の仕組みと受取方法による差異について解説しました。

iDeCoの受取方法は「一時金(退職所得)」「年金形式(雑所得)」「併用」の3種類があり、適用される控除や計算ルールが異なります。一般的には一時金で受け取り、退職所得控除および1/2課税をフル活用するのが、最も税負担を抑えられるとされています。

ただし、退職金との受取間隔が法定期間に満たない場合は、重複期間の調整が行われるため、受取順序の緻密な設計が欠かせません。また、公的年金の受取額や早期退職の有無など、個別の状況によっては年金形式や併用が合理的な選択となるケースもあります。

したがって、自身の退職金や年金の見込額を正確に把握し、老後資金の需要に基づいた計画的な出口戦略を立てることが重要です。

自力での算定が困難な場合は、マネーキャリアの【無料FP相談窓口】を活用し、自身に最適な受取プランを構築するための個別シミュレーションの実施がおすすめです。