内容をまとめると

- すべての生活費を均等に分割している世帯は全体の約7%と少数派であり、収入格差や家事負担を無視した形式的な折半は実質的な不公平感を招く要因となります。

- 生活費を折半することで夫婦それぞれでお金の自由度を確保できますが、可処分所得の差や無償労働の貢献が反映されにくい構造的欠点があります。

- 生活費等の負担割合は単純な二等分ではなく、収入比や家事バランスを考慮し、共通財布型や全額一方負担型などから最適な手法を選ぶのがおすすめです。

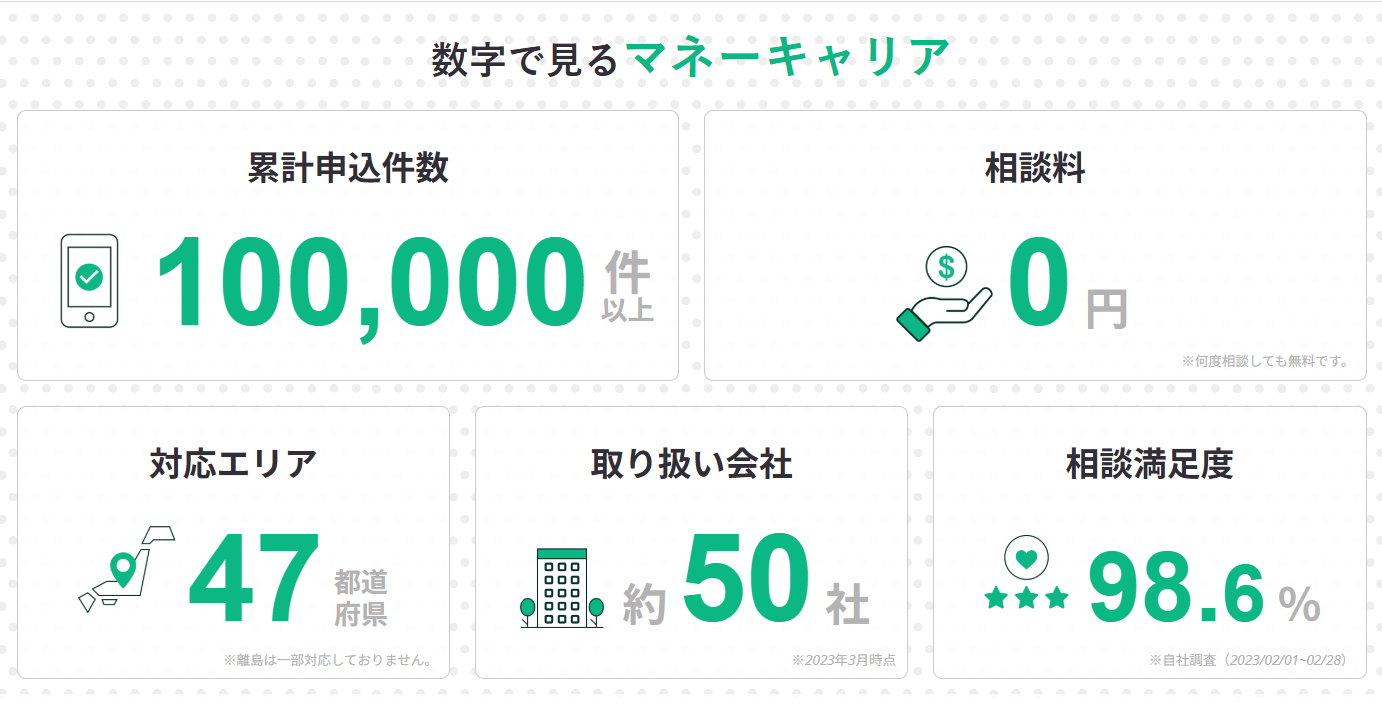

- 夫婦間での解決が困難な場合は、FPなど第三者への相談が有効な解決策となります。なかでもマネーキャリアでは、無料で専門家の知見を活用でき、客観的なアドバイスに基づいたキャッシュフローの最適化アドバイスなどをオンラインで簡単に受けることができます。

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 夫婦で生活費の折半はおかしい?割合・そう言われる理由を解説!

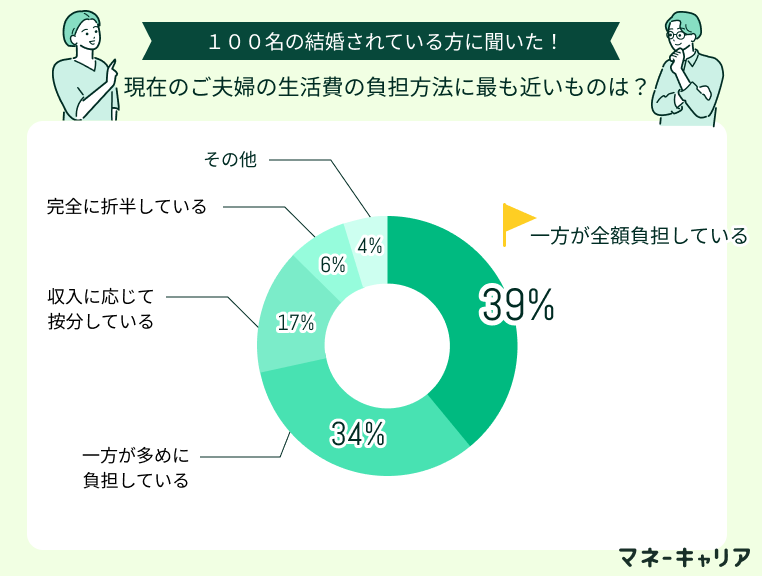

- 【独自調査】全体の7%の家庭が生活費を折半している

- 「生活費の折半はおかしい」と言われる理由と世間の声

- 【100人に調査】生活費に関するアンケート

- Q1:現在のご夫婦の生活費の負担方法は?

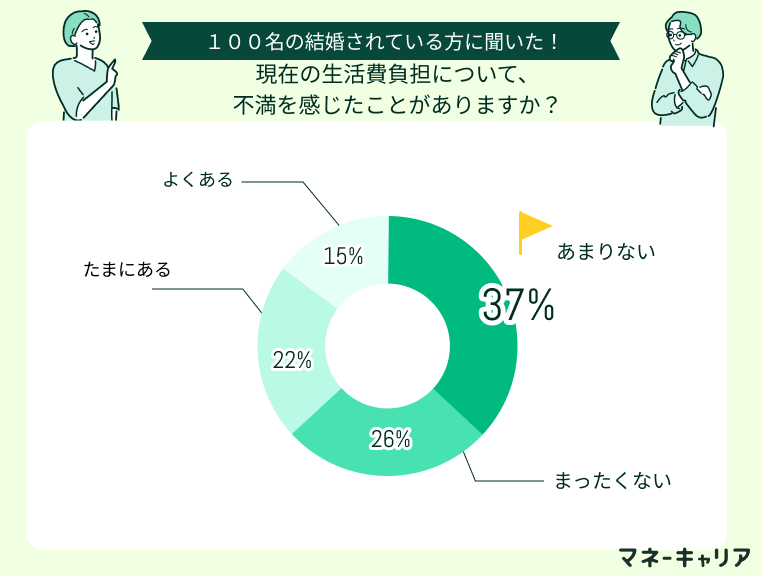

- Q2:現在の生活費負担について、不満を感じたことがありますか?

- 夫婦で生活費の折半はおかしいと感じやすいケース

- 専業主婦として家事育児を担っている場合

- 共働きで片方が家事や育児をしている場合

- 家事育児は分担で、収入差が大きい場合

- 共働き夫婦が生活費を折半するメリット

- 家計の収支を把握しやすい

- 生活費以外は趣味に投じることができる

- 貯金がしやすい

- 共働き夫婦が生活費を折半するデメリット

- 妻・夫が生活費以外のお金を何に使っているのか把握しづらい

- 収入差がある時の負担割合が難しい

- 費用面以外(家事育児)の負担配分が難しい

- 収入・生活の変化に対応しづらい

- 夫婦の生活費負担割合おすすめの決め方3選+α

- 共通財布型

- それぞれの財布型

- 全額一方負担型

- 専門家に相談してみる

- おかしいと感じたら|生活費が原因の離婚を防ぐポイント

- 収入と家事の負担割合をしっかりと話し合う

- 感謝の気持ちを大切にする

- 夫婦での生活費負担割合に迷った際におすすめのサービス

- まとめ:夫婦の生活費の折半については第三者のアドバイスが必要!

夫婦で生活費の折半はおかしい?割合・そう言われる理由を解説!

【独自調査】全体の7%の家庭が生活費を折半している

「生活費の折半はおかしい」と言われる理由と世間の声

「折半はおかしい」と言われる主な理由は、夫婦間の総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額に、直近1年間の賞与額を12等分して加えた額)の差が考慮されない点にあります。

収入に開きがある中で支出を二等分すれば、低所得側の貯蓄余力が失われ、個人の資産形成に歪みが生じます。

また、家庭内の役割分担により家事や育児といった金銭の発生しない労働を一方が多く負担している世帯では、有償・無償労働の時間や家事負担率を正確に反映した配分が難しくなるため、一括管理の方が適している場合も少なくありません。

感情的な不満ではなく、将来の年金受給額や予備費の確保といった経済的合理性が欠如していることが、折半に対して批判的な意見が多い原因です。

- 夫婦間に収入差があるのに、同額負担は不公平だから(71%)

- 家事や育児の負担がどちらかに偏っている場合、金銭負担まで同等は不公平だから(58%)

- 妻(女性)は出産・育児でキャリアが中断しやすく、収入が減りがちなことを考慮していないから(50%)

【100人に調査】生活費に関するアンケート

夫婦間の家計管理の実態を把握するため、100名を対象に生活費の負担状況に関するアンケートを実施しました。

このアンケート結果を専門的知見から分析することで、現在の夫婦が直面している可処分所得の格差による問題が見えてきます。

Q1:現在のご夫婦の生活費の負担方法は?

回答結果において最も多く見られたのは、夫婦一方が全額負担しているケースです。これに次いで、一方が多めに負担している夫婦が続いており、「完全折半」を選択している世帯は、全体で見ると決して多数派ではありません。

これは、夫婦間で「総報酬月額相当額(給与と賞与の合計)」に差がある場合、均等負担が個人の貯蓄余力に不均衡をもたらすからです。

特に、社会保険の扶養範囲内で働く配偶者がいる場合や、育児休業等で「標準報酬月額(社会保険料の計算基礎となる月収)」が変動する時期には、固定的な折半よりも収入比率に応じた柔軟な負担配分や世帯主が一括負担する方が合理的といえます。

Q2:現在の生活費負担について、不満を感じたことがありますか?

不満の有無に関する回答では、不満が全くない方は26%に留まり、約7割の世帯が現状の負担割合や管理方法に対して懸念を抱いていることが判明しました。

不満の内容を分析すると、単に負担額の多寡だけが問題ではありません。有償労働の時間と生活費負担率の不均衡や、無償労働による「機会費用の損失」が適正に評価されていないことなどが、不満が生じる要因となっています。

40代男性

妻への不満があります

私が働いていて妻は専業主婦なのでお金は妻に任せています。私しか働いていないので生活は苦しく私のお小遣いはありません。早く妻に働いて欲しいのですがなかなか育児を理由に働いてくれません。子供は中学1年と小学校5年生なのでもう働いて欲しいです。

30代女性

夫と分担してうまくやってます

私の考えでは、夫婦の生活費の負担は「収入や役割に応じた柔軟な分担」が大切だと思います。実体験として、以前は収入がほぼ同じだったため生活費をほぼ折半していましたが、片方の収入が減った際には折半が負担になり、話し合って収入比率に合わせて負担割合を変えました。

また、家事分担も合わせて見直し、金銭面だけでなく時間や労力のバランスも考慮することで、お互いの負担感が軽減され、ストレスが少なくなりました。共働きでも収入差や勤務時間の違い、育児の負担など様々な要素が絡むため、固定観念にとらわれず、夫婦で話し合いながら柔軟に調整することが円満な生活費負担につながると感じています。

夫婦で生活費の折半はおかしいと感じやすいケース

夫婦間で生活費を完全に折半する運用は、特定の状況下を除いて、不公平感を生じさせる要因となります。

以下では、折半という形式的な平等が、実質的な不均衡を生む具体的な3つのケースについて専門的知見から詳説します。

専業主婦として家事育児を担っている場合

配偶者が専業主婦(主夫)として無償労働に従事している場合、金銭的な生活費折半を行うことは実質的に不可能です。このケースで折半を強いることは、配偶者の潜在的稼働能力を無視し、婚姻生活の維持に必要な役割分担を評価していないことを意味します。

家事・育児は、外部委託すれば相応のコストが発生する「経済的価値のある労働」であり、これは見えない所得として評価するのが最適です。

所得のない配偶者に支出を求めることは、配偶者控除などの配偶者を支える人への支援制度の趣旨からも外れており、世帯全体の税負担の分散戦略としても非効率的な管理方法になります。

共働きで片方が家事や育児をしている場合

共働きでありながら、片方の配偶者に家事や育児の負担が偏っている状況での折半は、家計に長期的な影響を及ぼします。

影響とは、単なる感情の問題ではなく、将来の「総報酬月額相当額(月給に直近1年間の賞与の1/12を加えた額)」に影響を及ぼすキャリア形成機会の損失という経済的損失を意味します。

育児のために時短勤務を選択して標準報酬月額が低下している場合、可処分所得は減少します。その状況で、生活費支出が通常勤務時と同額の場合、個人の貯蓄形成は困難になります。

このような状況では、労働時間の対価である賃金だけでなく、家事・育児という無償労働を算入したうえで、実質的な負担割合を再計算することが最適です。

家事育児は分担で、収入差が大きい場合

家事育児を均等に分担していても、夫婦間の所得格差が大きい場合の折半は、長期的なキャッシュフローに影響を及ぼします。

例えば、月額の可処分所得が40万円の配偶者と20万円の配偶者が、15万円ずつ生活費を負担する場合、前者の余力は25万円ですが、後者は5万円にまで圧縮されます。

貯蓄余力の格差は、万が一の際の予備費確保において低所得側のリスクを増大させるだけでなく、自己研鑽や個人の資産運用に充当できる資金力に大きな格差が生じます。

そのため、個人の自由や適切なリスクバランスを維持するためにも、収入比率に応じた負担割合を選択することが、世帯全体の安定した基盤作成と夫婦円満を保つ鍵となります。

共働き夫婦が生活費を折半するメリット

共働き夫婦が生活費を折半することには、家計運営における責任の所在や役割分担を明確にする上で機能的優位性があり、特に総報酬月額相当額が同水準である世帯において最も公平性の高いモデルといえます。

以下に、FPの視点からみた具体的なメリットを整理します。

家計の収支を把握しやすい

生活費以外は趣味に投じることができる

共通の生活費さえ負担していれば、残りの可処分所得(手取り額)の使途を個人の裁量に委ねられる点は、それぞれの自由を守るうえで大きな利点となります。

これにより、個々の資産形成や自己研鑽、あるいは趣味への支出について、配偶者の承諾を得るプロセスを省略できます。各々の責任で支出をコントロールする仕組みは、個人の自由を尊重しつつ、心理的安全性を維持するための合理的なアプローチといえます。

貯金がしやすい

折半は、共通の貯蓄目標を設定し、強制的に資産を形成する仕組みとしても機能します。

生活費負担とは別に、将来のライフイベントに向けた積立額を折半して拠出すれば、確実に世帯資産を増強できます。

また、個人の手元に残った資金についても、各自が将来の老齢厚生年金の不足分などを補うために私的年金や投資に回すことができます。

そして、役割分担が明確であるため、どちらかが貯蓄を怠る問題が発生しにくい構造となっています。

共働き夫婦が生活費を折半するデメリット

折半にはメリットがある一方で、構造的課題や世帯全体の最適解と乖離するリスクなどがあります。

以下に、FPの視点からみた具体的なデメリットを整理します。

妻・夫が生活費以外のお金を何に使っているのか把握しづらい

折半制の最大のリスクは、配偶者の個人資産や負債状況がブラックボックス化しやすい点にあります。

家計を一括管理していないため、一方が教育資金や老後資金の積立を順調に行っている一方で、もう一方が過度な浪費や債務を抱えていることに気づかないリスクが含まれています。

これは世帯全体の財務リスクの増大を意味します。定期的な資産状況の共有が行われない場合、将来のライフプランが崩れる危険性があるため、夫婦間で話し合って都度、資産状況を共有することが大切です。

収入差がある時の負担割合が難しい

夫婦間の総報酬月額相当額(賞与を含めた月収換算額)に大きな乖離がある場合、均等な折半は低所得側の資産形成能力を大きく阻害します。

可処分所得に対する負担率が不均衡になれば、所得の低い配偶者は予備費を蓄えることができず、相手に対して経済的に依存することになります。

これは夫婦間の立場が不平等になる原因であり、金銭面での形式的な平等が、実質的な不平等を生んでいる典型的なケースといえます。

費用面以外(家事育児)の負担配分が難しい

生活費を金銭で折半していても、家事や育児といった無償労働の負担が偏っている場合、実質的な貢献度は夫婦間で異なります。

家事育児を外部サービスに委託した場合の代替コストを考慮すれば、金銭的な支出だけで公平性を評価することは不平等である一方で、夫婦双方が納得する無償労働の貢献度換算を定めることは困難です。

特に無償労働は女性に偏る傾向があり、家事育児以外にも出産といった換算のできないケースもあるため、夫婦間で綿密な話し合いを設けることが不可欠です。

収入・生活の変化に対応しづらい

折半制は、病気による休職、育児休業、あるいは介護による離職といったライフイベントによる所得変動への耐性が低いという脆弱性があります。

特に育児休業給付金を受給する期間は、休業前の総報酬月額相当額に対して、非課税の給付金のみとなる育休中は実質的な可処分所得が大幅に減少するため、固定的な折半の維持は困難です。

生活環境の変化に応じて、都度、負担割合や管理手法を再定義する柔軟性がなければ、家計破綻を招く恐れがあるため、夫婦円満のためにも最新の社会保障制度を把握し、給付水準の変化に応じた負担配分の見直しが不可欠です。

夫婦の生活費負担割合おすすめの決め方3選+α

夫婦にとって最適な負担割合は、現在の可処分所得だけでなく、将来のライフプランや予備費の確保状況によって異なります。

そのため、税制優遇の活用や社会保険制度の仕組みを理解した上で、自らの世帯に最も合致する手法を選択することが重要です。

以下に、実務で推奨される主要な3つのモデルと専門家活用の有効性について解説します。

- 共通財布型:収入を共通財布にまとめる方法で、収支の把握がしやすい

- それぞれの財布型:生活費を分け個別支払いをする、自由度が高い方法

- 全額一方負担型:片方が全額負担し、もう片方は自由に収入を使う方法

- 専門家に相談してみる

共通財布型

共通財布型は、夫婦それぞれの総報酬月額相当額を共通口座に拠出する、最も透明性の高い管理手法です。

このモデルのメリットは、家計の収支が一本化されるため、無駄な支出の削減や投資回しへの意思決定が迅速に行える点にあります。特に、住宅ローン控除の適用や将来の老齢厚生年金の受給額を考慮した貯蓄配分を世帯単位で設計しやすくなります。

運用時なども、口座総額に応じて拠出額を決めることで、所得格差がある場合でも実質的な公平性を保つことが可能です。

それぞれの財布型

それぞれの財布型は、住居費は夫で食費・日用品費は妻といったように、費目ごとに担当を分ける管理手法で、費目分担制とも呼ばれます。

個人の裁量が大きく、互いの可処分所得の使途に干渉しないため、個人の自由を維持しやすいメリットがあります。

しかし、貯蓄が個人の裁量に依存するため、世帯全体の貯蓄総額が把握しづらいという財務リスクに注意が必要です。この手法を維持する場合は、定期的に互いの資産残高を開示し、将来の教育資金や老後資金の準備状況を同期させるルール作りが不可欠となります。

全額一方負担型

専門家に相談してみる

家計管理に正解はなく、家族構成やキャリアプランの変化により、最適な手法は常に変動します。自分たちだけで解決が困難な場合は、独立系FP等の専門家に相談することも有効な手段です。

専門家は、単なる節約術ではなく、最新の税制や社会保障制度、資産運用のシミュレーションに基づいたアドバイスや客観的なキャッシュフロー表を作成します。

これにより、感情的な対立を排除し、数値に基づいた負担割合の合意形成が可能となります。将来の不確実性に対するリスクヘッジとして、第三者の知見を導入することは、長期的な世帯の信頼性を高める投資といえます。

おかしいと感じたら|生活費が原因の離婚を防ぐポイント

生活費の負担に関する不均衡を放置することは、婚姻関係の破綻に直結する可能性があります。実際にFPの相談現場では、家計の不満が蓄積し、最終的に財産分与を前提とした離婚相談に至るケースも少なくありません。

こういった破綻を防ぐためには、感情的な対立の回避や客観的なルール作りなどが大切になります。以下に、生活費が原因の離婚を防ぐポイントを具体的に解説します。

- 収入と家事の負担割合をしっかりと話し合う

- 感謝の気持ちを大切にする

収入と家事の負担割合をしっかりと話し合う

持続可能な家計運営には、可処分所得等の金銭面と、家事育児に投じる時間的資源の両面から負担を評価する視点が不可欠です。

話し合いの際は、それぞれの総報酬月額相当額を基準にした負担率に加え、家事の市場価値を算入した実質的な貢献度を数値化することが有効です。

例えば、一方が時短勤務により報酬が低下し、標準報酬月額も改定されて育児を担っている場合、その分を考慮して負担率を下げるといった調整を行うことが、合理的な判断となります。

感謝の気持ちを大切にする

夫婦での生活費負担割合に迷った際におすすめのサービス

夫婦間での生活費に関する話し合いが平行線をたどる場合、外部の専門家による家計診断を導入することが、膠着状態を打破する合理的な手段となります。

なかでもマネーキャリアの【無料FP相談窓口】は、特定の金融機関の利益に縛られない独立系FPとの相談をオンラインで提供しており、中立的な立場から家計を再設計する機会を提供しています。

第三者を含めて家計検討を行うことで、当事者同士では見落としがちな可処分所得の推移や将来の老齢厚生年金の受給予想額の格差などを、数値ベースで可視化することができます。

同サービスのような専門家相談を利用し、ライフプラン作成や精緻なシミュレーションを実施することで、感情的な対立を排し、共通の財務目標を設定することができます。

まとめ:夫婦の生活費の折半については第三者のアドバイスが必要!

ここまで夫婦の生活費折半について解説してきました。

夫婦の生活費折半は、一見すると現代的な公平性を保っているように見えますが、実態は総報酬月額相当額の差や家事・育児という無償労働の貢献度を無視した形式的な平等に留まっているケースが多いです。

このような問題を放置することは、世帯全体の資産形成効率を低下させるだけでなく、夫婦関係に亀裂を生むリスクを孕んでいます。

健全な家計を構築するには、無償労働を踏まえた負担配分や将来のライフプランまでを考慮した夫婦間の話し合いが欠かせません。

夫婦二人の議論で行き詰まった際には、専門的な知見を持つ第三者のアドバイスを仰ぎ、数値に基づいた負担割合を決めることが重要です。

中でも特に、無料で何度でも家計に詳しいFPに相談したい方はマネーキャリアを利用してみてください。