- 共働き夫婦でお小遣いの金額設定に悩んでいる人

- 家計管理の方法を見直したい共働き夫婦

- 将来の家計設計を考えている新婚・子育て世代の共働き夫婦

「他の共働き夫婦と比較して、うちのお小遣いって普通なのかな?」

「夫婦で納得できるお小遣いの決め方がわからない」

という悩みを持つ方がいらっしゃいます。

共働き夫婦のお金の管理で、お小遣いをいくらにするか迷ったり、夫婦でもめてしまう状況で困る方も多いのではないでしょうか。

今回は、共働き夫婦のお小遣い平均額や使い道、年収に合った金額の決め方、夫婦で話し合うコツなどをわかりやすく紹介します。

この記事を読むことで、他の家庭と比較しながら自分たちにあったお小遣い設定ができ、夫婦で上手に家計管理ができるようになります。

内容をまとめると

- 共働き夫婦のお小遣い平均額は男性39,081円、女性34,921円ですが、年代や年収で大きく変わり、お互い正社員かどうかでも変わってくる

- お小遣いは手取り収入の8~12%を目安に、家族の状況に合わせて調整する

- 家計管理やお小遣いで悩んだ時は、お金の専門家に相談すると客観的な視点から最適な解決方法を提案してもらえる

- マネーキャリアなら、相談満足度98.6%の厳選されたファイナンシャルプランナーが家計見直しから将来設計まで何度でも無料で相談に応じてくれる

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

共働き夫婦のお小遣い平均額

共働き夫婦のお小遣い額の平均は調査によってかなり数値に違いがあるため判断は難しいですが、SBI新生銀行の調査では男性39,081円、女性34,921円(どちらも会社員としての平均)で、SMBC日興証券の調査では毎月39,000円というデータが公表されています。

しかし、お小遣い額に昼食代を含むのかどうかや、共働きであってもどちらかがパート・アルバイトの場合、夫婦の小遣いと公表されていても夫婦合算なのかで大きく事情が異なります。

そのため公表されている平均額はあくまで目安にしかなりませんが、さまざまな角度からみた平均額や目安額を紹介していきます。

夫婦別の平均額とは

SBI新生銀行の調査によると男性会社員・女性会社員の配偶者のお小遣い平均額は以下の通りです。

| 夫(男性会社員の配偶者) | 妻(女性会社員の配偶者) | |

|---|---|---|

| お小遣い平均額 | 22,295円 | 33,258円 |

男性会社員から見た配偶者(妻)のお小遣い平均額が22,295円、女性会社員から見た配偶者(夫)のお小遣い平均額が33,258円という調査結果です。

実際に夫婦でそれぞれのお小遣いがいくらかをまとめているデータは少ないですが、家計としてみた場合の夫婦のお小遣い額は総手取り額の10%以下に収めるのが1つの目安として知られています。

また、夫婦のお小遣い額を公平にするためにそれぞれの収入に比例させたわけ方もありますが、お互いが納得できる金額に設定できるかがポイントです。

年代別お小遣い相場とは

| 年代 | 男性会社員 | 女性会社員 |

|---|---|---|

| 20代 | 40,373円 | 40,578円 |

| 30代 | 36,196円 | 39,444円 |

| 40代 | 36,089円 | 31,394円 |

| 50代 | 43,453円 | 28,809円 |

年収別のお小遣いの目安金額とは

年収別でお小遣いを見ると以下のようになります。

| 世帯年収 | 手取り額目安 | 2人のお小遣い合計 |

|---|---|---|

| 300万円 | 約230万円 | 2~2.5万円 |

| 400万円 | 約305万円 | 約3万円 |

| 500万円 | 約380万円 | 約3.5万円 |

| 600万円以上 | 450万円以上 | 4万円以上 |

個々のお小遣いは仕事先での昼食代を含むかどうかや、半々ではなく収入に応じた配分をするケースもあるのでよく相談して決めるのがおすすめです。

共働き夫婦の適正なお小遣い金額の決め方

共働き夫婦の場合、適正なお小遣い金額を決めるにはまず世帯収入を把握し、日ごろの収支を確認してから世帯全体のお小遣い額を判断しましょう。

ただし、お互いのお小遣い金額をどう決めるかでもめる場合もあるため、全体のお小遣い額を決めたあとは、よく相談してお互い納得がいく配分をする必要があります。

基本的な決め方や考え方について詳しく解説していきます。

手取りに対する割合で決める

家計内のお小遣い額は手取り額の10%以内におさめるという目安がありますが、あくまで目安なので、家計状況によって調整する方法があります。

以下のようなパターンがあります。

| 割合の目安 | 内訳 | 目的 |

|---|---|---|

| 3~5% | お互いの趣味・娯楽費のみ | 節約・貯金重視 昼食はお弁当持参 |

| 5~10% | 昼食代や交際費も含む | 自由度を高める 各々が管理 |

| 10~15% | スマホ代なども含む | 各々のライフスタイル重視 |

家族構成によって調整する

夫婦のお小遣い額は家族構成によっても異なります。とくに子どもがいる場合は定期的な見直しも必要です。

夫婦二人だけの場合は単純に世帯全体の手取り額の10%前後で問題ありませんが、子どもの人数によっては将来の教育費などのためにお小遣い額を低めに設定する必要もでてきます。

とくに子どもの進級や進学時にはまとまったお金が必要になるケースがあるため、早めに対策する必要があります。

また、子どもの成長につれ、子どものお小遣いも考える必要があるため、家計全体の収支や、将来必要なお金を考慮して計画していきましょう。

お小遣いの内訳と使い道の実態

夫婦のお小遣いをそれぞれ何に使うかはお小遣いの配分を決める際に重要で、節約を意識する場合は何にいくら使っているかを意識しておく必要があります。

また、昼食代などをお小遣いに含めるかどうかで適正なお小遣い額も違うため、将来のための貯金などを計画的にしていくためにはお互いのお小遣いの内訳を知ることが重要です。

それぞれのお小遣いの内訳や、どのような項目を含むべきかを詳しく解説していきます。

夫のお小遣い内訳

一般的な夫のお小遣いの主な内訳は以下の通りです。

- 昼食代を含む飲食費

- 趣味・娯楽費

- 交際費

- タバコ・お酒代

- 雑費

妻のお小遣い内訳

一般的な妻のお小遣いの主な内訳は以下の通りです。

- 昼食代を含む飲食費

- 交際費

- 美容費

- ファッション費

- 趣味・娯楽費

- 雑費

お小遣いに含むべき項目

それぞれの内訳から判断すると、お小遣いに含むべき項目は以下の通りです。

- 昼食代を含む飲食費

- 趣味・娯楽費

- 交際費

共働き夫婦の家計管理パターン

共働き夫婦の場合はお小遣い額の判断の前に、家計をどう分担するかや、どのように生活費を払うかを決めておく必要があります。

お小遣い制の家庭は多いですが、必ずしもそれが正解とは限らないため、2人でよく相談して配分していきましょう。

家計管理のパターンについて、それぞれ詳しく解説していきます。

お小遣い制

お小遣い制は一般的に使われている家計管理の方法で、お互いの収入をすべて家計に入れ、そこから必要な費用を割振り、お小遣いとして自由に使えるお金を決定する方法です。

家計全体を把握しやすく、家計の無駄なども把握しやすいため、多くの家庭で利用されています。

家計として必要な額を考慮した後にお小遣いを設定するため、家計に無理が出にくいのが特徴です。

ただし、自由に使えるお金が制限される点と、家計を細かく管理する手間がかかる点には注意が必要です。

生活費折半

生活費の折半は、家賃・食費・光熱費などの家計に必要な費用をそのまま折半、あるいはお互いの収入比で負担する方法です。

必要な分を出し合ったあとは残りの収入を自分で自由に使用できるため、自由度が高くなるのが特徴といえます。

しかし、貯金や保険などの項目が最低限になりがちで、家計の無駄が見つかりにくいデメリットがあります。定期的にお互いの収支を見直すのがおすすめです。

完全個別管理

完全個別管理は夫婦で相談してどの費用を払うと分担し、あとはお互い自由に生活費を使う方法です。

夫が家賃と光熱費や水道代、妻が食費や保険・貯金などと支払いをそれぞれ分担する方法ですが自分が支払っていない費用に関心を持たずにずさんな家計になりがちな点には注意しましょう。

とくに貯金はそれぞれがすることになるケースが多いため、意識して貯金をしていかないといざという時に対応できない可能性もあります。

共働き夫婦のお小遣いに関するよくある質問

共働き夫婦のお小遣いに関してよくある質問をまとめました。

家計を踏まえた上でお小遣いの配分をどうするかで悩む人は多く、よくある質問も配分に関するものが多い傾向でした。

それぞれの質問について詳しく解説していきます。

共働きでも妻のお小遣いは必要?

共働き夫婦の場合は家計で必要な出費をどのように支払っているかで変わりますが、お互いの出費をまとめてお小遣い制にしている場合は妻にも適切なお小遣いは必要です。

妻が家計全体を預かっていることが多く、お金を管理しているからそのなかからやりくりすればいいと考える男性も少なくありません。

しかし、夫婦間での公平性を保つ上でもそれぞれのお小遣いは適切に配分しましょう。

ただし、生活費を折半している場合や、個別管理している場合は各々で管理するため事情が異なります。

お小遣い5万円は多すぎる?

お小遣いの適正額は家計やライフスタイルによって異なるため、お小遣い5万円というだけでは多いとも少ないとも言い切れません。

高年収な場合や、出勤日の昼食代などを含んでいる場合は5万円でも問題ないケースはあります。

しかし、一般的に家計をまとめて管理している場合は、2人のお小遣い額の合計を世帯の手取り額の10%以内に収めるのが一般的という目安があるため、5万円は多めと考えられます。

自分の収支と、どれくらいのお小遣いが必要なのか夫婦でよく話あって決めるようにしましょう。

お小遣い制は夫婦関係に悪影響?

お小遣い制だからといって夫婦関係に悪影響があるとはいいきれません。

家計全般の貯金や節約、お互いのお小遣い額を話し合って決めている場合は、むしろ協力して家計をやりくりできているため、夫婦関係はうまくいっている可能性が高めです。

ただし、お互いがそれぞれのお小遣い額に納得がいっていない場合は悪影響を及ぼす可能性もあります。

お小遣い制で問題ないかも含めて、夫婦で話あうのが重要です

お小遣いを含む家計のやりくりに困った場合は?

共働き夫婦のお小遣いは、家計の管理方法に合わせて適切に配分するのが重要です。

お互いのお小遣い額を平均よりも高く設定してしまうと、家計を圧迫してしまい、さまざまな費用の支払いや将来のための貯金に支障をきたす場合があります。

家計のバランスを考えて、お互いのお小遣いが適切になるようによく相談して決めるのがおすすめです。

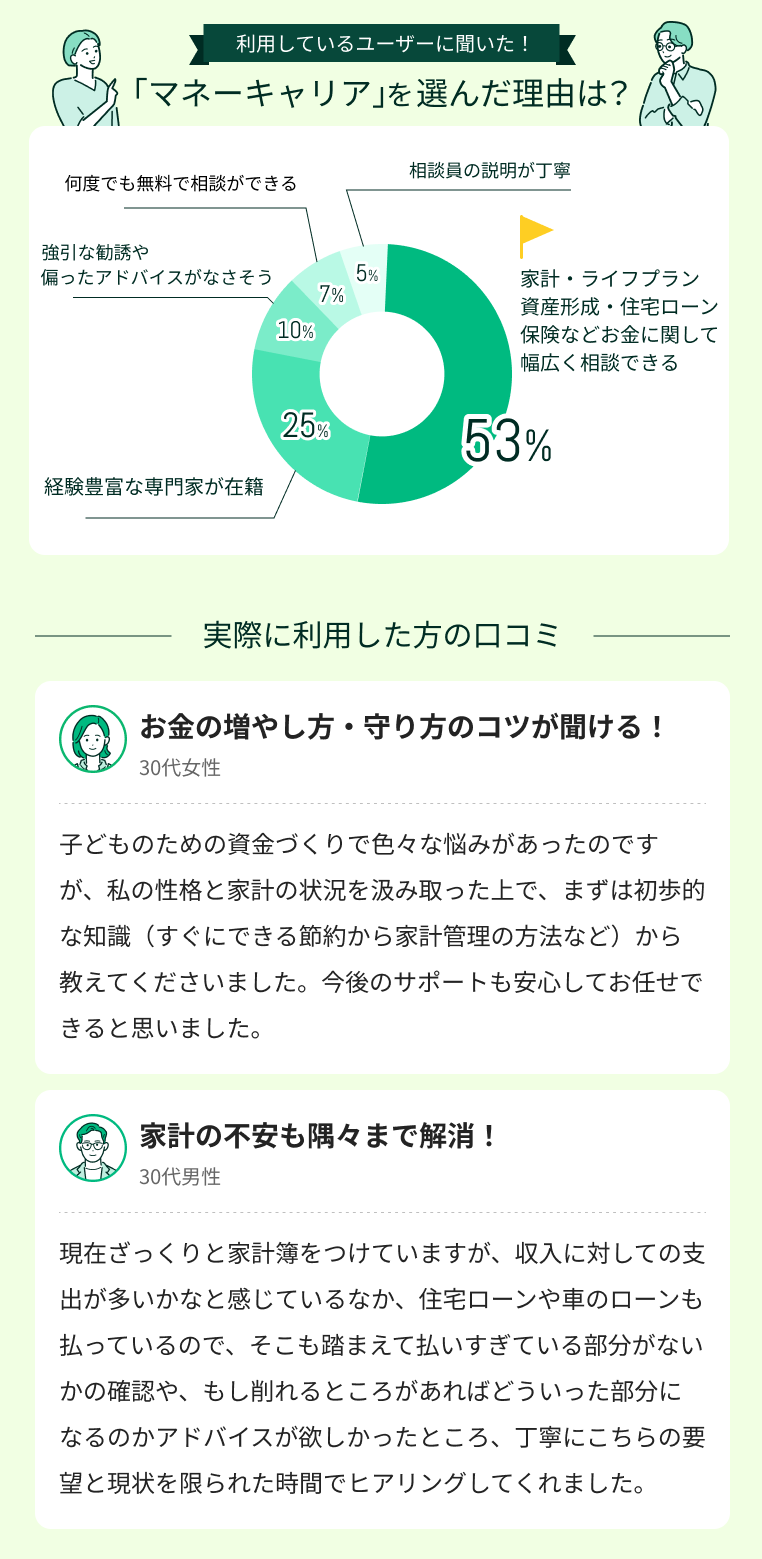

家計に対してどの程度のお小遣いが理想なのかで悩んでいる方は、経験豊富なFPが多数在籍しているマネーキャリアのような無料相談窓口を活用しましょう。

相談満足度98.6%と高評価な相談窓口で、あなたの家計状況をみて具体的なお小遣い額などのアドバイスをしてくれるため、利用する人が増えつつあります。

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 共働き夫婦の家計にあったお小遣い額や、具体的な家計管理の方法をアドバイスしてくれる

- 夫婦でお互いが納得いくお小遣い額の設定方法を提案してくれる

- 土日祝日でも対応してくれるため、平日が忙しくて相談が難しい人にも最適

夫婦共働きの場合、お小遣いの平均はいくら?のまとめ

本記事では共働き夫婦のお小遣い額の平均や、その内訳や適切な設定方法について詳しく解説しました。

内容をまとめると以下のようになります。

- 共働き夫婦のお小遣い平均は2~4万円程度と広く、調査によって異なるケースが多い

- お小遣いの平均は夫婦合わせての額なのかや、昼食代を含むかなどで大きく変わるため、現実的には世帯の収支を考慮して決めるのが適切

- お小遣いの内訳は昼食代や趣味・娯楽費が多いため仕事中の昼食代を含むかは十分に検討する必要がある

- 適正なお小遣い額は、夫婦2人で総手取り額の10%程度という目安をもとに、夫婦で話し合って決めるのが理想的

- 家計の配分や、適切なお小遣い額を決められずに悩んでいる場合は、実績あるFPなどのお金の専門家に相談するのがおすすめ