この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 18歳からの貯蓄型保険でおすすめの3種類を比較

- 終身保険|死亡保障が一生涯続く保険

- 個人年金保険|老後資金を準備するための保険

- 養老保険|満期時に満期保険金が受け取れる

- 18歳からの貯蓄型保険で迷ったら、無料FP相談を活用しよう

- 18歳から貯蓄型保険に入るときの注意点

- 少なくとも10年以上は払い続けられる保険料を設定する

- NISA・iDeCoなど他の資産運用方法と比較する

- 解約返戻金を受け取る際に税金がかかる場合がある

- 18歳からの貯蓄型保険はこんな人におすすめ

- 貯金が苦手で強制的に貯めたい人

- 老後資金をできるだけ早く準備したい人

- リスクを抑えて資産形成したい人

- 【まとめ】18歳からの貯蓄型保険を選ぶならFP相談を活用しよう

18歳からの貯蓄型保険でおすすめの3種類を比較

18歳から貯蓄型保険に加入するなら、まずはどのタイプが自分に合っているかを知ることが大切です。一口に貯蓄型といっても、目的や保障内容、将来の受け取り方によって適した保険は異なります。

代表的なのが「終身保険」「個人年金保険」「養老保険」の3種類です。それぞれの特徴を理解して比較することで、ライフプランに合った選択がしやすくなります。

こちらでは、18歳からの保険選びでよく検討される3つの貯蓄型保険について、主な違いや共通点を整理しました。各保険の目的や保険料の傾向、税制上のメリットなどを一覧で確認できる比較表をご覧ください。

| 項目 | 終身保険 | 個人年金保険 | 養老保険 |

|---|---|---|---|

| 目的 | 万が一への備え+資産形成 | 老後資金の確保 | 万が一と貯蓄の両立 |

| 保障期間 | 一生涯 | 年金受取開始まで | 一定期間 |

| 保険料の傾向 | 高め | 中程度 | 高め |

| 税制メリット | 相続税対策に有効 | 所得控除あり | 保険料控除対象 |

| 途中解約リスク | 元本割れの可能性あり | 時期によっては損失も | 満期前解約で損をする可能性 |

| 解約返戻金の受け取り方 | 一括が一般的 | 年金形式が主流 | 一括または選択可 |

終身保険|死亡保障が一生涯続く保険

終身保険は、被保険者が亡くなるまで一生涯にわたって死亡保障が続く保険です。終身保険には以下のようなメリットがあるため、資産形成と保障の両方を重視したい方に適した選択肢です。

〈終身保険のメリット〉

- 死亡保障が一生涯続くため、万が一の際に家族に確実に保険金を残せる

- 一定期間保険料を支払えば、保険料負担が不要になる「払込満了」も選べる

- 解約返戻金として積立部分を受け取れるため、資産形成としても活用できる

- 解約返戻金の使い道に制限がなく、老後資金や住宅購入資金としても利用できる

ただし、終身保険は保険料が掛け捨ての定期保険に比べて割高になる傾向があります。そのため、加入する際は長期的に無理なく保険料を払い続けられるかをしっかりと考える必要があります。

また、契約からすぐに解約返戻金が多く戻るわけではなく、一般的に10年以上継続して積み立てることで解約返戻率が高くなる仕組みです。短期で資金が必要になる方には向かない点に注意が必要です。

終身保険の特徴

終身保険の特徴

個人年金保険|老後資金を準備するための保険

個人年金保険は、自分自身の将来に備えて老後資金を計画的に積み立てるための保険です。以下のようなメリットがあり、長期的な視点で資産形成を考える方におすすめです。

〈個人年金保険のメリット〉

- 計画的に老後資金を積み立てることで、退職後の生活費にゆとりを持たせられる

- 契約時に受取開始年齢や受取期間を選べるため、ライフプランに合わせやすい

- 保険料が個人年金保険料控除の対象となり、所得税や住民税の軽減が期待できる

- 定額型なら将来の受取額が確定しており、資産運用が不安な方でも安心

個人年金保険の特徴としては、契約時に「いつから」「何年間」年金を受け取るかを決める点が挙げられます。一般的には60歳や65歳から受け取りを開始し、5年・10年といった期間で分割して受け取るタイプが主流です。

ただし、中途解約すると元本割れのリスクがあるため、長期間資金を拘束されても問題ない方でないと不向きです。

個人年金保険の特徴

個人年金保険の特徴

養老保険|満期時に満期保険金が受け取れる

養老保険は、一定期間の保障と貯蓄の両方を兼ね備えた保険商品です。養老保険には、以下のようなメリットがあります。

〈養老保険のメリット〉

- 契約期間中に万が一があった場合は死亡保険金や満期保険金が受け取れる

- 満期保険金の使い道が自由で、老後資金・住宅購入・教育資金にも活用できる

- 満期保険金は基本的に契約時に金額が確定しているため、将来設計が立てやすい

- 途中解約しても一定の金額が戻る(解約時期によっては元本割れリスクあり)

養老保険の特徴は、貯蓄性が高いことから「満期で受け取る資金が確定している」という安心感がある点です。保険期間中は死亡保障が付き、満期時には満期保険金を確実に受け取れるので「掛け捨てがもったいない」と感じる方に向いています。

ただし、定期保険や終身保険と比較すると保険料が割高で、短期間で解約すると元本割れのリスクがあるため、無理なく継続できる保険料設定が重要になります。

養老保険の特徴

養老保険の特徴

18歳からの貯蓄型保険で迷ったら、無料FP相談を活用しよう

貯蓄型保険は、保険料や解約リスク、他の運用方法との違いなど、慎重に検討すべきポイントが数多くあります。特に18歳という若いタイミングでは、今後のライフプランがはっきりと定まっていないケースも多いため、悩むのは当然です。

そのような場合は、保険や資産運用の知識に長けたFPに相談するのが最善の方法です。FPは保険だけでなく、NISAやiDeCoといった他の金融商品についても中立的な立場でアドバイスをしてくれるため、偏りのない判断がしやすくなります。

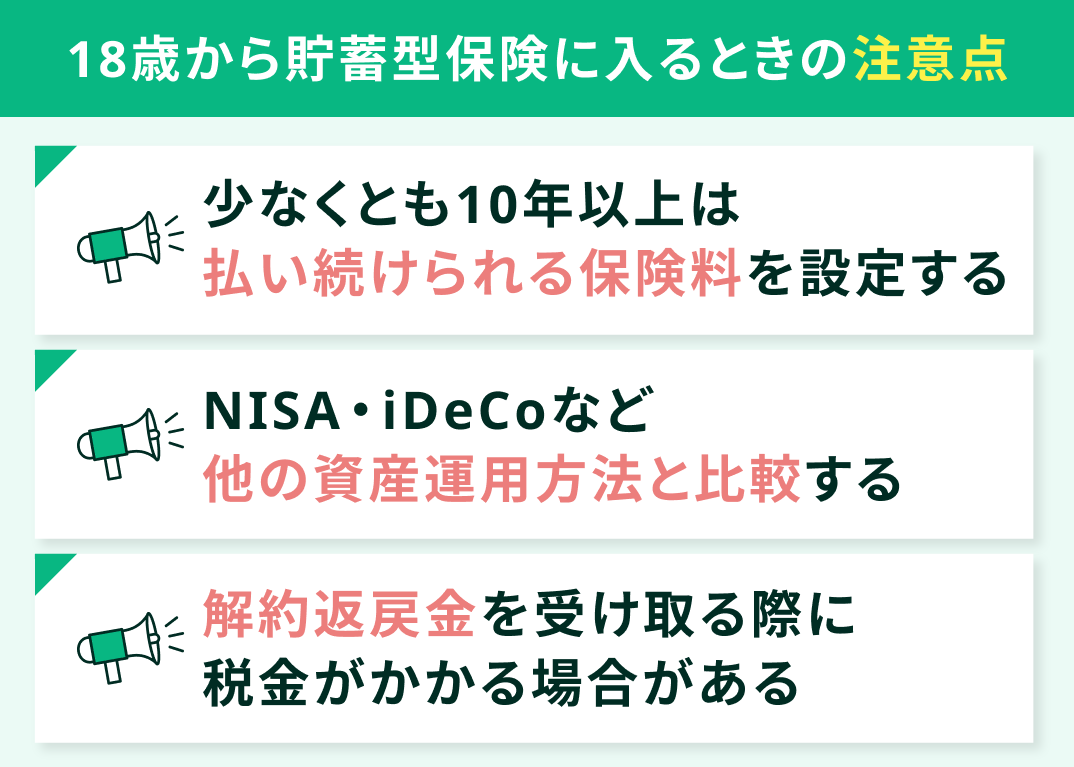

18歳から貯蓄型保険に入るときの注意点

18歳からの貯蓄型保険は、将来の備えとして有効な選択肢の1つです。ただし、契約は長期間にわたるため、途中で後悔しないよう慎重な検討が必要です。

近年はNISAやiDeCoなど、資産形成の選択肢も増えています。それぞれのメリット・デメリットを理解し、保険とそれ以外の方法を比較して決めることが大切です。また、貯蓄型保険の解約返戻金には、タイミングや金額によって税金がかかる場合があるため注意が必要です。

こちらでは、18歳からの保険選びで失敗しないために知っておきたい3つの注意点について、わかりやすく解説していきます。気になる方はぜひ参考にしてみてください。

- 少なくとも10年以上は払い続けられる保険料を設定する

- NISA・iDeCoなど他の資産運用方法と比較する

- 解約返戻金を受け取る際に税金がかかる場合がある

少なくとも10年以上は払い続けられる保険料を設定する

貯蓄型保険を検討する際は「長期間にわたって無理なく保険料を払い続けられるか」という視点が重要です。

貯蓄型保険は、掛け捨て型よりも保険料が高めに設定※されており、途中で解約すると元本割れとなる可能性があります。契約から10年未満で解約すると、支払った保険料に対して返戻金が少なく、大きな損失を被るおそれがあります。したがって、最低でも10年、可能であれば20~30年継続できるかをしっかり見極める必要です。

18歳という年齢は、今後の人生で大学進学、留学、就職、結婚、住宅購入など、大きなライフイベントが次々と訪れる時期です。そのため、今後訪れるライフイベントを想定したうえでの判断が求められるでしょう。

そのような時期には、解約にデメリットのある保険よりも、普通預金や積立NISAなど、柔軟に引き出せる資産運用の方が適しているケースもあります。特に、将来の予定がまだ不確定な段階では、資金をいつでも引き出せる選択肢を持っておくことが安心につながります。

NISA・iDeCoなど他の資産運用方法と比較する

貯蓄型保険を検討する際は、NISAやiDeCoといった他の資産運用制度とも比較し、自分に合った選択をすることが重要です。

NISAは投資の運用益や配当金が非課税になる制度で、積立NISAは長期的な視点での投資に向いており、一般NISAは幅広い投資に対応※1しています。

一方、iDeCoは老後資金の準備を目的とし、掛金が全額所得控除の対象となりますが、60歳まで引き出せない点※2に注意が必要です。

それに対して、保険は保障を備えながら資産形成ができる反面、保険料が高く、解約時のリスクも伴います。こうした制度ごとの目的や運用性、資金の流動性を比較し、自身のライフプランに合った方法を選ぶことが、将来の安心につながります。

解約返戻金を受け取る際に税金がかかる場合がある

貯蓄型保険を解約して返戻金を受け取る際には、一定の条件を満たすと税金がかかるケースがあります。特に、契約者・被保険者・受取人がすべて同一人物の場合、その返戻金は「一時所得」として扱われ、課税対象となります。そのため、事前にシミュレーションを行い、どの程度の税金が発生するかを把握しておくことが重要です。

一時所得としての課税額は、以下の計算式※で求められます。

- 課税対象額 =(解約返戻金 − 払込保険料総額 − 特別控除50万円)÷ 2

シミュレーションすると、次のようになります。

| 項目 | 金額 | 備考 |

|---|---|---|

| 払込保険料総額 | 200万円 | 契約期間中に支払った保険料の総額 |

| 解約返戻金 | 300万円 | 解約時に戻ってきた金額 |

| 差額(返戻金-保険料) | 100万円 | 利益部分 |

| 特別控除 | 50万円 | 一時所得の非課税枠 |

| 課税対象額(÷2) | 25万円 | 100万円 − 50万円 ÷ 2 |

| 税率 (所得税10%+住民税10%) |

20% | 所得状況により異なる場合がある |

| 実際の税額 | 約5万円 | 25万円 × 20% |

このケースでは、払込総額が200万円で解約返戻金が300万円の場合、差額の100万円から特別控除50万円を引き、さらに2分の1にした25万円が課税対象です。

この25万円に対して所得税と住民税(合計20%)がかかるため、最終的な税額は5万円となります。

18歳からの貯蓄型保険はこんな人におすすめ

18歳という若さで貯蓄型保険に目を向けることは、将来に向けた堅実な一歩です。特に、貯金がなかなか続かないと感じている人にとっては、保険料の支払いを通じて自然とお金を貯められる点が魅力といえるでしょう。

また、年金だけでは不安な老後に備えて、少しでも早く資金を用意しておきたいというニーズにも対応できます。

こちらではどのような人に適しているのか、3タイプに分けて、それぞれの活用ポイントについて解説していきます。

- 貯金が苦手で強制的に貯めたい人

- 老後資金をできるだけ早く準備したい人

- リスクを抑えて資産形成したい人

貯金が苦手で強制的に貯めたい人

「貯金しようと思っても、ついつい使ってしまう」という方にとって、貯蓄型保険は有効な手段となります。特に18歳のような若いうちから保険に加入しておくことで、長期的にお金を積み立てる習慣を自然に身につけることが可能です。

貯蓄型保険は、毎月決まった保険料を支払うことで保障を受けつつ、解約返戻金や満期保険金というかたちで将来的に資金を受け取れる仕組みになっています。強制的にお金を引き落とされるため、自分で管理するのが苦手な人でも、確実に資産を積み上げていくことができます。

途中で自由に引き出せないという点は不便に感じるかもしれませんが、その「引き出しにくさ」こそが、浪費を防ぐ抑止力として働いてくれます。

老後資金をできるだけ早く準備したい人

将来の年金額に不安を感じて「できるだけ早く老後のための備えを始めたい」と考えている方にとって、貯蓄型保険は有力な選択肢の1つです。特に18歳という若い段階から準備を始めることで、時間を最大限に活用しながら無理のない形で資産を築くことができます。

貯蓄型保険の大きな特徴は、保障を受けながら同時にお金を積み立てられる点にあります。

たとえば、個人年金保険であれば、一定の年齢から年金のように定期的な給付を受け取れるしくみになっており、私的年金として老後の生活を支えてくれます。毎月の保険料が積み立てられていくことで、自然と老後資金が形成されるのです。

リスクを抑えて資産形成したい人

資産形成に興味はあるものの、大きなリスクは避けたいという方にとって、貯蓄型保険は1つの有力な選択肢です。

貯蓄型保険は市場の変動に左右されないため、元本の保全を第一に考える人にとっては、精神的にも安心して取り組めるのが大きな魅力です。また、契約時に満期金や解約返戻金の目安が提示されるため、将来の資金計画が立てやすいのもメリットといえるでしょう。

また、貯蓄型保険は保険としての保障機能に加え、積立による資産形成が可能※な点が特徴です。

たとえば、終身保険や学資保険、養老保険などがあり、目的やライフステージに応じて選ぶことができます。契約期間が長く設定されているため、時間を味方につけてゆっくりと資産を増やしていけるのもメリットの一つです。

【まとめ】18歳からの貯蓄型保険を選ぶならFP相談を活用しよう

18歳から貯蓄型保険に加入することは、将来に向けた資産形成の第一歩として非常に有意義です。

ただし、長期間にわたる契約になるため、無理のない保険料を設定したり、他の資産運用方法と比較したうえで納得のいく選択をすることが求められます。また、解約返戻金にかかる税金の仕組みなど、事前に知っておくべきポイントも少なくありません。

こうした点を1人で判断するのは難しいと感じる場合は、専門家の力を借りるのが安心です。FPであれば、保険だけでなく資産運用やライフプランも含めた視点からアドバイスを提供してくれます。

また、貯蓄型であることから、老後資金や結婚、教育費など幅広い目的で解約返戻金を活用できるのもメリットです。ただし、短期間で解約すると返戻金が少なくなるため、長期的な視野での運用が重要になります。