「年収900万円になったのに、税金が高くて手取りが思ったより増えない」

「収入を増やしても、税金や社会保険料が重くなるだけで損している気がする」

と感じている方も多いのではないでしょうか。

年収900万円前後は税率が変わる境目で、控除の条件も変わるため、正しい対策を知らないと手取りが少なくなってしまいます。

そこで今回は、年収900万円の方が直面する税金の仕組みや、具体的な控除の活用方法や種類、将来の生活を考えたお金の管理方法を紹介します。

この記事を読めば、900万円の年収を最大限に活かす方法がわかります。

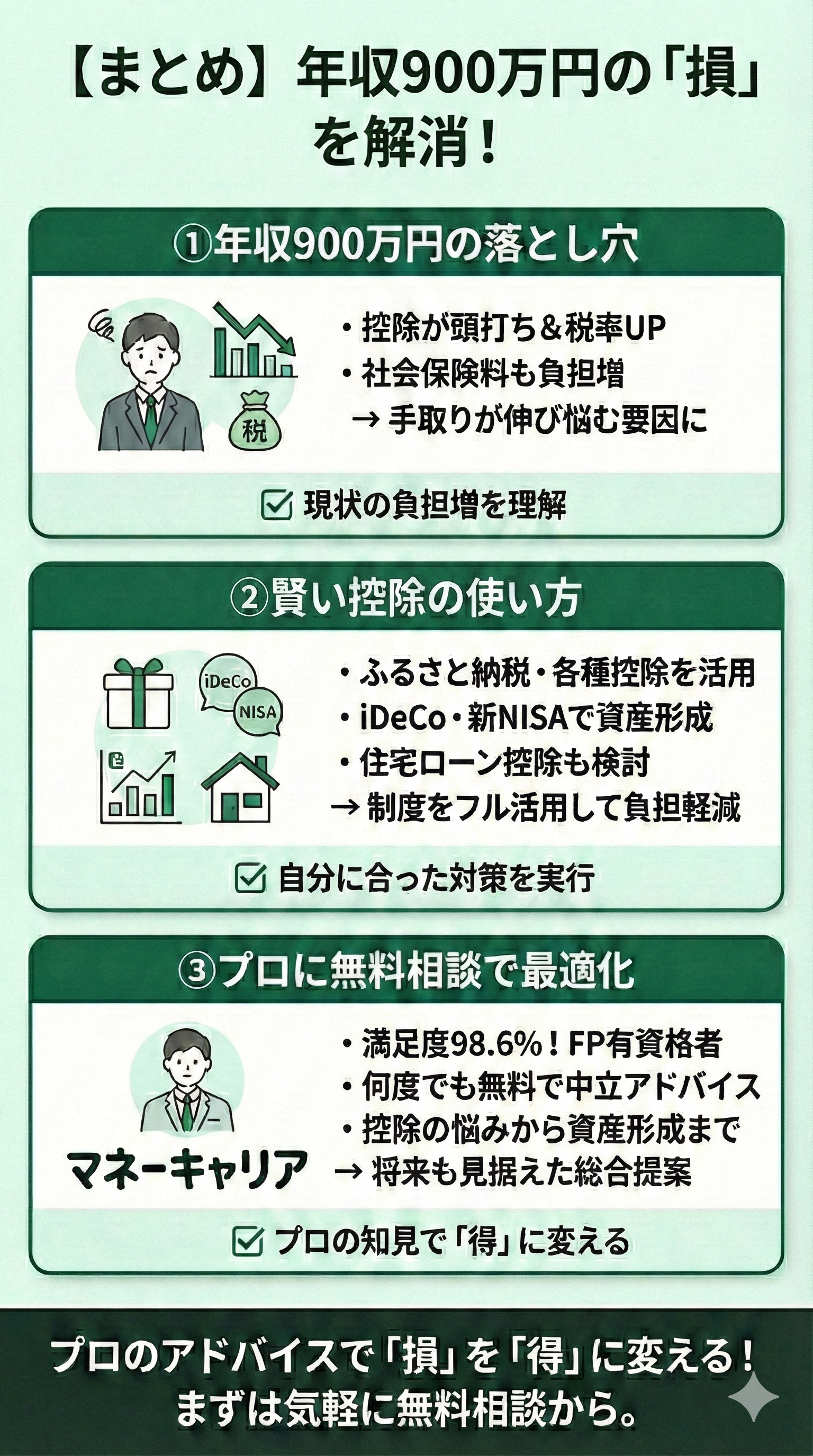

内容をまとめると

この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由3つ

- 給与所得控除が上限に達するため

- 所得税の負担が増えるため

- 社会保険料の負担が増えるため

- 年収900万円で損をしないために押さえておきたいこととは

- 【100人に調査】働き方や税金についてのアンケート

- 税金で損をしたと感じた瞬間を教えてください

- 税金で損しない方法について無料相談サービスを利用したいと思いますか?

- アンケートの結果からわかることとは?

- 年収900万円の手取り・引かれる税金はいくらなのかシミュレーション

- 年収900万円で損をしないための対策6つ

- ふるさと納税をする

- 配偶者控除(配偶者特別控除)の活用

- iDeCo・新NISAの活用

- 住宅ローン控除の活用

- 生命保険料控除・地震保険料控除の活用

- 医療費控除・セルフメディケーション税制の活用

- 控除を最大限活用するために考えなければならないこととは

- 年収900万円と年収1000万円の税負担比較

- 年収900万でよくある質問

- 年収900万円の共働き夫婦の最適な収入バランスは?

- 年収900万円で住宅購入は可能?適正な住宅価格はいくら?

- 税金で一番得する年収は?

- 年収900万円の人が損と感じないようにする対策を明らかにするには?

- 年収900万は税金で損をする?のまとめ

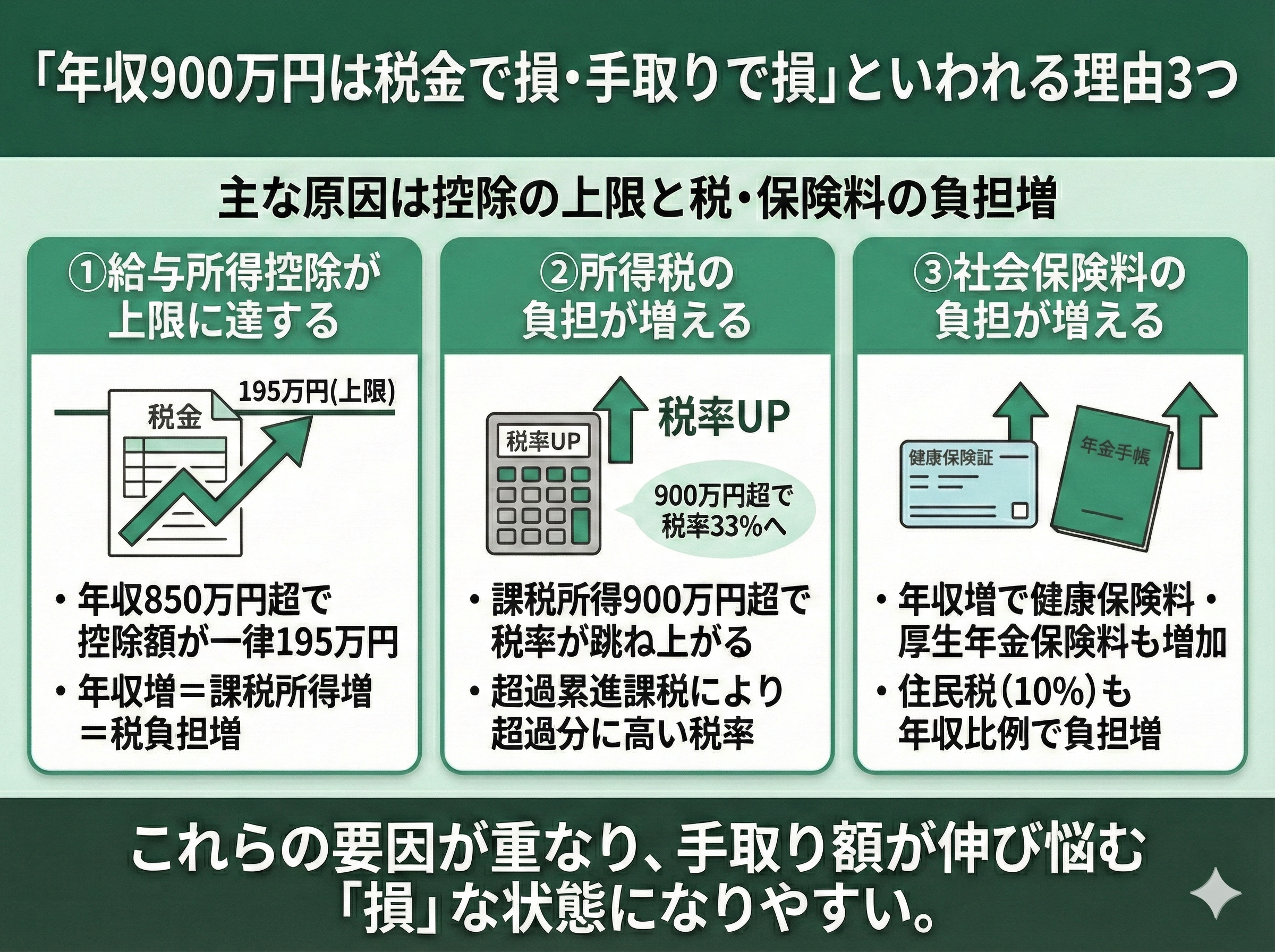

「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由3つ

「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由を3つ紹介します。

給与所得控除が上限に達するため

「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由は、給与所得控除が上限に達するためです。

▼給与所得控除額

| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |

|---|---|

| 1,625,000円まで | 550,000円 |

| 1,625,001円〜1,800,000円 | 収入金額×40%ー100,000円 |

| 1,800,001円〜3,600,000円 | 収入金額×30%+80,000円 |

| 3,600,001円〜6,600,000円 | 収入金額×20%+440,000円 |

| 6,600,001円〜8,500,000円 | 収入金額×10%+1,100,000円 |

| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |

このように給与所得の控除額は850万円を超えると一律で195万円となります。

すなわち850万を超えて給与所得が増えていくとその分課税所得が増え、税負担が増加していくということです。

所得税の負担が増えるため

「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由は、所得税の負担が増えるためです。

▼所得税率

| 課税される所得金額 | 税率 | 所得税の控除額 |

|---|---|---|

| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |

| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |

| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |

| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |

| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |

| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |

| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |

◇所得税額の計算式

課税所得金額×税率−控除額

上記の表の通り、課税所得金額が900万円を超えると税率が23%から33%と、一気に跳ね上がります。これにより「年収900万円は税金で損・手取りで損」と思われがちです。

しかし、所得税には「超累進課税」が適応されます。これは、課税所得が一定額から超過した部分にのみ高い税率が適応される方式です。

つまり、「課税所得が900万円以上となると所得全体に高い税率が適応される」という認識は誤り。正しくは「900万円を超過した部分に高い税率が適応される」。

年収が900万円以上になったからといって税制上損をするということはありません。

所得税は、年間の所得から社会保険料控除や医療費控除、生命保険控除など、諸々の控除を適応した金額から計算されます。

つまり、単純に年収が上げれば上がるほど税金が増えてしまう、ということでもないのです。

社会保険料の負担が増えるため

「年収900万円は税金で損・手取りで損」といわれる理由は、社会保険料の負担が増えるためです。

例えば会社員の健康保険料は「標準報酬月額」 に基づいて決まり、会社と折半。年収が上げるにつれて、税金とは別で健康保険料の負担も増加していきます。

社会保険料と併せて、住民税は10%固定なため年収が上がれば上がるほど増加します。

このように、税金大国と言われる日本にはさまざまな税金があり、我々の手取り額を圧迫しています。

年収900万円で損をしないために押さえておきたいこととは

年収900万円前後は、給与所得控除の頭打ちや税率・社会保険料の上昇により、「何もしないことで損が広がりやすい層」です。

控除や制度を知らずにいると、本来減らせたはずの税金や保険料を払い続けてしまうことにもつながりかねません

そこで、マネーキャリアのFPに無料相談をすると、知らなかったことで生じる損失を防止できるのでぜひ利用してみましょう。

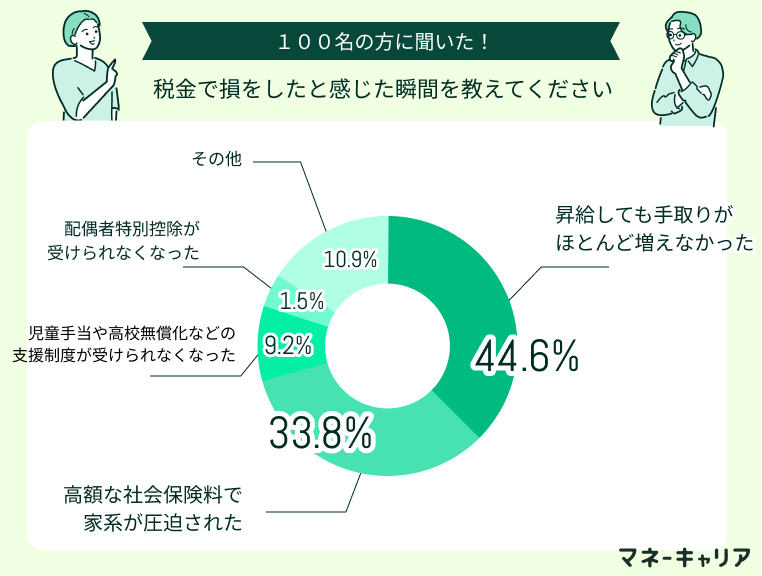

【100人に調査】働き方や税金についてのアンケート

税金の仕組みは複雑で、知らないうちに損をしてしまった経験を持つ方も多いのではないでしょうか。

今回は100人の方を対象に、実際に税金で損した経験について詳しく調査しました。

税金で損をしたと感じた瞬間を教えてください

アンケート回答者の具体的な意見は以下の通りです。

20代男性

昇給しても税金で手取りが増えない

年々ボーナスの額が増えているのですが、去年の給与明細と比較すると手取りでは数万ほどしか増えておらず、金額が上がれば上がるほど税金で引かれてしまう額も大きくなってしまうんだと実感し、悲しくなります。

30代女性

社会保険料が上がり、税金で損をした

もう少し手取りを増やしたい思い30分早く出社するようにしました。しかし、その分のせいで社会保険料が一つ上の額になってしまい、次年度に勤務時間を減らしたが1年間は社会保険料が変わらない為、ただ家計を圧迫しただけだった。

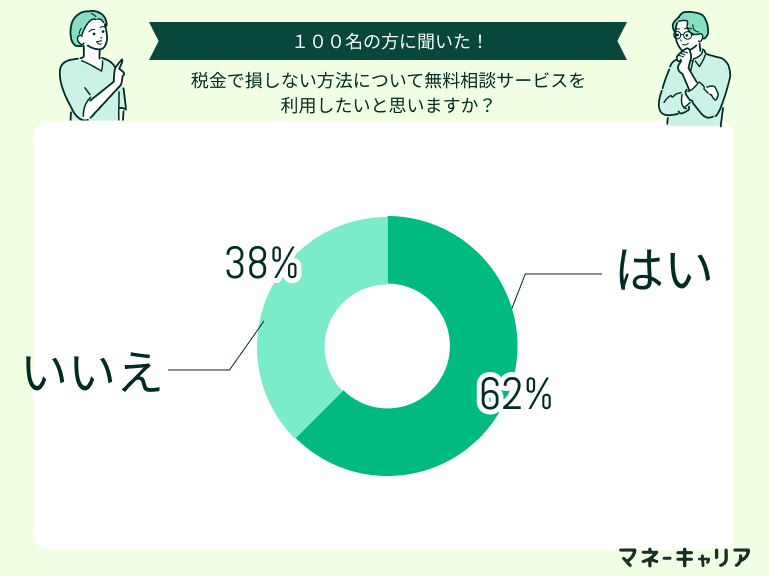

税金で損しない方法について無料相談サービスを利用したいと思いますか?

アンケートの結果からわかることとは?

アンケート結果が示しているのは、「税金で得をしたい」という前向きな期待よりも、「知らなかったせいで損をしたくない」という強い危機感です。

実際、昇給しても手取りが増えない、働き方を変えた結果として社会保険料が固定化され家計を圧迫したなど、多くの損失は制度の知識不足ではなく、判断前に確認しなかったことによって発生しています。

税金や社会保険は、事後に後悔しても原則として取り戻せない領域であり、1回の判断ミスが数年単位で可処分所得を削り続ける構造になっています。

そのため重要なのは、「今の働き方・年収・家族構成で、すでにどれだけ取りこぼしているか」を把握することです。

マネーキャリアでは、税金や社会保険の制度を熟知した独立系FPが、現在の収入やライフスタイルをもとに、これ以上損をしないための現実的な選択肢を無料で整理します。

知らなかったことによる損失は、気づいた時点で止めるしかありません。「また1年、よく分からないまま払い続ける」状況を避けるために、まずはマネーキャリアの無料FP相談で、あなたの税金・社会保険の抜け漏れを一度可視化してみましょう。

年収900万円の手取り・引かれる税金はいくらなのかシミュレーション

年収900万円の手取り・引かれる税金はいくらなのか、下記の条件でシミュレーションします。

- 東京都在住

- 45歳独身の会社員

- 年収900万、月収75万(ボーナスは考慮しない)

▼年収900万円の手取り・引かれる税金の一例

| 税額(年間) | 税額(月) | |

|---|---|---|

| 所得税 | 608,700円 | 50,725円 |

| 住民税 | 538,100円 | 44,841円 |

| 健康保険 | 449,100円 | 37,425円 |

| 厚生年金 | 713,700円 | 59,475円 |

| 雇用保険 | 54,000円 | 4,500円 |

| 介護保険 | 72,000円 | 6,000円 |

| 税額合計 | 2,435,600円 | 202,966円 |

| 手取額 | 6,564,400円 | 547,034円 |

年収900万円で損をしないための対策6つ

年収900万円で損をしないための対策を6つ紹介します。

ふるさと納税をする

年収900万円で損をしないための対策として、ふるさと納税をすることが挙げられます。

ふるさと納税とは、任意の都市を選んで寄付をすると、寄付額から2,000円を除いた金額がその年の所得税と翌年度の住民税から控除される制度です。

ただし、控除額には上限があります。効果を最大にするには、年収、家族構成、社会保険料、住宅ローン控除の有無などから控除上限額を計算することが重要です。

配偶者控除(配偶者特別控除)の活用

年収900万円で損をしないために、配偶者控除(配偶者特別控除)を活用しましょう。

▼配偶者控除の金額

| 納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |

|---|---|

| 900万円以下 | 38万円 |

| 900万円超 950万円以下 | 26万円 |

| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 |

控除の利用条件として下記のような条件があります。

- 納税者本人の合計所得が1,000万円以下

- 民法上の配偶者で生計を共にしていること

- 年間合計所得が年間の合計所得金額が48万円(給与のみの場合は給与収入が103万円)以下

上記の配偶者特別控除が使えない方は、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であるなどの条件を満たせば「配偶者特別控除」を受けられます。詳しくは配偶者特別控除(国税庁)を参考にしてみましょう。

iDeCo・新NISAの活用

年収900万円で損をしないために、iDeCo・新NISAを活用しましょう。

iDeCoは、老後へ資金を準備するための制度。毎月積み立てた掛金が全額所得控除の対象になるため、所得税・住民税対策が可能。積み立ての上限額は職業などによって異なります。

▼iDeCoの上限額

| 職業例 | 掛け金の上限 |

|---|---|

| 自営業者や個人事業主(フリーランス) | 月額6.8万円(年額81.6万円) |

| 会社員(企業年金なし) | 月額2.3万円(年額27.6万円) |

| 会社員(企業型DCあり) | 月額2.0万円 (年額24万円) |

| 公務員 | 月額2.0万円 (年額24万円) |

| 専業主婦(夫)など | 月額2.3万円 (年額27.6万円) |

| 投資枠 | 年間投資上限 |

|---|---|

| つみたて投資枠 | 120万円 |

| 成長投資枠 | 240万円 |

| 非課税保有限度総額 | 1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円) |

住宅ローン控除の活用

年収900万円で損をしないために、住宅ローン控除を活用しましょう。

住宅ローン控除とは、住宅ローン等の年末残高の合計額に応じた額が、所得税から控除される制度です。

▼住宅ローンの控除期間や上限額

| 住み始めた年 | 控除期間 | 控除限度額 |

|---|---|---|

| 2015年1月1日〜 令和元年9月30日まで | 10年 | 40万円 (年末残高等×1% ) |

| 2019年10月1日〜 令和2年12月31日 | 10〜13年 | 【1〜10年】 40万円 (年末残高等×1% ) 【11〜13年】 以下のいずれか少ない額 年末残高等(上限4,000万円)×1% (住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3 |

| 2021年1月1日〜 12月31日 | 10年 | 40万円 (年末残高等×1% ) |

| 2021年1月1日〜 2022年12月31日 | 13年 | 【1〜10年】 40万円 (年末残高等×1% ) 【11〜13年】 以下のいずれか少ない額 年末残高等(上限4,000万円)×1% (住宅取得等対価の額-消費税額)(上限4,000万円)×2%÷3 |

| 2022年1月1日〜 2023年12月31日 | 13年 | 年末残高等(上限3,000万円)×0.7% |

| 2024年1月1日〜 2025年12月31日 | 10年 | 年末残高等(上限2,000万円)×0.7% |

生命保険料控除・地震保険料控除の活用

年収900万円で損をしないために、生命保険料控除・地震保険料控除を活用しましょう。

生命保険料控除は、支払った生命保険の種類や金額に応じて、所得税と住民税の控除を受けられる制度です。

▼生命保険料控除の上限額(新制度)

| 限度額 | |

|---|---|

| 一般生命保険料控除 | 所得税の控除上限額:4万円 住民税の控除上限額:2.8万円 |

| 介護医療保険料控除 | 所得税の控除上限額:4万円 住民税の控除上限額:2.8万円 |

| 個人年金保険料控除 | 所得税の控除上限額:4万円 住民税の控除上限額:2.8万円 |

地震保険料控除は、地震保険の保険料の一部が所得税から控除される制度です。

▼地震保険料控除額

| 地震保険料 | 年間保険料50,000円以下:支払い保険料全額 年間保険料50,000円超:一律50,000円 |

| 旧長期損害保険料 | 年間保険料10,000円以下:支払い保険料全額 年間保険料10,001円〜20,000円:支払金額×1/2+5,000円 20,000円超:15,000円 |

| 地震保険料 旧長期損害保険料 両方契約している場合 | それぞれの保険の控除額の合計 (最高50,000円) |

医療費控除・セルフメディケーション税制の活用

年収900万円で損をしないために、医療費控除・セルフメディケーション税制を活用しましょう。

医療費控除は、納税者本人や生計を共にする家族などのために支払った医療費が一定額(10万円)を超えた際、超過分を所得税から控除する制度。対象となる医療費は最高で200万円です。

セルフメディケーション税制は、健康維持・増進および疾病予防のために健康診査や予防接種などを行っている場合、特定一般用医薬品等購入費の合計額のうち12,000円を超過した金額が所得税から控除される制度です。

控除を最大限活用するために考えなければならないこととは

年収900万円帯の対策は、「制度を知っているか」ではなく、「自分の条件で最適に組み合わせられているか」で手取りの差が決まります。

- ふるさと納税の上限

- 配偶者控除の境界

- iDeCoと新NISAの優先順位

- 住宅ローン控除との併用可否

はすべて連動しており、一つの判断ミスが毎年の税負担を固定化してしまうのです。

ネット情報やシミュレーターでは、家族構成の変化や昇給、教育費、住宅購入時期まで織り込んだ設計は不可能で、「何となくやっている対策」が最も損を生みやすい状態です。

だからこそ、マネーキャリアのように、金融機関から独立したFPが税制・社会保険・資産形成を一枚のキャッシュフロー表で整理できるサービスを使うべきと言えます。

年収900万円と年収1000万円の税負担比較

年収900万円は1000万円と比較して、税負担率が低いものの、手取り増加率は低くなります。

年収900万円の手取りが約650万円(税負担約250万円)に対し、1000万円では約705万円(税負担約295万円)となり、手取り増加額は約55万円です。

給与増加率11.1%に対し手取り増加率は約8.5%と低下するため、「効率が悪い」と感じる方もいますが、実際に手取りは増えています。

この現象は給与所得控除の上限据え置きと、所得税率が20%から23%へ上がる累進課税制度の影響です。

年収アップは長期的なキャリア形成や退職金にも好影響を与えるため、昇給は受け入れつつ、より積極的な対策を行うことが経済的に合理的な選択といえます。

年収900万でよくある質問

年収900万円の税金に関して、よくある質問をまとめました。

- 年収900万円の共働き夫婦の最適な収入バランスは?

- 年収900万円で住宅購入は可能?適正な住宅価格はいくら?

- 税金で一番得する年収は?

年収900万円の共働き夫婦の最適な収入バランスは?

共働き夫婦の最適な収入バランスは、配偶者控除と社会保険の扶養基準を考慮して決めましょう。

一方が年収900万円、もう一方が103万円以下なら配偶者控除が満額適用され、これだけでも年間で約10万円の控除適用になります。

しかし、配偶者の収入を103万円〜150万円に増やしても配偶者特別控除で一定の効果があり、夫婦合計の手取り自体は増加します。

社会保険の扶養範囲(年収130万円未満)かどうかも重要な判断基準です。

例えば夫婦それぞれ年収450万円ずつの場合と、一方が900万円でもう一方が専業主婦または主夫の場合では、前者の方が税負担は軽くなりますが、ライフスタイルや将来の年金も考慮した総合的な判断が必要です。

年収900万円で住宅購入は可能?適正な住宅価格はいくら?

年収900万円であれば、4,000万円〜5,000万円程度の住宅購入が可能です。

金融機関の住宅ローン審査では、年収の7倍までが借入可能額の目安とされており、年収900万円なら最大6,300万円程度の借入が理論上可能です。

ただし、返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)は25%以下に抑えるべきで、年収900万円なら月々の返済額は18.7万円程度が上限となります。

35年ローン、金利1%の場合、借入可能額は約5,400万円となりますが、諸経費や将来の金利上昇リスクを考慮すると4,500万円程度が現実的な住宅価格の目安になります。

住宅ローン控除を最大限活用するためには、年末の借入残高が4,000万円以上あることが理想的で、年収900万円なら年間最大40万円の所得税還付が受けられます。

住宅購入は税金面でメリットがありますが、無理のない返済計画を立てましょう。

税金で一番得する年収は?

サラリーマンで「税金面で最も有利な年収」は、年収600万円から700万円の範囲です。

この年収帯では、給与所得控除が十分に効いており(収入の約20%)、所得税率も10%台にとどまるため、税負担と手取りのバランスが最も良好です。

年収800万円を超えると給与所得控除が頭打ちになり始め、900万円では完全に上限(195万円)に達します。

また、年収695万円を超えると所得税率が10%から20%へ上がるため、限界税率が急増します。

例えば年収650万円の場合、税金・社会保険料の負担率は約22%で手取り率78%程度ですが、年収900万円では負担率が約28%まで上昇します。

ただし、年収を抑えることは生涯年収や退職金にも影響するため、税金だけを理由に年収が上がらないようにするのは避けましょう。

収入が増えたら、iDeCoや新NISA、ふるさと納税などを積極的に活用して控除額を増やす方法を検討するのがおすすめです。

年収900万円の人が損と感じないようにする対策を明らかにするには?

お金に関するすべての悩みにオンラインで解決できる

マネーキャリア:https://money-career.com/

- 年収900万円でも適用可能な対策についてアドバイスがもらえる

- 家計の悩みや資産運用についても併せて相談ができる

- LINEでも簡単に予約できるので、忙しい方でも相談がしやすい

年収900万は税金で損をする?のまとめ

本記事では年収900万円は税金で損をするのか?という疑問に対して、対策を詳しく解説しました。

ポイントをまとめると以下のようになります。

- 年収900万円を超えている場合、給与所得控除額が上限になってしまい、所得税率なども上がるため手取りが大きく減ってしまう

- 年収900万円の場合、所得税などで引かれる税合計は243万円にもなり、手取りは650万円ほどになる

- これ以上年収が増える場合、税率が上がってしまっても手取りは増える可能性が高い

- 手取りを増やすためには、さまざまな制度を活用する必要がある

- どのような対策をすればいいかわからない場合は、ファイナンシャルプランナーなどに相談して適切なアドバイスを受けるのがおすすめ