この記事の監修者 谷川 昌平 フィナンシャルプランナー

株式会社Wizleap 代表取締役。東京大学経済学部で金融を学び、金融分野における情報の非対称性を解消すべく、マネーキャリアの編集活動を行う。ファイナンシャルプランナー、証券外務員を取得。メディア実績:<テレビ出演>テレビ東京-テレ東「WBS」・テレビ朝日「林修の今知りたいでしょ!」

>> 谷川 昌平の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 会社の団体保険のデメリットは?

- 退職・転職すると保障がなくなる

- 団体保険だけでは保障が不十分な可能性がある

- 1年または5年単位で保険料が上がる

- 掛け捨てタイプが主流のため貯蓄性がない

- あなたにぴったりの保険は?FPと一緒に最適な保障プランを見つけよう

- 【実際どう?】会社の団体保険に加入している人の体験談

- 会社の団体保険に加入した理由を教えてください

- 会社の団体保険の毎月の保険料はいくらですか?

- 会社の団体保険の保障内容について、どのように感じていますか?

- 会社の団体保険のデメリットとして、気になる点はありますか?

- 会社の団体保険とは別に、個人の生命保険や医療保険にも加入していますか?

- 会社の団体保険は入るべき?向いている人をパターン別に紹介

- 団体保険が向いている人

- 個人保険が向いている人

- 団体保険+個人保険のセットが向いている人

- 無料FP相談を賢く活用して、ムダのない保険選びをしよう!

- 【まとめ】会社の団体保険はデメリットもあるがメリットも大きい!

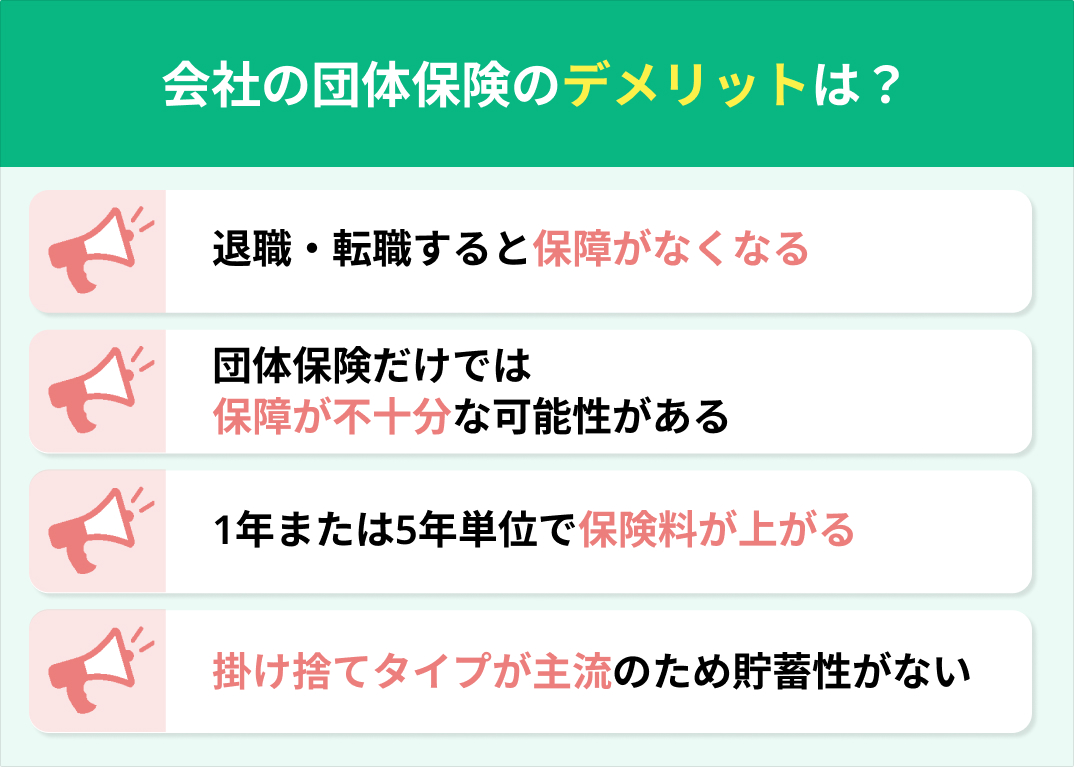

会社の団体保険のデメリットは?

会社の団体保険は、個人加入より保険料が割安といったメリットがある一方で、デメリットもあります。団体保険に加入する前に、退職後の継続可否や保障内容の制限・保険料の変動・貯蓄性の有無などをよく確認することが大切です。

団体保険のデメリットは以下の4つです。

- 退職・転職すると保障がなくなる

- 団体保険だけでは保障が不十分である

- 1年または5年単位で保険料が上がる

- 掛け捨てタイプが主流のため貯蓄性がない

デメリットを理解することで、自分のライフスタイルやニーズに合った最適な保険選びができるでしょう。

退職・転職すると保障がなくなる

団体保険の最大のデメリットは、退職や転職時に保障が継続できない点です。団体保険は会社という「団体」に所属していることが前提となっているため、退職すると原則として保険契約を継続できません。

「総合福祉団体定期保険」のような会社全額負担型の保険は、退職した瞬間に保障が終了します。商品によっては任意加入型の団体定期保険など、退職後も個人契約として継続できるケースもありますが、その場合も注意が必要です。団体割引が適用されなくなるため、保険料が大幅に上昇することが一般的です。

団体保険だけでは保障が不十分な可能性がある

団体保険は選択肢が限られており、自分のニーズに合った保障内容を自由に選べない場合があります。会社が保険料全額を負担するタイプでは、会社が決めた保障内容が一律に適用されるため、カスタマイズの余地がほとんどありません。

たとえば、死亡保障が約500万円の設定が多いですが、住宅ローンや教育費を考えると十分とはいえない家庭もあるでしょう。民間の個人保険では、特約(オプション)を付け加えたり、保険金額を細かく調整したりと、自分のライフプランに合わせた保障設計が可能です。

【民間の個人保険に付けられる主な特約】

- 入院特約:入院1日あたりの給付金が受け取れる

- 手術特約:手術を受けた場合に給付金が支払われる

- 先進医療特約:先進医療の技術料を保障される

- がん特約:がんと診断された際に給付金が支払われる

- 三大疾病特約:がん・急性心筋梗塞・脳卒中に備える

入院日額や手術給付金、三大疾病の保障内容など、詳細な部分まで自分で決められるのが大きな違いです。

1年または5年単位で保険料が上がる

団体保険は更新型の定期保険であるため、1年または5年ごとに保険料が見直されます。加入時は安い保険料でも、年齢が上がるにつれて保険料も上昇していくのが一般的です。30歳で加入した場合と50歳で加入する場合は、同じ保障内容でも保険料に大きな差が生じます。

年齢とともに病気や死亡のリスクが高まるためで、40代以降は保険料の上昇率が高いです。民間の終身保険や平準払いの医療保険では、契約時に保険料が固定され、一生涯変わらない商品もあります。若いうちは団体保険より割高に感じるかもしれませんが、長期的に見れば保険料総額が安くなるでしょう。

掛け捨てタイプが主流のため貯蓄性がない

会社の団体保険は、ほとんどが掛け捨てタイプの定期保険です。つまり、保険期間中に保険金の支払い条件に該当しなければ、支払った保険料は戻ってきません。毎月5,000円の保険料を20年間支払い続けても、何事もなく退職を迎えれば120万円が消えてしまいます。

【団体保険の支払い金額(20年間)】

- 5,000円×12か月=60,000円

- 60,000円×20年=1,200,000円

一方、民間の保険には貯蓄性のある商品も多いです。終身保険や養老保険、個人年金保険などは、死亡保障だけでなく資産形成も目的としています。これらの保険では、保険期間満了時や契約者が長生きした場合に満期保険金や解約返戻金が支払われるのが特徴です。低金利環境では運用利回りは高くありませんが、強制的に貯蓄できるという点では効果的です。

あなたにぴったりの保険は?FPと一緒に最適な保障プランを見つけよう

団体保険と個人保険のバランスを最適化して、無駄のない保障プランを作りたいなら、専門家の力を借りることが賢明です。すでに生命保険に加入している場合、団体保険と重複する保障が生じる可能性があり、毎月の保険料が必要以上に高くなるでしょう。

たとえば、個人で医療保険に加入していて、会社の団体保険にも同様の保障が含まれていると、二重払いになるケースがあります。マネーキャリアの無料FP相談では、保険内容を総合的に見直し、団体保険と個人保険の最適な組み合わせを提案してくれます。

【実際どう?】会社の団体保険に加入している人の体験談

会社の団体保険を勧められたけれど、本当に自分に合っているのか悩んでいませんか?

そんなとき、実際に加入している方の体験談は非常に役に立ちます。生の声を聞くことで、自分にとってのメリット・デメリットが見えてくるかもしれません。

今回は以下の項目について、リアルな体験談を集めてみました。

- 会社の団体保険に加入した理由を教えてください

- 会社の団体保険の毎月の保険料はいくらですか?

- 会社の団体保険の保障内容について、どのように感じていますか?

- 会社の団体保険のデメリットとして、気になる点はありますか?

- 会社の団体保険とは別に、個人の生命保険や医療保険にも加入していますか?

会社の団体保険に加入した理由を教えてください

会社の団体保険の毎月の保険料はいくらですか?

会社の団体保険の保障内容について、どのように感じていますか?

会社の団体保険のデメリットとして、気になる点はありますか?

会社の団体保険とは別に、個人の生命保険や医療保険にも加入していますか?

会社の団体保険は入るべき?向いている人をパターン別に紹介

団体保険と個人保険はそれぞれ特徴が異なり、どちらが最適かは人それぞれのライフステージやニーズによって変わってきます。

ここでは、以下の3つのタイプにわけて、それぞれの特徴を詳しく解説します。

- 団体保険が向いている人

- 個人保険が向いている人

- 団体保険+個人保険のセットが向いている人

自分がどのタイプに当てはまるのかチェックして、最適な保険選びの参考にしてください。

団体保険が向いている人

団体保険は、以下のような状況の人にとって有効な選択肢です。

【団体保険が向いている人の特徴】

- 一定期間、手頃な保険料で高額な死亡保障を確保したい人

- 健康状態や既往歴に不安があり、個人保険への加入が難しい人

- 年末調整などの保険手続きの手間を省きたい人

- 長期勤続予定で、定年まで同じ会社で働く予定の人

団体保険は子どもが小さいうちに必要な優れた死亡保障をコスパよく得られるメリットがあります。住宅ローンを組んだばかりの家庭は手厚い保障が必要です。

個人保険になると保険料の負担が重くなります。団体保険なら、同じ保障内容でも保険料が30%ほど安くなることも珍しくありません。

個人保険が向いている人

以下のような特徴がある人は、個人保険を中心に考えましょう。

【個人保険が向いている人の特徴】

- 転職や独立を視野に入れている人

- 特定の病気や入院に対して終身の保障が欲しい人

- 自分のニーズに合わせた細かいカスタマイズを希望する人

- 保険料の上昇を避け、一定の保険料で長期的な保障を確保したい人

- 貯蓄性のある保険も同時に検討したい人

キャリアプランとして転職や独立を考えている方は、団体保険だけに頼るのはリスクが高いです。団体保険は退職と同時に保障が切れることが多く、健康状態によっては新たな保険に入りづらくなる可能性があります。

個人保険なら勤務先に関係なく保障が継続するため、キャリアの変化に左右されない安心感があります。

団体保険+個人保険のセットが向いている人

最も理想的なのは、団体保険と個人保険を組み合わせる方法です。適している人の特徴は以下のとおりです。

【団体保険+個人保険のセットが向いている人の特徴】

- 割安メリットを享受しながら、不足する保障を補いたい人

- 将来の転職可能性も考慮した長期的な保障設計を望む人

- 家族全体の保障を効率的に確保したい人

- 保障と資産形成を両立させたい人

- ライフステージの変化に合わせて柔軟に保障を調整したい人

団体保険と個人保険を組み合わせることで、それぞれのメリットを最大限に活かせます。団体保険で基本的な死亡・医療保障を割安に備えつつ、不安な病気や将来のリスクには個人保険で補う方法が効果的です。

これにより、コストパフォーマンスの高い保障設計が可能になります。

無料FP相談を賢く活用して、ムダのない保険選びをしよう!

団体保険と個人保険の最適な組み合わせを見つけるには、保険のプロに相談するのが最も効率的です。マネーキャリアでは、家族や将来設計に合った保険プランを無料で提案してくれます。

団体保険で足りない保障や個人保険と重なる無駄な保障を見直し、最適な保険の組み合わせ

の提案も可能です。住宅ローンを組む予定の方や子育て世代の方は、死亡保障の必要額や医療保障の適切な内容など、プロの知見が大いに役立ちます。

【まとめ】会社の団体保険はデメリットもあるがメリットも大きい!

会社の団体保険は、保険料が割安で手続きも簡単といった利便性の高さが大きな魅力です。一方で、退職後に保障が続かない・内容のカスタマイズが難しい・保険料が年齢で上がる・貯蓄性がないといった、デメリットもあります。これらのデメリットを理解した上で、自分のライフステージに合った保険選びが重要です。

転職や独立の可能性がある方は団体保険だけに頼るリスクを認識し、長期的な視点で保障を考える必要があります。一方で、健康状態に不安がある方や子育て世代にとっては、負担の少ない保険料で簡単に加入できるのが強みです。