▼この記事がおすすめな人

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 高齢者(70代・80代以上)にがん保険は必要か?年齢別に解説!

- 70代の方

- 80代の方

- 高齢者でがん保険が必要か迷っているなら無料FP相談を活用しよう

- 高齢者の方ががん保険が必要か判断するうえで参考になるデータ

- 高齢者のがんの罹患率

- 高齢者のがん保険の加入率

- 自己負担額

- 高齢者の保険料

- 高齢者(70代・80代以上)ががん保険を見直す際のポイント

- 保険料負担と家計への影響を確認する

- 保障内容が現在のニーズに合っているかチェックする

- 解約・減額のタイミングを検討する

- 高齢者(70代・80代以上)ががん保険を選ぶ際のポイント

- 加入可能年齢と健康状態の条件を確認する

- 保険料と家計のバランスを重視する

- シンプルな保障内容の商品を選ぶ

- まとめ:高齢者にがん保険は必要か?

高齢者(70代・80代以上)にがん保険は必要か?年齢別に解説!

高齢者にがん保険は必要なのかを、以下年齢別に解説していきます。

- 70代の方

- 80代の方

70代の方

70代の方は、まだ比較的健康で新規加入の選択肢が多く、治療に対する積極性も高い傾向にあります。

平均余命も長いため、長期的な保障としての意味があり、個人の資産状況により判断が分かれる年代といえるでしょう。

がん保険への加入を検討する際は、現在の貯蓄状況や家族への影響を総合的に考慮することが大切です。

以下に70代の方でがん保険の必要性が高い方・低い方の特徴をまとめました。

- 医療費に充てる貯蓄が不足している

- 家族への経済的負担を軽減したい

- 十分な貯蓄がある

- 既存の医療保障が充実している

80代の方

80代の方は、新規加入よりも既加入保険の見直しや、特定の不安がある場合の検討が中心となります。

なぜなら、年齢制限や健康状態により新規加入が困難になることに加え、がんになった際も手術や抗がん剤治療よりも痛みを和らげる治療を選択する傾向があるからです。

がん保険の必要性を検討する際は、平均余命を考慮した保障期間の検討が必要ですが、既に十分な資産形成ができている場合も多い年代です。

80代では保険よりも資産活用を重視した判断が適切なケースが多いでしょう。

以下に80代の方でがん保険の必要性が高い方・低い方の特徴をまとめました。

- 既加入保険の見直しを検討したい

- 特定のがんに対する不安がある

- 十分な資産がある

- 積極的な治療は望まず自然な経過を希望している

高齢者でがん保険が必要か迷っているなら無料FP相談を活用しよう

高齢者でがん保険が必要か迷っている方は、無料FP相談を活用しましょう。

70代・80代になると、がん保険の加入や継続性・必要性に迷う方が多くなります。

しかし、がん保険が本当に必要かどうかは、健康状態や治療方針、資産状況、家族の支援体制などによって大きく異なります。

そんなときは、第三者である保険のプロ、FP(ファイナンシャルプランナー)に相談することで、最適な選択がしやすくなります。

がん保険だけでなく、老後の医療費や生活資金も含めた総合的なアドバイスをもらうことで、将来への不安を安心に変えられます。

- 家族や本人の意思を尊重したアドバイスが可能

- 老後の資産の取り崩しや保険の見直しまで幅広く相談可能

- 自宅からオンラインで無料相談できるので相談時の負担が少ない

高齢者の方ががん保険が必要か判断するうえで参考になるデータ

- 高齢者のがんの罹患率

- 高齢者のがん保険の加入率

- 自己負担額

- 高齢者の保険料

高齢者のがんの罹患率

図のように、70代〜80代にかけてはがん罹患率が高まるものの、80代後半〜90代にかけては徐々に落ち着いていく傾向もあります。

これは全体としての傾向で、個人差も大きく90代を過ぎてもがんに罹患する可能性は十分にあるため、あくまで目安として参考にする必要があります。

また、「がん」とひとくくりにしても、種類によって罹患のピーク年齢は異なることにも注意が必要です。

高齢者のがん保険の加入率

二つ目のデータとなる高齢者のがん保険の加入状況について以下表を見ていきましょう。

| 年代 | がん保険加入率 |

|---|---|

| 18〜19歳 | 2.5% |

| 20代 | 23.4% |

| 30代 | 41.9% |

| 40代 | 48.6% |

| 50代 | 42.5% |

| 60代 | 35.5% |

| 70代以降 | 27.3% |

※参照:令和4年度 生活保障に関する調査|生命保険文化センター

表から読み取れるように、がん保険の加入率は40代で最も高く、50代・60代と徐々に減少し、70代以降での加入率は全体の3割を下回っています。

この結果から、高齢になるにつれて新規加入のハードルが高くなっていると推察されます。

自己負担額

三つ目のデータの高齢者のがん保険の自己負担額を以下見てみましょう。

| 年齢 | 一般・低所得者 | 現役並み所得者 |

|---|---|---|

| 6歳〜69歳 | 3割 | – |

| 70歳以上 | 2割(平成26年4月以降70歳になる者から) | 3割 |

| 75歳以上 | 1割 | 3割 |

※参照:医療費の自己負担|厚生労働省

表のように、70歳以上の方は医療費の自己負担割合が年齢・所得によって軽減されます。

たとえば、外来通院治療のみの場合、治療1回あたりの総額が10万円だとしても、75歳以上の低所得層なら自己負担は1万円に抑えられます。

一方で、手術・入院・抗がん剤治療などが長期間にわたる場合、総額が200〜300万円以上になることもあり、1割負担でも20万〜30万円前後が自己負担となるケースもあります。

つまり、短期間・軽度の治療で済む場合は、保険に頼らず貯蓄で対応できる可能性がありますが、治療が長引いた場合のために備えが必要ともいえます。

高齢者の保険料

四つ目のデータとして、高齢者の保険料の相場をみてみましょう。

参考として、以下のように保険会社Aのがん保険料を年齢ごとに男性・女性で比較しました。

| 年齢 | 保険料 |

|---|---|

| 30歳 | 男性:3,949円 女性:4,302円 |

| 40歳 | 男性:5,766円 女性:5,922円 |

| 50歳 | 男性:8,730円 女性:7,162円 |

| 60歳 | 男性:13,766円 女性:8,666円 |

| 70歳 | 男性:17,911円 女性:9,161円 |

| 80歳 | 男性:22,038円 女性:10,816円 |

※保険料は保険会社によって異なるためご了承ください

30〜40歳までは5千円ほどに収まっていた保険料も、60歳を超えると1万円を超えてしまうケースも多くなっていました。

また、がん保険のほとんどは掛け捨てなため、保険を使用しなかった場合保険料が無駄になってしまうことも考えられます。

高齢者は掛け金も高いことから、1万円以上の保険料を支払うよりも貯蓄に回しておくのもおすすめです。

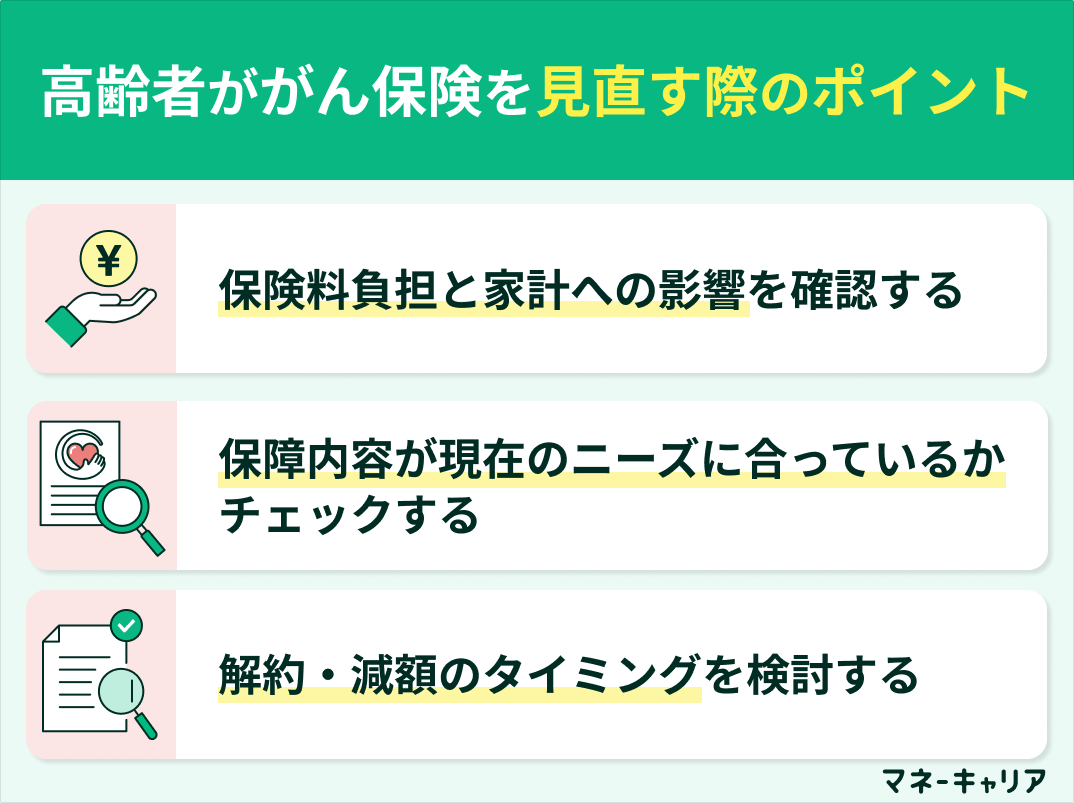

高齢者(70代・80代以上)ががん保険を見直す際のポイント

高齢者(70代・80代以上)ががん保険を見直す際のポイントを以下に紹介します。

- 保険料負担と家計への影響を確認する

- 保障内容が現在のニーズに合っているかチェックする

- 解約・減額のタイミングを検討する

保険料負担と家計への影響を確認する

年金生活に入ると収入が現役時代より減少するため、保険料負担が家計に与える影響を改めて確認することが大切です。

月々の保険料が年金収入に占める割合を計算し、他の生活費とのバランスを検討しましょう。

また、終身払いの場合は今後も保険料が続くことを考慮し、場合によっては有期払いへの変更も検討する価値があります。

保険料の支払いが家計を圧迫している場合は、保障内容の見直しや減額も選択肢の一つです。

保障内容が現在のニーズに合っているかチェックする

加入時と現在では、がん治療に対する考え方や必要な保障が変わっている可能性があるため、現在のニーズに合っているかチェックしましょう。

例えば、高額な先進医療特約や通院保障が本当に必要かどうか、現在の治療方針と照らし合わせて確認するのがおすすめです。

また、医療制度の変化により、加入時には有効だった保障が現在では重複している場合もあります。

不要な特約は解約し、本当に必要な基本保障に絞ることで、保険料負担を軽減できる可能性があります。

解約・減額のタイミングを検討する

十分な医療費用を賄える貯蓄がある場合は、がん保険の解約も選択肢の一つです。

ただし、一度解約すると年齢や健康状態により再加入が困難になるため、慎重な判断が必要になります。

段階的な保障減額という方法もあり、保険料負担を軽減しながら最低限の保障を維持することも可能です。

解約返戻金がある場合は、その金額も含めて総合的に判断し、家族とも相談しながら最適なタイミングを見極めましょう。

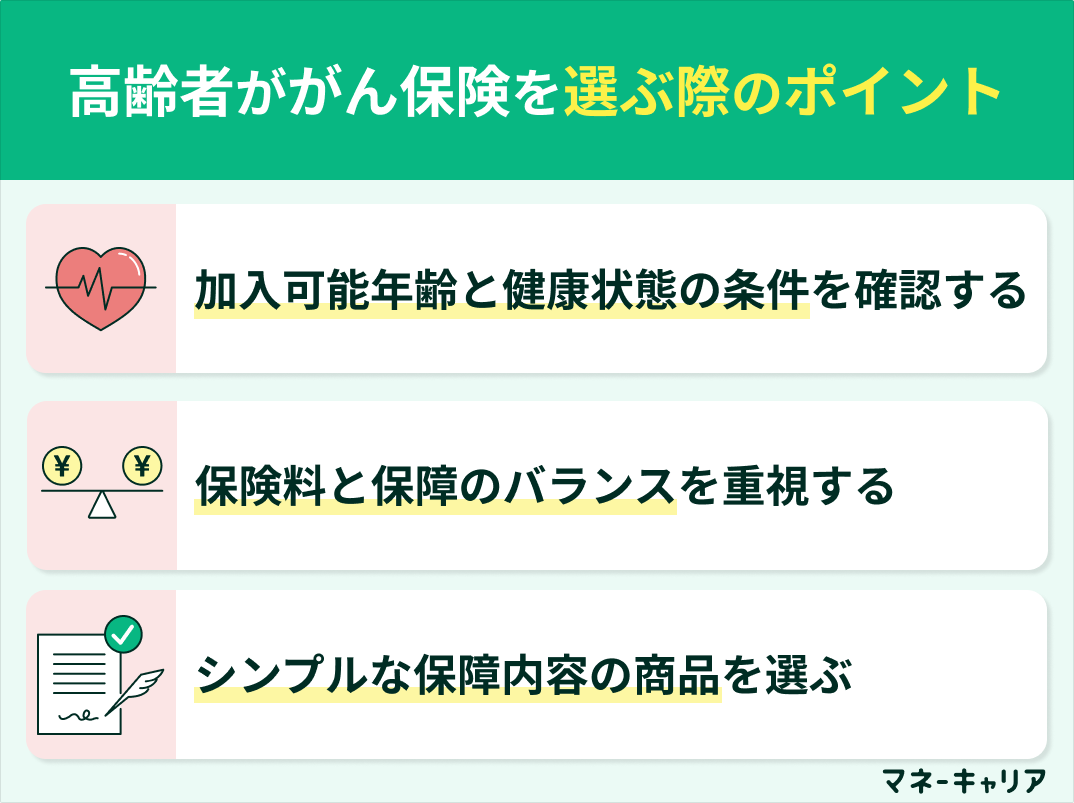

高齢者(70代・80代以上)ががん保険を選ぶ際のポイント

ここでは、高齢者(70代・80代以上)ががん保険を選ぶ際のポイントとして以下を紹介します。

- 加入可能年齢と健康状態の条件を確認する

- 保険料と保障のバランスを重視する

- シンプルな保障内容の商品を選ぶ

年齢が高くなると、加入可能な保険の選択肢が限られることも多いため、上記の観点をふまえて無理のない保険選びを心がけましょう。

ご自身の健康状態や家計の状況に合わせた選択が、将来的な安心につながります。

以下に3つのポイントを詳しく解説します。

加入可能年齢と健康状態の条件を確認する

まず最初に確認すべきは、保険会社が設定している加入可能年齢の上限です。

多くのがん保険は70歳や75歳を上限としているため、80代での新規加入は選択肢が大幅に限られます。

また、健康状態についても、告知項目や健康診断の要否を事前に確認し、自分の状況で加入可能かどうかを判断しましょう。

持病がある方は、引受基準緩和型や無告知型の商品も検討対象となりますが、保険料が割高になることを理解しておく必要があります。

保険料と家計のバランスを重視する

年金収入が中心となる高齢者にとって、保険料負担は家計に大きな影響を与えるため、バランスを重視しながら保険を選びましょう。

具体的には、月々の保険料が年金収入の5~10%以内に収まるよう、保障額を調整することが重要です。

終身払いと有期払いの選択では、支払い期間と総支払額を比較検討し、家計状況に合った方法を選びましょう。

保障額と保険料の費用対効果を慎重に検討し、無理のない範囲で必要な保障を確保することが大切です。

シンプルな保障内容の商品を選ぶ

高齢者の場合、複雑な特約が多数付いた商品よりも、理解しやすいシンプルな保障内容の商品を選ぶことをお勧めします。

診断給付金や入院給付金など、基本的な保障に絞った商品の方が、保険料も抑えられ管理も簡単です。

先進医療特約や通院保障などは、本当に必要かどうかを慎重に検討し、不要な特約は付けないようにしましょう。

保障内容が明確で分かりやすい商品を選ぶことで、いざという時にスムーズに保険金を受け取ることができます。

まとめ:高齢者にがん保険は必要か?

この記事では、高齢者(70代・80代以上)にがん保険が必要かどうかについて、詳しく解説してきました。内容を以下にまとめます。

この記事では、高齢者(70代・80代以上)にがん保険が必要かどうかについて、詳しく解説してきました。内容を以下にまとめます。- 70代はまだ新規加入の選択肢が多く、資産や治療方針によって加入可否を判断すべき

- 80代は新規加入が難しくなり、保険の見直しや資産活用による備えが現実的

- がんの罹患率は70代80代で高まり、がん保険加入率は3割となる

- 医療費は1〜2割の自己負担に抑えられる一方で、通院や先進医療による想定外の出費もある