内容をまとめると

- 持分割合は贈与税や住宅ローン控除に影響する場合がある

- 離婚や相続時にトラブルに発展する場合もあるため慎重に決めること

- FPに相談すれば家庭の状況に合った持分割合が明確になる

- マネーキャリアは無料で利用でき累計10万件以上の相談実績を誇る

- 経験豊富なFPがわかりやすく丁寧にアドバイスを行う

この記事の監修者 井村 那奈 フィナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー。1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。

>> 井村 那奈の詳細な経歴を見る

この記事の目次

- 住宅ローンの「持分割合」とは?

- 持分割合を間違えると発生する3つのリスク

- 贈与税が発生するリスク

- 住宅ローン控除をフル活用できないリスク

- 将来、売却や相続でトラブルになるリスク

- 「持分割合」が税金(住宅ローン控除・贈与税)に与える影響

- 住宅ローン控除を活用するための持分割合の考え方

- 贈与税が発生しない「安全な持分割合」とは?

- 最適な持分割合は「無料個別相談」で確認

- ネット情報だけで判断するのが危険な理由

- マネーキャリアの無料相談サービス

- 単独名義と共有名義(持分1/2)の税額比較シミュレーション

- 単独名義のケース

- 共有名義のケース

- 単独名義と共有名義のメリット・デメリット比較

- 単独名義にすべきケースと共有名義にすべきケース

- 離婚・相続発生時の持分割合の扱い

- 【ケース別】住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方

- 夫婦の所得税額に応じた決め方

- 借入限度額を考慮した決め方

- 連帯債務型での負担割合による決め方

- 最大控除額を活用する決め方

- 収入の変動を見込んだ決め方

- ペアローンでの個別最適化による決め方

- 持分割合の「手続き」で失敗しないための注意点

- 持分割合の「変更」は原則不可

- 団信(団体信用生命保険)に加入している場合

- 住宅ローン「持分割合」の最適な決め方まとめ

住宅ローンの「持分割合」とは?

住宅ローンにおける「持分割合」とは、住宅や土地を複数人で所有する際に、それぞれがどれだけの所有権を持つかを示す割合のことです。

主に夫婦や親子で住宅を購入する際に設定され、出資額や住宅ローンの負担割合を基準に決めるのが一般的です。

実際の金銭負担とかけ離れた割合を設定すると、贈与税が課される可能性があるため、事前の確認が重要です。

持分割合を間違えると発生する3つのリスク

持分割合を誤って設定すると、次の3つのリスクが生じる可能性があります。

- 贈与税が発生するリスク

- 住宅ローン控除をフル活用できないリスク

- 将来、売却や相続でトラブルになるリスク

贈与税が発生するリスク

持分割合が、実際の出資額や借入額などの負担割合と一致していない場合、贈与と判断されることがあります。

たとえば、住宅購入資金の大半を夫が負担しているにもかかわらず、持分を夫婦50%ずつにすると、妻が夫から財産を贈与されたと判断される可能性があります。

贈与税は最大55%と税率が高いため、購入時点で出資額や借入額などにもとづいた適切な持分割合を設定することが大事です。

住宅ローン控除をフル活用できないリスク

持分割合を誤って設定すると、住宅ローン控除を十分に受けられないことがあります。

住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高に応じて、所得税や住民税の一部が最長13年間控除される制度です。

しかし、住宅ローンを借りていない、または返済を行っていない人の持分が大きい場合は、その持分に対応する控除は適用されません。

たとえば、住宅ローンを夫が全額負担しているにもかかわらず持分を夫婦で50%ずつに設定すると、妻の持分部分は住宅ローン控除の対象外となり、本来受けられるはずだった控除額が減ってしまいます。

※参照:住宅ローン減税|国土交通省

将来、売却や相続でトラブルになるリスク

持分割合を誤ると、将来の売却や相続の場面で思わぬトラブルに発展するリスクがあります。

不動産を売却する際は原則として持分を持つ全員の同意が必要となるため、話し合いがスムーズに進まないケースも少なくありません。

家族間の関係悪化により合意が得られず、売却が進められなくなることがあります。

また、相続時には持分割合に応じて権利が相続人へ引き継がれるため、相続人が増えるほど権利関係が複雑化し、遺産分割協議が長期化する原因にもなりがちです。

トラブルを避けるためにも、今後を見据えて実態に合った持分割合を設定しておくことが大切です。

「持分割合」が税金(住宅ローン控除・贈与税)に与える影響

持分割合は、住宅ローン控除や贈与税に影響するため、事前にその内容を理解しておくことが大切です。

持分の設定次第で住宅ローン控除を十分に受けられなくなったり、意図しない形で贈与と判断されてしまうケースがあります。

ここでは、持分割合が住宅ローンや贈与税に与える影響について見ていきましょう。

住宅ローン控除を活用するための持分割合の考え方

住宅ローン控除は、実際に借り入れ返済している人が持分に応じて受けられる制度であるため、控除額の上限は持分割合によって按分されます。

たとえば、夫婦それぞれが住宅ローンを組む「ペアローン」では、それぞれがローンの債務者となります。

夫が3,000万円、妻が2,000万円を借り入れ、持分を夫60%・妻40%に設定していれば、それぞれがローン残高と持分に合わせて控除を受けることが可能です。

一方、夫が全額借り入れて返済しているにもかかわらず、持分を夫婦50%ずつに設定した場合、控除の対象となるのは、夫の50%分の持分に対応するローン残高のみとなります。

この場合、ローンを負担していない妻の持分部分については控除を受けられず、夫は本来受けられるはずの控除額が減ってしまう点に注意が必要です。

贈与税が発生しない「安全な持分割合」とは?

贈与税が発生しない「安全な持分割合」とは、住宅購入における実際の負担内容と持分割合が一致している状態のことです。

住宅ローンの借入金額や返済負担、自己資金などを明確にし、その比率に合わせて持分を設定することが基本的な考え方です。

たとえば、住宅購入資金のうち60%を夫、40%を妻が負担している場合、持分も夫60%・妻40%とすることで、実態と登記内容が一致します。

このように負担割合と持分が合っていれば、一方がもう一方から財産を受け取ったとは判断されにくく、贈与とみなされるリスクも抑えられます。

最適な持分割合は「無料個別相談」で確認

住宅ローンの持分割合を最適に設定するのは、思った以上に複雑です。

ネット上の情報だけや知識が不十分な状態で安易に判断すると、誤った持分割合となり、後悔する可能性があります。

最適な持分割合を決めるには、FPなどの専門家による無料個別相談を活用するのがおすすめです。

ネット情報だけで判断するのが危険な理由

最適な持分割合は、現在の年収やローンの借入状況、将来のライフプランなど、考慮すべき個別事情は多岐にわたります。

これらを十分に考慮せずに持分割合を決めてしまうと、贈与税の発生や住宅ローン控除を十分に受けられないといった思わぬ不利益につながる可能性があります。

そのため、インターネット上の一般的な情報だけで判断するのではなく、専門家のアドバイスを受けながら慎重に決めることが大切です。

マネーキャリアの無料相談サービス

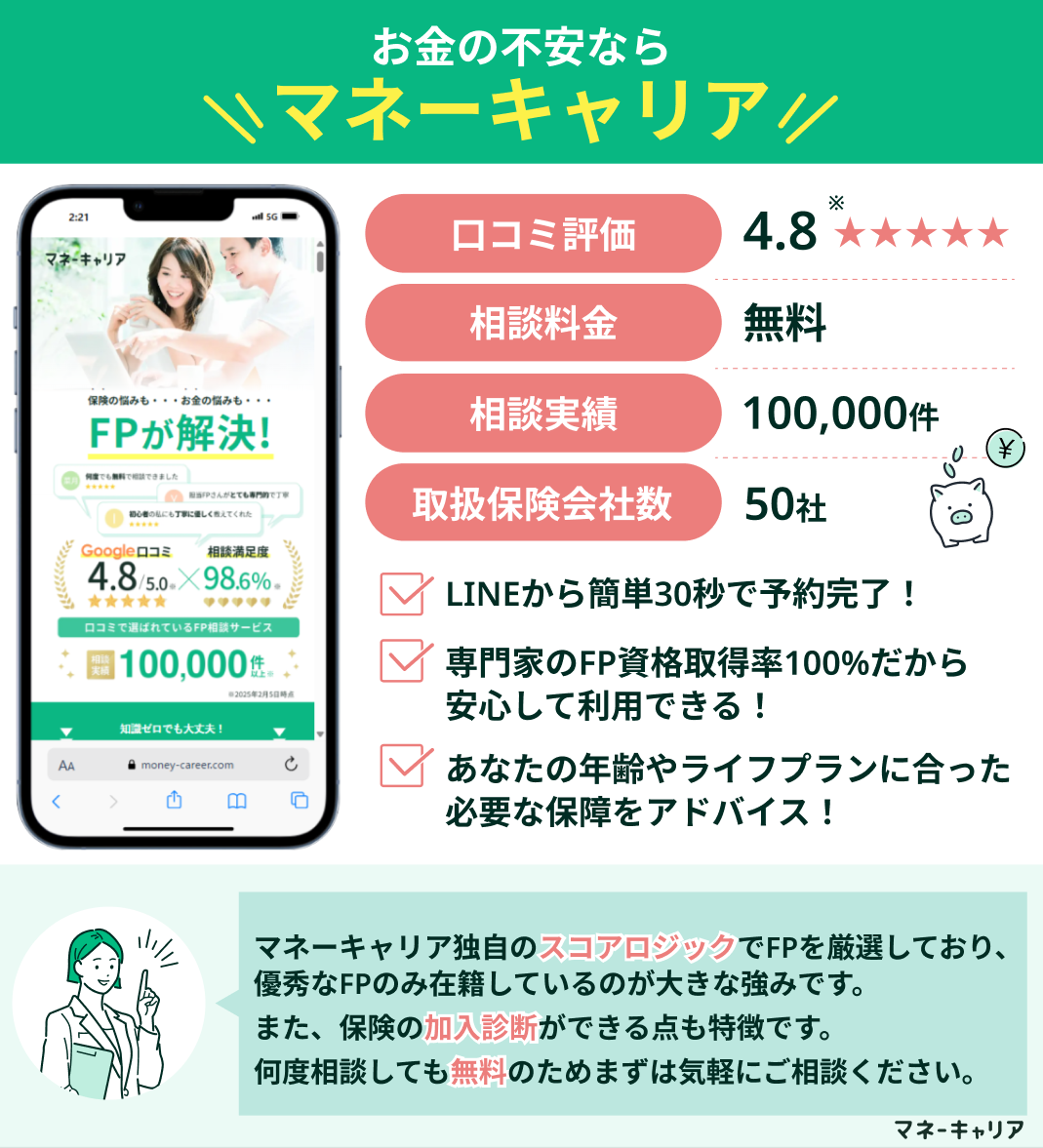

持分割合を検討する際には、マネーキャリアの無料相談サービスを利用するのがおすすめです。

FPに第三者の立場からアドバイスをもらうことで、自分たちだけでは見落としがちな最適な持分割合の考え方が明確になります。

マネーキャリアは、何度利用しても相談料は一切かかりません。

経験豊富なFPが在籍しており、幅広いお金の相談に対応しています。

単独名義と共有名義(持分1/2)の税額比較シミュレーション

ここでは「単独名義」と「共有名義(持分1/2ずつ)」で、税負担や住宅ローン控除額にどのような違いが出るのかをシミュレーションします。

■シミュレーションの前提条件

・住宅価格:4,000万円

・借入額:4,000万円

・返済期間:35年

・金利:年1.0%

・夫の年収:600万円

・妻の年収:500万円

・住宅ローン控除:年末残高の0.7%(最大13年)

※「居住用不動産の贈与税の配偶者控除」や「住宅取得等資金の非課税特例」などは考慮しません。

※以下はあくまで一例であり、実際の税額は個々の状況によって異なります。

単独名義のケース

以下は、住宅および住宅ローンをいずれも夫の単独名義として、返済も夫が全額負担している場合のシミュレーションです。

■住宅ローン控除

単独名義の場合、住宅ローン控除を受けられるのは名義人である夫のみとなります。

・年末の住宅ローン残高:約4,000万円

・年間の住宅ローン控除額:4,000万円×0.7%=最大28万円

※住宅ローン控除は、実際に納めている所得税・住民税の額を上限として適用されるため、上記の控除額を満額受けられないことがあります。

■贈与税が発生する可能性があるケース

単独名義では、実際の資金負担と名義が一致していない場合に贈与税が発生する可能性があります。

・妻が頭金の一部を負担している場合

・妻が毎月の住宅ローン返済を一部肩代わりしている場合

このような場合、妻から夫への贈与とみなされ、年間110万円の基礎控除を超える部分について贈与税の課税対象となる可能性があるため注意が必要です。

共有名義のケース

以下は、住宅を夫婦共有名義(持分1/2ずつ)として、住宅ローンをそれぞれ2,000万円ずつ借り入れ、返済負担も原則1/2ずつとしている場合のシミュレーションです。

■住宅ローン控除

共有名義の場合、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けることができます。

・夫:2,000万円×0.7%=最大14万円

・妻:2,000万円×0.7%=最大14万円

合計:最大28万円

控除額の合計は単独名義の場合と同じですが、夫婦それぞれが控除を活用できる点がメリットです。

■贈与税が発生する可能性があるケース

共有名義であっても、次のような場合は贈与税が発生する可能性があります。

・持分は1/2ずつでも実際の返済負担がどちらか一方に偏っている場合

・頭金をどちらか一方が出しているのに持分を均等にしている場合

このような場合は、返済や出資を多く行っている側から、もう一方への贈与と判断される可能性があるため注意が必要です。

単独名義と共有名義のメリット・デメリット比較

単独名義と共有名義それぞれのメリット・デメリットを理解しておくことは大切です。

事前にメリット・デメリットを把握しておくことで、家計状況や将来のライフプランに合った名義の持ち方を選びやすくなります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 単独名義 | ・各種手続きが比較的シンプル ・売却などの判断を1人で進めやすい ・贈与税が発生するリスクが低い | ・住宅ローン控除を1人分しか利用できない ・借入可能額が制限される ・住宅ローンの返済負担が集中しやすい |

| 共有名義 | ・それぞれが住宅ローン控除を利用可能 ・収入に応じて返済負担を分散できる ・ペアローンや収入合算で借入可能額を増やせる | ・持分割合を誤ると贈与税が発生するリスクがある ・売却や相続時に名義人全員の同意が必要となる ・夫婦どちらかの収入が減ると返済が苦しくなる |

単独名義にすべきケースと共有名義にすべきケース

単独名義と共有名義にはそれぞれ向いているケースがあります。

■単独名義にすべきケース

・夫婦の収入差が大きく一方の収入で住宅ローンを返済する場合

・売却をスムーズに進めたい場合

・離婚や相続時のトラブルを避けたい場合

・持分割合の設定ミスによる贈与税のリスクを避けたい場合

・どちらかが専業主婦(夫)になる予定がある場合

■共有名義にすべきケース

・共働きで夫婦間の収入差が比較的小さい場合

・夫婦それぞれが住宅ローン控除を活用したい場合

・ペアローンや収入合算を利用して借入可能額を増やしたい場合

・収入割合に応じて返済負担を分担したい場合

どちらの名義が適しているかは、将来の働き方や家計の変化も見据えて判断することが大事です。

離婚・相続発生時の持分割合の扱い

離婚や相続が発生した場合、持分割合の扱いはトラブルになりやすいポイントです。

持分の決め方が適切でないと「自分の負担が多かった」といった不満が生じ、話し合いが長引くケースも少なくありません。

共有名義の住宅は、離婚後はどちらか一方の単独名義に変更するのが望ましいとされていますが、残債があると金融機関の承諾が必要なため簡単には進まないのが実情です。

共有名義のままだと、相手の同意なしに売却することができません。

また、相続時には、権利関係がより複雑化することもあります。

【ケース別】住宅ローン控除の持分割合のおすすめの決め方

住宅ローン控除を有効に活用するには、自分たちの状況に応じて持分割合を検討することが大切です。

ここでは、よくあるケースごとに持分割合のおすすめの決め方を紹介します。

- 夫婦の所得税額に応じた決め方

- 借入限度額を考慮した決め方

- 連帯債務型での負担割合による決め方

- 最大控除額を活用する決め方

- 収入の変動を見込んだ決め方

- ペアローンでの個別最適化による決め方

夫婦の所得税額に応じた決め方

共働き夫婦の場合は、それぞれの所得税額を踏まえて持分割合を設定することが大事です。

住宅ローン控除は、各人が納めている所得税から差し引かれるため、所得税額を超える控除分については適用されません。

所得税が少ない配偶者に大きな持分を設定すると、控除を十分に活かせない可能性があります。

一方、所得税を多く納めている人の持分をやや多めに設定することで、控除枠を無駄なく活用しやすくなります。

夫婦どちらも一定の所得税を納めている場合は、両者が控除を使い切れる範囲で持分を設定するのもおすすめです。

借入限度額を考慮した決め方

夫婦それぞれの借入限度額を踏まえて設定する方法もおすすめです。

住宅ローンの借入限度額の目安は、一般的に年収の6〜7倍程度とされており、年収が400万円の場合、借入限度額の目安は2,400万〜2,800万円となります。

収入差が大きい夫婦が持分を均等に設定しようとすると、年収の低い側が希望する金額を借りられない場合もあるため注意が必要です。

それぞれが無理なく借り入れできる範囲を把握した上で、持分を決めることが大事です。

連帯債務型での負担割合による決め方

連帯債務型では、夫婦で1本の住宅ローンを共同で契約し、お互いがローン全額について連帯して返済義務を負います。

このタイプの住宅ローンでは、実際の返済負担割合に合わせて持分割合を設定することが基本となります。

負担割合とかけ離れた持分設定をすると、税務上の問題や家計の負担が偏る可能性があるため注意が必要です。

最大控除額を活用する決め方

夫婦で共有名義にする場合、控除をフルに活用するには、借入残高だけでなく各自の所得税額が十分であることが前提となります。

そのため、持分や返済負担を収入や借入額に応じて調整し、夫婦どちらも控除枠を無駄なく利用できるように設定することが大切です。

また、住宅の種類によって控除上限額が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。

収入の変動を見込んだ決め方

共働きであっても、出産や育児などのライフイベントにより、片方の収入が一時的に減少する可能性があります。

こうした変化は住宅ローン控除の適用や返済負担に影響するため、将来の状況を見越して持分割合を決めておくことが重要です。

たとえば、近い将来に産休や育休を取得する予定がある場合は、住宅ローン控除の恩恵を受けられるよう、妻の持分を抑えるなどの工夫が必要です。

ペアローンでの個別最適化による決め方

ペアローンは、夫婦それぞれが独立して借り入れるため、収入や返済能力に応じて持分割合を最適化できます。

持分を適切に設定することで、住宅ローン控除の恩恵を受けやすくなります。

各自のローン残高に応じて控除を受けられるため、控除枠も夫婦で2人分適用可能です。

専門家に相談しながら、無理のない返済計画と最適な持分割合を設定し、控除のメリットを活用しましょう。

持分割合の「手続き」で失敗しないための注意点

持分割合を決める際には、事前に注意点を把握しておくことが重要です。

- 持分割合の「変更」は原則不可

- 団信(団体信用生命保険)に加入している場合

持分割合の「変更」は原則不可

持分割合は一度設定すると、原則として変更できません。

そのため、夫婦の収入や将来設計を考慮し、専門家に相談しながら慎重に決めることが大事です。

安易に決めると「将来の収入減を考慮すればよかった」「住宅ローン控除をもっと活用できたのに」と後悔する可能性があります。

後悔を避けるためにも、専門家のアドバイスを受けて最適な割合を設定しましょう。

団信(団体信用生命保険)に加入している場合

団信に加入していると、加入者が死亡すると住宅ローンの残債は保険で支払われます。

債務割合に応じて保障額が決まるのが基本です。

たとえば、夫が債務の70%、妻が30%を負担している場合、団信の保障もそれぞれ70%・30%が一般的です。

持分と返済割合が一致していれば問題ありませんが、異なる場合は注意が必要です。

また、どちらか一方しか団信に加入していない場合、加入者が死亡するとその分のローンは保険で返済されますが未加入者分はそのまま残ります。

未加入者が死亡した場合、保険では返済されないため、加入者がその負担を引き継ぐ必要があります。

住宅ローン「持分割合」の最適な決め方まとめ

持分割合を誤ると、思わぬ贈与税が発生したり、住宅ローン控除のメリットを十分に受けられなくなる可能性があります。

持分割合は1度設定すると変更が難しいため、FPの意見を取り入れて最適な割合を見つけることが大切です。

マネーキャリアでは、経験豊富なFPに何度でも無料で相談でき、強引な勧誘もありません。

持分割合に迷った際は、マネーキャリアをぜひ活用してみてください。